一只大船從天邊漂來

紫茵

“鄭和七下西洋”早己成為世界航海史上的千古傳奇,“一律平等友善”更是中國和平外交史上的開篇宣言。應大明成祖詔令,鄭和統領船隊于1405年7月從江蘇太倉劉家港啟航。600多年之后,江蘇省委宣傳部、省文化廳抓住時機因地制宜,乘著原創歌劇《運之河》榮獲國家六項大獎、遠渡重洋載譽歸來的東風,再度力邀“金三角”鼎力合作——唐建平作曲、黃維若編劇、邢時苗導演——原班主創人馬重又集結聯袂。大型史詩歌劇《鄭和》2016年7月12日、13日完成舞臺實景彩妝預演。經過三個多月“深加工”,10月20日、21日于南京保利大劇院正式公演,第三屆江蘇文化藝術節由此拉開大幕。

筆者專程從北京趕赴南京觀看首輪首場演出,在那個“秋雨梧桐葉落時”的夜晚,穿過江風雨霧,聽鄭和詠嘆抒懷,看萬船揚帆啟航……

神秘云圖牽星過洋

歌劇舞臺有限時空,再現600多年前的真實人物和傳奇故事,談何容易。鄭和七下西洋的歷程,毫無可能更不適宜順序羅列。況且,這位男主的身世與身份,實在太過特殊。編劇匠心獨運主線貫穿,神助妙筆著墨衍化。序幕+六場+尾聲,大事件清晰寫實,小細節模糊寫意,前后相照首尾呼應。

序幕——大明宣德五年(1430年),南京靜海寺。該寺題名取義“四海寧靜,天下太平”,原為明成祖朱棣褒獎鄭和航海功德而下令敕建的皇家寺院,現為中國海上絲綢之路及鄭和下西洋的重要歷史遺產之一。

全劇第一個場景,夜空星河,安詳靜謐,老年鄭和(時年59歲)手持牽星板,形單影只駐足回廊階梯。“看到了/看到了……同樣的地方……同樣的距離。”他仰天長嘆,回首感懷25年前的首航壯舉,翹首企盼25年后的遠航重啟……

一個“刑余之人”(太監、受過宮刑的人,同指受刑致殘之人),誰堪與之舉案齊眉相攜相伴?何談抒發人倫之情、愛戀之意?一部戲,天地日月乾坤陰陽,大體應有和諧平衡。南京的天妃宮與靜海寺相鄰,同為明成祖感恩媽祖等諸神護佑鄭和航海平安而敕建,這也是中國海上絲綢之路以及鄭和下西洋的重要歷史遺存之一。中國民間傳說中的海神媽祖,在海內外華人族群中可謂是一尊接地氣、聚人氣的女神。

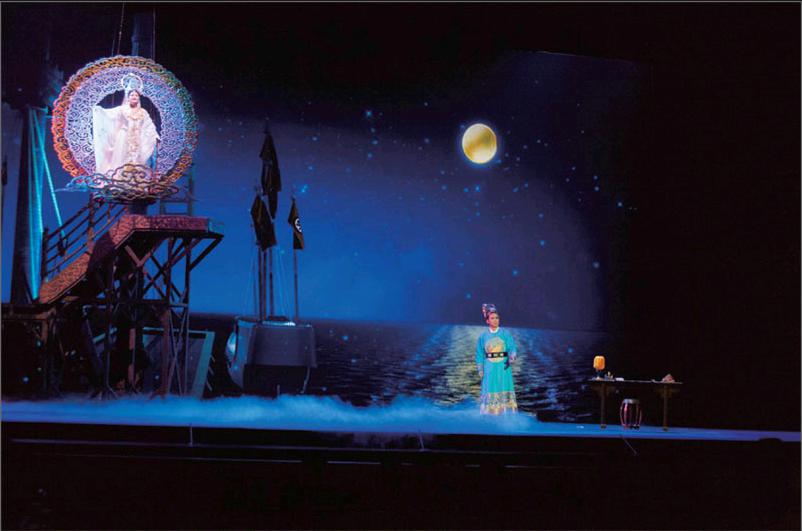

在歌劇中,媽祖與鄭和,形成兩條互不交集卻互為照應的平行線。一個在天上,一個在凡間。“人不寐/夢難成”,你想你的心事;“天玄青……海無垠”,你道你的天機。這個角色前后三次出現在“云端”:序幕開始出現;第三場,她以神力為船隊送來了順暢的和風;第六場,她顯神通為航路平息了肆虐的暴雨。然而,天妃娘娘并非女一號。真正的女主不是“神”還是“人”——林寄兒,可謂復仇女神。林寄兒的婚約戀人劉玉龍卻是一名忠誠勇武的衛士。這對小生小旦,在鄭和身邊,演繹糾纏出起伏跌宕峰回路轉的愛恨情仇。

全劇人物關系復雜而微妙,無形中擴張了戲劇性的沖突與張力。林寄兒復仇的根源,在其身后滿嘴謊話張口讒言的錦衣衛指揮使周禹清。周禹清既是殺害林寄兒親人的元兇,又是預謀殺害鄭和的隱患。他的身后另有“幕后主使”都大人。毫無疑問,這位從未登臺亮相的“隱身人”,既是明成祖的政敵,又是鄭和的對手,他一定要破壞成祖彰顯大明國威出使海外的國策大計,一定要讓推行成祖旨意的鄭和葬身大海有去無回。

鄭和堪稱人類向未知世界探尋的一位先驅者,面對的不單是大自然不可測的深海遠洋、雷霆風暴,小島嶼未開化的悍匪狂徒、挑釁殺戮,最陰狠險惡的還是隱藏在身邊圖謀不軌居心叵測的同僚。從周禹清登場、林寄兒亮相,就已埋下伏筆。歷經周折險象環生,鄭和終以大義博愛感化復仇女神林寄兒,又以大智神勇懾服暴戾愚蠻的西道之王蘇馬魯。周禹清白行其是冥頑不化,最終落得可恥下場。

通篇文本設置的某些人物、某些情節,原非出自歷史典故。在可供考證的大背景下、大環境中,編劇著意敷衍的人物關系與情節線索,力圖將想象力與創造力、說服力與感染力進行合情合理的結構鋪陳,真真假假虛虛實實,一段歷史即以一部歌劇為載體呈現于舞臺。

情天恨海風舞潮音

在創作上,實踐的機會與過程十分重要。

已有多部歌劇音樂劇寫作經驗的中央音樂學院作曲家唐建平,應江蘇省委宣傳部之約,從2014年《運之河》的“江岸”,又“深潛”到2016年《鄭和》的“海洋”。他自信成熟,從音樂角度參與文本調整,同樣必不可少。體現在其音樂戲劇的筆法章法更加精道勁道、老道力道。

因這次委約的題材相對特殊——鄭和——歌劇人物的音樂語言,毫無根據且無依托,全仗作曲家想象。無中生有憑空創造,如何想象?如何創造?想象和創造,還必須得到大家認可,唐建平面臨全新的挑戰。男一號,云南出生,江蘇成人,有地域定位卻無行為軌跡。許多繁復的戲劇性、精微的細節性內容,無不在設置難題,需要作曲家耐著性子,一個一個去解決。關鍵是鄭和一周禹清、劉玉龍一林寄兒,正反主要角色,需要分別找到各自專屬的特性語言。

應該說,《鄭和》的音樂向“純歌劇化”走得更貼近。我們“聽”到鄭和的動機與主題,果然獨具一格不落俗套,超越且跳脫了典故與傳奇中“三寶太監”的概念與模式。唐建平為其描繪的音樂形象令人耳目一新——一個有清明思辨與能動作為的先賢,一個追求理想與遠大抱負的忠臣,一個操守正義與俠骨柔腸的英雄,一個富于悲憫情懷與浪漫情愫的智者。這個角色的多段獨白、詠嘆與長嘆,感人肺腑動人心弦。無論年輕的鄭和還是年老的鄭和,音樂都充滿遐想且富于夢幻般的色彩。序幕,清越的笛音引出老年鄭和的感嘆。第二、第三場那些抒情性詠嘆調的大跳音型,正是角色心潮起伏與大海揚波的同步共振律動和鳴。

相比鄭和與劉玉龍,女主角的心理變化與情緒起伏更復雜更細膩。林寄兒的音樂帶有濃重的悲劇性,從開始復仇心切怒火燃燒的堅強剛烈的“硬”度,到隨之真偽莫辨迷惘悵然的猶疑不決的“柔”性,作曲家為其譜寫出其間的對比與落差。這個人物的大段詠嘆極有分量,上下音域的跨度、強弱音量的幅度,平添了演唱的難度,歌者與聽眾都會感覺比較過癮。

因天妃娘娘象征美善,唐建平為其譜寫的三個唱段格外悅耳入心。他并未過分強調神威力量與花腔技巧,而是重點突出她的神氣活現神韻風采。媽祖與老年鄭和、青年鄭和,互為感應靈光頻現,女高音的清甜音色與悠長聲線,總是輕盈靈動飄浮“云端”,間或又在男中音與男高音的歌聲中穿游纏繞,牽引方向點染色彩。兩人兩條線,三人三層樓,高超精致的復調寫法,真是奇異而美妙。色彩更豐富,心靈美好的東西;最喜歡媽祖演唱的“海不揚波/天風吹起來……”音樂與文辭的結合特別富有意境。

周禹清,全劇中一個最“不和諧音”。音樂活化了角色的心理狀態與性格特征,他的旋律主線被嚴重抽離肢解、扭曲變形,基本無法辨識理清。但,第六幕特別有意思,這個“大反派”終于要撕下面具負隅頑抗時,作曲家在這里為其譜寫了唯一帶有“旋律性”的、相對“好聽”的一首小詠嘆調,希望男中音在g2音上盡可能釋放出陰狠猙獰的黑色能量。

因這部歌劇的題材內容使然,音樂注定要具備超常規的大跨度與大容量。圍繞鄭和的人物除了復仇者、錦衣衛,更有異域他國遠洋群島的土著首領。作曲家采用一個音樂動機作為主線貫穿,讓五光十色七彩斑斕的“珠璣”呈現出變幻無窮的神采靈光新鮮活力,這樣自然不易造成聽覺審美疲勞。第四場,在熱帶島嶼叢林,同樣是號角,這里音色、音調卻另有一番味道,粗野蠻橫陰森古怪。小王子及其侍女則為清脆靈敏的女高音,活潑歡快的歌聲,恰似這片未開化土地上的天使與精靈,又似一抹清新可人的鵝黃新綠,音樂色彩感鮮明而亮麗。

在純器樂演奏的章節里,第五場描寫鄭和七下西洋時的沿海諸國風土人情,音樂形象與音樂風格為之一變,絕對是異彩紛呈色調瑰麗。眼看著天幕上一幅又一幅疊化傳神的畫作,耳聽著樂池里一段接一段極富節律感動態性的音樂,我們似乎也身臨其境與鄭和船隊一路同行。

鄭和下西洋從江蘇啟航,歌劇音樂理所當然需要浸染地域特色潑墨添彩。《茉莉花》的典型性毋庸置疑,但普契尼早已搶先將其引進他的《圖蘭朵》;唐建平不肯亦步亦趨,他有意識回避《茉莉花》膾炙人口的旋律,而轉向國家級非遺傳承的江蘇揚州高郵民歌《數鴨蛋》,在船工與民婦混聲合唱《等風來》中,借用了原曲襯詞“咦嘖嘖味”,強化了鄉土氣息與生活情趣。

第三場的合唱段落,開始隱隱聽到弦樂群淡淡長音與顫音,如似無風無浪死氣沉沉的海平面,帶有一種令人窒息喘不上氣的沉悶、憋悶。混合人聲卻放置于高音區,好像驕陽灼灼映照海面,反射出奇異而美麗的光亮色彩。“風婆婆……云婆婆……雷公電母……龍王爺爺……”現代的技法與傳統的文辭,拼貼嫁接有機融合,別具一格不拘一格。第二場縫紉女合唱《夜落三更等情郎》,聽起來通人氣、接地氣格外親切,天然自帶民間音韻民俗風情。

在宣敘調的重唱段落,作曲家格外下功夫使高招,第一場港口上的鄭和、劉玉龍、林寄兒、周禹清等重唱,第二場船艙里的林寄兒獨唱與民婦合唱,第四場叢林中的鄭和、蘇魯馬、周禹清以及小王子等的重唱,寫得頗有章法。第六場最后正邪博弈對手交鋒的好幾個段落,所有人物緊張激烈的語言沖撞,如“針尖對麥芒”,高強度音樂的宣敘性都很給勁兒,既有聲部層次又有戲劇力量,那些點對點的交會銜接,“卡”得機敏而巧妙。

全劇重點著墨的“啟航渡海”音樂主題給人印象最深刻。在序幕里,開始采用銅管聲部嘹亮的號角式節奏音型,雄健寬闊氣勢恢宏富于有一種集結、出發、挺進的寓意象征。器樂段落發出高入云天的宣言、擲地有聲的誓言,預示人類將要向著神秘莫測的未知世界、向著大自然中的深海遠洋,跨越探索的第一步。引出第一首合唱《啟航》:“我們是中華的使者,帶著和平的希望。”在尾聲處,舞臺上所有人一起舒喉放歌,用這首主題曲將全劇推向最后的高潮。

星移斗轉曙光乍現

歌劇《鄭和》首輪首演,“中央”與“地方”的主要演員分別領銜AB兩組陣容。筆者關注原創歌劇首演多年,一路聽下來,感覺這種方式很像一把雙刃劍。前者,舞臺經驗與專業水準占有絕對優勢,但他們有可能因過于繁忙,很少有時間與滿臺群眾演員合作對戲;后者,舞臺經驗與專業水準也許相對弱勢,但他們有時間專心致力于研究文本做足功課。重點是他們與本院演員彼此熟悉,更能保證在排練場一起摸爬滾打反復磨戲。誰都清楚這件事、明白這個理,唱一首歌與演一部戲,豈止相差毫厘?雖不盡然卻難逢偶然,再度印證此老生常談。

2016年10月20日當晚,A組中的幾位地方演員,表現超乎預期相當出彩。其中,山東的雷巖全國知名度最高。這次首演《鄭和》,在全劇中第一個開聲行腔,“牽星/看到了”第一聲出來、第一段唱完,筆者暗自真心點贊:歌聲,那么渾厚結實;行腔,那么流麗。重點是,情緒情感的分寸把握妥帖得當。最欣賞老年鄭和的一點——語言的魅力。男中音歌唱家的中文咬字十分清晰明確,這點非常突出。“我曾御風蹈浪邀游環宇”,一字一句、字頭歸韻都那么講究、規范,傳情達意且極具音樂化與歌唱性。在所有角色中,老年鄭和的戲,最熟稔最到位。

如果說雷巖是歌劇舞臺的“老江湖”,周禹清的飾演者仝漾就是后起之秀后生可畏。在江蘇本省原創歌劇《運之河》與《鄭和》里,這位青年男中音歌唱家先后扮演與自己有年齡與個性差距的反派一號。這次進入A組陣容,他的戲份很重,同大腕對戲毫不遜色。他對人物的刻畫有一定的深度,演唱也無技術負擔。“可恨,我必須施妙計……一個也別想活!啊……”這段周禹清唯一帶有旋律性的詠嘆調,雖然篇幅不大卻極端較勁。仝漾的高音,很有質量也特有力度。他既穩定又灑脫“站立”在g2音上,那一刻,其人性惡的猙獰面目與負能量得以充分的展現釋放。

同樣年輕的江蘇本地青年歌唱家劉雨東、沈聽分飾蘇魯馬、劉玉龍。在舞臺上,前者從粗野狂傲到熱情俠義,后者既有對鄭和的忠誠又不乏對戀人的真摯,他們都在努力認真演唱做戲貼近角色。而特邀的“媽祖”和“小王子”分別來自中央歌劇院和中國歌劇舞劇院,么紅“女神”造像,三次均在半空現身,她基本是以唱取勝,深長呼吸牽引華麗聲線;廖小青“王子”身份,數度往來花園船艙,她大多是以“演”見長,天真爛漫揮灑晶瑩珠璣。

談談該劇的男女一號。青年男高音歌唱家王傳越和青年女高音歌唱家周曉琳,目前都己成長為國內歌劇舞臺上越來越紅的頭牌生旦,兩人皆頭頂“CCTV光榮綻放各自聲部‘十大桂冠”。筆者對他們的初識與了解,周曉琳更早于王傳越。從2007年10月郭文景歌劇《詩人李白》國內首演,起用周曉琳頂替黃英飾演女主角“月”開始,這些年她已主演了《山村女教師》《趙氏孤兒》《大漢蘇武》《駱駝祥子》《白鹿原》《游吟詩人》《西蒙·波卡涅拉》《水仙女》等中外歌劇女一號。從2011年6月聽國家大劇院原創歌劇《趙氏孤兒》,第一次對王傳越的歌聲留下記憶,韓厥將軍唱段不多戲份有限,但歌聲感心動耳非同凡響。這些年除了重要晚會音樂會,《茶花女》的阿爾弗雷多、《天下黃河》的冼星海,《白鹿原》的黑娃,王傳越領銜的男一號也屢屢帶給人們新鮮而豐富的審美體驗。

在歌劇舞臺上,周曉琳和王傳越的最近一次聯袂合作,應該是2016年5月的《白鹿原》首演。在《鄭和》這部戲里,他們不做戀人卻是“仇人”。一個執迷不悟,一個渾然不覺,兩個都成了遭受愚弄蒙騙的對象。

林寄兒,既不似月兒般深邃細膩的心理狀態,也不像虎妞式強烈鮮明的個性特征。在音樂上,這個角色被作曲家賦予了更多的戲劇性張力。音區所及的高度,音域延伸的寬度、音量收放的幅度,無不為演員設置道道坡坎重重難關。第一場,看到“仇人”的怒不可遏,發現情人的沉吟憂傷;弱聲的控制,強音的爆發,女高音都有足夠的心理依據與技術支撐。總的來說,周曉琳對人物情緒情感的把握,有層次感、有合理性,林寄兒的美麗形象活現舞臺令人信服。

《鄭和》之青年鄭和,王傳越是為理想人選。一度創作將男主角設定成一個為理想追夢、為希望揚帆、為信念堅守、為團隊周全的舞臺新形象,青年男高音歌唱家為塑造角色也付出了心血與辛勞。“多么榮耀,我將為和睦萬邦啟航……”青年鄭和第一聲就在高音區上亮出華彩。第三場“風/你快些來”,他的歌聲優美無瑕感心動耳:第五場“海天無涯/鋪開了我的夢境”,他的演唱聲情并茂引人入勝。第六場“真相畢露”與“暴風雨中”,他的身心傾情投入全力以赴。林寄兒一句“為什么他的笑像父親一樣溫暖”卻突然提醒我,咦,他笑過嗎?從頭到尾,鄭大人好像從未露出過笑容。所以,既然演歌劇就不應只顧及自己,應盡可能地熟悉了解所有同臺演對手戲的角色,她或他,想過、說過、做過什么?否則,很可能會出問題。別人也許并未注意這個細節,我或許有些過于嚴苛要求。可誰又不愿盡可能獲得更完美的藝術欣賞經歷?

最近這個階段,王傳越的工作日程與演出頻率,強度與密度之高令人訝異。10月19日晚在北京參演大型文藝晚會《永遠的長征》,演出結束午夜起飛凌晨抵達,20日當晚首場正式演出;21日起早又飛回北京,挑梁當晚歌劇《天下黃河》新一輪公演。僅僅一夜之間,從古人鄭和到今人星海,必須完成角色轉換。現場觀眾本無必要了解幕后這一切,而這一切又是影響舞臺呈現最終效果的諸多因素中無法回避的單元。《鄭和》首演,王傳越以其自身所具備的專業資質與舞臺魅力,應該也可以有更出彩的表現,讓這個人物更接近完美實現理想。

歌劇《鄭和》作為“一帶一路”文化戰略的有機組成部分,將于來年遠赴新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等友好鄰邦巡演。自15世紀初以來,中國倡導和平共榮的理想與希望,將再度揚帆啟航廣為傳揚。