《辛夷公主》:美善傳真愛花開留余香

陳志音

中國原創歌劇在題材和創作上,大多立足本土因地制宜。重慶市歌劇院堪稱大西南歌劇藝術領域的重鎮與主力,自1953年至今上演過80余部中外歌劇——上世紀80年代的《火把節》、90年代的《巫山神女》和2011年的《釣魚城》,皆為最典型的本土化作品。

還記得,2011年10月赴渝現場聆賞《釣魚城》之后,曾滿懷好奇向劇作家馮柏銘打探,有沒有與重慶市歌劇院繼續合作的意向?會不會有下一部?經不住我窮追猛打刨根問底,馮老師面露難色閃爍其詞,“嗯,有,下一部”。啥子題材?“我們還在商議,可能會寫一個,唔,有關大足石刻的歌劇……”哇!太好了,大足石刻,太有故事了!我情不自禁歡呼雀躍。

如此說來,從那時起一個“新的生命”已然開始孕育,到現在已經翹首以盼整整五年了。2016年11月6日至8日,在重慶國泰藝術中心劇場,《辛夷公主》閃亮登場。郝維亞作曲,馮必烈、馮柏銘編劇;導演易立明,舞美設計陽舸,服裝設計阿寬,燈光設計鄧文,造型設計賈雷;劉新禹指揮重慶市歌劇院、重慶交響樂團演出。

重慶市歌劇院雖偏安西南一隅,但始終堅持“重慶特征、中國氣魄、國際水準”的自身定位。《辛夷公主》藝術總監/出品人、重慶市歌劇院院長劉光宇認為,一部原創歌劇,如果能夠將作品的典型性轉變成社會的普遍性,這樣的作品就有足夠的感染力和吸引力。因此他們希望通過將人性中“利己和利他”“美善與丑惡”藝術化、人物化,用尖銳激烈的沖突和引人入勝的故事,將觀眾帶入歌劇舞臺的藝術環境,在審美歷程中對其有所感受領悟。

11月6日首演之夜,這座城市霧靄迷蒙雨幕籠罩。國泰藝術中心華燈輝映人潮如織,《辛夷公主》大幅廣告格外引人注目。在節目冊上讀到編劇的話:為寫一部“人”的歌劇,世界文化遺產重慶大足石刻的精髓成為首選。果然,大足石刻!懷胎足月一朝分娩,可喜可賀。

然而,這卻是一部正統的悲劇。莎士比亞經典《李爾王》如影隨形若隱若現。歌劇《辛夷公主》撩開神秘面紗,“一個為拯救他人、犧牲自我”的傳奇故事,本身不算復雜。但,用音樂表現戲劇,還要大家都聽得明白卻并不容易。

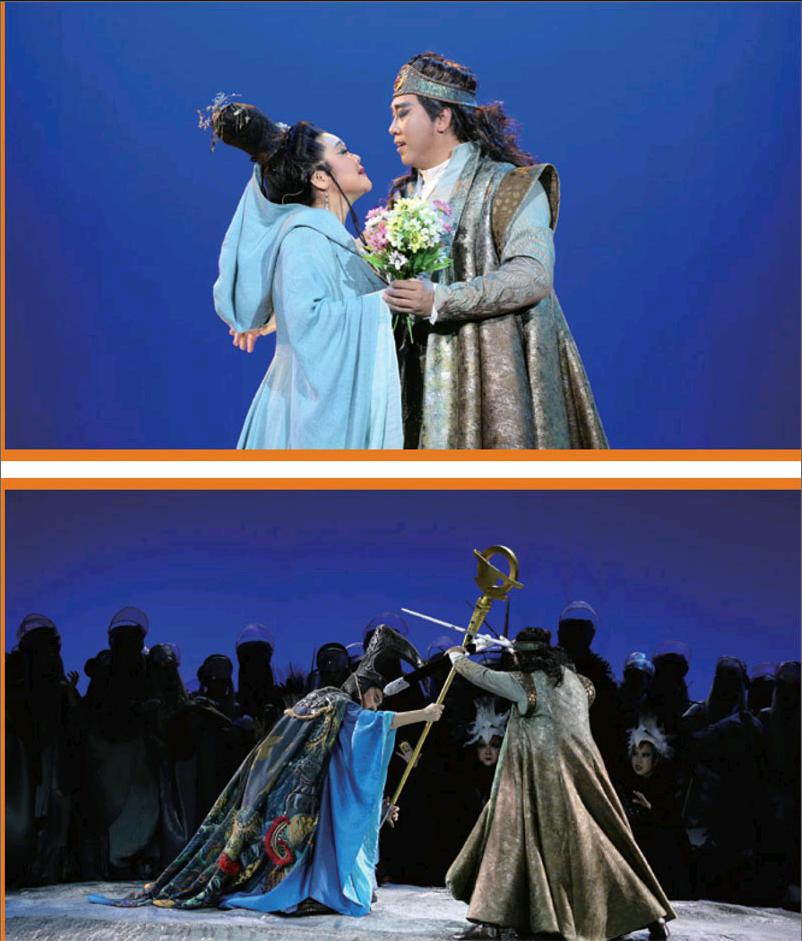

“辛夷,取自一味藥,可治病。”(編劇語)開場,粟特國因遭遇瘟疫國破人亡,王子帕米特帶領幸存者一眾,長途跋涉前往尼雅國求索靈藥;尼雅國師孛無忌惡意阻撓,老國王斷然拒絕;大公主紫蘇面冷心硬,小公主辛夷仁慈善良;后者偷取靈藥贈予王子,同時悄然傳播愛的種子;國王昏聵將小女兒放逐異鄉,國師孛無忌毒害先主篡位奪權;因顧忌辛夷返回尼雅重振復興,便制造可怕的瘟疫,還設下毒計聲言辛夷手眼才是唯一解藥;辛夷為解救百姓,甘愿獻出自己的雙手和雙眼;百姓感化覺醒共討奸佞,孛無忌葬身火海自取滅亡。終場,感恩戴德的民眾百姓,滿懷虔敬為美麗善良的辛夷公主重塑再造“千眼千手”之像并奉若神明。

神來之筆點睛之妙

一座石雕鍍金神像,世間信徒頂禮膜拜;一個舞臺藝術形象,現場觀眾感心動耳。可以說,全劇90%在表現“神的人化”,僅只10%在強調“人的神化”。無論90%還是10%,音樂都不由分說地帶有一定的神劇特征。從頭至尾,人化的公主盤踞著最大的篇幅;歸根結底,神化的辛夷彰顯出最重的分量。在最后的尾聲處,代表黑暗邪惡勢力的國師孛無忌葬身火海之后,作曲家郝維亞傾注最真摯濃厚的情感、揮灑最精妙華彩的筆墨,又為女主角譜寫了一段長達十分鐘的心靈之歌。這首詠嘆調可謂全劇的點睛之筆,它成功地深化與升華了全劇“美善相隨”的核心主題。

辛夷舍棄一切自我犧牲,眾生平等相待清濁自辨。音樂體現的藝術追求同題材選擇的初衷動意,感應契合靈犀相通。“神的人化”引動共鳴,“人的神化”發人深省。

因為帶有“神劇”的標志,《辛夷公主》的音樂語言和創作風格,從頭至尾聽不出巴渝地域色彩,自始至終辨不清民族節律音韻。好像作曲家壓根兒就沒想要借用、套用、搬用、化用重慶的任何一種傳統音樂素材及任何一首鄉土民間音調。郝維亞似乎憑借自己對于歷史遠古宇宙長空的個體記憶,還調集他所能尋找到的儲存過的關于異域他鄉遙遠國度的文化印跡。

全劇音樂,在音色、旋律、和聲、織體上動用所有的技術技巧章法筆法,寫出無明確時代指向、無明確民族風格、無明確疆域特色的音樂,這音樂完全服從、服務于戲劇,在人物和故事中發揮著黏合劑與潤滑劑的作用。可以說,這音樂突出了強烈的表現主義的音樂特征。表現主義的理論主張和美學特征,正是在于藝術“否認現實而重在精神”,是“表現而非再現”。表現主義特別強調,藝術作品應該表現創作者的本體視野、內在體驗、心靈激情,而排斥拒絕浮淺虛假的所謂真實。這就是說,可能平常人只看到了一只眼睛,而表現派藝術家卻重點捕捉表現的是特殊的一種眼神。引申到《辛夷公主》的音樂,可能其他人喜歡寫出一段非常“重慶”的調調,而郝維亞更愿意寫出一個非常“歌劇”的作品。他希望讓這部戲,“音樂能清晰地講述故事內容,音樂能精準地傳達故事氛圍”,還有,精妙地塑造人物性格與藝術形象。

因此,在《辛夷公主》音樂“三無”的前提下,有一點可以明確的是,郝維亞在歌劇音樂創作中又勇敢地登上了一座新的高峰。這些年,從《山村女教師》到《那時花開》,從《大漢蘇武》到《一江春水》,再到《辛夷公主》,郝維亞的歌劇,筆者基本是“一網打盡”。感覺他每寫一部新作都有一步超越。

非常了解所有地方歌劇院團,他們的決策人與執行者對本土歷史和地域文化,無不負有自覺自為的責任感與道義感。這方面,他們對創作者不會不提出非常明確的具體要求。我想,無論陜西還是上海,無出左右概莫能外。這也是中國原創歌劇普遍遵循的創作規律——寫什么、寫哪里就用什么、用哪里的音樂素材,而且,越是現成的、越是明確的素材,越討巧、越輕巧。因為,它一聽就知道,是什么、在哪里。一般創作者大多會審時度勢順勢而為,爭取盡可能滿足地方院團的合理訴求。

我不知道這一次,委約雙方在幕后,究竟如何交流溝通,究竟如何達成共識。總之,可能他們彼此都有妥協與退讓。否則,怎么會有《辛夷公主》今天的模樣?因為,從開場的合唱就可以聽得出來,作曲家大量采用了不協和音程與和聲。粟特古國位于何方?尼雅古國是何種族?一切都是那么的不確定。但感覺音樂穿越時空年代久遠,仿佛來自他國或天際,肯定不在大足寶頂也不在巴渝重慶,而是另外一個世界?從異域風格為出發點,一路且行且發展。怎么聽也是靈活隨機變化合理。如此一來,因為張弛有度合情合理,所以音樂自身已然成立。

聽完該劇,深思沉吟。歌劇《辛夷公主》成功首演,其意義恐怕還不僅限于重慶又誕生了一部新作,而在于它讓我們可以去想象,中國歌劇的本土化,是否必須一律強調所謂的地域特色、突出所謂的民族風格?中國的歌劇創作者,可不可以再多做一些有意思、有意義,有意味、有意趣的嘗試,還能不能為歌劇作品帶來某些自己的獨特的理解和本真表現?無論如何,郝維亞與其合作者,在這部歌劇中,還是走了一條和別人不一樣的路,突破了傳統、常規、普遍的地方歌劇的寫法樣式與表達方式,更多是靠音樂本身的創造力與說服力,形成累積復合的表現力與震撼力。

穿越時空超脫疆界

因為在《辛夷公主》劇中,無論是“命運主題”“辛夷公主主題”,還是“粟特國王子主題~尼雅國王主題”,或是“紫蘇公主主題”“孛無忌與巫師主題”,音樂都帶有強烈的表現主義特征。所以我們完全有理由相信,這一切無不基于文本提供的意象與指向,更是題材本身的表現需要。

從聽聞將由易立明導演該劇起,我就特別期待且自由想象,想象不出他導的“神劇”會有何等的“神力”。他會不會也像那些表現主義藝術家,采用某種神幻玄奧的方式為作品注入自身內在的深層情感?大幕開啟,只見一片“鍋蓋式”呈半球體幅面如泥土砂礫凹凸不平的大地,背景為半圓弧形如浩瀚星空的天宇。天與地都充滿了神秘莫測的暗物質與暗能量,現場觀眾瞬間被帶入易導及其搭檔精心設計的特定場景、特殊環境中。毫無疑問,這樣的地形地貌,絕對不像身在重慶,而像是在大漠荒野或是某個星球。總的感覺,有點像在月球的表面。如果相比《俄狄浦斯王》《駱駝祥子》《茶花女》《佩利亞斯與梅麗桑德》等,在視覺上,《辛夷公主》大概是其歌劇作品中最空靈最簡約的一部。

舞美燈光也不乏生花妙筆。如,序曲結束即將開場,滿臺鋪展的巨大紅毯“嗖”的一下收束消失在空中,粗糲仿真的地面裸露出來,似乎要告訴人們即將看到隱藏的真相;第二場王宮內院,一掛從天垂落的巨幅帷帳,正面看得見國王病榻,轉過去就是屏風宮墻。正如某位學者在談論表現主義時稱,“這一意象必定是單純的、真實的,因而也是美的”(卡·埃德施密特《論文學創作中的表現主義》)。

但同時我們也發現了文本中的某些無法自圓其說或難以掩蓋自愈的“硬傷”。如,既然尼雅公主深夜送靈藥,因城門緊閉深鎖而困窘不安無計可施,接下來,既未見她有何言行,也不見王子有何作為,兩人就相見恨晚,藥,已然成功交接;另,辛夷流落他鄉,國民與其交往過從甚密,而王子竟是渾然不知四處尋覓;再后來湖畔偶遇互訴衷腸;紫蘇是否登基大成?孛無忌是否篡位專權?似乎交待有誤語焉不詳;關鍵是,最重要的一環有點扣不上——已經放逐出境且遠在天邊的辛夷,還能對紫蘇和孛無忌登上王位構成障礙與威脅?有什么必要逼其回國斬草除根?紫蘇公主的正邪兩分也缺乏心理依據,似乎沒有充分的想象力與足夠的說服力。其實,再加一兩句文辭或一兩個行為,即可合情合理妥善熨帖了。何必讓觀眾邊看邊想百思不解呢?

再說服飾與造型,尼雅國王、粟特王子及其百姓民眾,還有紫蘇公主與夫君國師孛無忌,看上去很有歷史感和人物感。四小巫師則帶有漫畫式的意味,雖說烏鴉代表不祥之鳥,但其頭飾與翅膀,太像童話劇造型了。而辛夷的服裝,有點李玉剛或霍尊在大晚會上的扮相,從第一場到最后一場,總感覺有哪一點不夠滿足我們對女一號的全部想象。好像不該是色彩上的問題,而是款式與質感上,可以更“像”辛夷嗎?

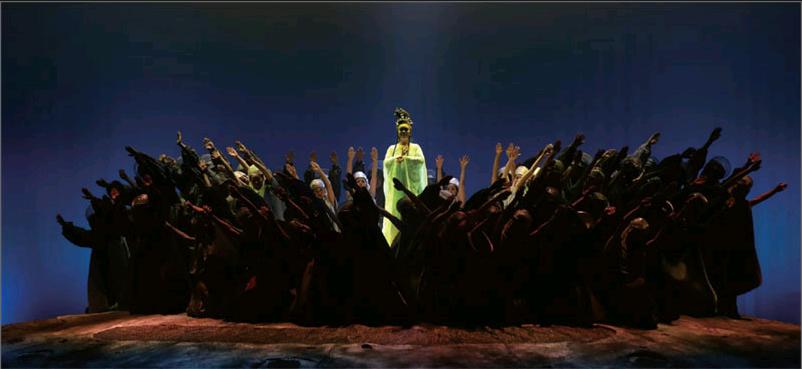

還有,在歌聲中,辛夷公主脫離凡間人世,靈魂飛升羽化成仙。這里所有合唱隊員舒展雙臂,從中間“唰”的一下分作兩邊,組成全劇最后一個畫面。這肯定是對重慶大足寶頂石刻干手千眼觀音造像的模擬,想象中應當更美妙更震撼,因為我們的記憶中,既有大足石刻的范本,又有經典舞蹈的模板。真心期待如千手觀音的千姿百態神形妙相,似孔雀開屏般的奇異絢麗的畫面。易導,您能再拿出一個更接近理想的方案嗎?

本地頭牌挑梁擔綱

這一段應該是我最想說的內容。因為,《辛夷公主》本身對于重慶市歌劇院來說,實在過于繁難、過于遙遠。很大程度的“難”與“遠”集中體現在一度創作給二度創作設置的整體風格與藝術理念下的音樂語言和技術層面。劉光宇院長及其團隊,面對這種很特別、很個性、帶有強烈表現主義藝術特征的新作品,真的能夠理解并接受嗎?難道演員和樂隊就不會產生抗拒排斥對立的情緒?

從首演現場效果看,音樂和戲劇,只要能夠合情合理、有序有度地拼貼使其糅合并融為一體,演員、樂隊和觀眾完全有可能理解并接受。實際上,這種理解接受絕不僅限于技術層面,重點還是概念、理念、觀念的轉變與趨同、認同。想來對于一度和二度的創作者,雙方都需要經歷這個漫長甚至痛苦的過程。

真不知道,旅澳指揮家劉新禹和重慶交響樂團是怎樣進行合作的。他既肯定“可敬的是作曲家、編劇、導演的罕見才華賦予了這部歌劇高尚美麗的氣質”,更贊賞“可愛的全劇院(重慶市歌劇院)演職人員齊心協力,領導和管理團隊堅守崗位,堅忍不拔地逐漸接近和掌握了這部難度很大的作品”。是啊,如果缺失了堅忍不拔堅持到底的藝術精神,如何接近和走進《辛夷公主》的心靈世界?

所以,最可貴的就是重慶市歌劇院上下對這部作品一致的理解與接受、接近與掌握,這定是需要高遠的視野和寬廣的胸懷,高強的能力和足夠的實力。

“我們是沙漠中綠洲里粟特的子民……”真想不到,合唱隊,竟然全部是重慶本地非職業的群眾合唱團隊。全劇合唱的篇幅與分量都很足實,混聲合唱《你是尼雅的希望》《我的雙手也是你的雙手/我的雙眼也是你的雙眼》、女聲合唱《我們祝福她》等都取得人聲藝術應有的效果。郭修武擔任合唱排練指揮,對合唱隊調教有方不負眾望。

再看主演陣容:辛夷公主(女高音)一車璐/趙丹妮,孛無忌(男中音)一劉廣/李宏,帕米特(男高音)一張偉/于子恒,國王(男低音)一戴佳志/楊紹輝,紫蘇公主(女中音).崔京海/許多多/馬嵐,楊易、陳虹穎、黃淑芳、安娜扮演四巫師。所有十五位演員中,僅有A組紫蘇公主一位是來自北京的“外援”。1:14,這個比例,在全國地方院團中可能是一個特例。重慶市歌劇院不僅有了自己的當家花旦,而且,歌劇中男女高低聲部也接近齊全。最難得的是,在《釣魚城》之后,他們“梧桐引鳳凰”,終于有了自己的挑梁擔綱的頭牌男高音。

青年男高音歌唱家張偉,穿透嚴實密集的樂隊與歌隊“屏障”,我們聽到全劇清越嘹亮的第一聲,“突然瘟疫降臨……”帕米特王子形象英武、歌喉出眾。他演出了人物“領袖”的王者風范與正義感。但,第三幕也是唯一在栗特國的戲,栗特王子向辛夷公主告白,這段愛情二重唱,在情感抒發與技術運用上,兩者的成熟度與穩定感,前者顯然不及后者。如果張偉此處能夠再自然松弛些,表演出王子溫存多情的一面,這個人物應該就會更為豐富豐滿了。

尼雅國王,老態龍鐘,而戴佳志卻非常年輕。他試圖在聲音造型上貼近人物,“我是風中殘燭即將熄滅……”演唱對于他可能并不困難,深沉而濃重的音色,非常適合演唱《圖蘭朵》中老國王這類角色。可喜的是,第三幕已離開龍椅和病榻,在大漠荒野形單影只的尼雅國王,形體動態相當到位,神似莎翁筆下落魄漂泊的李爾王。他的表演無形中為人物和氣氛,平添幾許悲劇的色彩和意味。

尼雅國師孛無忌,一副丑惡嘴臉,一個反派形象。青年男中音歌唱家劉廣,嗓音條件優越,音色渾厚結實漂亮。第二幕“我的心分兩半……一半是鬼,一半是仙”,他將人物奸詐陰暗變態扭曲的內心世界揭示得相當充分,這個“穿上駙馬的紅袍,登上富貴的頂點”的偽善之徒,瘋狂幻想著“尼雅將被我重新改變”。這個卑鄙弄臣的性格與心理,在劉廣歌聲中活靈活現。“夜幕降臨/靈魂歸附/卸下戲子的裝扮,垂淚聲聲嘆……”這是一個好演員,他的“委曲求全”“苦不堪言”可恨又可憐。他對紫蘇的厭倦,對辛夷的垂涎,簡直刻畫得淋漓盡致入木三分。但,既然有這“十年的謙卑”,卻為何謙卑不足強勢有余?畢竟還得俯首稱臣,這些情節、某些細節,如果再多些琢磨精益求精,一定更令人信服。

國師身邊的四個女巫,唱功個個得行,表演人人精彩。“天神地煞,來咄”原生態的唱法,美聲范的功力,載歌載舞頭頭是道,在舞臺的動態感、色彩感、畫面感上起到了不可或缺的作用。可有時也顯得過于鬧騰,有些搶戲。“突然一片陰霾襲來”,崔京海飾演的紫蘇,從形象到聲音都很貼切。“女王的錦袍,夜夜裝扮我的夢境”,一個在江山與親情之間難以抉擇迷失本性的矛盾綜合體,女中音歌唱家在歌聲中表情達意,突出了角色陰鷙沉郁的本質。

辛夷,美麗善良的化身,開始溫柔和順,中間激情洋溢,最后果敢剛毅。青年女高音歌唱家車璐形神兼備,她的音色極富魅力,演唱技巧相當純熟,塑造人物聲情并茂入耳走心。“父王的拒絕如此冰涼,羞恥的淚水涌上我的眼眶”,第一幕詠嘆調《讓慈悲光芒把尼雅上空重新照亮》憂傷情思先聲奪人;“大漠寂靜讓我的思緒飄向千萬里”,第三幕詠嘆調《我思念我的故鄉我的親人》深情款款漸入佳境;“我在清涼的世界/自由自在如來如往”,最后一段的感懷,催人淚下感人肺腑。如果,在父親死亡與戀人死亡的處理上,多一些變化,深一些體驗,可能就不會顯得單薄、單調、單一。辛夷公主應是“平等無私普度眾生”“慈悲和智慧的化身”。她慈悲的一面,有戲;而智慧的一面,無份。這應該是編劇而非演員的問題,有點遺憾。

劉光宇院長說,“辛夷”本身是一味治病救人的中藥,這不僅契合《辛夷公主》自我犧牲、拯救他人的主題,更是一次對人性中美與丑、善與惡的揭示和討論。如果首演現場普通觀眾在一夜之間能夠因此有所觸動、感悟、共鳴,這部歌劇也就有了好的開端,更獲得了新生的希望。