從萬科控制權危機看反收購策略優化與健全

張繼德

【摘 要】 作為企業的靈魂與先驅,創始人往往掌握著企業發展的關鍵性資源,在企業快速發展的過程中具有不容忽視的作用,而我國現行的公司法及其相關法律法規尚缺乏對創始人維持控制權的有效保障。房地產上市企業萬科陷入控制權危機難以自救,我國資本市場為之震動,該事件引發了一場關于企業控制權及相關企業制度的大討論。文章采用案例研究的方法,以萬科控制權危機為例,剖析事件背后的原因,旨在探討我國反收購策略的實施效果,探索優化并健全反收購策略的路徑,為穩定企業控制權提供借鑒。

【關鍵詞】 反收購策略; 控制權; 創始人; 雙重股權制度; 實業企業

【中圖分類號】 F272.9 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2017)16-0069-06

一、引言

企業家及企業家精神在創新驅動和產業轉型升級等方面具有重要作用,著名財經作家吳曉波在“2015中國十大經濟年度人物評選”啟動儀式上曾說,中國經濟已基本進入企業家的時代,中小企業對國民經濟發展的驅動作用日益顯著,企業家逐漸成為一種重要的公共發聲力量和意識形態代表。尤其對于企業創始人,他們往往掌握著企業發展的關鍵性資源,扮演著奠基人及掌舵者的角色。對于處于初創期或進入快速發展階段的企業,尤其是新興產業或是家族性質的企業,核心創始人的智力資本、人力資本及社會資本是企業賴以生存的根基,創始人是企業迅速成長不可或缺的部分。賀小剛等[1]研究發現,企業家團隊資本對于創業企業發展具有重大影響,其中提高企業家團隊的抱負水平及決策能力是促進創業企業成長,改進創業企業績效的重中之重。而對于處在關鍵領域的國有企業,國家掌握絕對控制權尤為重要。因此,在一定期間內控制權相對穩定對于企業發展至關重要。

同樣,資金作為企業運行的血液,其重要作用之于企業發展自然不言而喻。在企業的兩種主要融資方式中,債務性融資限制條件更多,面臨著較大的還本付息壓力,而權益性融資必定會稀釋創始人股權,在股權為“王”、“同股同權①”的制度背景下,創始人將會面臨控制權流失的風險,選擇哪種融資方式往往會使創業企業家陷入兩難境地。同時,我國現行的公司法及其相關法律法規中較為缺乏反收購條款,致使現行制度在支持并保護創業企業家維持企業控制權方面較為薄弱。

萬科控制權危機就是當前股權制度背景下創始人控制權遭到威脅的典型案例。目前,與快速發展演變的企業實務相比,控制權理論的發展已超越制度的局限,歷經八十余年的演變與深化,“控制權”已經掙脫了股權的枷鎖,逐步滲透到企業經營效率及效果的層面。由此看來,我國單一的“同股同權”制度已稍顯落后,簡單的反收購策略難以對企業形成有效的保障,因此,優化并健全反收購策略是促進理論與實務相互接軌的必經之路,對于平衡資金及人力與智力資本,推動企業快速發展具有重要作用。

二、案例概述

(一)企業發展情況

萬科企業股份有限公司(以下簡稱“萬科”)成立于1984年,創始人為王石,1988年萬科進行股份改革,王石放棄股權成為職業經理人。同年,萬科進入房地產行業,1991年成為深圳證券交易所第二家上市公司。經過三十余年的發展,已成為國內領先的房地產公司。

近年,房地產市場受到宏觀經濟、貨幣政策、政府調控等多重因素的影響,出現明顯波動,進入深度調整期,同時,受市場需求放緩、房價調整以及成本上升等因素影響,房地產行業盈利空間持續受到擠壓。2015年,房地產上市公司的毛利率與凈利潤率仍然延續近年來下滑趨勢,連續四年走低。雖然,全國房地產市場逐漸回暖,但是三四線城市目前仍面臨較大的去庫存壓力,企業開工投資信心不足,全國房地產開發投資增速持續下滑,未來市場走勢仍面臨較大的不確定性。

在行業波動下行的大背景下,萬科保持不敗戰績。據中國房地產開發企業百強排行榜顯示,萬科連續十余年蟬聯榜首。2016年發布的中國房地產上市公司TOP10研究報告中,萬科各測評項目具體排名如表1所示,成績突出,對整個房地產行業具有較強的影響力。

(二)事件發展過程

萬科控制權危機持續長達兩年之久,事件發展一波三折,其發酵過程中的關鍵事件如圖1所示。

如圖1所示,2015年1月至7月,寶能系旗下子公司多次在二級市場買入萬科股票,7月10日,寶能系旗下前海人壽通過集中競價交易買入萬科股份5%,寶能系第一次舉牌,正式打響股權爭奪戰的第一槍。隨后,寶能系于7月24日、8月26日及12月4日三次舉牌萬科,持有萬科股權超過20%,第一大股東席位易主,萬科被動陷入股權危機。12月18日萬科采取防守策略,A股股票停牌。其間,合作多年的原第一大股東華潤始終緘默無聲,也未大規模增持萬科股票,而另一位大股東安邦將其持有萬科的股份提高至6.18%,并于12月24日宣布與萬科聯手,使事件峰回路轉。

2016年3月12日,萬科就擬議交易與“白衣騎士”深鐵集團簽署了一份合作備忘錄,預期深鐵成功引入后將持有萬科20%的股權,而該舉動引發了華潤的強烈不滿,起初的支持者此刻站在了萬科的對立面。7月4日,萬科股票正式復牌,股價出現了持續20日左右的暴跌。8月開始,恒大地產加入混戰,先后兩次舉牌萬科,截至2016年11月29日,恒大累計持有萬科股票14.07%,成為萬科真正的第三大股東。

事件發展過程中,王石等管理層態度由強硬逐漸和緩,創始人的權威及影響力迫于無奈向資本妥協。11月王石向公眾呼吁“資本的溫度”,希望獲得資本方寶能與恒大的支持,并公開對先前激烈的態度與言辭道歉,表達了多方共贏的期待。12月證監會、保監會加強對保險公司的監管,險資在二級市場瘋狂舉牌事件成為眾矢之的。12月18日,萬科宣告終止與深圳地鐵重大資產重組事項,“白衣騎士”計劃破產。

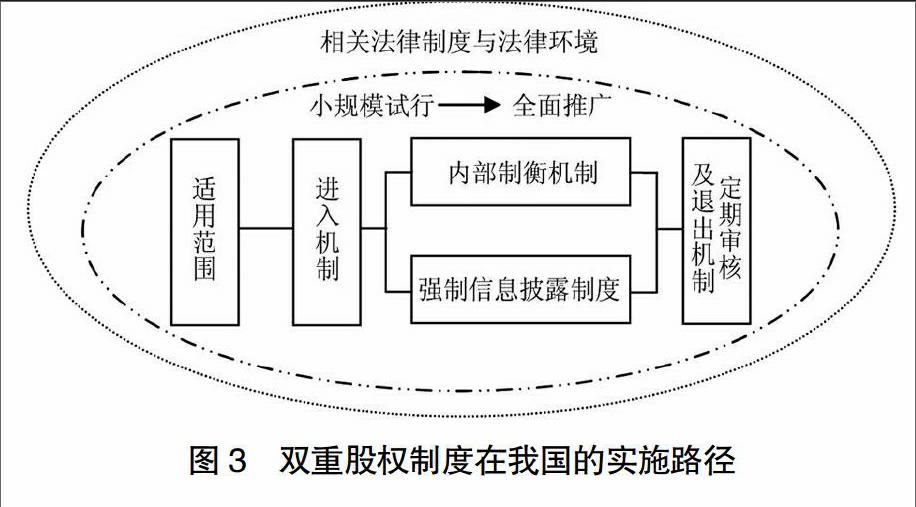

然而,2017年新年伊始,萬科控制權危機出現了戲劇性的轉折。1月12日萬科再次停牌,13日原第一大股東華潤將其持有萬科的全部股份轉讓深鐵集團,轉讓后,華潤全身而退,深鐵成為萬科第二大股東。13日萬科復牌,單日股價漲幅為6.91%,表現出市場對萬科及深鐵聯手后的企業發展前景充滿期待。同時,恒大系宣布對萬科股票將不再增持,寶能系也將自身定位為財務投資者。2月24日及25日,證監會先后宣布了對前海人壽及恒大人壽的處罰決定。3月17日,恒大系將其持有萬科14.07%的股權全部轉讓至深鐵集團,深鐵集團成功坐上第一大股東席位,至此,萬科控制權危機隨著收購方退出而終結。截至2016年年報披露時,萬科股權結構見圖2。

三、案例解析

萬科深陷股權危機,既起因于企業自身股權結構設計存在不合理之處,又折射出我國現行的企業制度在保護創始人(創業企業家)維持企業控制權方面存在一定疏漏,因而,王石等萬科核心管理團隊在遭遇控制權危機時才無計可施。下面將從宏觀政策層面及微觀企業層面解析萬科控制權危機的根本原因。

(一)制度層面原因解析

從宏觀制度層面剖析,當企業面臨惡意收購時,在我國法律制度范圍內允許企業實施的反擊策略少之又少。國際上運用較多的反收購策略共24種[2],而我國企業可以選擇的反收購策略僅僅包括累積投票制、絕對多數條款、分級分期董事會條款、董事資格限制條款4種[3]。同時,陳玉罡等[4]指出,由于缺乏明確的法律規范,我國現行反收購條款的合法性仍存在爭議,大多數反收購條款實施無效或低效。

習近平總書記多次強調發展實體經濟的重要性,提出要“不斷推進工業現代化、提高制造業水平,不能脫實向虛”“創新是引領發展的第一動力,要加強知識、人才積累”。在中國制造2025的大背景下,李克強總理也多次指出“中國經濟升級發展根本靠改革創新”,人力與技術資本成為改革創新的根本動力,更需大力支持。同時,縱觀控制權理論的發展,企業家權威及影響力對企業控制權的影響作用越來越不可忽視。Rajan et al.[5]指出企業實際控制權指的是“使用并與關鍵性資源協作的能力”;Aghion et al.[6]認為那些擁有信息和知識優勢的代理人往往掌握著企業關鍵資源的實際控制權;朱國泓等[7]結合我國文化傳統,提出全面認識企業控制權必須考慮企業家權威這一因素,尤其對于創業企業家主導的公司,創始人往往是企業實際控制權的最終獲得者,并且在我國還存在著實際控制權逐步向企業家個人集中的趨勢。因此,創始人作為推動企業快速發展的特殊資源,應當得到企業制度的有效保護。

而在實務中,存在大量發展亟須資金的企業,創業企業家往往無法提供足夠的資金以擴大股份持有,此時就需要在保持企業控制權或股權融資助推企業發展之間進行抉擇。如果擇其后者,一旦企業遭遇“野蠻人”入侵,這些入侵者就可以憑借手中的資金輕而易舉地改造企業,替換企業管理層,而創始團隊被迫退出的可能會造成公司市場價值異常波動。一方面一旦作為企業掌舵者的創始人離開企業很可能會帶走公司的核心管理人員,造成企業短期內人才流失;另一方面依附于創始人的合作伙伴、客戶及供應商等企業價值鏈會隨著創始人的出局被撕毀,進一步對公司價值及未來發展造成不利的影響,這對保持企業長期發展戰略的一貫性、保護其他普通股東利益帶來極大威脅。當然,也會挫傷企業家創業的積極性。

但是目前,受限于我國《公司法》及相關規定,大部分國際上被廣泛應用的反收購策略在我國仍無法實施,而能夠采取的四種策略卻難以達到反收購的效果。值得重點關注的是,作為事前防御性且效果最顯著的反收購策略,雙重股權結構在我國同樣無法實施。根據我國《公司法》第一百二十六條規定,公司股份的發行要以“同股同權、同股同利”為基本原則,即同種類的每一股份應當具有同等權利,在無法設置雙重股權結構,實施A/B股時,“同股同權”意味著創始人要想控制企業必須掌握更多股權,也就需要更多資金。這是一種典型的資本時代下股權為“王”的制度,這對保護廣大普通股股東或二級市場投資者的利益確實十分關鍵,卻為金融資本強攻實體經濟埋下隱患,尤其對于萬科這類股權結構高度分散的企業,金融資本快速奪取大股東席位并非難事,控制權很可能脫離實業而流入金融資本家之手,導致實業發展短期化。

以萬科控制權危機為例,當實體企業遭到金融資本的惡意收購時,企業防御性的反收購策略效果不佳(萬科現有反收購策略的實施效果將結合其公司章程的規定在下一節中詳細剖析),企業不可設置一票否決權,管理層也無法實施毒丸計劃②保全心血,導致王石、郁亮等實業企業家對反擊惡意收購幾乎無計可施,危機出現企業只有被動地申請停牌以暫緩局勢惡化,管理層四處游說、尋求支援,實業被迫服從于資本的力量,而資本的冷漠只會令人嘆息。綜上所述,我國反收購策略未能有效地實施,必須進行相應的更新與變革,從而促使創始人權威在企業發展過程中的巨大推動作用能夠更好地發揮。

(二)企業層面原因解析

從企業視角切入,股權過度分散、創始人持股份額過低是導致控制權危機的兩大根源,同時公司章程中未設置有效的反收購策略也使危機的發展難以抑制。萬科自股份改造以來,高度分散的股權結構運行了近30年。股權危機發生前,華潤作為第一大股東其持股比例僅為14.89%,這距控股的50%或保障自身的30%都還太遙遠。甚至,其前十大股東合計持股也遠遠低于房地產行業平均水平,其股權分散程度由此可見,詳細數據見表2。同時,根據萬科公司章程規定③,持股百分之三十及以上即為公司控股股東,因此,控股萬科對于“野蠻人”來說并非難事。

原第一大股東華潤一直以來更傾向于作為財務資本注入投資者角色,給予了萬科管理層充分的話語權。因此,即使萬科管理層持股僅占萬科全部股份的4.14%,持股份額極低,在危機發生前以王石為核心的管理團隊仍然憑借個人權威及影響力這種無形的資本掌握著萬科的實際控制權,擔任著掌門人的角色。而一旦有外來“入侵者”參與爭奪企業控制權,萬科創始人團隊保留的股份便難以維持自身控制權。

過度分散的股權結構與管理層持股比例過低對于權威型創始人維護自身控制權十分不利,股權爭奪事件期間,萬科A一度淪入“莊股”之列,截至2016年年末,萬科60.96%的股份掌握在前三大股東手中,另有8.41%的股份由萬科自身所掌控,再除去其他長期戰略投資者所持股份,萬科在外的流通股尚不足15%。

同時,受限于宏觀制度背景,在萬科公司章程中同樣缺乏有效的反收購政策。對應于王建文[3]提出的四種反收購策略,萬科根據《公司法》第一百零五條④的規定,在公司章程第九十五條中設置了累積投票制度,而在萬科股權結構高度分散的情況下設置累積投票權會降低收購難度,增加了收購方進入董事會的可能性,這對萬科反擊惡意收購十分不利。絕對多數條款對應于我國《公司法》第一百零三條⑤及萬科公司章程第九十二條至第九十四條,萬科在章程中并未設定惡意收購情況下的反收購決議事項,也未針對敵意收購方或金融資本收購方提高絕對多數比例,同時,受限于萬科公司章程第九十四條第一款“發行任何種類股票、認股證和其他類似證券”均屬于股東大會特別決議,致使萬科2016年3月擬向深鐵定向增發20%股份的計劃有始無終。萬科公司章程中也未規定有效的分期分級董事會條款⑥,11名董事任期一致,無法通過分期分級的方法抵御控制權危機,并且萬科公司章程僅就董事消極任職資格進行規定⑦,而未增設其他專業、身份等條件限制,這也減少了外部投資人收購企業并改組董事會的障礙。

綜上,萬科控制權危機的發生,是宏觀制度及微觀章程缺乏合理有效的反收購策略及方法造成的結果。

四、反收購策略的優化與健全

對于那些創始人在企業發展中具有決定性影響的企業,控制權的穩定至關重要。萬科事件引發我們對我國當前法律制度的深入思考,缺乏適當有效的反收購策略是難以幫助企業穩定控制權的根本問題。優化現有策略的同時引入其他行之有效的反收購策略是幫助我國企業抵御惡意收購的必經之路,法律法規的革新需要引起相關立法機構的足夠重視。

(一)優化現有反收購策略

目前,我國企業能夠實施的四項反收購策略中,分級分期董事會條款具有相對較好的反收購效果,而其他三種策略效果并不理想。對于累積投票制,該制度在《公司法》中已有明確規定,因而失去了反收購策略的實際意義,同時,對于股權高度分散的企業,累積投票制不僅無法達到反收購的效果,還可能適得其反,比如對于案例中的萬科公司,收購方寶能系通過在二級市場買進的方式迅速奪得企業第一大股東席位,這不僅無法阻止惡意收購,反而成為收購方可以利用的制度缺陷。因此,對于累積投票制,立法部門不應搞“一刀切”,對于股權集中的企業積極推行該制度,而對于股權高度分散的企業避免采用該制度,便于企業進行反收購活動。

絕對多數條款中的絕對多數比例在我國《公司法》中的規定是2/3,大多數企業在設置該項條款時同《公司法》保持一致,但對于該條款的設置公司章程具有一定的自治權,對于穩定控制權有較高需求的企業可以針對不同背景(產業投資者或金融投資者)的收購方設定不同的絕對多數比例,同時可適當增加關于惡意收購情況下的決議事項,由此增加收購成本,達到反收購的效果。

限制董事資格條款在《公司法》中僅對董事任職的消極資格進行了規定,在實務中,企業可在公司章程中適當增加董事任職的積極資格,如對專業資格以及在企業中任職的年限等做出限制,從而增加收購者替換企業董事的難度,進而增強反收購的效果。

(二)引入有效的反收購策略

在國際上應用廣泛的反收購策略包括預防性質的雙重股權結構、反擊性質的焦土戰術⑧以及兼具兩種性質的毒丸計劃等,但由于我國法律制度限制這些反收購策略在我國均無法實施。焦土戰術是一種“傷敵一千,自損八百”的反收購策略,雖然可以有效反擊惡意收購,但也會嚴重破壞企業價值,我國法律法規不應放開對該策略的限制。毒丸計劃在美國最為盛行,在納斯達克上市的中國企業中,新浪、愛康國賓及搜狐都曾采用毒丸計劃有效地阻止了惡意收購,但毒丸計劃對企業資本結構和資產質量都會產生重要影響,更可能導致嚴重的利益沖突或利益輸送,限于我國資本市場及法律環境條件,也不適合引入毒丸計劃。而雙重股權制度作為預防敵意收購最有效的策略值得立法機構予以重視并適當引入,采取“明確規范、逐步放開”的路線。

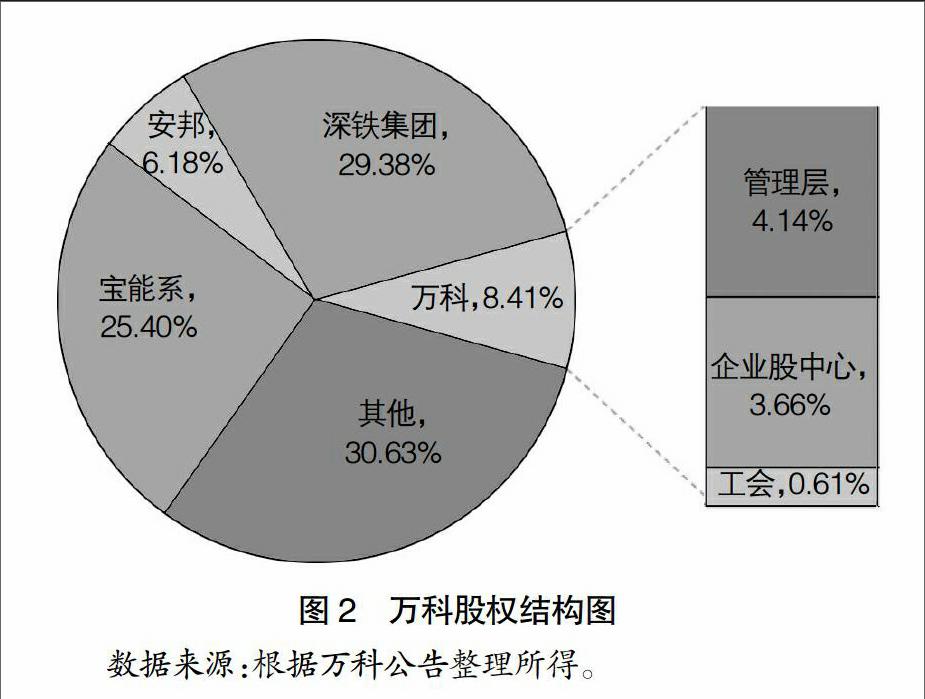

在上述案例中,如果萬科采用雙重股權結構,王石及其核心團隊掌握實際控制權,那么萬科就可以避免成為惡意收購的目標。但是,我國目前的市場環境與法律環境尚不成熟,推行雙重股權制度應當在建立健全各項法律制度的基礎上進行,這些制度包括信息披露制度與證券集體訴訟制度等。進而在借鑒發達國家成功經驗的同時,依據我國企業,尤其是創新創業企業發展現狀建立具有中國特色的雙重股權制度,放大其優勢,縮小其劣勢,使雙重股權制度的價值在我國發揮到最大化。最后在新三板市場進行部分試行,而后全面推廣,其具體內容將在下文詳細闡述,此處列示雙重股權制度的實施路徑,如圖3。

制定雙重股權制度首先要明確該制度的適用范圍,細化企業性質的審核程序。對于高度依賴人力及智力資本的個別特殊行業,如高科技、互聯網以及傳媒等領域適當放開雙重股權制度,對企業適用范圍的認定可參考2016年2月4日科技部、財政部及國家稅務總局聯合印發的《高新技術企業認定管理辦法》。同時,對于關系國家安全和國民經濟命脈的主要行業和關鍵領域,保持國家的絕對控制權至關重要,國有資產監督管理機構可以采用雙重股權制度維護企業控制權。

在進入機制上,應主要向首次公開發行的企業放開雙重股權制度,對現有股權結構改造的企業應實施個別申請、考查、批準的特殊程序。對于前者,由于新股發行時投資者可對事先公告的招股說明書中的條款進行判別與自主決策,最終選擇認購的股東對企業采用雙重股權結構持有認可態度。對于后者,由于對現已上市企業實施股權改造時,企業需要召集股東大會進行投票,而中小股東表決權較少,難以實施有效的反對,其利益則更易遭到侵害,因此,對于上市后變更股權結構的企業,首先應當提出行之有效的中小股東權益保護議案,提交相關監管部門進行督查與批準,方可變更股權制度。當然,混合所有制改革也可引入雙重股權制度,這對于提高企業管理水平及社會經濟活力具有較強的實用價值。

在內部制衡機制的設置上,雙重股權制度應當對公司治理予以重視,尤其關注企業組織結構是否完善、合理。當企業設置雙重股權制度后,創始人作為內部人將會獲得企業實際控制權,但由于權力與利益的不匹配,一旦內部人濫用職權,其經濟惡果將由企業外部投資者承擔。因而,要想設置雙重股權結構,企業必須提前完善組織結構,設置監事會和內部審計部門,并賦予他們更多的監督權限,同時相應提高董事會中獨立董事的比例,使其能夠充分代表內部股東之外的其他利益相關方,形成對內部人控制權的有效牽制與制衡。

強化強制信息披露制度,對信息披露的內容、時間、形式進一步規范。目前,我國《公司法》《證券法》以及相關法律法規已對企業提出強制信息披露要求,但對于雙重股權制度的企業,內部人控制加強可能導致信息透明度的降低,從而導致更嚴重的代理問題,使中小股東的利益受到侵害,因此,在雙重股權制度中應當設計更加詳實的信息披露細則,從而保證外部股東更及時、全面地獲取企業信息,做出自由決策。

建立定期審核及退出機制,加強對雙重股權制度企業的監督與管理力度。對于雙重股權制度企業的適用條件,監管機構應當進行定期審查,適用條件包括企業發展階段、創始人任職情況、企業組織結構、行業發展特性等,對于不滿足適用條件的企業應當及時退出,變更為“同股同權”結構。尤其是當企業創始團隊部分或全部成員更換及退出時,或者企業創始人對于全權代理企業事務能力不足時,監管機構應當監督企業將全部或部分高表決權股轉化為普通股。

針對我國當前的資本市場條件,認為將雙重股權制度推向市場前,除了應當建立上述五項具體制度外,監管部門還應提前、充分、有效地進行制度說明與市場引導,使廣大投資者對雙重股權制度有更深入、更全面的了解,避免盲目投資造成不必要的損失,并且在啟用雙重股權制度時應當考慮逐步放開,首先對擬于新三板掛牌的高科技創新創業企業進行試點,其原因在于新三板市場具有較高的投資門檻,投資者對風險的判別及承受能力普遍較強,同時,相比于其他層級的資本市場,新三板掛牌的企業規模通常更小,對資本市場的沖擊作用也相對有限。當然,隨著市場條件與法律環境的完善,其他反收購策略也應逐步引入我國。

五、結論

回顧萬科股權危機的過程不難發現,該事件的實質是金融資本與實業企業家之間的控制權爭奪。中國作為超級大國,推動經濟長期增長必須著眼于發展實業,因而,保障企業穩定發展是促進我國經濟發展的一項重要內容,其中,優化并健全反收購策略是為實業創業企業家穩定控制權提供保障的奠基性工作。本文通過分析萬科控制權危機發生的原因,指出我國現行反收購策略的不足與缺陷,最終提出了優化與健全反收購策略的路徑。

當然,制度的更新需要較長的準備期,在促進反收購政策改革的同時,企業應當采用合理的股權結構以抵御目前潛在的控制權危機,對于穩定控制權需求極高的企業或企業家,提高自身持股比例是目前最直接、有效的方法,同時可以通過簽署一致行動協議、進行交叉持股或引入戰略投資者的方法達到維護控制權的目的。對一國法律制度進行變革需要斟酌的內容仍有很多,此文僅能涵蓋部分內容,以期拋磚引玉,對于企業控制權的穩定仍然有待理論界與實務界予以更多關注。●

【參考文獻】

[1] 賀小剛,沈瑜.創業型企業的成長:基于企業家團隊資本的實證研究[J].管理世界,2008(1):82-95,114.

[2] GOMPERS P,ISHII J,METRICKA. Corporate governance and equity prices[J]. The quarterly journal of economics,2003,118(1): 107-156.

[3] 王建文.我國公司章程反收購條款:制度空間與適用方法[J].法學評論,2007(2):135-140.

[4] 陳玉罡,石芳.反收購條款、并購概率與公司價值[J]. 會計研究,2014(2):34-40,94.

[5] RAJAN R G,ZINGALESL. Power in a Theory of the Firm[J].The Quarterly Journal of Economics,1998,113(2):387-432.

[6] AGHION P,TIROLE J. Formal and real authority in organizations[J].Journal of political economy,1997,105(1):1-29.

[7] 朱國泓,杜興強.控制權的來源與本質:拓展、融合及深化[J].會計研究,2010(5):54-61,96.