間接網絡對創造力的影響:組織學習的調節作用

郭婧洲, 趙 潔

(1. 上海交通大學 安泰經濟與管理學院, 上海 200030;2. 西安電子科技大學 經濟與管理學院, 西安 710126)

間接網絡對創造力的影響:組織學習的調節作用

郭婧洲1, 趙 潔2

(1. 上海交通大學 安泰經濟與管理學院, 上海 200030;2. 西安電子科技大學 經濟與管理學院, 西安 710126)

以社會網絡理論為基礎,研究了員工的間接社會網絡結構,即間接網絡中心度和間接網絡結構洞對員工創造力的作用,同時檢驗了員工的探索式和利用式學習對該關系的調節作用。通過對201份來自制造業企業的調查問卷進行假設檢驗,結果表明,員工的間接網絡中心度正向影響員工的創造力,而間接網絡結構洞對創造力有負向影響。另外,員工的探索式學習正向調節間接網絡結構洞與員工創造力之間的關系,利用式學習正向調節間接網絡中心度與員工創造力的關系。

員工創造力; 間接社會網絡; 中心度; 結構洞; 組織學習

隨著經濟全球化的發展,企業面臨日益激烈的市場競爭,員工的創造力成為提高企業競爭力和績效的重要因素,是企業創新和生存的基礎[1-2]。員工所嵌入的社會環境是創造力發生的土壤,對創造力非常重要[3]。員工通過與其他同事構成的社會網絡來獲取觀點和信息,進而產生創造性的想法[4-6]。因此,研究社會網絡對個人創造力的影響日益受到學術界的關注。

長期以來,思想的共享被認為不僅僅取決于個人交換建議的直接關系,而且受個人所嵌入的更廣泛的網絡的影響[7-8]。由于信息可以通過社會網絡自由地流動,因此,分析社會網絡對個人創造力的影響不但要考慮個人的直接網絡關系,即員工直接交流的社會網絡,而且要考慮個人的間接網絡關系,即員工直接聯系人的社會網絡,因為一些員工沒有直接交流的人的信息可以通過直接聯系的人傳遞過來[7-8],影響員工的創造力。然而,現有研究主要關注員工的直接社會網絡如何影響創造力,很少關注間接網絡的影響。例如,一些研究表明,網絡中心度高的員工通過與很多同事交流信息而產生更高的創造力[9-10],而員工利用結構洞可以獲得更多異質性信息,促進創造力[6,4,11]。

近期,有研究開始關注間接社會網絡對個人創造力的影響。Hirst等[7]提出員工直接聯系人的網絡非冗余度越高,可獲得的異質性知識越多,從而促進創造力。Venkataramani等[12]認為員工直接聯系的領導的中間中心度越高,越促進員工的突破性創造力。雖然這些研究關注到間接社會網絡對個人創造力的影響,但是相關研究依然相對匱乏,有待進一步探討。由于研究視角不同,間接網絡的結構屬性對個人創造力的影響可能與直接網絡有很大不同,本文認為現有研究存在以下3方面不足:① 中心度和結構洞是兩種非常重要的網絡結構屬性,發揮不同的作用,但是現有研究只關注一種間接網絡結構屬性對員工創造力的影響,鮮有研究同時關注兩種結構屬性,比較它們的不同影響。② 很少有研究探索其他團隊成員的中心度對個人創造力的影響,由于在工作中員工之間交流更頻繁,團隊成員扮演與領導不同的角色,接觸不同的信息,從而對員工的創造力產生不同的影響[12-13]。③ 現有研究很少關注員工的探索式和利用式學習對間接社會網絡和創造力關系的影響。盡管社會網絡為信息獲取提供了機會,但是能否有效吸收這些信息并轉化成創造力還取決于員工個人的學習能力[14]。March[15]將組織學習分為探索式學習和利用式學習兩種不同的類型。前者指組織成員突破現有標準和規范,不斷搜尋并試驗全新的知識,以此來提高組織效率;后者指組織成員挖掘、提煉和改進現有知識,不斷產生微小的改進和調整來提高組織效率[16-17]。兩類學習發揮不同的作用,會影響員工從社會網絡中獲取和利用信息。

基于以上問題,本文整合了社會網絡、組織學習和創造力方面的文獻,研究員工的間接社會網絡結構,以及員工的探索式學習和利用式學習對員工創造力的影響。本文的理論貢獻主要包括以下三個方面:首先,不同于以往研究,本文同時考慮了間接社會網絡的兩個結構屬性中心度和結構洞,比較兩者對員工創造力的不同影響,擴展了社會網絡與創造力關系的研究。其次,本文研究了其他成員的中心度對員工創造力的影響,豐富了間接社會網絡的研究。最后,文章將員工的探索式學習和利用式學習作為重要的情境因素,將個人的學習能力與其他成員的網絡結構屬性結合,研究其對員工創造力的影響,拓展了組織學習理論。

1 理論與假設

員工的創造力對組織的創新和有效性至關重要[18-19]。創造力指員工在工作中產生新穎的、實用的想法[20-21]。由于創造力的產生需要基于新的想法和不同的觀點,故個人的社會網絡影響個人獲取新鮮的和多樣化的信息,進而影響創造力想法的產生[22]。當前社會網絡的學者普遍認為,個人社會網絡的結構屬性(中心度和結構洞),對個人的創造力有重要影響[10,23-24]。

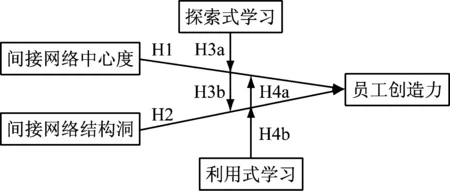

近期研究發現,由于信息可以通過社會網絡自由傳遞,影響員工創造力的不僅包括員工的直接社會網絡,還包括其間接社會網絡,即直接聯系人的社會網絡[7,25]。當員工的直接聯系人位于不同的網絡位置時,獲得的信息也會不同,從而與他們聯系對員工創造力的影響會有差異。雖然現有研究開始關注間接網絡對創造力的影響,但是研究僅限于領導的中心度或其他員工的非冗余度對員工創造力的影響[7,12],很少有研究同時關注其他員工的中心度和結構洞對員工創造力的影響,不同的間接網絡結構對創造力的作用尚不明確。為了解決該問題,本文同時考慮兩種間接網絡結構屬性,即間接網絡中心度和間接網絡結構洞,探索和比較兩者對員工創造力影響的差異。此外,本文還結合員工自身的探索式學習和利用式學習,研究兩種能力對員工從社會網絡中獲取和采納信息的不同影響,進而影響員工創造力想法的產生。以下將具體解釋各因素如何影響員工創造力。

1.1 間接社會網絡與員工創造力

網絡中心度是指員工與網絡中的其他成員的聯結程度[26-27]。當前的社會網絡研究認為,中心度高的員工與很多不同的成員交流信息和想法,從而可以獲得多樣化且有價值的信息[10,28-29],在網絡中具有較大的影響力[8,28],能夠充分了解和敏銳識別網絡中信息的重要性和新穎性,而且通過整合不同的信息使員工的思維更靈活開闊,有很多創新的想法,進而促進員工創造力的提高[10,29]。

員工與中心度高的其他成員聯系,有助于提高自己的創造力。首先,員工可以從中心度高的其他成員處獲得多樣化的信息,豐富和開拓自己的思維。由于中心度高的成員經常接觸不同的人,思維方式更多元化,與他們交流想法可以學習新的思考問題的方法,有助于產生創新的想法。其次,中心度高的成員整合了網絡中的多種信息,員工可以通過與中心度高的成員交流,快速了解團隊的現狀和目前存在的問題,進而為創新的思考提供重要方向,避免耗費大量時間整理分析網絡中的各種信息,有更多時間投入創造性的思考中,促進創造力的提高。第三,中心度高的成員在團隊中有較高的聲望,他們的想法和信息會受到很多關注,被很多人所了解,而且這些信息更準確可信,因此,員工從中心度高的成員處獲得的信息更容易理解和吸收,應用到自己的創造性想法中,提高自己的創造力。根據以上論述,本文提出如下假設:

H1 間接網絡中心度與員工的創造力呈正相關關系。

網絡結構洞是指員工所聯系的其他兩個員工之間相互不聯系的網絡位置[30]。現有社會網絡的研究發現,位于結構洞位置的員工可以獲得新穎的、異質性的信息[4,6-7],他們不但具有信息和視野上的優勢,而且還能作為中間點控制信息的傳遞[4]。通過整合各種異質性的信息,結構洞位置的人更容易產生創新的想法。所以,相關研究證明結構洞對創造力具有正向的影響[23-24]。

與自己位于結構洞位置不同,和結構洞位置的其他成員聯系是否有利于員工自己的創造力,現有研究還有待探討。雖然間接網絡結構洞有潛在的好處,例如,結構洞位置的成員會對獲取的異質性信息整理分析,為員工提供不同領域、多樣化的信息。然而實際上,員工與結構洞位置的成員分享信息的過程中存在一些障礙,減少員工獲取信息的有效性,從而不利于員工的創造力。首先,位于結構洞位置的其他成員可能會利用信息優勢而實施機會主義行為,不給員工提供有幫助或有價值的信息,因為一旦把有價值的信息與他人分享,會給自己帶來競爭,自己的位置優勢會受到威脅。因此,結構洞位置的其他成員給員工提供的信息可能不完整,或者避免將相互不聯系的員工建立聯系,從而維持自己在網絡中的價值和地位。第二,即使沒有實施機會主義行為,結構洞位置的成員在與員工傳遞信息時可能存在內容上的偏差,導致信息無法準確有效地傳給員工,尤其是在結構洞位置的成員對所傳遞的信息和知識了解不深入的情況下,容易在傳遞過程中引入誤差,抑制了信息的有效分享。第三,由于時間和精力的限制,結構洞越多的成員成為很多互不聯系的員工的信息樞紐,從而與每個人交流的時間相對較少。然而由于信息可能涉及不同的領域,異質性程度高,不容易理解,有限的時間可能導致結構洞位置的成員與其他員工無法充分交流,使員工無法深入理解信息的內容,進而導致對創造力有幫助的異質性高的信息無法被有效吸收或應用。基于以上分析,員工可能無法準確有效地從結構洞位置的其他成員處獲得對自己有利的異質性知識,長此以往會導致員工對他們失去信任而不愿采納他們提供的信息,而缺乏異質性信息會限制員工的創造力。因此,根據以上論述,本文提出如下假設:

H2 間接網絡結構洞與員工的創造力呈負相關關系。

1.2 組織學習的調節作用

組織學習是指組織不斷地尋求知識、優化體系、改善自身行為,從而維持可持續競爭優勢的過程[31-32]。組織學習是一種確保網絡高效率的重要機制[33],可以影響員工對新知識的吸收程度。March[15]將組織學習從學習策略角度分為探索式學習和利用式學習。其中,探索式學習指組織成員突破現有標準和規范,不斷搜尋并試驗全新的知識,以此來提高組織效率[16-17]。這種學習行為具有“探索、變化、發現、試驗、創新、承擔風險、應變”等特征[15,34]。利用式學習指組織成員挖掘、提煉和改進現有知識,不斷產生微小的改進和調整來提高和拓展現有能力和技術[16-17]。該學習行為的特征包括“提煉、篩選、實施、效率、生產、選擇、執行”等[15,34]。 Levinthal等[35]進一步提煉這兩個概念,認為探索式學習是發展新的知識或替代已存在的內容,而利用式學習是對舊知識的集中討論、提煉以及再利用的增值學習。前者強調追求和獲取新的知識,后者側重深度開發和利用現有知識[36]。因此,兩種學習方式的特征不同,在知識獲取、學習方式和風險特征等方面存在很大的差異[32], 分別從不同的方面促進員工創造性想法的產生[16]。員工具有不同的學習能力,可能會從間接網絡中獲取或采納不同的信息,對員工創造力產生不同的影響。但是現有研究很少關注員工的探索式學習和利用式學習對間接社會網絡和創造力關系的影響。下文將具體解釋兩種學習如何影響間接網絡與創造力的關系。

中心度高的成員擁有很多信息渠道,可以獲得大量多元化的信息。與中心度高的成員聯系時,如果員工自身具有較強的探索式學習能力,那么他更可能從中心度高的成員獲得更多新知識、新創意和新思想,對新知識的吸收能力更強、存量更大,為員工創造性想法的產生提供了基礎[34]。同時,由于探索式學習能力強的員工會突破企業傳統的慣例,敢于學習或嘗試一些新的方法或想法,所以員工在吸收或實踐從中心度高的成員處獲取的新知識時,能從中受到啟發,產生更多創新的想法。此外,與中心度高的成員交流可以掌握網絡信息的新動態,探索式學習能力強的員工通過積極開展實驗、探尋、冒險等活動,結合新動態不斷發現更多新的創新機會,有利于員工更有效地產生創新的想法。根據以上論述,本文提出如下假設:

H3a 員工的探索式學習正向調節員工的間接網絡中心度和員工創造力之間的關系。

位于結構洞位置的成員能夠獲取異質性的信息并控制信息流。員工與結構洞位置的成員聯系時,由于獲得的信息可能跨不同領域而難以理解,而且由于信息傳遞過程中的偏差,獲得的內容可能不全面,在這種情況下,員工能否有效利用這些信息取決于自身的探索式學習能力。當員工具有較強的探索式學習能力時,由于自身積累的知識內容更寬泛和豐富,所以更容易理解從結構洞位置成員處獲得的其他領域的異質性知識,從而將這些知識更好地融入創造性的想法中。另一方面,由于探索式學習強的員工喜歡嘗試打破傳統的新觀點和方法,即使他們獲得的信息不完整或不準確,通過不斷試驗探索和總結,員工可以通過實踐和學習,對這些知識有更準確全面的理解和認識,減少信息誤差對創造力帶來的負面影響,促進員工有效地進行創造性的思考。根據以上論述,本文提出如下假設:

H3b 員工的探索式學習正向調節員工的間接網絡結構洞和員工創造力之間的關系。

員工與中心度高的成員交流,可以獲得豐富的多樣化信息。如果員工具有較強的利用式學習能力,可以將獲得的知識轉化吸收變為自己的既有知識,并對這些知識深化、提煉、開發和利用,拓展現有的知識資源,為創新的想法提供基礎[34]。而且,由于中心度高的成員了解網絡的信息動態,在團隊中具有較高的影響力,利用式學習能力強的員工與這些成員聯系,可以根據新的動態信息尋找機會,快速匹配和挖掘既有的知識資源進行有效的創造性的思考,并且與中心度高的成員聯系可以在團隊中獲得較高的影響力,因此基于現有知識產生的創新想法更容易被其他成員理解和接受。根據以上論述,本文提出如下假設:

H4a 員工的利用式學習正向調節員工的間接網絡中心度和員工創造力之間的關系。

由于員工從結構洞位置的成員處獲取的信息可能不全面或者難以理解,在這種情況下,員工自身的利用式學習能力對其創造力的影響至關重要。利用式學習能力強的員工通過更好地深化和提煉現有的知識和技術,轉化和延伸已有知識的應用性[37],從而創造出一種新的方法去擴展和使用現有的知識資產,推動創造性想法的產生。而且,由于員工對現有知識深入了解,積累了豐富的實踐經驗,所以在此基礎上的創新更穩定、風險較低,產生的創造性想法能有效實施,從而更好地提高自己的創新績效[38]。另外,員工通過利用式學習的經驗積累,可以導致自我強化效應產生的效率提升,當面臨環境變化時會顯示出更強的判斷力和敏銳性,以更快的速度挖掘相關的既有知識資源,產生更多有效的創造性想法[39]。根據以上論述,本文提出如下假設:

H4b 員工的利用式學習正向調節員工的間接網絡結構洞和員工創造力之間的關系。

綜上所述,理論模型如圖1所示。

圖1 理論模型

2 研究方法

2.1 研究樣本

本研究的數據是采用問卷調查的方法獲得,主要以我國西部一個省份的17家制造業企業作為調查對象。本次調研從2013年7月開始,到2013年12月底結束,共向17家企業發放了226份調查問卷。調研過程中,請研發人員填寫個人的統計信息、與團隊中其他成員的聯系情況,以及探索式學習和利用式學習情況。另外,還請每個團隊的領導評價團隊成員的創造力。根據問卷填寫的完整情況,本次調研實際回收有效問卷201份,問卷的回收率為88.94%。其中,男性占60.70%;員工平均年齡為30.37歲;員工的平均團隊工作年限為3.88年;在教育程度上,本科及以上的學歷占62.69%;平均的團隊規模為6人。

2.2 變量測量

本研究基于國際主流期刊的論文設計研究量表,因為原始量表是英文表述,為了保證調研問卷各測量項內容的準確性,本研究采用了回譯法[40]。除了特別說明的變量,本研究所有變量的測量都采用Likert-5點量表,從1“完全不同意”到5“完全同意”。

2.2.1 因變量 員工創造力:本研究采用Baer[41]的創造力量表。具體3個題項為:① 該員工能提出變革性的新觀點;② 該員工能提出讓現有產品和服務相關的知識廢棄淘汰的新觀點;③ 該員工能提出突破性的新觀點,而不是對現有產品和服務的微小改進。

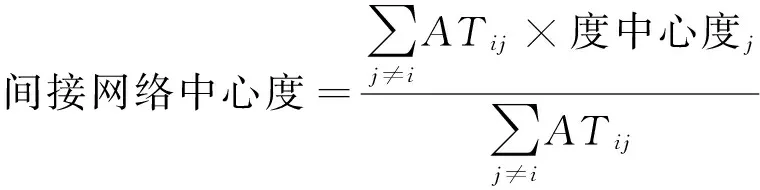

2.2.2 自變量 間接網絡中心度:本研究采用與員工聯系的其他成員的平均中心度測量間接網絡中心度。其中,本文的中心度采用應用較廣泛的度中心度來測量[27]。度中心度是指和員工直接聯系的其他人的數量[27,42]。為了收集網絡數據,在每個團隊都列出所有團隊成員的名字,然后請員工判斷團隊中哪些成員經常在工作中給他/她提建議或交流工作相關的想法。如果有交流就填1,否則就填0,然后把結果轉化成關系矩陣,并計算每個員工的度中心度。最后,計算員工所聯系的其他團隊成員的平均度中心度,計算公式如下:

(1)

式中,j表示團隊中與i有交流的人。如果i認為j經常與他交流工作相關的想法或提建議,那么ATij=1, 否則為0。度中心度j表示j的度中心度。

間接網絡結構洞:本文采用與員工聯系的其他成員的平均結構洞來測量間接網絡結構洞,其中結構洞是參照Burt[30]提出的限制指數計算,具體的計算公式如下:

(2)

式中,cij為i與j之間的限制指數;j表示與員工i相連的所有其他成員;q為除了i和j之外的每個第三方成員。pij表示員工i投入到j的關系所占的比例;piq表示員工i投入到q的關系所占的比例;pqj表示員工q投入到j的關系所占的比例。加總所有聯系人j的限制指數∑jcij即得到i的網絡限制指數,該指數越小,表示結構洞數量越多。為了便于理解,用“1-限制指數”代表結構洞的數量。與間接網絡中心度相似,本文通過計算員工聯系的其他成員的平均結構洞作為間接網絡結構洞。

組織學習:本文參考Mom等[43]的量表,測量員工的探索式學習和利用式學習。其中,員工的探索式學習用6個題項測量,具體題項例如“我非常關注尋求全新的產品或服務”“我非常關注產生創造性的新想法或新觀點”“我經常參加創新的研究活動”等。員工的利用式學習也用6個題項測量,具體包括“我經常研究現有產品或服務的效率改進”“我更關注現有技術的完善”“我更關注利用現有知識完成工作”等。該測量的值越高,說明員工的探索式或利用式學習能力越強。

2.2.3 控制變量 本文根據以往相關研究控制了一些可能影響結果的變量。控制變量具體包括員工的性別、年齡、團隊工作年限和教育程度。

3 分析結果

3.1 信度和效度檢驗

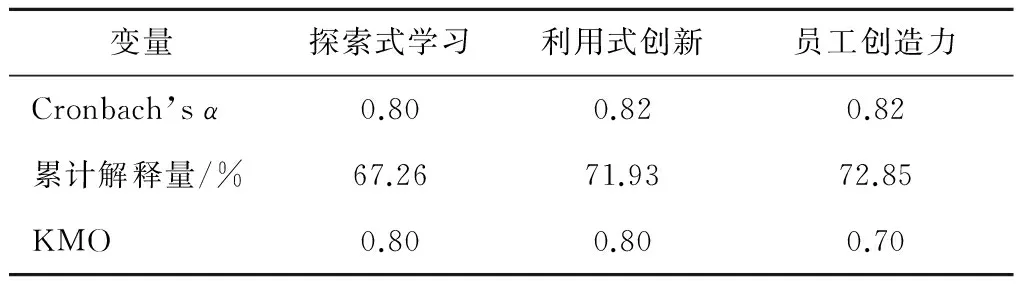

本文運用SPSS17.0進行數據分析,檢驗變量的信度采用Cronbach’sα系數,結果如表1所示,探索式學習、利用式學習和創造力的Cronbach’sα值分別為0.797、0.817和0.818,均大于0.7,說明變量具有較好的信度。此外,變量還具有較好的效度。各變量的累計解釋量都大于效度分析的判定值50%,說明效度水平較好。

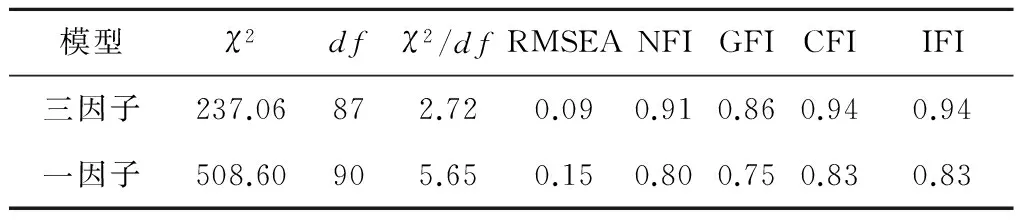

表1 信度、效度檢驗

由表1還可知,變量的KMO值均不低于0.70;對Bartlett球形檢驗發現各變量的值均在0.001水平上顯著,說明適合進行因子分析。本研究采用LISREL 8.30軟件對員工的創造力、探索式學習和利用式學習進行驗證性因子分析,結果如表2所示,三因子模型擬合度較好(χ2= 237.06,p=0.00;χ2/df=2.72; NFI=0.91; GFI=0.86; CFI=0.94; IFI=0.94; RMSEA=0.09),而且所有變量的測量項都在相應的測量變量上顯著地加載(t值均大于2),說明測量模型對數據擬合較好,即變量的聚合效度較好。同時,三因子模型擬合度顯著好于一因子模型擬合度,說明變量的區分效度較好。綜上所述,本研究的量表具有較好的信度和效度。

表2 驗證性因子分析

3.2 描述統計和相關性分析

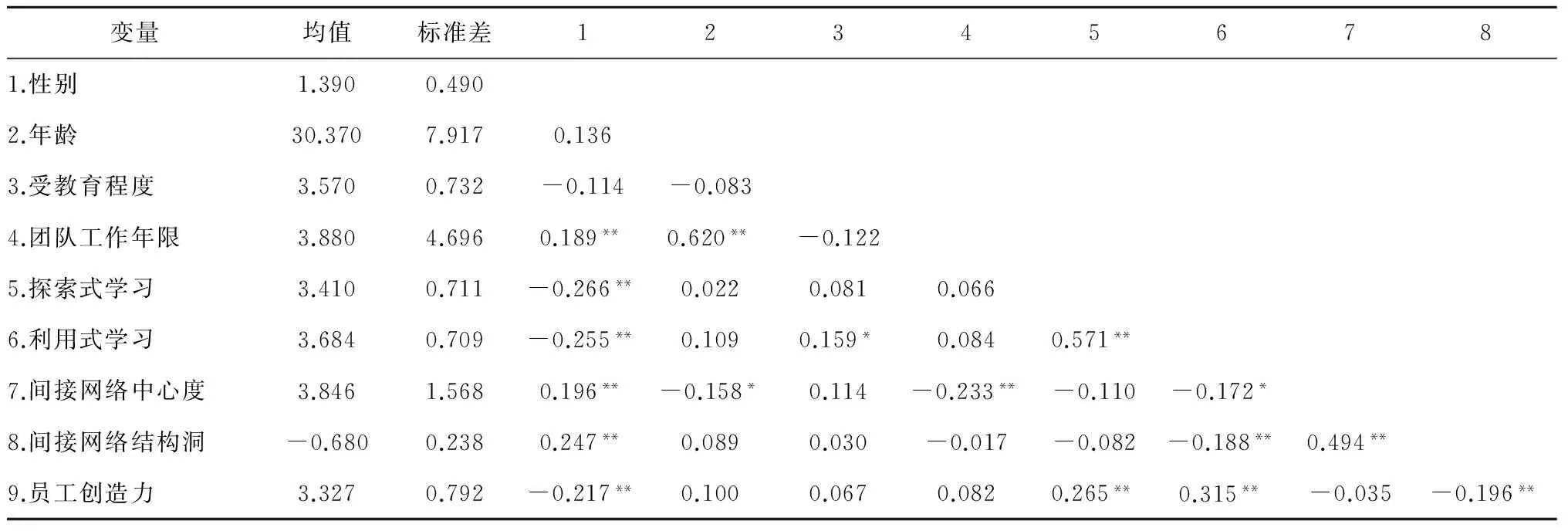

表3列示了所有研究變量的均值、標準差以及變量間的Pearson相關系數與顯著性。相關結果表明,間接網絡結構洞、探索式學習、利用式學習與員工的創造力均顯著相關,相關系數的顯著性都在p<0.01的水平上。

表3 變量描述性統計和相關系數

注:N=201;*p< 0.05,**p< 0.01,***p< 0.001

3.3 假設檢驗

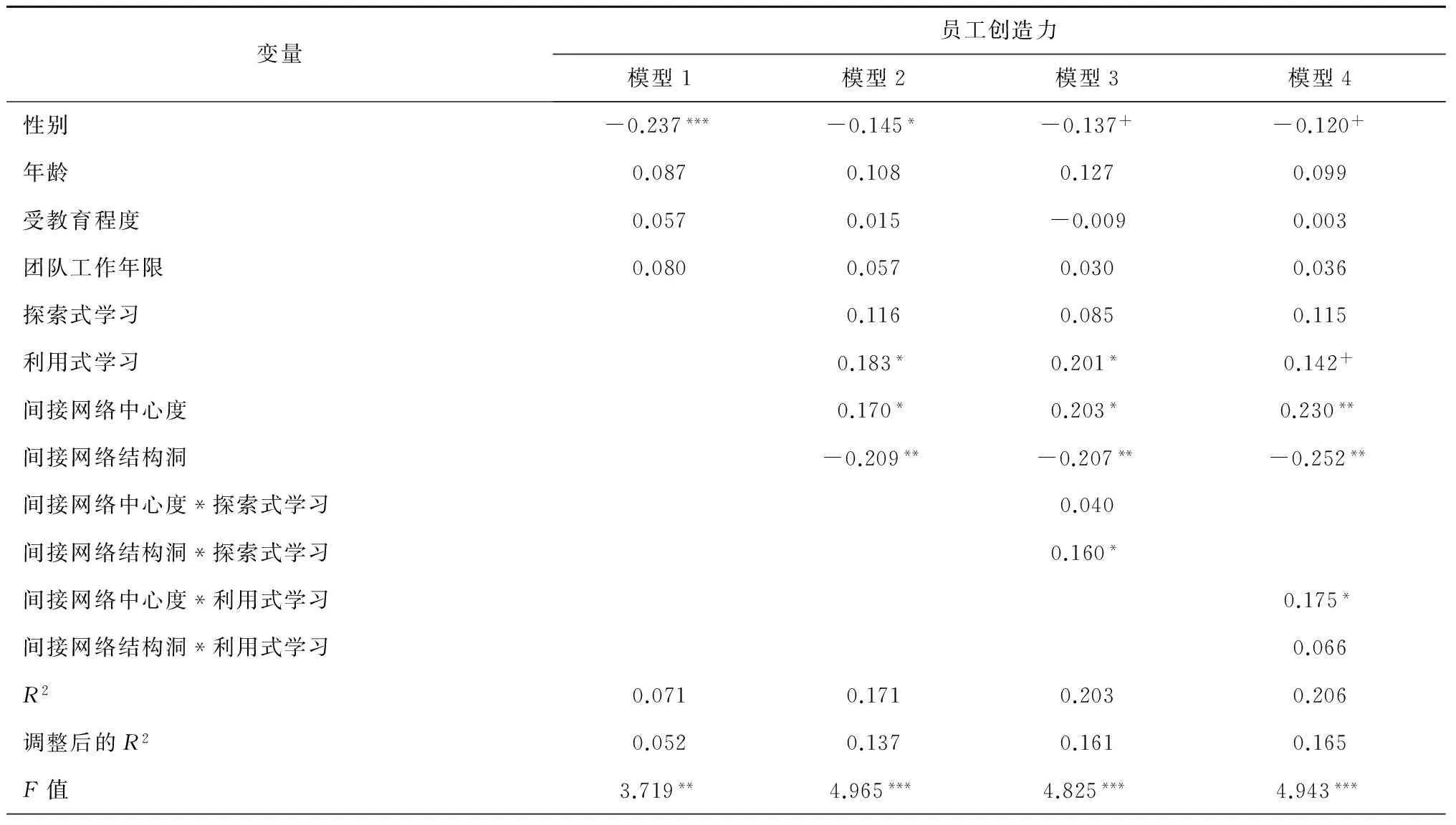

運用SPSS17.0軟件對假設進行多元回歸分析。表4匯報了回歸結果。其中,模型1只包括控制變量;模型2加入了主效應間接網絡中心度和間接網絡結構洞,以及調節變量探索式學習和利用式學習;模型3和4分別加入了自變量與調節變量的交互項,其中,為了減少可能存在的多重共線性問題[44],研究對所有交互項的變量都進行了中心化處理。

表4 間接社會網絡對員工創造力的回歸結果

注:N=201;+p< 0.1,*p< 0.05,**p<0.01,***p< 0.001

本研究的假設1認為,間接網絡中心度與員工的創造力正相關。根據表4中的模型2,間接網絡中心度的β系數為正且具有統計顯著性(β=0.170,p<0.05),故數據結果支持假設1。假設2提出,間接網絡結構洞與員工的創造力負相關。模型2的數據結果為負向顯著(β=-0.209,p<0.01),驗證了假設2。假設3a預期員工的探索式學習會正向調節間接網絡中心度與員工創造力的關系;而假設3b認為員工的探索式學習會正向調節間接網絡結構洞與員工創造力的關系。由模型3的結果可知,假設3b得到了支持(β=0.160,p<0.05),而假設3a未得到驗證(β=0.040, n.s.)。假設4a提出員工的利用式學習會正向調節間接網絡中心度與員工創造力的關系;而假設4b認為員工的利用式學習會正向調節間接網絡結構洞與員工創造力的關系。模型4的結果顯示,假設4a得到了證明(β=0.175,p<0.05),而假設4b未得到支持(β=0.066, n.s.)。

4 研究結論與啟示

4.1 研究結論

本文整合了社會網絡理論、組織學習和創造力理論,從社會網絡的視角研究社會網絡結構和組織學習對員工創造力的影響。與以往大多數研究不同,本文將關注點從直接社會網絡擴展到間接社會網絡,探討員工直接聯系人的網絡結構對自己創造力的影響,并且進一步研究員工的組織學習對該關系的調節作用。具體來說,本文通過研究員工的兩種網絡結構屬性,即間接網絡中心度和間接網絡結構洞對員工創造力的影響,揭示了間接網絡結構屬性對個人創造力的重要作用;同時,研究還證明員工的探索式學習和利用式學習會促進間接網絡結構對員工創造力產生影響。

本文得出的研究結論和理論貢獻主要包括兩個方面。首先,研究證明間接網絡中心度對員工的創造力有顯著的正向作用,而間接網絡結構洞對創造力有顯著的負向作用。通過同時驗證兩種間接網絡結構屬性,證明不同的間接社會網絡結構對員工的創造力作用不同,豐富了間接網絡結構屬性對創造力影響的研究,進一步擴展了社會網絡與創造力關系的研究,有助于學者更全面地了解其他成員的中心度和結構洞對員工創造力的影響。其次,研究結果表明,員工的探索式學習正向調節間接網絡結構洞與創造力之間的關系,而利用式學習正向調節間接網絡中心度與創造力之間的關系。本文通過將員工的探索式學習和利用式學習作為調節變量,將員工的個人屬性與其他成員的網絡結構屬性結合,研究兩者的交互作用對員工創造力的影響,為進一步探索情境因素對間接網絡與創造力之間關系的影響提供了一個新的視角。

4.2 實踐意義

本文研究了員工的間接網絡結構和組織學習對員工創造力的影響,旨在為企業管理提供指導性的建議。首先,根據本文的研究結果,員工聯系的其他成員的中心度越高,員工的創造力越高,而員工聯系的其他成員的結構洞越高,員工的創造力則越低。因此,員工在管理網絡關系時,應充分利用間接網絡結構的優勢,例如可以與中心度高的人交流來擴大信息的攝取范圍。同時,員工還應注意間接網絡結構可能帶來的負面影響,例如與結構洞位置的成員建立聯系時,要重視該成員對自己的不利影響,特別是與結構洞多的成員交流時,要注意信息獲取的準確性和完整性,加強深入交流以促進自己對異質性知識的理解,從而有效提高創造力。此外,管理者應鼓勵員工之間相互多交流想法,積極學習新知識并溝通新想法,促進員工之間信息的有效傳遞和吸收,加強團隊的活力。另外,企業應注重提升員工的探索式學習和利用式學習能力,鼓勵員工不斷學習和探索新知識,積極深入挖掘現有知識,營造有利于員工創新的環境,讓員工敢于提出并實踐創新的想法或方法,提高自己的創造力。

4.3 局限性與未來展望

本研究提出一些對企業管理有意義的結論,但研究還存在一定的局限性。首先,本文的樣本主要來自制造業企業,研究結果的普適性受到一定的限制。未來的研究可以進一步擴大樣本量和研究對象的范圍,檢驗其他行業的企業,并結合案例分析完善現有研究。其次,本研究只考慮了員工的組織學習作為調節變量,而沒有考慮其他潛在的員工個人屬性作為調節變量。今后的研究可以考慮其他員工的個人屬性,研究它們與網絡結構的交互作用對員工創造力的影響。最后,本研究只檢驗了社會網絡的結構屬性,沒有考慮其他的網絡屬性,例如網絡密度、網絡集中度等。因此,未來研究可以探索其他的網絡屬性對員工創造力的影響。

[1] GONG Y,HUANG J C,FARH J L. Employee learning orientation,transformational leadership,and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy[J]. Academy of Management Journal, 2009,52(4):765-778.

[2] SHIN S J,ZHOU J. Transformational leadership,conservation,and creativity: evidence from Korea[J]. Academy of Management Journal, 2003,46(6):703-714.

[3] 張華, 丁琳. 團隊網絡對員工創造力的影響機制研究[J]. 科技與經濟, 2014(3):71-75.

[4] BURT R S. Structural holes and good ideas[J]. American Journal of Sociology, 2004,110(2):349-399.

[5] FLEMING L, MINGO S, CHEN D. Collaborative brokerage, generative creativity, and creative success[J]. Administrative Science Quarterly, 2007,52(3):443-475.

[6] ZHOU J, SHIN S J, BRASS D J, et al. Social networks, personal values, and creativity: evidence for curvilinear and interaction effects[J]. Journal of Applied Psychology, 2009,94(6):1544-1552.

[7] HIRST G, VAN K D, ZHOU J, et al. Heard it through the grapevine: indirect networks and employee creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2015,100(2):567-574.

[8] BRASS D J. Being in the right place: a structural analysis of individual influence in an organization[J]. Administrative Science Quarterly, 1984,29(4): 518-539.

[9] CATTANI G, FERRIANI S. A core/periphery perspective on individual creative performance: social networks and cinematic achievements in the Hollywood film industry[J]. Organization Science, 2008,19(6):824-844.

[10] PERRY S J E. Social yet creative: the role of social relationships in facilitating individual creativity[J]. Academy of Management Journal, 2006,49(1):85-101.

[11] PERRY S J E. Social network ties beyond nonredundancy: an experimental investigation of the effect of knowledge content and tie strength on creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2014,99(5):831-846.

[12] VENKATARAMANI V, RICHTER A W, CLARKE R. Creative benefits from well-connected leaders: leader social network ties as facilitators of employee radical creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2014,99(5):966-975.

[13] OH H, LABIANCA G, CHUNG M H. A multilevel model of group social capital[J]. Academy of Management Review, 2006,31(3):569-582.

[14] 馬鴻佳, 侯美玲, 宋春華. 社會網絡、知識分享意愿與個人創新行為:組織二元學習的調節效應研究[J]. 南方經濟, 2015, 33(6):100-113.

[15] MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science,1991,2(1):71-87.

[16] 彭正龍, 何培旭. 企業戰略導向的權變選擇及差別績效效應:探索性/利用性學習的中介作用和產業類型的調節作用[J]. 管理評論, 2015, 27(5):121.

[17] 徐蕾, 魏江, 石俊娜. 雙重社會資本、組織學習與突破式創新關系研究[J]. 科研管理, 2013, 34(5):39-47.

[18] AMABILE T M. Creativity in Context[M]. Boulder: Westview Press, 1996.

[19] NONAKA I. The knowledge-creating company[J]. Harvard Business Review, 1991(69):96-104.

[20] AMABILE T M.A model of creativity and innovation in organizations[C]∥ Staw B M,Cummings L L. Research in Organizational Behavior. Greenwich, CT: JAI Press, 1988:123-167.

[21] AMABILE T M, CONTI R, COON H,et al. Assessing the work environment for creativity[J].Academy of Management Journal,1996,39(5):1154-1184.

[22] RODAN S, GALUNIC C. More than network structure: how knowledge heterogeneity influences managerial performance and innovativeness[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(6):541-562.

[23] ARAL S, VAN A M. The diversity-bandwidth trade-off[J]. American Journal of Sociology, 2011, 117(1): 90-171.

[24] LINGO E L, O'MAHONY S. Nexus work: Brokerage on creative projects[J]. Administrative Science Quarterly, 2010,55(1):47-81.

[25] GALUNIC C, ERTUG G, GARGIULO M. The positive externalities of social capital:Benefiting from senior brokers[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(5): 1213-1231.

[26] FREEMAN L C. Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978,1(3): 215-239.

[27] SPARROWE R T, LIDEN R C, WAYNE S J, et al. Social networks and the performance of individuals and groups[J]. Academy of Management Journal, 2001,44(2): 316-325.

[28] SPARROWE R T, LIDEN R C. Two routes to influence: integrating leader-member exchange and social network perspectives[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(4): 505-535.

[29] PERRY S J E, SHALLEY C E. The social side of creativity: a static and dynamic social network perspective[J]. Academy of Management Review, 2003,28(1): 89-106.

[30] BURT R S. Structural Holes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press,1992.

[31] 陳國權.組織學習和學習型組織: 概念、能力模型、測量及對績效的影響[J]. 管理評論,2009,21(1): 107-116.

[32] 楊曦東.戰略導向、組織學習對產品創新的影響研究[J]. 管理評論,2010,22(4):47-55.

[33] 竇紅賓, 王正斌. 網絡結構對企業成長績效的影響研究——利用性學習、探索性學習的中介作用[J]. 南開管理評論, 2011, 14(3):15-25.

[34] 王永健, 謝衛紅, 藍海林. IT能力與戰略柔性:探索式學習與利用式學習的中介作用[J]. 經濟管理, 2012(11):64-73.

[35] LEVINTHAL D A, MARCH J G. The myopia of learning[J]. Strategic Management Journal, 1993, 14(S2):95-112.

[36] KANE G C, ALAVI M. Information technology and organizational learning: an investigation of exploration and exploitation processes[J]. Organization Science, 2007, 18(5):796-812.

[37] LICHTENTHALER U. Absorptive capacity, environmental turbulence, and the complementarity of organizational learning processes[J]. Academy of Management Journal, 2009, 56(6):1830-1830.

[38] 馬藍, 安立仁, 張宸璐. 合作經驗、雙元學習能力對合作創新績效的影響[J]. 中國科技論壇, 2016(3):42-48.

[39] 林春培, 余傳鵬, 吳東儒. 探索式學習與利用式學習對企業破壞性創新的影響研究[J]. 研究與發展管理, 2015, 27(6):19-28.

[40] BRISLIN R N. The wording and translation of research instrument[M] //Lonner W J, Berry J W. Field methods in cross cultural research. Beverly Hills, California: Sage Publications, 1986: 159-163.

[41] BAER M. Putting creativity to work: the implementation of creative ideas in organizations[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(5):1102-1119.

[42] 白景坤, 王健. 如何有效克服組織惰性?——基于雙元學習的案例研究[J]. 研究與發展管理, 2016, 28(4):61-71.

[43] MOM T J M, VAN D B F A J, VOLBERDA H W. Understanding variation in managers' ambidexterity: investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms[J]. Organization Science, 2009, 20(4):812-828.

[44] AIKEN L S,WEST S G.Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions[M]. Newbury Park,CA: Sage,1991.

The Effect of Indirect Social Networks on Employee Creativity: The Moderating Role of Organizational Learning

GUOJingzhou1,ZHAOJie2

(1. Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China; 2. School of Economics & Management, Xidian University, Xi’an 710126, China)

Based on social network theory, this study explores how the indirect network structures (the indirect network centrality and structural holes) of an employee influence his/her creativity, and how the employee’s explorative and exploitative learning moderate the effects. By using valid data collected from 201 employees in manufacturing enterprises, the results suggest that an employee’s indirect network centrality affects the employee creativity positively, but the indirect network structural holes influence the employee creativity negatively. Moreover, the employee’s explorative learning positively moderates the link between the indirect network structural holes and employee creativity, and the exploitative learning positively moderates the relationship between the indirect network centrality and employee creativity.

employee creativity; indirect social network; centrality; structural holes; organizational learning

2017-03-20

國家自然科學基金重點項目“企業研發網絡優化、技術創新能力演進及其相互促動機制的研究”(71132006);中央高校基本科研業務費專項資金資助項目(JB160613)

郭婧洲(1988-),女,河北衡水人,博士研究生,主要研究方向為社會網絡和創造力. E-mail:giz2588@163.com

1005-9679(2017)04-0016-09

F 270

A