北京高校羽毛球課中應用“以學生為中心”的教學理念研究

楊,朱一菲

(1.北京石油化工學院體育部,北京 102600;2.中國音樂學院附中,北京 100025)

實驗與調查

北京高校羽毛球課中應用“以學生為中心”的教學理念研究

(1.北京石油化工學院體育部,北京 102600;2.中國音樂學院附中,北京 100025)

本文采用實驗研究的方法,將“以學生為中心”的教學理念應用到高校羽毛球課的教學中,通過實驗班與對照班的比較得出:“以學生為中心”的教學理念在教學活動中把學生推向最顯著的主體地位,更遵從學生的生理和心理要求,給學生發現、探索、創造的空間,充分挖掘他們的潛能,使得學生在運動認知能力、學習收獲、社會適應性等方面獲得顯著的提高,并為高校體育課程的改革發展提供一些借鑒。

羽毛球;以學生為中心;運動認知能力

1 問題的提出

在“以學生為中心”的教育背景下,我們重新審視傳統羽毛球的教學現狀,基本是以技術學習為主,教師講授為主,按照分解—整體、示范—模仿—鞏固練習的方法進行,這對于培養天天練習的專業運動員來說,可以形成穩定良好的技術動作,但對于每周只有一次課的大學生來說,課時遠遠不夠,最后造成很多學生只能完成單項的技術考試,比賽水平不高,“滿懷希望而來,興味索然而去”成了羽毛球課的真實寫照。然而,對于每個選中羽毛球課的學生來說并不僅僅只是想學會幾樣技術,而是想快樂地參與到羽毛球運動當中,感受羽毛球運動的文化內涵、提高自己的運動素質以及為樹立終身體育意識奠定基礎,這是大學體育的真正意義所在。因此,高校羽毛球課亟待我們更新理念,大膽創新,從學生的角度去思考。

“以學生為中心”的教學理念起源于美國,由教育家和兒童心理學家杜威提出,這一觀念的提出是對傳統教學中“以教師為中心”的有力抨擊,反對課堂教學中的灌輸式、填鴨式教學,主張以學生為中心,尊重學生的生理和心理要求,發揮學生的主體地位,給學生發現、探索、創造的空間,充分挖掘他們的潛能,通過自主、探究、合作學習,培養具有創新精神及創新能力的人才。教師的作用更加重要,由講授者的角色向組織者與管理者的角色轉化,有效組織和調動學生參與學習,實現預期的教學目標。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

“以學生為中心”教學理念在北京高校羽毛球課中的運用。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻資料法 通過中國知網、中國期刊網等資料庫,查閱和收集大量國內外有關羽毛球教學和“以學生為中心”教學理念方面的文獻資料,為實驗提供堅實的理論依據。

2.2.2 專家訪談法 通過電話和走訪的形式,就有關“以學生為中心”教學理念在羽毛球教學中的可行性和教學設計等問題咨詢相關專家學者。

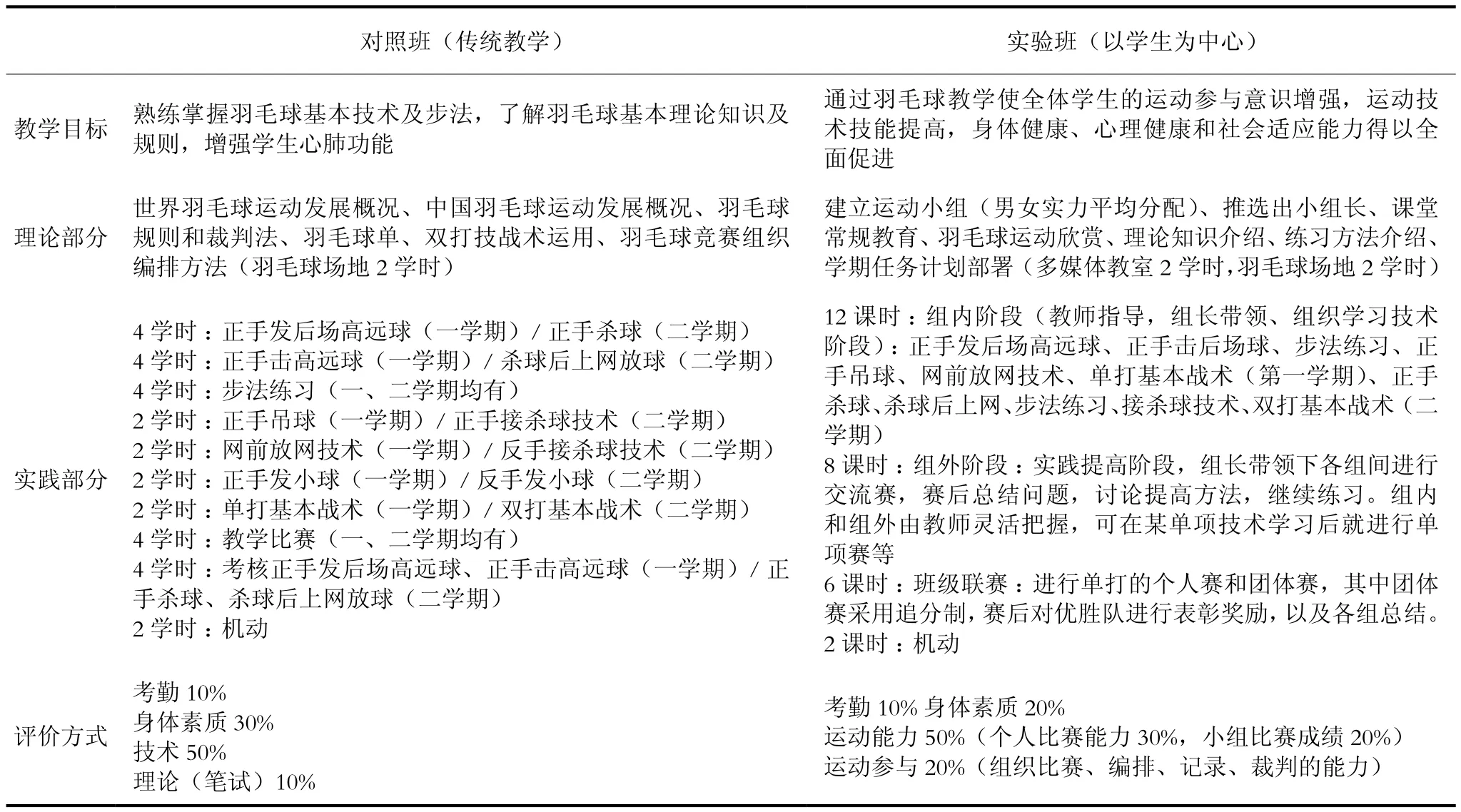

2.2.3 實驗法 實驗對象:本文隨機抽取2所北京高校2015級8個羽毛球選項課教學班,每所學校安排2個實驗班,2個對照班,其中實驗班96人,對照班96人,共192名學生(平均每班24人,4塊羽毛球場地)。實驗時間:學時數均為64學時(1學年)。實驗控制:每組實驗班和對照班均由同一名教師完成64學時的教學,實驗前對所有學生在身體素質和羽毛球技能方面進行初測,均達到T檢驗結果P>0.05,保證實驗結果的有效性。實驗班與對照班的課程設置見表1。

2.2.4 問卷調查法 針對實驗后學生在對羽毛球運動認知能力、學習收獲和社會適應性等方面,反復咨詢有關羽毛球教學方面的一線教師、專家,并做出修改,設計出《羽毛球選項課課后學生認知情況調查問卷》。對192名實驗對象在最后一次課發放并當堂收回,總共發放問卷192份,有效問卷回收192份,回收率為100%。

2.2.5 數理統計法 根據研究目的和內容,把問卷調查和實驗結果用SPSS 19.0統計軟件和Excrl 2007分別進行計算、統計和分析處理,最后制成論文所需的圖表。

2.2.6 邏輯分析法 通過對實驗和調查結果的統計,對不同現狀與事實運用分析、綜合、比較、歸納、演繹等邏輯方法,并結合多種學科理論對統計數據進行探討和概括,總結其中的規律。

3 結果與分析

3.1 實驗班與對照班技術考核平均分的統計結果

結果顯示,實驗班在正手發后場高遠球、正手擊高遠球、正手殺球、殺球后上網放球這四項技術考核中的得分明顯高于對照班。對照班學生大部分時間用于技術動作的學習,學習方法枯燥單一,缺少實戰,積極性不高,課下在沒有老師的帶領下也不會自己練習,考核的時候再加上緊張的因素更容易導致動作變形。實驗班的學生實戰較多,心理素質有了明顯的提高,而且因為小組互動的原因,很多同學課后在組長的帶領下還可以繼續交流練習,技術動作提高明顯。

表1 課程設置對照表

3.2 實驗班與對照班的教學比賽每場用時的統計結果

結果顯示,實驗班在單打(第一學期)和雙打(第二學期)比賽用時上都明顯優于對照班,說明實驗班的學生技術水平更相近,來回球多,比賽更精彩激烈。而對照班在教學中過多注重單項技術的學習,忽略了技術的整體性,各項技術的疊加不等于戰術進攻,所以學生不能夠將所學的技術很好地運用到比賽中,沒有戰術配合,回合少,缺乏精彩性。

3.3 羽毛球選項課課后學生學習收獲的統計結果單純的技術學習過于枯燥,脫離了運動本身的游戲性、趣味性,無法吸引學生的主動性和持久性。實驗班以小組為單位,教師在整個教學的過程中更注重引導、組織、管理。各組學生在組長的帶領下自主練習-鞏固-實戰-總結-提高,班級聯賽中學生們輪流扮演教練、裁判、運動員的身份,在實踐當中真正感受著羽毛球運動的文化、規則,收到了良好的效果。

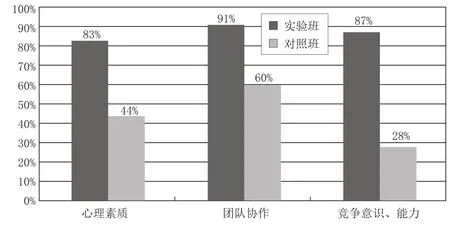

3.4 羽毛球選項課課后學生心理健康和社會適應性的統計結果

結果顯示,實驗班的學生學習收獲除羽毛球基本技術和身體素質外,在競賽規則、運動能力、喜歡程度、繼續參與這4項調查中的滿意度都明顯高于對照班。對照班的教學注重技術動作的學習,因此學生普遍對基本技術的掌握都很滿意,但是

圖1 學生心理健康和社會適應性的統計結果

由圖1可以看出,實驗班學生在心理健康和社會適應性方面明顯高于對照班。運動項目本身是通過競賽來鍛煉參與者社會適應性的,來體現自身的體育功能,這也是大學體育實現素質教育的重要途徑,是大學體育真正賦予學生的價值所在。

4 結論與建議

4.1 “以學生為中心”的教學理念應用于高校羽毛球課的教學,有利于學生對技術動作的掌握和運用。

4.2 “以學生為中心”的教學理念應用于高校羽毛球課的教學,有利于學生技戰術配合的掌握和運用。

4.3 “以學生為中心”的教學理念應用于高校羽毛球課的教學,不但有利于學生運動能力的提高,而且在培養和保持學生濃厚的學習興趣方面也有明顯的優勢,可以真正地使學生感受到羽毛球運動的魅力,為樹立終身體育奠定基礎。

4.4 “以學生為中心”的教學理念應用于高校羽毛球課的教學,可以更好地培養學生健康心理、競爭意識以及團隊協作能力,拓展學生的社會適應性,突出大學體育素質教育的特點。

4.5 “以學生為中心”的教學理念應用于高校羽毛球課的過程中,體育教師的把控是難點和重點,要根據學生的體育基礎對各個階段、各個小組以及比賽程度進行合理布控,尤其是組外階段(實踐提高階段)的比賽是有針對性的技術練習比賽,要區別于最后的班級聯賽。

[ 1 ] 樓曉冬.淺談“啟發式”體育教學模式及其運用[ J ].教育月刊,2008(4).

[ 2 ] 李華,吳云勇.互動式教學模式論析[ J ].沈陽師范大學學報,2008(3).

[ 3 ] 唐水明.研究性學習必須進入基礎學科課程教學[ J ].上海教學研究,2002(6):53-55.

[ 4 ] 劉云娜.大學生體育自主學習現狀的調查與實驗研究[ D ].上海:華東師范大學,2006.

[ 5 ] 雪鳴.試論“學生中心”體育課程的整體設計[ J ].體育科研,2008(7).

G847

A

1674-151X(2017)01-046-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.11.023

投稿日期:2017-05-01

楊璟(1978—),講師,本科。研究方向:體育教學訓練。