燒傷后體位擺放對后期功能康復的影響觀察

周賢良,夏正國,孔維昌,童紀文*,徐慶連

(1.安徽醫科大學第一附屬醫院燒傷科,安徽 合肥 230022;2.安徽醫科大學第四附屬醫院燒傷科,安徽 合肥 230022)

燒傷后體位擺放對后期功能康復的影響觀察

周賢良1,夏正國2,孔維昌1,童紀文1*,徐慶連1

(1.安徽醫科大學第一附屬醫院燒傷科,安徽 合肥 230022;2.安徽醫科大學第四附屬醫院燒傷科,安徽 合肥 230022)

目的 觀察正確、合適的體位擺放對燒傷患者后期功能康復的影響。方法 選取我科2015年6月~2016年6月40例有跨關節深Ⅱ°及以上,無神經、肌腱、骨骼損傷的燒傷患者,將其隨機分為兩組,各20例。在相同的治療下,觀察組在休克期后即實施正確、合適的體位擺放,對照組舒適體位。在兩組患者創面愈合后對后期的功能康復的影響進行觀察分析。結果 觀察組20例患者在燒傷早期通過正確、合理的體位擺放,在創面愈合后進行評定時,大關節如肘、膝、踝關節,通過簡單的功能鍛煉即可恢復基本的功能,小關節,如MP、PIP、DIP則能維持基本正常形態,為后期康復打下良好的基礎,對照組則功能較差,瘢痕有攣縮。結論 跨關節深Ⅱ°及以上燒傷后,住院及制動時間較長,易造成肌肉、肌腱及神經的萎縮和關節損傷[1],以及燒傷后瘢痕的攣縮可使關節畸形,對功能的恢復造成嚴重不良的影響。燒傷患者休息時,采用的體位多需要放松軀干,如內收、屈曲肢體,但受到此種體位的影響,加之瘢痕因素的存在,雖然提升肢體攣縮患者休息的舒適程度,卻也會提升肢體攣縮的發生幾率,而正確、合理的體位擺放,能有效地緩解神經、肌肉、肌腱的萎縮,對抗瘢痕造成的關節畸形,為患者后期康復,重新走入社會打下良好的基礎。

體位擺放;燒傷;功能康復;影響

患者燒傷后,特別是深Ⅱ°及以上燒傷大多會因創面、手術植皮等原因而持續制動導致肌肉、肌腱及神經的萎縮和關節損傷[1]。而長期的瘢痕攣縮又會影響到肌肉、骨骼、神經等組織的功能[2-3],對患者心理和生理上的影響嚴重。因此燒傷后早期就對患者實施真確、合適的體位擺放,能在一定程度上防止和緩解神經、肌肉、肌腱的萎縮,對抗瘢痕造成的關節畸形,為患者后期康復,從新走入社會打下良好的基礎。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年6月~2016年5月來我科住院治療的深Ⅱ°及以上傷患者40例作為研究對象,2015年6月~2015年11月收治的燒傷患者為對照組,2015年12月~2016年5月收治的燒傷患者為觀察組,各20例,入選標準:(1)符合深Ⅱ°及以上燒傷的診斷標準,燒傷后48 h內入住本科。(2)年齡16~60歲。排除標準:有認知精神障礙,有與燒傷無關的其他原發病。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 頭部燒傷

若患者伴有休克癥狀,要適當抬高患者的頭部與下肢,使體位形成“V”字形,下肢給予30°~45°抬高后,相當于自體輸血超過500 mL,可促進靜脈回流,并降低輸液時氣栓的發生風險;頭部給予15°~30°抬高后,有利于患者呼吸的順利開展,并促進體位性血管舒縮反射恢復正常,有益于增加腦部的血液供應,提高患者的的舒適程度,便于護理的開展。度過休克期后,若燒傷也存在于頭面部,要抬高頭部,30°左右即可,有助于消除頭面部的腫脹。頭抬高位需保持1周,之后改為平臥位。

1.2.2 頸部燒傷

燒傷部位為頸前時,去除枕頭,是患者頭部后仰,并保持,可將長枕頭放置在患者頸部,形成頭后仰位,避免攣縮現象出現在創面愈合過程中;若燒傷部位為頸后,枕頭適當調整,保證略微前屈頸部,預防頸攣縮;燒傷部位為頸兩側時,頸部要保持為中立位。

1.2.3 腋、肘、胸、背、胸壁及上臂燒傷

要充分外展上肢,避免創面粘連、瘢痕攣縮發生于上臂、腋部、側胸壁,不過燒傷部位為肘部時,而且燒傷上肢屈側或燒傷存在環形,要伸直肘關節。如果燒傷主要為伸側,通常需屈曲肘關節,保持在70°~90°,并保持前臂處于中立位。

1.2.4 手部燒傷

手部存在較多的小關節,活動強度大。患者燒傷后,受到疼痛影響,會屈曲腕關節及指間關節,并內收拇指。燒手背時,應將腕關節置于掌屈位;燒傷手掌或環形燒傷手掌時,腕關節應主要背屈;燒傷全手后,微微背屈肘關節,治療若需要包扎,利用紗布隔離開各個指蹼,避免粘連的發生,屈曲掌指關節,約為50°~70°,伸直指間關節,拇指擺放為外展對掌位并保持,必要時,利用夾板固定。

1.2.5 臀、會陰及下肢燒傷

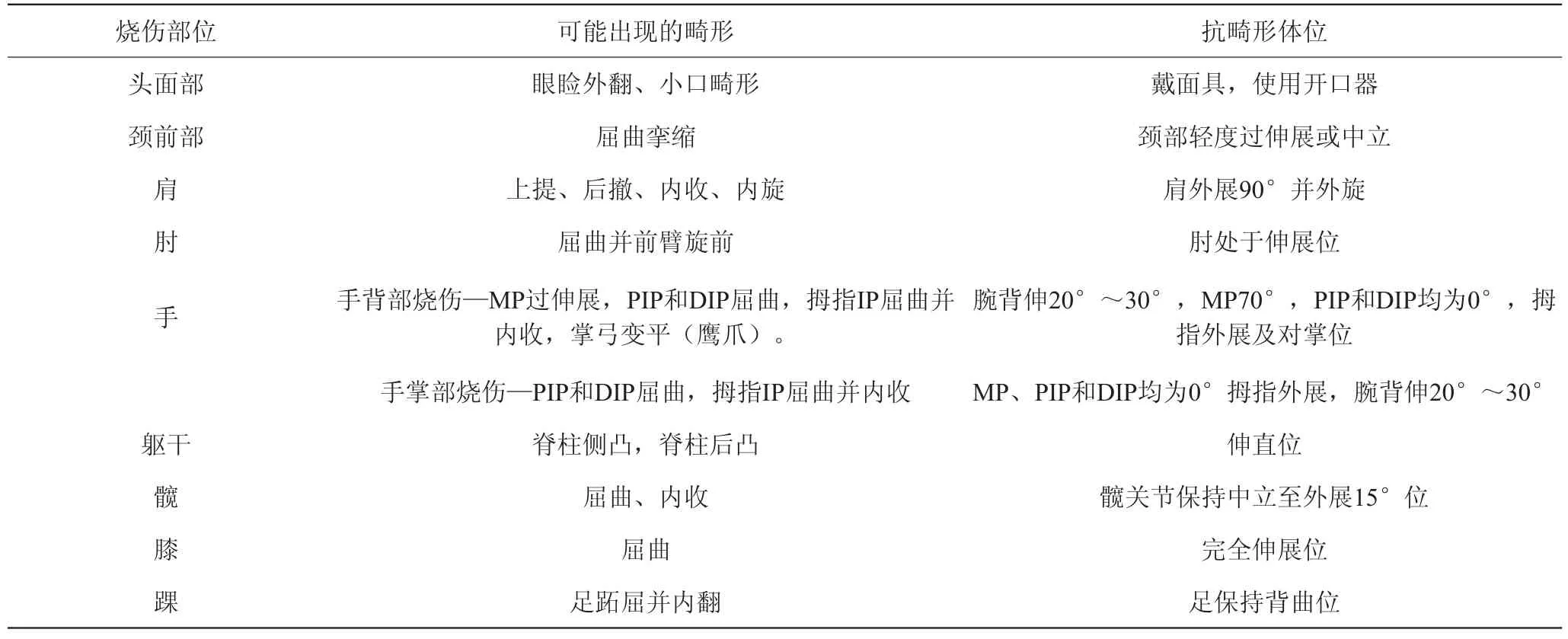

燒傷臀部及會陰部時,應伸直髖部并保持,充分外展雙下肢。燒傷下肢時,若僅燒傷前側,微屈膝部,10°~20°即可,或墊高膝關節后部,微屈膝部;若燒傷膝關節后,保持伸直體位,必要時,采用夾板固定;若燒傷小腿并伴有踝部,保證膝關節處于中立位,患者如果喪失控制能力,可將枕芯放置在床位,起支墊患者腳的作用,讓患者腳蹬支墊,盡量中立膝關節,預防縮短跟腱,避免形成足下垂,見表1。

1.2.6 體位變換

體位變換不僅在患者臥床期需要,對于伴有運動障礙的患者,坐位的體位變換也是不容忽視的。改變體位后,不僅有利于保持關節活動度,避免發生關節攣縮,還有利于降低壓瘡、呼吸道感染等并發癥的發生風險,促進周圍循環改善。不同的關節可在特定的體位下出現攣縮,了解各關節攣縮好發的體位有助于重點預防。各關節易出現攣縮的體位如下。

表1 抗攣縮畸形體位表[4]

肩關節 半脫位和內收、內旋。

肘關節 屈曲或伸展。

腕關節 掌屈、尺偏。

掌指關節 伸展。

髖關節 屈曲、外旋。

膝關節 屈曲或伸展。

踝關節 跖屈、內翻。

1.2.7 低溫塑形板的使用

為了對抗創面的收縮,正確體位的保持常常需要借助于支具[5]。支具是早期控制瘢痕攣縮有效的方法之一,特別是小關節,如手指關節。其包括靜態支具和動態支具。選擇手支具類型時,除了要以具體的治療階段為依據外,還需要參照相關因素,如患者受傷時間、受傷原因、創面愈合情況等。燒傷后,應盡量于早期開展治療,尤其是手水腫階段,可使用保護位支具以維持手的抗畸形功能位。支具治療是一個重要的環節,從早期的位置保持到增強肌力和關節活動度,支具的使用貫穿于治療全過程。

1.2.8 療效評價標準

創面愈合后,關節無變形,瘢痕無明顯牽拉,肌腱無萎縮,關節活動度能達到正常1/3以上為佳。

2 結 果

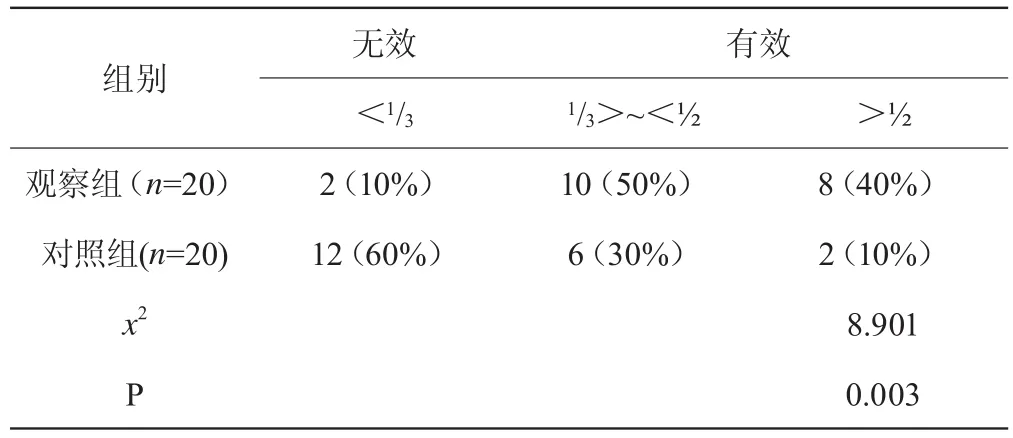

觀察組及對照組創面愈合后,關節功能活動情況、基本生活自理能力,通過初期評定,關節活動達到正常1/3及以上定義為有效分別為18例(90%)、8例(40%),兩組比較,(P<0.05),見表2。

3 討 論

患者跨關節深度燒傷后,醫生和患者往往更注重的是創面,功能的康復通常是在創面愈合后才開始關注,而此時往往已出現了瘢痕的牽拉,關節僵硬,肌腱的萎縮,錯失了最佳的康復時期[6],燒傷后正確的體位擺放是燒傷康復中的一個重要環節,早期既要開始,既可減少患者的痛苦,又可最大限度的維持患者軀體功能,為后期康復治療打下良好的基礎,降低手術的概率,減輕患者和其家庭的負擔。燒傷康復,是一個系統而漫長的過程,需要我們全員的參與,包括醫生、治療師、護士、患者及家屬的共同努力。早期關節功能維持的好壞將影響患者預后和治療費用,正確和持續堅持良好的體位擺放是燒傷患者走向康復的第一步,配合適當及時的康復鍛煉可以減少肢體畸形和關節功能障礙的發生,幫助患者更好的回歸家庭、社會,減輕家庭和社會負擔。

表2 兩組患者創面愈合后初期評定效果比較 例(%)

[1] 項明瓊,樊玉花,陳賽金,等. 不同指導方法對椎管內麻醉體位擺放的影響[J]. 臨床和實驗醫學雜志,2015,(07):605-608.

[2] 沈秋月.甲狀腺手術患者體位擺放法的改良[J].解放軍護理雜志,2015,(02):67-68.

[3] 胡君君,劉 燕,黃文紅,等. “人”字型截石位在前列腺電切術中體位擺放的研究[J]. 實用臨床醫學,2014,(08):43-44+46.

[4] 過 菲,楊 波,姚 磊,等. 機器人前列腺癌根治術的標準化體位擺放及套管布局設計[J]. 腹腔鏡外科雜志,2014,(02):154-156.

[5] 呂科瓊. 麻醉前后不同時機擺放體位對甲狀腺手術患者術后的影響[J].護士進修雜志,2013,(14):1327-1328.

[6] 徐 薇,劉 洋,王英麗,等. 應用頭架行頸椎后路手術體位擺放的護理[J]. 護士進修雜志,2012,(22):2090-2091.

本文編輯:蘇日力嘎

R473.6

B

ISSN.2096-2479.2017.27.52.02

童紀文 安徽省年度重點科研項目(編號:12070403063) 安徽省“十二五”臨床重點專科建設計劃首批建設項目(安徽省衛科秘2013-228號),安徽省科技攻關計劃項目(1604a0802083)