社會保障的扶貧模式探析

左停

當前我國扶貧工作進入攻堅拔寨的沖刺期,習近平總書記扶貧開發戰略思想,強調了社會保障(醫療保障、最低生活保障等)在脫貧攻堅中的重要作用,要求發揮社會保障兜底扶貧的關鍵作用,形成了中國全面扶貧、大扶貧的理論、政策和戰略格局。

十八大以來我國扶貧工作的基本定位

隨著脫貧攻堅進入“啃骨頭”階段,目前中國的貧困人口越來越向生理性貧困群體集中,而且疾病成為貧困戶致貧的重要原因。據統計,截至2015年底,因病致貧因病返貧貧困戶共有838.5萬戶,占建檔立卡貧困戶比例達到44.1% 。在此背景下,社會保障制度自然而然地進入扶貧領域,成為當前中國扶貧工作需要重點強化的領域。

2015年在北京召開的中央扶貧工作會議上,習近平總書記系統地闡述了“五個一批”反貧困組合措施,即發展生產脫貧一批、易地搬遷脫貧一批、生態補償脫貧一批、發展教育脫貧一批和社會保障兜底一批。其中“社會保障兜底一批”,是指對貧困人口特別是其中完全或部分喪失勞動能力的人,由社會保障政策措施來兜底,這就要求統籌協調農村扶貧標準和農村低保標準,加大其他形式的社會救助力度;同時要加強醫療保險和醫療救助,新型農村合作醫療和大病保險政策要對貧困人口傾斜。“五個一批”的提出不僅體現了我國當前扶貧工作遵循的因類施策的原則,而且也揭示我國扶貧工作會越來越多地使用社會保障性措施。

十八大以來我國社會保障扶貧的整體設計

2015年11月29日,中共中央國務院印發了《關于打贏脫貧攻堅戰的決定》(以下簡稱《決定》),這是指導中國打贏脫貧攻堅戰的綱領性文件。《決定》再次明確“兩不愁、三保障”的扶貧目標,這一標準與保障人民基本需求的社會保障制度密切相關,肯定了基本社會保障是一項人類基本需求。其中“三保障”的目標不僅是扶貧的新定位,也正視并提升了社會保障制度的地位,強化了完善社會保障制度建設的必要性,使社會保障制度成為中國國家治理制度建設的重要內容之一。

繼《決定》之后,《“十三五”脫貧攻堅規劃》(簡稱《規劃》)又做出了一系列具體的、操作性強的社會保障減貧政策、項目和工作安排。《規劃》重申了“兩不愁、三保障”的貧困人口脫貧目標,明確了就業支持、居住安全、教育、醫療衛生、低保等領域社會保障扶貧的具體要求和內容,同時還提出注重健全社會救助體系與“三留守”人員和殘疾人關愛服務體系建設,并且要求提高貧困地區基本養老保障水平的要求。隨后,民政部、人社部、教育部、衛計委、殘聯等社會保障相關部門積極響應中央要求,相繼出臺部門統領性文件和針對特殊群體的扶貧政策文件。

社會保障領域相關部門分工合作,積極參與到扶貧工作中,利用部門優勢出臺了具體的、有針對性的扶貧政策,發揮了顯著的減貧功效。中國目前已初步形成了包括社會保險、社會救助和社會福利三方面的多樣立體的社會保障減貧的制度框架和政策體系,形成了中國特色的社會保障減貧模式。

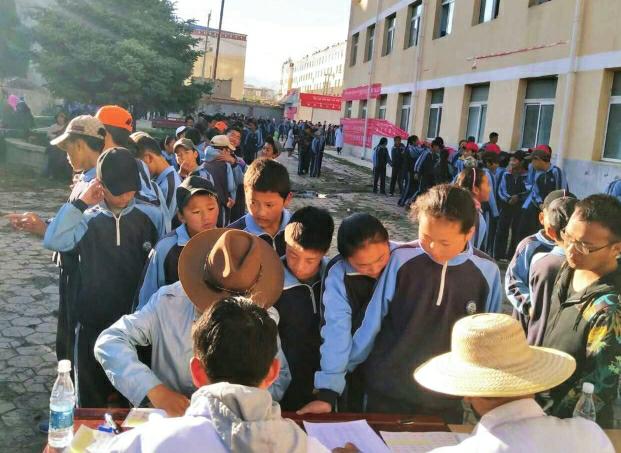

社會保障扶貧的地方實踐

健全的社會保障體系能讓困難群體對自身未來生活有一個基本且安全的預期。 根據中央社會保障扶貧頂層設計,省市縣地方政府積極探索和實踐,因地制宜地進行政策創新和模式創新,不斷完善政策設計,面向貧困群體強化政策支持力度。

(一)向貧困人口傾斜,持續強化現有社會保障政策的減貧支持力度

《農村扶貧開發綱要(2011-2020)》中提出“實現新型農村社會養老保險制度全覆蓋”是我國扶貧目標之一。為了更好地發揮這一制度的減貧作用,許多省份相繼提高基本養老金的水平,部分地方政府實施幫助貧困人口參加社會養老保險的優惠政策,由政府給貧困人口代繳養老保險參保費,例如江西省南康區從2015年起已開始為本區所有建檔立卡貧困戶由區財政代繳養老保險參保費 。湖南省提出“扶貧特惠保”家庭綜合保障保險項目,對貧困人口的保費,當地政府給予不超過90%的保費補貼 。

一些地方政府針對現有的社會保險扶貧項目進行進一步的完善,例如豐富醫療保障中報銷病種。湖南省人社廳于2017年起,對符合條件的農民工塵肺病患者提供專項醫療救治救助,以此降低農民工因病陷入貧困的可能。2017年1月,福建省開始實行貧困家庭勞動力參加居民養老保險補貼政策,給予不低于最低標準養老保險費50%的補貼 。

低保制度是中國社會救助制度最為核心的內容,農村最低生活保障制度和扶貧開發兩項制度銜接是當前社會保障扶貧工作的重要議題。2017年7月,海南省下發文件,將農村低保人員和特困人員全部納入扶貧政策的受惠對象,農村低保對象、特困人員的教育、醫療、住房保障都按照建檔立卡的貧困戶享受同等標準的政策待遇;有勞動能力且有脫貧意愿的農村低保對象享受與建檔立卡貧困戶相當的產業扶持政策待遇。

地方政府通過提升補貼標準和補貼范圍提高貧困戶的貧困預防能力,補貼的項目包括就業培訓補貼、教育補貼、高齡補貼、失能老人補貼、殘疾人補貼以及能源補貼。此外,脫貧攻堅以來,中國還實施了一些服務型的社會福利,例如免費體檢、貧困孕婦住院分娩服務、免費疫苗、免費午餐以及免費開展特殊疾病手術治療等。這些措施對于貧困群體的疾病問題具有重要的預防作用。

(二)探索社會保障扶貧新方式、新模式

在脫貧攻堅過程中各地社會保障相關部門還根據貧困人口的具體情況,因地制宜地探索和創新了一些新型的社會保障扶貧方式和模式。

1、面向貧困且難就業人員開發和提供公益性扶貧崗位

設立公益性崗位是重要的社會保障扶貧方式之一,該方式倡導通過積極的工作換取救助,旨在通過積極的發展型社會救助措施緩解貧困問題。例如山東省地方政府針對有就業意愿和勞動能力的年齡偏大人群、留守婦女等轉移就業能力相對較弱的建檔立卡適齡貧困人口,設計出四類互助性公益性崗位,即互助養老公益扶貧崗位、互助托幼公益扶貧崗位、互助照料病患公益扶貧崗位和互助助殘公益扶貧崗位。通過貧困人口在崗工作互助幫扶其他老幼病殘貧困人口,既緩解了就業者和被幫助對象兩者的貧和困的問題,也有助于社區內互助合作氛圍的營造。endprint

2.開發多樣化的扶貧政策保險

貧困問題具有復雜性和多維性,在社會保障扶貧過程中,保障項目組合實施有利于構建更安全的“安全網”。2015年,河南省蘭考縣政府與保險機構合作,為貧困戶提供6個生活風險保障類項目和10個生產風險保障項目,大大降低貧困戶的意外風險和生產風險。此外,2016年寧夏政府與中國人壽、人保財險、平安產險3家保險機構合作,為貧困戶量身打造家庭成員意外傷害保險、大病補充醫療保險、借款人意外傷害保險和優勢特色產業保險。

阜新市聚焦貧困人口的生產和社會經濟風險,以幫助扶貧對象抵御社會風險為著力點,引入保險機制,以“政銀保”金融扶貧+“人壽保”扶貧小額保險+“醫療保”醫療保險基金與醫療救助的具體方式,幫助貧困戶減少風險、減少支出、增加貸款信用,使貧困人口能夠安心發展生產,提高應對意外事故的能力,避免因意外、因病致貧和返貧。

3、探索資產收益扶貧,擴大弱能貧困群體的福利來源

《決定》中將資產收益扶貧納為我國重要的扶貧方略之一。資產收益扶貧是通過市場方式獲得資產收益,收益可直接發放至貧困戶,成為一種新形式的社會福利。淄博市部分貧困村整合村莊自然資源和扶貧資金,因地制宜發展鄉村旅游業、果蔬種植、食品加工和觀光農業等。考慮貧困戶的貧困深度差異和扶貧資金來源等,設立多樣化股權結構,例如按照扶貧對象的貧困程度分為特困戶、中等戶和一般戶,按照扶貧資金來源的不同分為奔康股、扶貧股和后備股,貧困戶依據股種和股數定期獲得分紅,且股權由貧困戶長期持有。

(三)社會保障項目的組合扶貧

將部門制度的頂層設計與地方貧困實際相結合,是地方政府在實踐探索中創新社會保障扶貧的新模式。例如2017年以來,醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接成為繼扶貧開發和農村低保兩項制度銜接之后的第二項重要的制度銜接,目前已在地方有所探索。例如,根據民政部《關于進一步加強醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接的通知(民發[2017]12號)》要求,截至2017年2月,全國已有93%的地區開展了醫療救助“一站式”即時結算服務 。

我國社會保障扶貧的理論貢獻與經驗啟示

十八大以來,社會保障制度建設也逐漸成為我國減貧發展的重要目標內容和實現路徑,社會保障扶貧模式的探索豐富了中國特色扶貧理論和政策體系。例如完善醫療報銷制度,切實解決貧困人口和低收入人口的疾病治療和醫療報銷問題;形成穩定的就業環境,建立覆蓋農民工群體、靈活就業人員等貧困人口和低收入人口的就業保障。

當前貧困問題呈現出新的特征,單一的開發式扶貧難以解決新的貧困問題,這就要求包括社會保障、社會權利救濟在內的社會保護式扶貧發揮作用。在發達國家,社會保護成了發達國家反貧困的支柱政策,歐洲國家普遍建立了廣覆蓋社會福利體系,福利保護貫穿于國民的整個生命周期,可以有效緩解甚至是解決貧困問題。不同于歐洲國家,中國以扶貧開發與從低保制度銜接兜底貧困問題,雖然當前中國兩項制度在標準和對象上已有了明顯的銜接效果,但兩項制度在收入內涵、相關政策等多方面的銜接仍存在障礙,需要各級政府持之以恒設計并實施全方面、多架構的反貧困措施,保護中有開發、開發中有保護,形成開發式扶貧與保護式扶貧并駕齊驅的格局,形成長效脫貧機制。

習近平總書記始終將人民至于發展的主體地位,提出“以人民為中心”的發展理念。要求扶貧工作更貼近貧困人口所需要的服務內容。在脫貧攻堅階段,政府也要緊緊圍繞這一發展理念,設計更符合貧困人口需要的服務內容,探索更便捷的服務供給方式。中國農村地區的社會工作發展滯后,可以大力培養全科型的扶貧社會工作隊伍服務于農村貧困人口的發展需要。如此,通過在服務內容、服務方式、服務團隊等多方面強化基層的社會服務能力,使發展結果更好的惠及貧困人口,帶動貧困人口脫貧致富。endprint