民國時期縣財政的現代轉型

●李海楠 周春英

民國時期縣財政的現代轉型

●李海楠 周春英

縣作為一級行政區劃單位始于春秋時期,承擔著催繳賦稅、維護地方穩定等職責,但長期卻沒有獨立的財政地位。直到1935年,縣級財政才逐步確立了其獨立地位。從此之后,縣財政作為中國財政層級中的基本組成部分,成為縣級政府實現其職能的重要工具,是中國財政體制現代化進程中最為重要的一步。通過分稅制,縣級政府的財政權限逐步擴大,各級政府的利益漸趨一致,財政管理體制的法治化程度逐漸加強,中央與地方的關系在制度化、規范化的道路上更前進了一步。當然,當時的縣財政體制還存在財權與事權不匹配、財政收入汲取能力不足、共享稅種設置過多等不足。

民國時期 縣財政 財權與事權

財政是一種國家或政府的經濟行為。縣級財政作為中國財政層級中的基本組成部分,是縣級政府實現其職能的重要工具,對經濟的長遠穩定和發展至關重要。從20世紀初開始,中國開始進入從傳統社會向現代社會過渡的重要時期,基層社會治理開始轉型,至20世紀30年代進入轉型高潮,縣財政也隨著基層政府職能的轉變而從萌芽狀態逐漸得以形成、完善。縣財政獨立地位的確立和政府間稅種劃分,是分稅制財政體制在我國的初步實踐,擬通過建立合理的政府間稅收分配比例,以穩定中央和地方政府之間的關系,在財政體制現代化進程中邁出了一大步。但在縣財政獨立地位確立過程中,也曾出現與今天地方政府財權與事權不匹配、地方主體稅種不突出、地方財政收入能力不足、共享稅種設置過多等不足。考察民國時期縣級政府財政向現代轉型過程中中央和地方各級政府的財政分配關系,對于進一步理清當前縣財政改革的思路,完善地方財政體制有著重要意義。

一、縣財政的萌芽和初步發展

縣作為區劃行政單位,該名稱始于春秋時期。秦始皇統一全國后,地方上推行郡縣制,正式建立了地方級政權——縣政府。地方政府及官員是“經濟人”、理性人,有自己的利益追求,中央政府對地方的激勵機制,包括政績考核指標與激勵指標 (政治晉升激勵、財政激勵),影響著地方政府的行為選擇。在《新唐書·卓行傳·陽城》中曾記載了中央考察地方官政績大小的標準:一是田賦等稅收能否按時足額繳解,二是轄區內社會秩序能否清平安定。如果催繳賦稅不時、地方治理力不從心,則被評為下下級,予以貶黜。可見,地方官的職責范圍是維持社會治安和催征賦稅,至于地方經濟是否發展及完成賦稅的手段則不在中央政府考核范圍之內。在君主專制政治體制下,縣政府作為一級穩定的行政單位,長時期里一切財政收支項目和數額都是作為國家財政而由中央控制,在財權上是高度集中的中央統收統支體制,全國各級政府間沒有所謂中央財政、地方財政的劃分,都是在中央政府命令下運行。雖然中央政府不可能直接經理全國的財政,必須委托地方代為經征賦稅和履行基層社會治理職能,但由于沒有中央與地方政府之間的財權劃分,一切收支都在中央戶部的命令下或存留地方,或解送中央或其他地區,因而,也就沒有獨立的縣級地方財政。如在《大清會典則例》中,對各縣留支項目以及每項的數額都有具體規定,縣政府的職能就是在省級布政使司的監督下為國家征收田賦、地租和牙稅、契稅、當稅等雜稅收入,并將所有經征錢糧報解給省布政使司,縣政府運轉所需經費悉由國庫收支,在收支項目上是“項有定制,數有常額”。省級承宣布政使司雖然為一省財賦總匯之機關,但也僅為中央財政機構——戶部的重要分支或代理機構,一省之收支款項,都聽從戶部的命令調撥,省之總督、巡撫也不得干涉①。可見,就制度設計而言,秦至清代的地方財政沒有自己獨立的稅源和財權,只是國家財政職能的分解和附庸,根本談不上是一級獨立的財政。

進入20世紀后,清政府推行新政,轉變基層政權治理方式,倡導地方自治,于1910年頒布《府廳州縣地方自治章程》,縣政府的職能范圍開始發生重大變化,除了傳統的代中央催征賦稅、維持社會秩序外,把農工商、教育、衛生、警政、道路工事、慈善等基層政府運轉的公共事務劃歸縣和城鎮鄉自治辦理,上述地方自治事務所需經費完全由地方政府自籌自支,中央與省概不撥款,也不允許動用國家委托地方經征的租稅②。財政作為實現政府職能的分配工具,其收支活動會隨著縣政府職能范圍的轉變而轉變。自籌自支地方自治事務的經費,就使縣、城鎮鄉等地方行政賴以存在的物質基礎——地方財政有了發展的可能,縣政府的財政地位開始凸現。

首先,縣政府開始有自主的收支項目。傳統的辦理地方公益的方法是士紳捐納、地方公款、公產收入等,由于新政所需經費數額巨大,難以采取傳統的方法來解決。在這種情況下,為募集地方自治經費,各縣紛紛自定紳捐、商捐、按畝攤派、按村出捐、田賦附加捐等多種形式的地方公益雜捐項目,地方捐稅漸起,其收支辦法由縣政府自行決定。

其次,專門管理縣自治事務的財務機構開始初步形成。傳統的慈善救濟等地方公益事業所需經費,多來自地方人士的自助捐資或地方士紳經理的公款公產,政府一般不予干涉。由于中央財政困難,清政府以推行地方自治為名,將事權層層下放,縣政府職能范圍不斷擴大使地方自治新政事業經費數額不斷增大,收入方式和支出渠道均與以往不同,收支關系復雜化,客觀上要求加強財務活動的計劃和管理,提高資金使用效率。因此,原來的由地方士紳自行管理的方式已不能適應形勢發展的需要,便產生了統一管理縣地方財政的專職機構——理財所。

經此,清末時縣財政收支初步形成一種雙軌體制,即一縣之內有兩套財政管理機制并行,一方面是由(州)縣公署管理的縣國家財政體制,仍沿著原來起運、留支、留儲的軌道運行,運轉所需經費由中央政府撥付,收支項目、數額無自主權,縣是國家財政的經征單位;一方面是獨立于國家財政系統之外的、由理財所經管的縣地方自治款項收支,經費由地方自籌。這種“以本地人、本地財辦本地事”的縣自治財政,成為當時中國財政的一個重要組成部分,標志著縣財政的萌芽。

北洋政府時期,縣財政仍然是雙軌體制,但從政府間財政關系層面看,縣政府的財政隸屬關系逐漸下移。為了改變清末地方解款和協款制度下出現的國家與地方政府間財政性質不明、權限混淆的狀況,北洋政府于1912年冬和1913年11月分別公布了《國家費、地方費法(草案)》《劃分國家稅、地方稅法(草案)》。北洋政府將田賦、關稅、常關稅、鹽稅、厘金、牙稅、統捐等17項大宗的稅收劃歸國家稅,田賦附加稅、商稅附加稅、煙酒牌照稅、屠宰稅、牲畜稅等劃歸地方,地方政府的財政收入主要來源于稅收附加或小額稅種,數額有限。而地方政府的職責卻十分繁雜,地方立法費、教育費、警察費、保衛團、自治職責費、衛生費、實業費、撫恤費、工程費、地方公債償還費、征收費和地方公益機關費等各項事業費均由地方支出,所以,實施一段后,就出現了地方政府收不抵支、財政困難的現象,地方自治體系陷于崩潰邊緣。為維系自治體制,地方政府只好靠截留國稅來保證自己的開支需求,特別是隨著軍閥割據局面的形成,中央權勢衰微,集權式財政體制進一步衰落,財政部被迫恢復實施清末地方政府向中央政府解款的制度,省級財權急劇膨脹。省級政府所需要的中央專款收入和地方軍閥政權的資金都要通過縣政府進行具體運作,縣除了在名義上為中央征收田賦、厘金、契稅、牙稅等傳統稅項外,還要為省征收田賦附加、厘金附加、屠宰稅、牲畜稅及省向縣攤派的其他各種苛捐雜稅、額外附加等,并要為中央、省募集公債,大大加重了縣政府的財政負擔。隨著國民革命軍的北伐,國家稅專款上解制度形同虛設,各省軍閥截流國稅,對縣任意攤派,縣在事實上成為省財政的經征單位。

同時,地方政府職責的不斷下放,教育、警察、衛生、實業、交通、撫恤、工程等具體事務都落在了基層縣政府身上,經由縣政府自主辦理的收支項目、數額也隨之日益增加,縣自治財政收支體系進一步發展。縣地方收入項目逐漸從傳統的公款公產收入、臨時攤派、各種規費、力役征調、國家財政補貼、地方公債收入、地方公益雜捐等小宗、不穩定、臨時性不規范財源向田賦附加、契稅附加及其他省稅附加、本地行政事業性收費、罰金等轉化,在征調方法上普遍采取畝捐、隨糧帶征,或創辦長期性攤派,從而使財源較為穩定、規范。雖然明確規定中央政府有權對各省課稅的種類、征收方法通過法律手段予以限制,如田賦、契稅附加不能超過正稅稅額的30%,地方一律不準溢征,因受時局影響,省、縣都置法令于不顧,違規征收各種附加稅捐,中央對省、省對縣的這種上下級財政機構間的縱向監察制度瓦解,在省財權膨脹的同時,縣財權的自主權亦呈不斷膨脹之勢。為此,1920—1923年間,各縣普遍成立財政所,作為專門管理縣教育、衛生、實業、交通建設等方面款項收支的機構,加強對財務資金的管理。

可見,北洋政府時期,一縣之內征收、上解中央、省稅收的國家財政系統和管理縣地方事務的自治財政系統兩套財政機制并行的局面基本穩定下來,并隨著財權、事權的下移,與中央、省兩級國家財政系統相對獨立的縣級財政在事實上已經形成,其收入來源的相對穩定、規范和支出數額的增加,反映出縣財政在地方社會經濟發展中的地位越來越受到重視。

國民政府為了改變北洋政府時期地方財政的割據混亂局面,于1928年11月20日頒布《劃分國家收入地方收入標準》和《劃分國家支出地方支出標準》兩決議案,明確劃分中央和地方的財政收支體系,使中央和省均有了自己相對獨立的財源,兼顧了中央與地方的財政權益分配的均衡性,使省級的財政自成系統,在某種意義上奠定了地方財政在法律上的獨立地位,獨立的地方稅系統開始形成。但此次分稅制,只是就中央與省級的財政收支分配權限作了明確劃分,省與其下轄的縣(市)之間的財政分配則由各省自行決定③。

國民政府初期的縣政府設縣長一人、秘書一人,設一科和二科,各科設科長一人,科員2—4人;同時設四局,即財政局(掌征稅、募債、管理公產及其他地方財政等事項)、公安局(掌戶籍、警衛、消防、防疫、衛生、救災及保護森林、漁獵等事項)、建設局(掌土地、農礦、森林、水利、道路、橋梁工程、勞工、公共營業等事項及其他公共事業)和教育局(掌學校、圖書館、博物館、公共體育場、公園等事項及其他文化、社會事業)。可見,縣政府職能范圍較廣,基層社會秩序有效運轉對于穩定統治有重要作用。因此,為保障地方財政體制的良好運行,財源如何在省縣之間作出劃分顯得非常重要。早在1928年7月召開的第一次全國財政會議上,財政部賦稅司曾提出“規定省縣田賦分配標準案”,建議將田賦總額之35%—50%歸縣,以確定縣財政基礎④,但是并未得到大會重視。1929年,財政部會同內政部頒行的《縣政府經費支發辦法》和《縣財政整理辦法》⑤,仍沿用傳統做法,將縣財政分為縣政府經費和縣地方自治經費兩部分,收支分開管理。其中,縣政府經費項目只包括省定的縣政府辦經公費、縣長及秘書科、第一、第二科在編行政職員的薪水,由縣政府第二科管理,由省庫支給,由縣長從經征的省稅款項內以虛領虛解方式留支;縣政府所屬公安局、財政局、教育局和建設局四局的在編人員的薪水、活動經費及其所負責的各項地方事業費、自治經費(區公所經費)等,由各省政府視財政狀況、事務繁簡,分等核定,除去分別規定外,余均由縣自行征收的款項內開支,由財政局(科)管理,資金不足時由省庫補助。縣地方財政收支要造具預算書,報省財政廳核準。從以上規定可看出,該辦法把縣政府經費的決定權賦予了省,省庫留支的縣政府經費項目、數額有限,而數量較大、履行鄉村社會治理職能的縣地方事業發展經費,卻由縣自行收支,構成縣政府的財政基礎。由此,這時的地方財政是縣附于省,以省為主體,縣財政在地方事務中的地位雖日益重要,但依然沒有獨立地位。

(5)定期對槽上陽極板的導電頭進行清理,將陽極板導電頭擦拭干凈,減少槽上導電頭硫酸銅的含量;對槽上導電棒包鉛損壞的陽極板挑出,進行修補或替換,始終保持槽面干凈。

可見,從晚清開始,縣財政便具有了雙重性質,既是包括中央、省在內的國家財政的經征機關,也是征收、管理地方自治事務經費的機關,特別是到國民政府初期實施的國地收支劃分,使財政隸屬關系徹底下移,地方財權實際上為省級統制,掌握在各省手中,成為省財政的經征單位,縣(市)財政收入仰給于省,所有劃屬地方的豐厚稅源均為省所有,而經省政府核定的縣政府運轉所需經費卻只是一些稅的附加,包括田賦附加、契稅附加、屠宰稅附加、房鋪捐等雜捐,數額較少,且收入不穩定,一般僅夠維持縣政府存在,地方發展所需公安、財政、教育和建設等各項事業經費卻由地方自籌,縣財政沒有取得獨立地位,為省級財政的附庸。不過,隨著地方政府職能范圍的不斷拓展,收支數額有了巨額增長,縣地方財政地位的重要性不斷凸顯。

二、縣財政獨立地位的確立

孔祥熙于1933年10月29日任財政部長后,便以規劃地方財政作為財政體制改革的指導方針,提出充實縣市財政,促進地方自治的理政方針,縣財政進入“培養、建立時期”⑥。國民政府三部法律法規的相繼頒布標志著縣財政獨立地位的確立:

一為1934年7月財政部呈請行政院頒布的 《省縣財政收支標準》,初步規定了省與其下轄的縣(市)之間的財政收支劃分原則:按照稅捐種類劃分省與縣的收入,不依正附劃分,彼此不得附加;省與縣(市)稅收有分配必要的,按比例分成;根據機關及事業設施目的的隸屬關系劃分支出,遇必要時,省、縣(市)之間仍互相協助。

二為1935年7月國民政府頒布的《財政收支系統法》。該法對縣財政從三個方面做了重大改革:第一,將分級預算結構由中央與省二級制變為中央、省(院轄市)、縣(市、局)三級制,是中國歷史上從法律層面首次把縣財政正式定位為一級獨立的財政,這是該法最大的亮點。第二,整理地方財政,明確劃定縣財政收入、支出的項目。規定:省與縣(市)收入劃分依照稅種分別歸屬,彼此不得附加。縣的財政收入由稅課收入、特賦收入、懲罰及賠償收入、規費收入、代管代辦項下收入、租金使用費及特許費收入、利息及利潤收入、公有營業及事業之盈余收入、補助收入、地方性捐獻及贈與收入、信托管理收入、財政及權利、物品售價收入、收回資本收入、公債收入、長期賒借收入及其他收入組成。其中稅課收入包括:各省縣市局土地稅總收入的50%(在未實行 《土地法》的區域為田賦);印花稅由中央分給其收入總額的30%;由中央分給所得稅的20%—30%;由省分給營業稅的30%;屬于地方收入的營業稅,以其總額的50%歸縣;房產稅(分給省15%—30%);屠宰稅、行為取締稅、土地改良物稅、未實行《土地法》區域的房捐、營業牌照稅、使用牌照稅、筵席及娛樂捐全數歸縣。縣財政支出項目包括:行政、立法、政權行使、教育及文化、衛生及治療、保育及救濟、經濟及建設、營業投資及維持、保安、財務、債務、公務人員及撫恤、損失、信托管理、普通協助及補助和其他支出等16項。第三,統一縣財政收支。該法規定包括縣政府經費在內的一切財政事項均由縣財政統收統支,廢除了縣政府經費 “坐支”的辦法。

《財政收支系統法》分級分權三級預算管理體制的確立及國地稅源稅目獨立主義的劃分原則,相較于民國初年實施的稅目附加辦法是一種歷史的進步。與此前縣的收入全都是一些附加稅和雜捐相比,營業稅、所得稅等大稅劃歸中央、省與縣的共享稅,其目的是想避免國地之間的糾紛,比中央集權型或地方分權型在統分兼顧上做得更好一些了。經過這次政府間稅收劃分,縣級財政有了自己主要的稅種,固定的稅源和穩定的收入使財政汲取能力大為增強,縣財政在國家財政中的地位有了很大提高,對于加強縣政權建設,抑制苛捐雜稅泛濫具有一定的作用。

當然,該法加強了縣財權,明顯削弱了省一級財權,在對省的支出責任、事權沒有作出相應調整的情況下勢必影響省級政府的正常運行,因此,在施行過程中遭到地方上的重重阻力,但對以后國地收支的劃分產生了重要影響。

三為1939年9月國民政府公布的 《縣各級組織綱要》,確立新的縣政體制,規定縣為自治單位,在縣及縣以下鄉(鎮)、保甲逐級建立基層民意機關;縣參議會是由鄉(鎮)民代表會選舉產生的,決定包括縣財政在內的一切地方事務。這標志著法律意義上的真正獨立地位的縣財政得以確立,改變了長期以來的國家財政或省財政的附庸地位。

以上三條法規,進一步鞏固和奠定了縣財政的法定基礎地位,充分肯定了縣財政的獨立地位,正式劃分了中央、省、縣財政,基本建立了三級分稅制財政體制框架,并使縣國家財政系統歸于縣地方自治財政系統,結束了清末以來一縣之內縣國家財政與縣自治財政并存的局面,縣財政正式成為國家財政系統的一級地方財政,奠定了縣財政的基礎。

抗日戰爭進入到相持階段后,為加強中央政府在戰時的調控調度能力,國民政府從1942年1月1日起施行《改訂財政收支系統實施綱要》和《財政收支系統分類表》,對財政體制進行重大調整。該綱要將全國財政劃分為二大系統,并明確劃分各自的稅源:一是國家財政,包括中央及省兩級政府,把省級財政劃入國家財政,原省級政府的一切收支納入國家預算,由中央政府通盤籌劃,統一支配,統收統支;二是地方自治財政,以縣(市)為單位,其財政預算由各縣編制,其稅收由中央設立的稅務機關代其收納劃撥,其規費收入由各縣按法律規定自行征收。

縣財政收入分為四大類:土地稅的25%(在土地法未施行的地區為田賦及契稅)及分撥國稅收入(包括遺產稅的3.5%、營業稅的30—50%、印花稅的3%)、自治稅捐及國地附加收入、地方財產事業收入(包括鄉鎮造產和行政規費等)、其他收入等;自治稅捐主要是五大獨立稅種:屠宰稅、土地改良稅或房捐、營業牌照稅、使用牌照稅、行為取締稅或筵席及娛樂稅。雖然從中央分得的稅額比例不大,但土地稅、營業稅、印花稅等都是當時主要的稅種,分成后也甚可觀。另外,縣級財政還有來自國家財政的不少補助。自治財政的支出由中央規定科目,依一定標準編造預算,送經民意機關同意后,再由省呈請中央核定。在這次分稅制之后,國地財政都得到了很大發展,尤其是縣級財政收支系統較前更加明確,縣級財政的收入能力比以前明顯增強,收支規模大增,對于促進地方自治事業發展、支持抗戰起了重大作用。

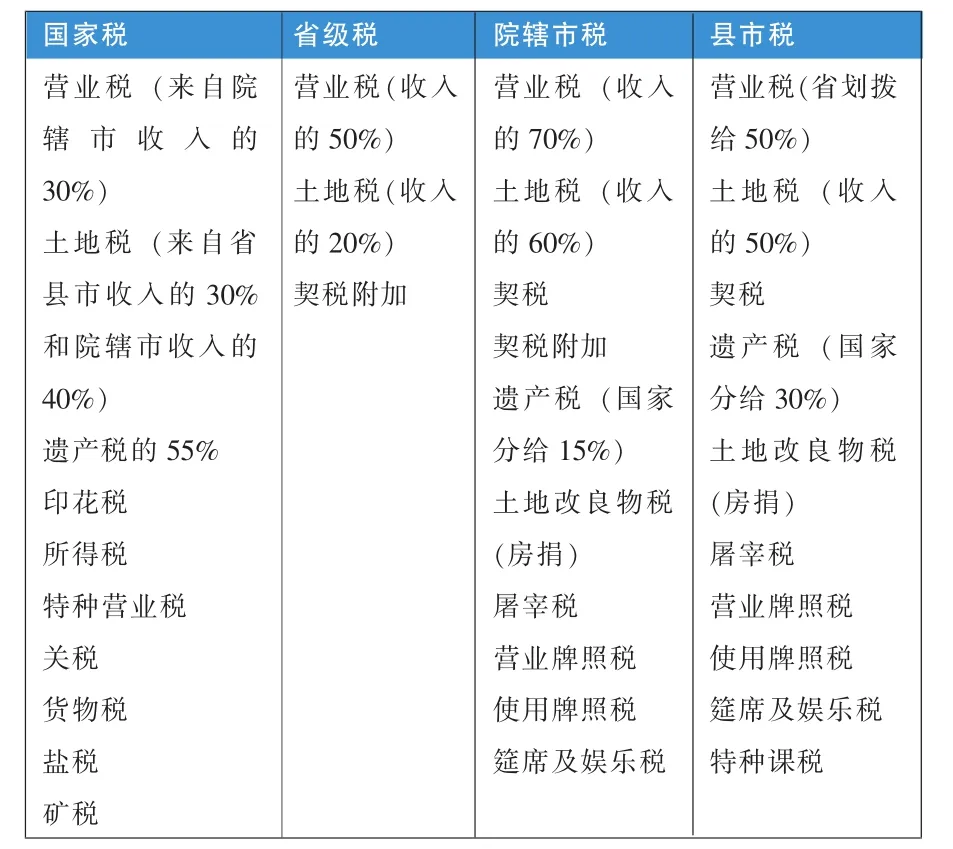

抗戰時期的兩級財政體制畢竟是戰爭的產物,對于強化中央政府的權力、確保后方軍民物資供應、積聚全國的力量抗擊外敵入侵有非常重要的作用,同時也增加了地方財政的靈活性。但也有很大弊端,作為一級政權的省政府卻沒有任何的財權,影響了地方事務的管理和戰后經濟的恢復發展。1946年,國民政府公布《修正財政收支系統法》,恢復了戰前三級財政預算體制,將全國稅種劃分為中央稅、地方稅和共享稅三大類(見表 1)。

表1 1946年國民政府三級財政稅收劃分表

1946年的國地稅種劃分,采取主要稅種實行政府間分成共享制,是1935年中央、省、縣三級分稅分權財政預算體制的發展,徹底取消了民國初年的重要稅源均歸中央和省、縣財政收入主要靠附加于省稅的附加稅制,也不像抗戰時期把地方主要稅種都集中在國家財政,不能不說是歷史的進步,縣財政從分稅制理論上講已趨于成熟。但由于內戰的爆發,為滿足巨額軍費支出的需要,中央和省級不斷攤派,縣級政府不免淪為中央和省級政府稅收的經征單位。

三、借鑒與啟示

從20世紀初縣財政的萌芽到20世紀30年代中期縣財政獨立地位的確立及中央、省、縣之間分稅制的不斷成熟,縣財政獲得了很大發展,成為國家財政不可或缺的組成部分,從財政體制建設探索上看是逐步向現代化轉型。當然,由于當時客觀現實條件的限制和制度層面的因素,對縣財政改革構成制約以致陷入困境,其間得失值得借鑒,以便進一步完善我國的地方財政體制。

第一,形成收支責任更為匹配的分權格局是完善地方財政體制的關鍵。基層財政得以順利運行的條件是中央和地方政府間合理劃分事權,并保障與事權相匹配的地方稅收權限,使省以下各級政府的事權與財權統一起來。

第二,加強縣級財政汲取能力是完善地方財政管理體制的重要環節。民國以前,中央與地方政府間沒有中央稅、地方稅的劃分,中央與地方長期共用一個稅源,財權不明而導致不是中央過度集中財權,就是地方擅自截留擠占中央稅款,很難實現政府間集權與分權的平衡。民國前期,縣一級政府獨立稅種、穩定稅源的長期缺失及地方自治事業日益發展對經費的急需,是縣亂攤派、亂收費、亂集資的主要根源。縣財政主要依賴于征收國家稅、省稅的各種附加以挹注財政,全國沒有統一名稱、統一制度和統一稅率的苛雜捐稅,細小零碎,收入嚴重不足,使地方財政收入能力較弱而長期處于入不敷出的困境。1935年的《財政收支系統法》和1946年的財政體制調整,明確劃分了中央、省與縣的財政收入和支出,實現了省以下的分稅制,使縣財政有了充足的稅源和穩定的稅收收入,改變了縣級財政的附庸地位,確立和奠定了縣一級地方財政的獨立地位。當然,由于受當時客觀條件的限制,在稅收的劃分上,還存在著一定程度的國家財政與地方財政稅種劃分的不合理、不公平現象,為我國進一步深化省以下財政體制改革提供了借鑒,即在進一步劃清地方各級政府間事權的基礎上,更要注重加強縣級財政收入能力,保障縣級財政必要的主體稅種,使其形成層級分明的地方稅收體系,這樣才能充分發揮縣級政府和財政在提供地方公共商品和公共服務中的核心作用。

第三,政府間稅種隸屬關系和征管權限劃分上不宜設置過多共享稅。是否設置共享稅,取決于在劃分中央稅種與地方稅種后,按照事權與財權一致原則,中央與地方各自的稅收收入的比例與其事權是否合理匹配。如果中央與地方稅收收入的初次劃分沒有能夠達到財權與事權的分配平衡,便通過設置共享稅以實現中央與地方政府間稅收比例的調解。一般來說,政府間共享稅設置過多,會造成中央與地方稅收征管權限上的惡性競爭,影響中央與地方的稅源和稅收體系。由表1可以看出,1946年國民政府在稅種的劃分上采取了營業稅、土地稅、遺產稅、印花稅等主要的稅種實行分成制。中央與地方稅種的劃分應建立在充足稅源、稅收體系健全的基礎之上,在當時地方經濟發展水平相對較低,且地方稅收體系尚不健全的情況下,共享稅過多,不僅使主要稅種遭受割裂,造成各級政府都缺少主體稅種,而且在政府之間提解劃撥,管理成本高,同時還會導致地區間稅基與稅源的爭奪,不利于經濟發展,不利于中央與地方財政穩定增長機制的形成,會削弱地方可支付財力和地方政府的職能作用。應吸取國民政府時期的教訓,構建各級地方政府的主體稅種,通過設置必要的共享稅作為補充,以實現政府間財力分配的平衡,形成各自有所側重的稅種分配格局,增強各級財政的事權承受能力。

總之,縣財政管理體制在民國時期轉型的經驗和教訓說明,中央與地方財政體制建立追求的目標,應該是為了政府間財政資源配置的效率、公平和規范化,以便各級政府更好地履行其職能,從而形成促進經濟與社會的持續穩定、發展的長效機制。要建立一套行之有效的財政管理體制,要合理界定各級政府職能,理順政府間事權和財權關系并使之法治化,優化政府間的財政分級,使中央、省、縣各級政府財政收入都有獨立的稅源、主體稅種,完善縣級財政收入體系等。■

(作者單位:武漢大學經濟與管理學院、中南財經政法大學財政稅務學院)

注釋:

①《皇朝經世文續編》卷 78,《兵政四·餉需》。

②故宮博物院明清檔案部編.《清末籌備立憲檔案史料》(下冊),中華書局,1979 年,第 727—741。

③中國第二歷史檔案館編.《國民黨政府政治制度檔案史料選編》(下冊),安徽教育出版社1994年版,第207頁。

④劉國明,關吉玉編.《田賦會要(第三篇),國民政府田賦實況(上)》,正中書局1943年版,第21頁。

⑤內政部編.《內政年鑒》,商務印書館,1936年版,第285頁;《訓令財政廳準內、財兩部會咨檢送縣政府經費支發辦法及縣財政整理辦法仰查照文》,《河北財政公報》第10期,1929年5月。

⑥財政部地方財政司編.《十年來之地方財政》,1943年中央信托局印制處印,第2頁。

[1]馮小紅.鄉村治理轉型期的縣財政研究(1928—1937)[D].上海:復旦大學博士論文,2005.

[2]侯坤宏.抗戰時期的中央財政與地方財政[M].臺北:臺灣國史館,2000.

[3]賈康.財政的扁平化改革和政府間事權劃分[J].中共中央黨校學報,2007,(06).

[4]彭雨新.縣地方財政[M].重慶:商務印書館,1945.

[5]魏光奇.國民政府時期縣國家財政與自治財政的整合[J].首都師范大學學報(社會科學版),2005,(03).

[6]楊之剛等.財政分權理論與基層公共財政改革[M].北京:經濟科學出版社,2006.

[7]尹紅群.財權與庶政:抗戰后期國民政府自治財政的困局(1941-1945)[J].云夢學刊,2006,(06).

[8]朱博能.縣財政問題[M].南京:正中書局,1946.

[9]朱斯煌.民國經濟史(上)[M].沈云龍主編.近代中國史料叢刊(3編)第47輯.臺灣:臺灣文海出版社,1984.

[10]周春英.完善縣財政體制的思考——基于歷史的視角[J].財政經濟評論,2010,(02).