清水江文書中的林業生產:側重方法論及林農生產的視角

林芊 楊春華

摘要:從筆者觀察梳理的6000余件清水江林業契約文書可知,清水江流域林業生產自清康熙后期起呈現出自下游向上游推進,并向邛水河—小江、烏下江等支流擴散的總體特征,并由此逐漸進入“林農時代”;伴隨乾隆時期生產規模擴大又經歷了一次由油茶、油桐向以杉木為主的林產品變革。乾隆至民國清水江流域林業生產特征是:有社會性林農群體,未能形成社會化大林業生產;林木產出相對的長周期與小林農產生決定了林農收益不豐。“栽手”相對較高收入及相對的穩定性,顯示其身份并非通常意義上的林業生產中的“佃農”,可能是一個活躍于林區又與個體林農不同的專業生產者。

關鍵詞:清代;清水江文書;林業生產;林農;苗、侗民族;方法論

中圖分類號:K206文獻標識碼:A文章編號:1000-5099(2017)03-0030-11

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbshb.2017.03.05

貴州東南部清水江流域是我國最大的侗、苗民族聚居地,明清直至民國這里皆被以王朝“邊疆”相稱。[1]清水江流域內山崇林莽,是我國南方重要木材富積區,明代中晚期逐漸發展起林業產生,清初文獻將從這里砍伐輸送到外面的木材稱之為“峒(侗)木”,但社會發展一直較為遲緩,尤其是在清水江南岸的廣闊林區。民國晚期一項研究報告對這里社會面貌多有描述,稱侗、苗民族在“清之中葉,尚屬苗疆,鮮與外界往來。彼等在此縱橫數百里之林區中,仍安度其部落之生活。然木材一項,即在彼時,已成為苗疆的主要產物,為交換鹽布之需,通稱‘苗木,久負盛名”。“苗胞而外,尚有峒人一族,其語屬于僤語系統,因其開化久,較之苗胞,更為聰慧。多居住在劍河以下各地,放運木排,頗稱得力”。[2]社會發展相對滯后與繁茂的“苗木”、“峒木”資源以及時起時落的林業生產構成了直至近代清水江流域社會生活的一個顯著特征。

一、林業契約的歷史學內涵

關于明代以來清水江流域林業生產的研究,前賢已取得許多優秀成果,尤其是清水江文書的發現利用更是高潮迭起佳作不斷。[3]但是,借助于清水江文書等原始文獻而繁榮起來的“清水江學”研究存在著一個顯著的“弱項”,即最為基礎的林業生產及歷史過程尚未充分展開論述。一般而言,不同主題的研究都存在著歷史敘述,但恰好在各種主題的歷史敘述中,流域內林業生產的基本面貌反而變得模糊不清,如林業生產的區域性規模(體量)及歷史進程、林業的基本生產者林農——林地所有者和栽種者以及初級原木提供者的生產生活等基本歷史現象,都缺少明確敘述。即使在關注基本林業生產與經營的歷史研究,如從木材貿易研究清水江流域的林業生產與社會生活等,由于涉及主體往往是“行戶”“水客”與“三江市場”等,而恰是林業生產歷史主體林農的生產生活研究則不曾觸及。如果缺乏清晰而豐富的林農基本生產生活真實“情節”,那么其他主題的研究難免會出現似是而非的推論。張新民先生針對利用清水江文書探討清水江流域社會生生活史的研究現狀,倡導在運用多重知識與問題意識研究時,也應當做好社會經濟歷史研究是一真知灼見,[4]本文就是回應這個學術視點所做的些微探討。

清水江文書中的林業契約文書(以下簡稱林契)、尤其是收集在《清水江文書》中的林契,更多的是林地買賣契,更重要的是林契內涵著許多基本的林業經濟史信息。被涵蓋在林業生產范疇內的林契,主要有“林地買賣契”“林木買賣契”“佃栽山林契”“主佃分成合同”賣木“分銀合同”等等。已有研究多從單件閱讀解說林契性質、類型等,這種關注于契約學本身的研究已有很好的成果;[5]或囿于主題限制,如單純判定契約所表達的法意主題或者產權主題,或林業生產的技術過程,忽略了其內在經濟史史料的歷史學要素。其實,林業契約最基本的特征是其歷史學內涵。如林地買賣契中的一個專業名詞“山場杉木”就秉賦著深厚的歷史涵義。“山場杉木”中的杉木是指勞動產品,而山場即不光是林農勞動的對象——林地,它作為生產資料還有林地單位面積的指向,更擁有林農(包括契約內的買賣雙方)“杉木林地”所有權的特質。因此眾多的“山場杉木”買賣契很好的將林農、林地面積與林地所有者聯系起來,它構成了衡量歷史上林業生產規模的證據要素:林農人數、林農所占有的林場、林場面積等,涉及到見證區域內林業生產規模由“量”構成的“面”上各要素;而林地買賣過程中各參與分配成員及所得、形成的林地產權及變化,還是林業生產中生產關系的最好見證,它與林契中的“分股合同”和“分銀合同”等對一塊林地上所有權的限定、所承擔的面積與合同人數,不僅是觀察林農生產的勞動方式、勞動量等生產規模的量與面上的最直現史料,更涉及林產品的收益分配及生產關系及變化等質的特征,它是林業生產規模在縱深度上的體現。

林芊,等:清水江文書中的林業生產:側重方法論及林農生產的視角如果說通過觀察上述文書內涵信息及相互間的聯系,能自然地復制和再現林業經濟生產生活“量”及“質”上的現場水平情景,那么,林業契約文書的經濟史重要價值,更在于它提供了一個歷史時間與地理空間相聯系的動態敘事場景。通過鏈接不同時期林契內涵信息及相互間的聯系,區域內不同時期林業生產的“量”與“質”的不同樣態及變化軌跡便顯現出來。目前為止涉及到的林業生產研究還缺少這種從量與質上的實際數據分析,缺少量與質在由空間與時間上所構成的歷史變化的觀察,在敘述林業生產規模與性質上,只能提供一種印象似的面貌;只有表現出量與質的水平狀態與時空階段性間的密切變化關系,才是再現歷史真實過程的前提條件。清水江流域匯集起的不同時期林業契約則可滿足這個條件,它恰好集兩者于一身。因此,林業契約的歷史學價值意義更為重大。利用好林業契約能再現中國西南少數民族地區社會經濟發展的過程及水平,所以本質上對林業契約的研究是一項歷史學的研究。

可否通過林業契約進行經濟史的量化研究?有學者表示了擔心。如梁聰撰文擔心不可能窮盡清水江文書,認為統計沒有意義。[6]歷史研究本來就不可能窮盡史料,但依據相當數量和翔實可靠的判斷與類型比較,是可以作為研究的樣本。即便不可能利用到全部的清水江文書,但一定量的研究做為樣本是可行的,本文參閱分析文書樣本達6000余件,主要來自于三穗、天柱、錦屏、黎平、劍河五縣共62個行政村寨的部份文書本文參閱分析的6000余件林業契約文書樣本主要來源如下:張應強、王宗勛主編:《清水江文書》第一輯、第二輯、第三輯,(《廣西師范大學出版社,2007、2009、2011年);張新民主編:《天柱文書》1-22冊(江蘇人民出版社,2013年);錦屏縣檔案館局編:《貴州清水江文書 錦屏卷》1-19冊(錦屏縣檔案館藏,未刊稿);黎平縣檔案局編:《貴州清水江文書 黎平卷》第一輯,1-15冊(黎平縣檔案館藏,未刊稿);劍河縣檔案局編:《貴州清水江文書 劍河卷》第一輯,第2冊(劍河縣檔案館藏,未刊稿);三穗縣檔案局編《三穗縣“錦屏文書”》,編號:WS-SS-滾馬-德明-53至WS-SS-滾馬-德明-475(三穗縣檔案館藏,未刊稿),以及其他已出版的區域性契約文書集《貴州清水江流域明清土司契約文書·九南篇》《貴州清水江流域明清土司契約文書·亮寨篇》,貴州凱里學院龍澤江教授在小江流域收集到的天柱縣石洞鄉柳寨村、劍河縣盤樂村等地的部分林契。, 它整體上可對林業生產做面上的宏觀描述,又可利用文書的歸戶性對具體生產生活情節做細微分析。就此意義而言,如果說清水江流域的林業生產是清水江流域社會經濟生活的一組瑰麗史詩,那么,一件件林契則是其每一首詩篇的深情詩句,它將清水江流域林業歷史娓娓道來。

二、林業生產的軌跡:下游向上游推展并在流域內發育壯大的林業分布從不同時期山林買賣契約的分布,是可以觀察到流域空間內林業生產發展狀況。到目前為止反映清水江流域林業生產分布區域的研究有兩個方面:一是梗概介紹,概括黔東南或者清水江流域林業生產總貌;一是典型分析,主要選擇錦屏縣文斗寨做樣本。前者主要是一些林業志書的概述,內容主要是民國及新中國時期;后者主要為研究地方社會論著尤其是對清水江文書研究所關注。這樣有兩個方面的歷史缺憾:即我們知道民國的生產,清代的清況只是只言片語了;我們看到了文斗的樹木不見流域內的森林。于是在認識上出現兩個盲點,一是籠統地知道有“發達的林業生產”,卻對林業生產發展變化缺少歷史時間與空間的對應;知道有繁榮的林業經濟,卻對林農生產規模及林農收益知之甚少,以至于所形成的大林業與發達林業經濟都是模糊的概念。而導致盲點的原因,根本上是用以分析歷史現象的史料嚴重不足。

分析清水江文書,可以彌補對上述兩個盲點因史料缺失而帶來的史實上的“真空”現象。從空間上對清水江涉及林業生產的契約文書作梳理,將整個流域大空間林業分布落實在具體地理坐標上:

第一,已收集到的流域內林契分布點及其文書數量,自然就是林業生產分布的空間態勢。本文共觀察梳理的林契主要來自于《清水江文書》《天柱文書》《黎平文書》此外取材于部分《三穗文書》及部分學者調查研究收集到的文書共計6 000余件。這些文書的來源地,最真實地記錄了林業生產林區分布區域,如圖1所示。從圖1可知,從東到西形成了從湘黔邊界的翁洞伸延至南加的清水江干流兩岸分布態勢;而在南北兩岸支流上,有從黎平縣北流而來的亮江、從羅里北流而來的烏下江;在北岸有從三穗縣袞馬南流而下的邛水(六洞河、八卦河)小江一線。文書廣泛分布于劍河、三穗、天柱、錦屏、黎平五縣的山水間,實際上將流域內林業生產大空間分布一覽無余地清晰展現出來:林業生產從清水江下游的天柱縣伸延到中游上的錦屏、劍河,并在支流上的亮江、烏下江、邛水—小江等小流域漸次展開。

圖1清水江部分林業契約分布示意圖第二,從時間上劃出生產發展的階段性歷史進程。清水江文書不僅給了我們觀察林業生產的空間實像,同時也能讓我們觀察到發展的時間變化實像。分析文書產生的時間,可為我們進一步看清林業生產發展在時間上的先后狀況。表1是對梳理過的各時期林地買賣契的統計情況。

不同時期林業契約對林業生產歷史來說,本質上是一種林業生產時間性與空間性的相互對應關

天柱取自于《天柱文書》1-22冊,但其中所收集的石洞鄉擺洞、沖敏、勒洞三村寨林契未統計入該表內;龍澤江收集的石洞鄉柳寨林契也未統計入該表內。錦屏取自于《清水江文書》第一、二、三輯。《九南篇》《亮寨篇》《貴州清水江文書·錦屏卷》等中的林契末計入表內。系,如果將表1內林業契約時空對應關系鏈接起來,它實際上構建了林業發展歷史進程的面貌。它在時間維度下展現流域內林業生產的規模變化與空間變化的維度,構建了一幅林業生產在時間、空間及作為生產規模標志的林地買賣契約數量的三維歷史圖景。首先,對應林契在時間與空間上的關系,可以從“宏觀”觀察到清水江流域林業生產在空間上的發展變化,表1顯示出林業生產由下游向上游推展并在流域內發育壯大的空間變化軌跡。這一“宏觀”歷史現象的建構通過文書的敘述可具體的展示出來。例契1的內容是康熙二十二年潘顯宇將位于地名叫做“妻重嫁元頭山”的一處山場出賣。

例契1立賣山場人潘顯宇。今因家下要銀使用,無從得處,夫婦商議,將到自己妻重嫁山場土名元頭山一所,東抵囗山,西抵得所,上抵路,下抵元墦背,并不包賣他人寸土在內。憑中出賣與房下侄兒潘魁明處承買,當日三面議作賣價銀伍錢三囗正,其銀入手去訖,其山場付魁耕管。一賣一了,二賣二休,在后不許爭論,如有返悔爭論,在于賣主理口,今欲有憑,恐人不古,立此賣契為照。

憑中潘榮卿潘用卿

代筆書人潘顯華

康熙二十二年歲次癸亥拾月初八日立文書來源于張新民主編之《天柱文書》第一輯,第106頁(江蘇人民出版社,2013年)。例契1是目前所能見到的最早的“賣山林地契約”,它搜集于天柱縣竹林鄉高坡村。天柱縣已發現康熙時期林契絕對地多于其他地區,如果考慮到文書保存是在共同環境下的結果,那么,這一現象只能表明天柱縣林業生產先于其他地區。

表1的林契分布從宏觀上體現了流域內林業生產發展的特征。從林契數量規模看,林契分布各空間內的密度大致與林業生產發育程度相一致,那么,表1所顯示的典型形態是:林業生產主要在天柱與錦屏一線清水江干流兩岸,其次是烏下江與邛水—小江等小流域,再次是亮江小流域;而從文書體現出的時間差序維度看,則表達出歷史時期與空間對應的一種關系,它在動態方面可以觀察到林業生產發展的水平曲線:經過康雍時期準備階段在乾隆時期起飛,至嘉道間進入到大規模持續增長,歷經高峰后于咸同時跌入低谷,然后又在光緒間再度起飛至民國前期進入峰值。再次,取各地某一個村林契比較分析表明,乾隆時期各地文書數量上的差數比顯著地小于其它時期,一方面說明乾隆時期是清水江流域林業生產的初期階段,各地生產大致共同處于一個水準上。另一方面表明進入嘉慶道光間,中游上的錦屏取得了一個明顯高于其它地區的飛躍式發展,奠定了其后持續一個半世紀的林業生產核心區的優勢地位。且進一步地推論是,林業生產起飛階段可能是一個共同力量的作用,即政策的引導,而后來出現在錦屏為中心的繁榮發展則主要得益于市場推動。

總之,對林業契約分析可以真實地看到,自乾隆時代在整個清水江流域展開,并隨時間變化林業生產有一個從下游天柱縣向上游錦屏縣、劍河縣推進的過程;從生產規模看,嘉慶與道光是林業生產的黃金時期,形成了以錦屏為核心的林業生產。空間與時間關系所體現出的林業生產發展特征不證自明,我們之所以要做這一工作,是因為以住的研究所提供的知識較為模糊,原因在于用于分析的文書數量較少。

三、由“茶山油樹”向“山場杉木”的轉產:流域內一次林產品結構的重大轉變同樣,可否再現清代以來清水江流域林農所從事的林業生產結構變化?閱讀一些清水江林業生產的研究,容易形成林業生產即杉木生產的基本認識。同時,現存林業志上對林業產品分布的解釋,實際上也是以民國時期業態格局的敘述來區別杉木、油茶及油桐樹的不同空間分布,這一敘述容易形成“幻覺”,仿佛自“古”以來一成不變。但是閱讀大量康熙以來的林業契約文書,一個清晰的實事擺在面前:早期山林買賣提到的是茶山、油樹,此外還夾雜著白蠟樹、松柏、杉木等“產品”。可見,那種認為自“古”以來清水江流域杉木為主產業,杉木、油桐及茶林的分布格局也是一個先入為主的判斷。

實際上,清水江流域林業生產經歷了一個由經濟林——油茶林、桐油林向用材林(主要是杉木)的“產品”轉變。文書表明最早的林地契約內明確書寫的大多是買賣茶山、油山,參見例契2。

例契2立賣番(墦)沖潘明宇,今因家下要銀使用,無從得處,自己將到馬路番(墦)沖并茶山兩邊□□連在內賣與貴明。憑中言賣價紋銀柒錢整,其銀與手親領度日,其番(墦)沖付與□貴明耕管,日后不得異言。一賣一了,二買二收。今人不古,立此賣契為照。

賣主潘明宇

同侄潘金華

孫潘□壽米一升 潘□元米一升

代筆潘應□

康熙肆拾年辛巳歲正月初九日立契

天理人心資料來源于張新民主編之《天柱文書》第一輯第4冊,第113頁(江蘇人民出版社,2013年)。該契約與例契1共同來自于一個村寨。聯系兩件契約的內容似乎可以讀到的歷史情景是,當時已興起了林業生產,而且林業生產是以油樹(油茶與油桐樹)為主。從山場買賣契數量上看,早期林地茶山桐油地所占比重較大。表2統計了竹林鄉林地買賣契208件,出賣林地多為油茶甚至松柏雜木,直接書寫為杉木的僅32件。當然天柱縣的林地契雖然多寫成“賣油地”,但并非就是完全的油地,其中也間種著杉木。但以油地稱呼客觀上反映出其林地早期性質,同時也反映出其由茶山油樹衰敗而杉木興盛的轉變軌跡。

天柱縣竹林村的林業生產不是孤立現象,其它林區村寨最早文書中都可以見證。涉及到文斗、中仰與苗餒村寨的一件康熙四十三年契約,賣出的是荒山,買入一方只言挖山種樹,而無具體樹種如杉木的敘述[7]第9冊:313,相似事實在平鰲寨康熙四十九年姜漢卿與姜成云“管業定山合同”也見到[8]。這樣,我們可以解釋一個現象,就是為什么在閱讀包括表2在內的乾隆以來山場買賣契約時, 為何會不斷出現分明是杉木林場的買賣,卻將林地書寫成出賣某某茶山或者油地?原因就在于該塊林地之前曾經種植的“品種”是油樹及其他樹種,此后改種為以杉木為主的山場。無論是在天柱,還是錦屏、黎平和三穗等林區,類似書寫契約都很普遍。

這種實杉木林場而名茶山或油山的契約,隱藏著一個重要的林業生產故事,它告訴我們,在清水江流域出現過一次重要的林產品轉型。真得感謝文書留給我們的這一歷史饋贈,它為我們找到清水江流域林業生產發展變化提供了確鑿的歷史信息。天柱縣竹林村一件康熙五十五年文書(例契3)透露了轉變的線索。

例契3立賣杉木□場契人潘庚保同男潘丁丑父子二人,今父要盤錢用度,無從得出,父子商議將到土名馬路沖杉木□場,請中在內上門投到堂兄潘貴明承買。憑中言定價壹糯米二斗七升,先壹斗五升六錢三分,并沖寨山壹□在內,父子親領用度,其杉木□場付與堂兄潘貴明子孫收理耕管。一賣一了,二買在后,不得異言憣悔。今人不古,立此賣契存照(照)。

憑中潘先明

代筆潘□□

康熙丙申年十一月十七日立契資料來源于張新民主編之《天柱文書》第一輯,第4冊,第116頁(江蘇人民出版社,2013年)。康熙丙申年應是康熙五十五年。聯系例契1與例契2兩件文書,從康熙二十二年歷康熙四十年再到五十五年,林業生產由荒山到茶山再到杉木的變化軌跡一覽無余。這一轉型軌跡同樣在黎平、錦屏等地文書中都能看到。在黎平與錦屏毗連的烏山寨,康熙四十三年吳告良所立“斷山場契”就是“白蠟樹”夾雜的“杉山坡”參見錦屏縣檔案館局:《貴州清水江文書·錦屏卷》第一輯(未刊稿)。。類似契約到乾隆時頻頻出現:乾隆二十一年契約明擺著是“油改杉”:“油樹賣與侄潘進林、潘進德兄弟耕管,……,大小彬(杉)木在內”[9]。加池寨乾隆二十三年“官司文書”訴訟事件就是“中抑寨陸良海越界種茶油”同②。。乾隆三十五年姜老安、姜老得名為“賣茶油山約”,[10]第12冊:319實際上都是杉木山場。文斗乾隆三十八年“六禁碑”內“杉木”與“四至油山”并舉。[11]

林業契約中所體現出來的清水江流域康熙前后的“油樹”經濟,實與康熙初黔陽縣令張扶翼號召推廣種植油桐樹的經濟政策有密切關系張扶翼初到黔陽縣,即頒布“植桐”告示:“黔邑山多而土少,山氣能生百物,桐油又利之大者。然利在五年之后,人以其無近功,遂忽而不種。不思今日無種,后日何獲利。今與汝父老約,各督其子弟,乘此秋成之余力,農功既畢,即治山場,……俟來春遍植桐樹。桐樹未成,先種芝蕎,本年亦可得利。桐樹長成,則其利自遠。是爾民之勤勞,不過農功閑余之日月,而得利乃數年、數十年之后。爾父老為子孫計長久,何不計出此!”(載康熙五年《黔陽縣志》)該油樹種植隨后也在清水江流域鋪開。,該油樹種植隨后也在清水江流域鋪開,雍正五年鎮遠府知府方顯回復鄂爾泰開辟苗疆對策中就寫道:“清江南北兩岸及九股苗一帶,泉甘土沃,產桐油、白蠟、棉花、毛竹、桅木等物。”[12]也與形成于清時期的地方志記載相吻合[13]。許多研究只征引《黔南識略》對當時栽培杉木的描述,而置同書“清江廳”條所言“往時苗人未習種杉”于不問。如果僅從文字閱讀無疑是一個矛盾,若從“油改彬”背景來理解,矛盾迎刃而解。

上述文書分析告訴我們一個清水江流域林業生產發展的歷史過程。清水江流域的林業生產最早見諸于天柱清水江流域一線,然后在康熙后期至雍正時向上游及縱深的支流推進;最早的主要林產品是油茶林、桐油甚至白蠟樹等經濟林,康熙后期經雍正至乾隆間向杉木用材林大轉換。油樹到杉木是一次經濟轉型,至嘉慶后期清水江主流錦屏與劍河間杉木生產成為主要產品,最終形成了到民國時期清水江流域林業生產的基本模式與林產品分布格局:杉木生產主要集中在流經錦屏、天柱境內的小江下游兩岸與錦屏清水江干流兩岸的平略鄉、河口鄉至劍河加南加一線。而在三穗縣的邛水河-小江上中游與黎平的烏下江中上游一帶、天柱清水江段、錦屏縣亮江兩岸則是油樹與杉木兼顧,至民國時期“油杉兼顧”更為突出。

林產品轉型的次生后果深刻地影響了林業生產與林區社會生活:第一,伴隨“油改杉”的一個重大后果是林區由“自用林”“用柴林”向生產性“用材林”的“山場杉木”轉換,引起了大規模地開發荒山與廣植杉木,這一現象在在文書中多有反映。康熙晚期至雍正的文書中看到所出售山場一般較大,且初始無股,它意味著什么?應當是“用柴林”、經濟林向“用材林”轉化推動了對荒山的大力開發的結果。這一現象體現在支流上則是乾隆早期,到嘉慶道光時林業生產進入到一次高峰階段,表3各時期文書數量是其重要見證;第二,導致種植技術由油杉間種向雜糧杉木間種的變化。大量文書出現油地與杉木共同書寫,是其混種的歷史事實。為此《杉木》一書認為清水江流域林業生產有油桐混種的傳統,然后又發展起雜糧與杉木混種的創新[14],這是從技術上解釋歷史。若從實際生產過程上看歷史,則是林業產品結構變化引發的間種變化,尤其是當玉米雜糧在康雍時期引入清水江流域后,間種雜糧成為自然選擇。它表明這種創新不是單純的技術原因,背后有社會經濟發展引發的產品需求發揮著重要的推動力作用;第三,引發了林區內社會成員身份變化。那些從事林業生產的小林戶自己有了一個身份識別的稱呼“山友”,及一個類似于“山友”的新社會階層也在林區活躍起來,即文書中所稱的“栽手”。他們似乎構成了一個新的“技術性”社會階層。許多研究者將其身份與“佃農”等同,如果細致研究會發現佃農的定義可能貌似神離。

四、林農的生產與經營:社會性林農群體與小林場規模的不對稱性林業生產進入林農時代的清水江流域,是以生產性為主導的林業生產。迄今為止尚還沒有一項研究量化出林業生產的規模。這里的林業生產規模有三層內涵,一是面上的規模有多大?所謂“面上規模”,是將清水江流域的林業生產視為一種產業,那么總有一定量從事其產業活動的生產者與經營者群體,由他們構成流域內社會性的林農群體;二是如果有廣泛的社會性林農,那么其中一戶占有多少生產資料從事生產?它是面上規模的另一個指標;三是林業生產中存在著林農大戶。林農大戶往往標志著產業的深度,它是林業生產規模在面上(社會性)與生產能力(社會化生產)上的統一。林農大戶從事林業生產與經營其產業有多大?從現有歷史文獻看,民國以前的生產規模很難有清晰史料予以揭示。目前的情況是,只有林業契約是我們了解清水江流域林生產規模最實際的第一手資料,那么它能否再現林業生產規模這一歷史面貌。

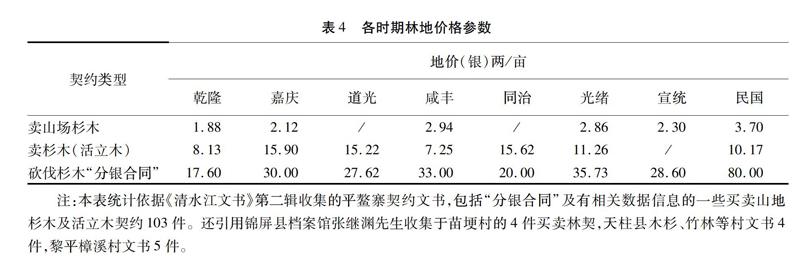

林業契約文書能為我們提供清水江流域林業生產規模信息。可從幾個方面統計林地買賣契約來觀察從事其產業活動的生產者與經營者。首先,清代以來各個時期有多少林地買賣契約,其買賣頻率與數量是可認定生產規模指向。其次,在進入統計的林地買賣契約中,有多少是林地出賣者,則能較為精確的量化林業生產的社會性群體,如果再輔助于統計出這些林地買賣契約中有多少買方,應當說,林業生產在面上的規模就表現出來了。本文嘗試對已收入到三穗、天柱、錦屏、黎平縣等部份村寨林業買賣契約做“取樣”統計,粗略統計出各縣在各時期的林地買賣頻率如表3所示:

僅表3統計看,表中出賣林場方林農3247戶,購買林場方林農1074戶,這樣參與買賣林農有4321戶。同樣,林農中還有“載手”,雖然不能說栽手是林地的自然主人,但栽手身份是林農卻無疑義。僅在《清水江文書》(第1—3輯)就統計出506件“賣栽手契”和551件“佃山林契”共1057件,其中栽手保守估計至少600余戶。此外,有些買賣林地契約是幾戶人家共同行為,因此林農戶數遠遠大于上述統計林戶。上述對林農的量化統計從一個側反映出,自清乾隆朝以來清水江流域林業生產廣泛地活躍著一個林農群體。

其實,上引各地買賣林地契僅是對各縣少數村寨的統計,從該統計中成交頻率與數量看,林業生產在每個地方都不是孤立的經濟行為,顯現出社會化生產傾向。若從買賣雙方看,各地林業生產從業者人數均不在少數,表明存在著一個廣泛的社會性林業生產與經營者群體;這個群體從乾隆起至民國三百年間構成了林農的主體。還要指出的是,上面統計的買賣契雖然從數量上表明了林農群體的規模,但買賣契體現的又不是絕對林農群體的數量,它實際上只是林農社會性群體的一種折射,其折射出的事實是,清水江流域還潛藏著至少與之等量齊觀的那些沒有出售林地的林農群體。而且毋庸置疑的是,如果用統計的尺碼去量度整個清水江流域林區現存林契,揭示出的將是一個擁有龐大群體的林農社會。

清至民國清水江流域存在著廣大林農,只是流域內生產規模在面上的體現,它與圖1顯示的空間性組合觀察,看到的是在流域內呈現出林業生產社會化產業傾向。但林業生產的規模還有縱深性,即作為一種產業對地方經濟有多大影響。換句話說,從事林業生產的生產經營者擁有多少林地?他從林地中能獲得多少收益?林業生產中是否有大林地所有者?他們是否左右著當地的林業生產與經營?這是觀察林業生產經營規模在面與縱深上的統一。它們是深度衡量林業生產規模即社會化生產的又一重要指標。

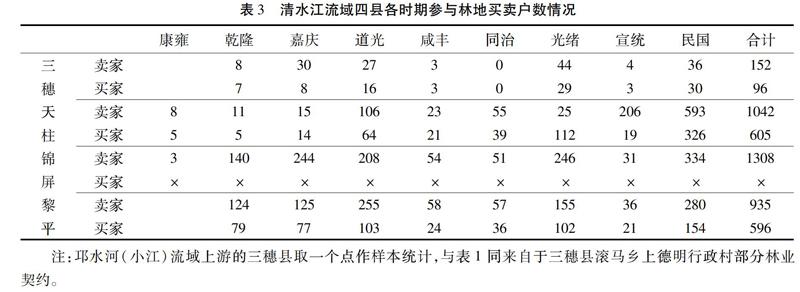

一戶林農擁有多少林地?林地有多大面積?通過分析現存各類型清水江文書中的一些信息,是可以為我們判斷單位面積有所幫助。《清水江文書》《天柱文書》《貴州清水江文書·黎平卷》和《三穗“錦屏文書”》都是從歸戶性分類整理,這就提供了明確的一戶林農的家庭背景,還可以觀察到一塊林地面積的大小與一戶林農占有多少座林地山場。具體地講,一件買賣契有林地出賣者與買入者,它既是林地所有者的身份信息,又有所出售或者買入林地的確切信息,因此通過買入一方可以觀察到該塊林地面積,這就為我們測算一般山場面積提供了樣品。同時,文書“歸戶性”將一戶家庭不同時期由不同的家庭成員買進林地的林契匯集起來,這就有益于觀察到一個家族或家庭不同時期的林地產業的所有狀況,可視為一個家庭山場積累的總量。但是有一個統計方法問題還須討論,一般買賣林地契中沒有寫明該山場單位面積,那么如何測算出一次林地買賣中所出售的林地面積?價格是每一件買賣契文書都不可缺少的要素,只須做一些技術性方法處理,通過價格則可判斷林地單位面積。所謂技術性方法的處理,就是找到一些能夠規定單位面積的“常數”和價格“參數”。經對所找到的部分各類文書的分析,大致形成表4內1畝林地的價格參數(詳細內容及具體操作方法另文再討論)。雖然這些參數不太準確和全面,但卻是目前能夠利用推算林契山林面積最可靠和可行的方法。

還引用錦屏縣檔案館張繼淵先生收集于苗埂村的4件買賣林契,天柱縣木杉、竹林等村文書4件,黎平樟溪村文書5件。判斷一戶林農有多少座山場,一座山場有多大,運用上述分析方法形成的“常數”“參數”,與契約文書內價格要素相比照,就可從中觀察到所出售林地單位面積,如果將一戶林農所有林契總合,則可推算出一戶林農擁有的林場面積。將《清水江文書》中林地買賣契與表4內的三類畝價參數比較,就林地活立木(嫩木)而言,一般一戶林農出售價格在1~2兩間;單純的“山場杉木”價格大都不及1兩,一般出售僅是銀幾錢幾分;從砍伐杉木情況看,一次砍伐杉木出售的價格可有數十兩至百兩,但平均到戶后,也僅數兩到十數兩。因此,從整體上看各戶所擁有林地大都在1~3畝間。在《三穗“錦屏文書”》《天柱文書》和《貴州清水江文書 黎平卷》涉及到的邛水-小江和小江林區、亮江流域及黎平烏下江林區也能看到這一常態,甚至林農所有林地還略少。

那么,清水江流域有無林農大戶?從清水江買賣契約文書中都能看到,部份林農一生購進了數座或者許多“山場杉木”。現有一些研究所分析的所謂林農大戶,直接依據是將其擁有數座山場作為實證。這一方法不錯,然而仔細觀察各種林契可以發現“山場杉木”有大有小,單純以山場數目定義大戶就顯得簡單了。那么,擁有幾座山場能否稱作大戶,作為概念的一座“山場杉木”就很重要了。因此,要真正量化出一戶林農所擁有林地,須要有一些前提工作要做:

第一,一般買賣契約文書中一座“山場杉木”面積有多大?因此必須對作為一座完整山場的山嶺大小稍事分析,以確定一座完整“山場”的概念。經對相關文書史料的分析(具體分析方法將在另文中討論),推斷出一般一座完整山場或大到10余畝,或小不足1畝。清水江文書中所謂一座山場大都是相似規格與模式。

第二,林農有數座山場能否定義其為大戶,不僅在于他有數座山場,主要還得觀察其山場實際面積。那么,一戶林農能有多少座“山場杉木”?山場實際面積多大?本文參考林契6000余件,但沒有一件能明確回答這個問題,還得借助各類林業文書內含信息做綜合分析,其中“分關書”是一個重要線索。原本分關書性質是分割財產,但它潛在的一個歷史內涵卻是財富積累終極結果的見證。我們從幾件分關書中可以知道一戶林農占有幾座山場,并由此可判斷出林場大致面積總合。由平鰲寨姜之謨經歷兩次分家所形成的分關文書,看到姜之謨一家名義上擁有15座山場,通過對文書相關資料技術比對(具體分析方法將在另文中討論),拱黨格4股山約2.5~2畝、皆眼12股山2~3畝間、 七桶100股山4畝左右、該在幫山2.1畝、丟桑12股山0.3畝、 菩薩坡(烏沙坡)山3~4畝左右、皆敢山1畝左右、領對憂約山 0.5畝、引響了山約1畝,引大也山20畝山(實占有約1畝)、南污故(南烏固)山約0.55畝,孟污桑12股山約4畝(實占有約0.5畝),合計約20余畝山場這里用于分析的契約文書,來自張應強,王宗勛主編:《清水江文書》第二輯,第1、第2冊,廣西師范大學出版社,2009年。。需要說明的是,姜之謨山場是一家三代人積累的結果,從乾隆三十一年其父姜應顯買”拱黨格”開始,直至其子孫姜啟姬在道光咸豐年間購入。因此,無論是由姜應顯祖孫三代組成的大家庭還是由姜之謨所構成的核心家庭,這個家庭擁有的林地山場在20畝左右。姜之謨雖然是作為嘉慶道光間平鰲寨較多山場的典型代表,但從本文所分析契約文書看到,無論是在林業生產“發達”的干流中游一帶,還是在亮江、烏下江及小江一線,擁有較多山場的林農其山場面積大體如此。

現存文書中也能看到流域內有規模較大林場記載。如錦屏縣扒洞烏界溪山“杉木一萬有余”[8]第8冊:274、天柱縣竹林鄉“嵊界頭養木壹塊,計栽樹壹仟有余”[15]、石洞鄉柳寨“段丘坡”山場“子木兩千有余”參見龍澤江:國家社科規劃課題結題成果“清水江文書的價值與開發利用研究”(附錄一),未刊稿。,黎平縣羅里鄉八卦村“者告”杉山有500余株參見黎平縣檔案館:貴州清水江文書·黎平卷(打印未刊稿),第一輯,第3冊,第223頁。。影響山場面積判斷還有一些要素,如一些契約中提到山場股份都很大,文斗寨“黨假山”為90兩山,[8]第8冊:314平鰲寨“七桶山”為100股[15]第2輯第1冊:27、“扒洞溪”山144股[15]第2冊:158、“井儼”大山160股[15]第1冊:306。再從山場“分銀單”看,民國十七年岑梧寨陸相保賣“污蓋溪山”一所,“得錢45萬4千8百80文”[8]第7冊:438,折合銀為250.71兩,道光元年文斗“陋見山場”賣木得銀273兩[8]第6冊:68,道光十五年文斗賣“地租”3股價銀130兩[8]第7冊:397。上引扒洞烏界溪山契約講到“杉木一萬有余”,而該契約是出售載手股與地租股,作價170兩。如果與本件地租股價130兩比較,兩者價格大體一樣,可以認為本契出售地塊上的林木也差不多1萬有余。上述各類契約包含的多重林業信息都是相對的,有些的確表明山場面積較大,但大面積山場或大股份山場并不意味著就是“林業大戶”,它們往往被十多戶甚至數十戶林農所“派分”;一件道光年間訴狀詞稿文書講到“冉中勇山杉木一所”砍伐出售,木價共銀2650兩,可謂很大一筆收入。但此山由四十八戶林農共分[16],因此落實到每一戶林農手中也沒過60余兩。從大多數“分銀單”也顯示出,山場每股折合銀兩也多大在1~2兩間,這樣一來那些貌似大山的山場經眾多林農的股份分割后,每一戶林農擁有山場面積也不會有多大。此外,《天柱文書》《貴州清水江文書·黎平卷》及《三穗“錦屏文書”》中收集的買賣契約,一般出售山林獨立產權占多數,而僅數錢銀兩就將山場轉讓的事實更明確的表明,一戶林農即便占有數座山場,可能因其林場總合面積不夠大而無“林場大戶”資格。

研究歷史上清水江林業生產還有一個須深入探討的問題,即林農的生產效益。林農生產效益既是林業生產規模在面上的反映,更是制約林業生產發展的動因所在。清水江流域林業生產經濟收益,已有研究多是從林業生產的“市場”一面反映出的經濟收益,它只是清水江流域林業經濟的一個側面。林業經濟收益的另一面林農的收益,目前還沒有引起足夠的重視。但若要將林農收益具體歷史面貌完整真實地反映出來,不僅面臨著巨量的契約數據解析與統計的實證分析,還得找到實證分析的研究方法,目前的困難是這兩個方面的工作都尚處于盲區。本文希望通過對林契的簡約分析探索一個初步路徑。

林農從林業生產所得收益一般有兩種途徑,一種是出售產品——杉木收入,一種是出售林地(山場)收入。而產品收入有兩種形式,一是出售砍伐成材杉木,一是出售活立木(嫩木);林地(山場)收入也有兩種形式,除了出賣林地獲得利益外,林農還可以通過一座山場的二次買賣形成地權流轉中的增值而獲得收益。本文主要分析產品收入即通過砍伐一座山場的“產值”來觀察林業生產中的效益。稍須指出的是山場產值的“一次林業生產周期”問題。今天人們習慣以“十八杉”來概述生產周期。但就能觀察到的杉木栽種與出售間有邏輯關聯的文書,其中是很難看到18年就將杉木砍伐出售的事實,大都在20多年至30年間。“十八杉”的概念是指杉木成材的“物理時間”18年,但出售“十八杉”成材的“商品”時間則又是一回事;杉木買賣行為更受到林場地理環境、生產人員、市場需求等內外因素影響,實際上我們從文書中看到的“生產周期”更多是30年左右。“十八杉”成材的物理時間并不與“產值”收益的“商品”時間周期同步,是測算一座特定山場收益時必須考慮到的因素,因此,本文在測算林農收益時,以30年為一個生產周期作統計單位。

那么,砍伐一座山場能創造多少產值?從一座特定山場砍伐賣木“分銀合同”上,是能夠對一座林場的“產值”作出判斷的。經對平鰲寨一個家族自嘉慶到民國間部分山場賣木收入的統計(具體分析方法另文討論),一座完整山場一個生產周期的收入分別是:“污假乍山”收入(錢)4688~7280文[16]第1冊:86、87、87、“該在邦山”收入(銀)34兩或(法幣)22.8萬元[16]第1冊:148、331、 471、476、“眼響了山”收入(銀)4.8兩[16]第1冊:32、42、79、“南思些山”收入(銀)6400文[16]第1冊:52、85、“皆里白得山”收入(銀)21~31兩[16]第1冊:101、432、268、“引相宜山”收入(錢)11.8098萬文[16]第2冊: 23、43、424、“大龜尾山”收入(洋)643元[16]第2冊: 368、486、“黨求山”收入(洋)157元[16]第2冊:332、379、426、430。上述產值只是一座完整山場的相對收益,但畢竟是一座山所創造出經濟效益的能力反映。林農從經營林業中獲得收入還有其它形式:有通過出售活立木(嫩木)產值獲取差價,如姜應顯父子在乾隆五十九年出資0.13兩買到“皆敢”杉木一幅(1/8股),在嘉慶五年又以0.35兩購買該山杉木一幅(1/8股),嫩木經過六年郁閉期生長,六年后產值升值近3陪;有通過買賣林地所有權從地價差價中獲取收入,如“七桶山”嘉慶十年出售1/100股獲利1.4兩,至嘉慶十四年出售該山場1/50股,獲利4兩,該山場四年間增值0.6兩。

從山場林地所有人處租佃山場從事栽種杉木生產,這類生產者在林契中稱為“載手”;栽手當然也是林農。那么,栽手在林業生產中有多大收益,也是我們認識清水江流域林業生產的一個指標。一般地主與栽手的分成比例為3∶2,我們從部分“分銀合同”中“栽手”所得分成收益看到,相對于地租(地主股)在絕對數上也是一筆不小的收入。再從一些出售栽手股文書也能看栽手所得也相當“豐厚”,嘉慶十八年姜啟武兩弟兄出售栽手一股得銀24.4兩[16]第2冊:214,嘉慶二十五年龍勝云等出售栽手股得銀33兩[16]第2冊:223,嘉慶二十三年唐金支兩次出售栽手股分別得銀6兩8兩[16]第2冊:215、220。如果跟蹤一戶栽手長期收益這一特征尤其明顯。平鰲寨栽手唐保升(身)父子兩代佃山植木,從嘉慶七年到十三年,通過出售栽手股獲銀50兩[16]第2冊:116、172。

觀察上述所引文書反映出的各山場經濟效益,對于推論清水江流域林農在林業生產中所獲經濟收益有幾方面的認識價值。首先,一般山場一個周期產值都不大;其次,部分山場雖然有較高產值,如果考慮到該山場內的股分分割,那么每一戶持股林農實際所得收入也有限。第三,栽手的收益并非如某些研究所稱“遭受嚴重的盤剝”,他們也有不菲的收益前景及實際所入,由此判斷這些被研究者定義為佃農身份的“栽手”,實際上是職業的林木栽種者,以其說是佃林農,不如說成是林業雇工更恰當。

通過對本節所引文書的分析,我們可以從幾個方面去認識清水江流域林業生產的特征。從對清水江流域林契區域性分布分析,清水江流域林業生產有其共性,即林地買賣文契多但買賣規模小。林契多表明,林業生產是當地經濟生活中一個非常活躍的組成部分。規模小則是指每一件林契中交易的無論是林地還是出售林木的收益,林農一方無論是賣主還是買主,都不是很大的林場所有者,即便是經過長期積累林場者,其一生所能積累起的林場規模也有限。上述歷史事實從深層方面揭示出清水江流域林業生產特征:清水江流域林業生產呈現出社會化林業生產傾向,其中一個重要的方面就是擁有一個從事林業生產的社會性林農群體。但林農也有三個層次,首先是眾多的小林農,他們大多占有林地1-3畝;其次有較多林場所有者,如上文中的姜之謨家庭;最后是林農大戶,如嘉慶道光年間河口鄉的“姚百萬”家族,清末—民國時期加池寨姜恩培—姜源林家族、文斗寨“三老家”,他們經長期持續地積累擁占有大規模林場,但流域內小林地所有者構成了林業生產的主體。于是就整個清水江流域林業生產來說,一方面我們看到的是漫山遍野的杉木鋪天蓋地般地源源不斷地生長,另一方面其內部是經過契約文書確權被獨立而又狹小的山場分割得雞零狗碎的生產單位。這也許是清水江文書中至今還保存著數萬件林業契約的原因所在。

歷史上形成的這一相對多的林農與林農經營山場狹小的不對稱性,規定了流域內林業生產的規模與發展方向。一方面,它反映出流域林區內活躍著許多以它為生的林農,獨立而狹小的生產規模有利于林農自主地進行林業生產與再生產,為大多數林農提供了發展機會;另一方面也反映社會化商品生產還沒有真正地進入到林業生產的廣闊領域內。再從林業收益來看,林農的收益也推動了經濟增長的空間,但也是其擴大生產的局限;清水江流域林業生產主要大業主還是商人,林業生產中的收益大都被流通領域的商人們所攫取。因此,在經濟分配倚重倚輕的不平等環境下,林區廣泛的生產者——林農形成的財富觀念是:林地的重要性不及田產的重要。這種財富心理制約了林業生產的擴展卻推動了農業生產,尤其是刺激了農業經濟中的土地買賣。這就是為什么林業大戶往往將林業收入投入到田產上,他們不但占有大規模林場,更占有大量田產。即使有了如官僚資本“企業公司”進入到林業生產領域,這一面貌至民國時期都未能徹底改觀。如有研究指出林業生產繁榮的三江地區,民國時期“最大的作坊主阮開士購買的土地可收產量一百多挑和8000多斤,并經營下河木商”。于是,從整體上來看,清水江流域自清乾隆朝以來形成了社會性的林業生產,但其生產過程卻自然地分裂為兩個部分,一是從事林業生產一端的種植杉木或者“原木”的生產者,我們稱之為林農,一是從事于“原木”收購買賣一端的商人,如水客,行戶。前者從事的林業生產我們稱之為“林農經濟”,而另一端的生產者有研究者稱之為“木商經濟”。兩種經濟并存各自發展而非相互滲透的趨向,影響了流域內林業生產向社會化大林業的擴張與轉型。這就得出一個可以評價清水江流域林業生產規模的認識:自乾隆至民國時期清水江流域有社會性的林農群體,但卻止步在社會化大林業生產的門檻。

參考文獻:

[1]林芊.民間文書視野下內地邊疆少數民族地區社會經濟生活[J].原生態民族文化學刊,2015(4):64-65.

[2]王啟無.貴州清水江流域之林區與木業[J].貴州企業季刊,1943(4).

[3]馬國君,李紅香.近六十年來清水江林業契約的收集、整理與研究綜述[J].貴州大學學報,2012(4):74-81

[4]張新民.走進清水江文書與清水江文明的世界——再論構建清水江學的題域旨趣與研究發展方向[J].貴州大學學報,2012,30(1):40-47.

[5]程澤時.清水江文書之法意初探[M].北京:中國政治大學出版社,2011.

[6]梁聰.清代清水江下游村寨社會的契約規范與秩序[D].重慶:西南政法大學,2007.

[7]張應強,王宗勛清水江文書:第三輯[M]. 桂林:廣西師范大學出版社,2011.

[8]張新民.天柱文書:第一輯(第4冊)[M].南京:江蘇人民出版社,2013:124.

[9]張應強,王宗勛.清水江文書:第一輯[M]. 桂林:廣西師范大學出版社,2007.

[10]王宗勛.錦屏文書征集手記[M].廣州:世界圖書出版公司,2015:133.

[11]馬國君.《平苗紀略》研究[M].貴陽:貴州人民出版社2008:117.

[12]張坤美,陳冬梅.清至民國黔東南林副產品規模化及原因探折[J].原生態民族文化學刊,2015(2):26-28.

[13]吳中倫.杉木[M].北京:中國林業出版社.1984.

[14]張新民.天柱文書:第一輯(第5冊)[M].南京:江蘇人民出版社,2013:25.

[15]吳大華,潘志成,梁聰.清江四案研究[M].貴陽:貴州民族出版社,2014:122.

[16]張應強,王宗勛.清水江文書:第二輯[M].桂林:廣西師范大學出版社.2009.

(責任編輯:楊軍昌)