“一帶一路”戰(zhàn)略沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品投資策略

◎李佳媛 龐曉東

“一帶一路”戰(zhàn)略沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品投資策略

◎李佳媛 龐曉東

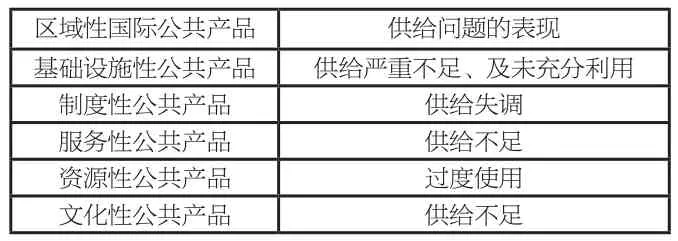

20世紀(jì)以來,區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和經(jīng)濟(jì)全球化是世界經(jīng)濟(jì)的最顯著特征。回望過去全球化浪潮的兩次受挫,都肇始于資本主義世界的經(jīng)濟(jì)危機(jī)及其帶來的國際間及區(qū)域間發(fā)展的矛盾,而矛盾的根源則在于全球經(jīng)貿(mào)利益不能得到合理的分配。區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和經(jīng)濟(jì)全球化推進(jìn)進(jìn)程中“跨界”公共產(chǎn)品的供給不足﹑供給失調(diào)﹑過度使用及未充分利用等供給端的諸多問題又加劇了全球經(jīng)貿(mào)利益分配不均的矛盾。20世紀(jì)60年代開始公共產(chǎn)品理論向國際領(lǐng)域的拓展,為解決全球化推進(jìn)過程中產(chǎn)生的“跨界”問題供給提供了新的理論視角。

2013年9月,國家主席習(xí)近平首次提出通過多國參與,共同構(gòu)建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”,沿線國家要從政策﹑貿(mào)易﹑投資等方面加強(qiáng)溝通交流,促進(jìn)沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同年10月,又首次提出不斷加強(qiáng)同東盟國家構(gòu)建友好發(fā)展的海洋合作關(guān)系,共同建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”。由中國倡導(dǎo)的共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”(簡稱“一帶一路”)的重大倡議,得到國際社會(huì)高度關(guān)注。

本文通過對(duì)“一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給現(xiàn)狀﹑“一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給機(jī)制以及直接投資狀況的分析,認(rèn)為“一帶一路”倡議的提出將有效改善沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給,并進(jìn)一步改善各國發(fā)展不均衡等問題。

區(qū)域性國際公共產(chǎn)品概述

區(qū)域性國際公共產(chǎn)品概念提出與分類。傳統(tǒng)上來講,對(duì)公共產(chǎn)品的研究集中在一國的主權(quán)范圍內(nèi)。而隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和全球化的推進(jìn),氣候變暖問題﹑傳染病防治問題﹑金融安全問題﹑恐怖主義應(yīng)對(duì)問題﹑互聯(lián)網(wǎng)安全問題等諸多跨主權(quán)國家的公共產(chǎn)品供給逐漸成為研究和關(guān)注的焦點(diǎn)問題。此類問題的解決已經(jīng)超出了一國的能力范圍,需要加強(qiáng)國際間的合作才能得以解決。這樣公共產(chǎn)品理論延伸到了國際關(guān)系研究領(lǐng)域。國際公共產(chǎn)品最早出現(xiàn)在曼瑟爾·奧爾森(Mancur Olson)在 1971年發(fā)表的《提高國際合作的激勵(lì)》一文中主要研究了提升美國在北約安全合作機(jī)制中的角色與作用。美國學(xué)者查爾斯·金德爾伯格(Charles P.Kindleberger)正式將公共產(chǎn)品理論引入到國際關(guān)系學(xué)研究當(dāng)中,在《1929-1939年的世界經(jīng)濟(jì)蕭條》一書中指出,國際經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)需要某個(gè)國家承擔(dān)“公共成本”,將國際公共產(chǎn)品與國際霸權(quán)聯(lián)系到一起。之后羅伯特·吉爾平(Robert Gilpin)完善了這一思想,將其發(fā)展為“霸權(quán)穩(wěn)定論”。聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署定義國際公共產(chǎn)品在消費(fèi)上應(yīng)當(dāng)對(duì)所有國家﹑人民﹑世代有著基本的普遍性,能夠?qū)⒄麄€(gè)人類視為這種產(chǎn)品的受益者。而世界銀行對(duì)國際公共產(chǎn)品的定義更加強(qiáng)調(diào)物品的外部性以及國與國之間的合作。

綜上所述,國際公共產(chǎn)品不僅需要滿足公共產(chǎn)品的基本特點(diǎn),還需要具備三個(gè)特殊的條件:國家﹑全球范圍﹑代際。國際公共產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)指能夠使多國居民受益而不只是某一人口群體或一代人受益并且在將來長期提供的公共產(chǎn)品。

“一帶一路”倡議的區(qū)域性國際公共產(chǎn)品特性。自古以來“一帶一路”沿線就是商貿(mào)文化交流的黃金大通道,進(jìn)入近代以來由于諸多原因發(fā)展慢了下來,地區(qū)的均衡發(fā)展亦受到諸多制約。隨著“一帶一路”倡議的全面推進(jìn),將帶來該地區(qū)的新的繁榮。從“一帶一路”倡議的宗旨來看,旨在構(gòu)建可持續(xù)﹑平衡的區(qū)域性﹑國際性發(fā)展構(gòu)架,并實(shí)現(xiàn)區(qū)域間國家的“互聯(lián)互通”,致力于為地區(qū)發(fā)展提供解決之道,亦具備區(qū)域性國際公共產(chǎn)品的特性;從參與機(jī)制來看,“一帶一路”倡議主張成員國家及相關(guān)的國際組織成員本著“共商﹑共建﹑共享”的原則開展各項(xiàng)國際事務(wù)及相關(guān)活動(dòng)。其體現(xiàn)出來的平等性﹑共享性﹑互惠性,本身就成為區(qū)域性國際公共產(chǎn)品的重要內(nèi)容和表現(xiàn)形式;從公共產(chǎn)品供給機(jī)制來看,“一帶一路”倡議作為沿線區(qū)域已有區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給構(gòu)架的有益補(bǔ)充和完善,有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),且沿線各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展及利益訴求存在較大的差異性,這便于相互間協(xié)調(diào)和監(jiān)督成本的減少,集體行動(dòng)達(dá)成一致的可能性較大。另外“一帶一路”沿線不存在具有特別強(qiáng)勢(shì)的國家,成本分?jǐn)偰軌蛎黠@降低區(qū)域性國際公共產(chǎn)品被某國“私有化”的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,區(qū)域性國際公共產(chǎn)品覆蓋國家較少,各國從中獲利與付出成本比較清晰明確,能夠有效降低公共產(chǎn)品供給過程中出現(xiàn)的“搭便車”現(xiàn)象以及公共產(chǎn)品“私有化”的風(fēng)險(xiǎn)。

通過對(duì)公共產(chǎn)品理論的梳理可以看出由中國政府主導(dǎo)的“一帶一路”倡議具有區(qū)域性國際公共產(chǎn)品的特性。“一帶一路”倡議補(bǔ)充﹑發(fā)展了沿線地區(qū)區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給機(jī)制,必將為加快整個(gè)地區(qū)乃至世界的均衡發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。

“一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供求及需求現(xiàn)狀

“一帶一路”倡議沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給現(xiàn)狀。20世紀(jì)70年代以來,公共經(jīng)濟(jì)主體多中心趨勢(shì)的發(fā)展使得公共產(chǎn)品的供給主體除傳統(tǒng)的政府與主權(quán)國家外,拓展到政府間國際組織﹑非政府組織以及私人和跨國企業(yè)。在全球性公共產(chǎn)品分散化供給的情況下,存在未充分利用和供給不足兩方面的供給問題,在“一帶一路”沿線地區(qū)這樣的供給問題十分突出。

表1 “一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品及其供給問題的表現(xiàn)

“一帶一路”倡議沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品需求現(xiàn)狀。長期以來,由于歷史與現(xiàn)實(shí)的多種原因,“一帶一路”倡議沿線國家林立,地區(qū)局勢(shì)等復(fù)雜的局面使得該區(qū)域的國際公共產(chǎn)品供給長期滯后于地區(qū)發(fā)展的需要,成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的原因之一。

僅以亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施性公共產(chǎn)品為例,亞洲開發(fā)銀行(ADB)在《滿足亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求》的報(bào)告中指出,到2030年亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的資金需求將超過23萬億美元。近幾十年來亞太地區(qū)各國經(jīng)濟(jì)普遍持續(xù)發(fā)展,人民生活水平得到了提高,然而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然出現(xiàn)短缺。約4億人缺乏電力供應(yīng)﹑3億人得不到安全水供應(yīng)﹑15億人缺少基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施。許多經(jīng)濟(jì)體由于缺少道路﹑鐵路﹑港口等無法實(shí)現(xiàn)與世界市場(chǎng)的高效率接軌,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)體間發(fā)展不均衡。述變動(dòng)外,以文化﹑體育和娛樂業(yè)為代表的文化性公共產(chǎn)品;以水利﹑環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)為代表的基礎(chǔ)設(shè)施性公共產(chǎn)品等也保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),對(duì)外投資表現(xiàn)出廣泛的發(fā)展空間,與“一帶一路”戰(zhàn)略背景下沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品的供給相契合。

中國企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國家對(duì)外

表2 2010~2020年間亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資需求預(yù)估 單位:十億美金

亞太地區(qū)有著巨大的區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供需缺口,而該地區(qū)目前的區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給卻又缺失。亞洲市場(chǎng)雖擁有充足投資資金,但長期缺少類似亞投行(AIIB)這樣的投融資平臺(tái),而美日主導(dǎo)的區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給機(jī)制又不能夠滿足地區(qū)發(fā)展需求,導(dǎo)致出現(xiàn)龐大的投融資缺口。

中國企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品直接投資現(xiàn)狀

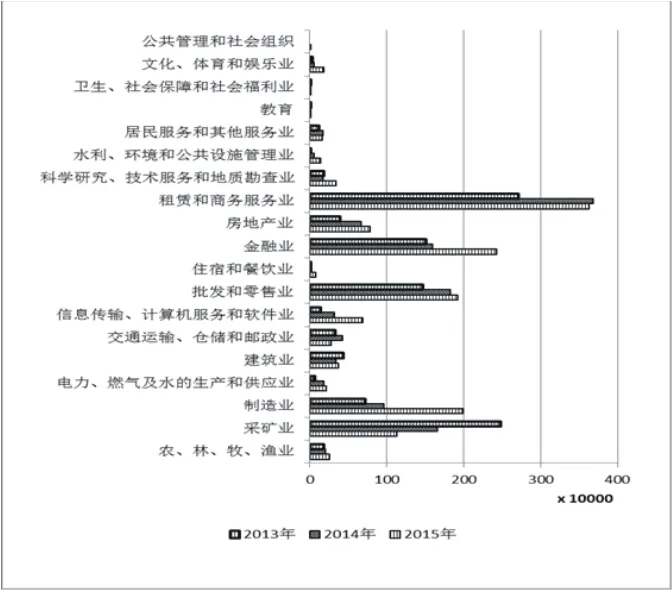

公共產(chǎn)品對(duì)外直接投資類型分布狀況。中國對(duì)外直接投資行業(yè)分布數(shù)據(jù)顯示,近年來對(duì)外直接投資主要集中在以租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等為代表的服務(wù)性公共產(chǎn)品﹑以金融業(yè)為代表的制度性公共產(chǎn)品以及以采礦業(yè)為主的資源性公共產(chǎn)品。其中服務(wù)性產(chǎn)品始終位列第一,制度性公共產(chǎn)品居于第二。由此可見,中國企業(yè)對(duì)外直接投資結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定且總體上投資領(lǐng)域日趨多元化。

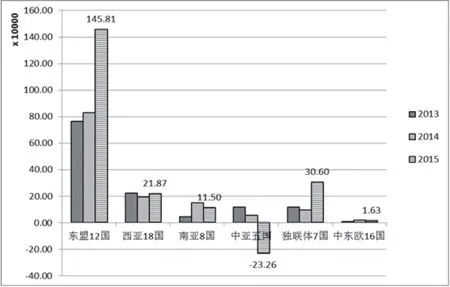

另外,從年度對(duì)外直接投資額變動(dòng)情況來看,資源性公共產(chǎn)品投資額在2014﹑2015連續(xù)兩年出現(xiàn)加大幅度的下降,這表明在流量中以自然資源性公共產(chǎn)品為主的投資比例下降。服務(wù)性公共產(chǎn)品在2015年小幅回落,在仍占據(jù)主導(dǎo)地位。而其余四大行業(yè)對(duì)外投資總額均保持穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì)。除上直接投資狀況。本文將推進(jìn)“一帶一路”沿線65個(gè)國家按照地理區(qū)位劃分為:東盟12國(中國,包括東亞的蒙古國)﹑西亞18國﹑中亞5國﹑獨(dú)聯(lián)體7國﹑中東歐16國。以2015年為例,中國企業(yè)對(duì)東盟12國直接投資流量最大,占到對(duì)沿線國家投資總額的77.5%,這主要基于雙方長期性的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作關(guān)系;其次是包括俄羅斯在內(nèi)的獨(dú)聯(lián)體7國,直接投資流量達(dá)305965萬美元;而中東歐16國地處亞歐大陸腹地,加之政治﹑經(jīng)濟(jì)等相關(guān)因素的影響,中國對(duì)其國家直接投資很少,占比僅為0.87%。可以看出,中國對(duì)“一帶一路”沿線國家直接投資地區(qū)分布相對(duì)穩(wěn)定,投資分布集中且較單一。而“一帶一路”戰(zhàn)略的構(gòu)建恰為中國投資的地域拓展提供契機(jī)。

圖1 依行業(yè)分對(duì)外直接投資凈額

圖2 中國企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國家直接投資流量

據(jù)《中國對(duì)外投資合作發(fā)展報(bào)告(2016)》統(tǒng)計(jì)顯示,中國與“一帶一路”沿線國家在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作日益加強(qiáng)。2015 年,中國對(duì)“一帶 一路”沿線國家承包工程新簽合同額 926.39 億美元,同比增長 7.4%;完成營業(yè)額 692.65 億 美元,同比增加 7.6%;分別占當(dāng)年各國(地區(qū))新簽合同總額和完成營業(yè)額總額的 44.1%和44.9%。其中,巴基斯坦,印度尼西亞,馬來西亞,沙特阿拉伯,老撾,孟加拉,泰國,越南,埃及和土耳其是中國企業(yè)在“一帶一路”上承包工程領(lǐng)域十個(gè)最大的國別市場(chǎng),新簽合同額合計(jì)570.15 億美元,占“一帶一路”市場(chǎng)的 61.5%;完成營業(yè)額合計(jì) 352.16 億美元,占“一帶一 路”市場(chǎng)的50.8%。中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家承包工程新簽合同額中,電力工程建設(shè)占27.35%,交 通運(yùn)輸建設(shè)占 16.2%,房屋建筑項(xiàng)目占 15.69%,中國正積極推進(jìn)“一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給及與沿線國家的合作。

“一帶一路”倡議沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品的供給策略分析

近年來,亞洲經(jīng)濟(jì)的飛速崛起備受世界矚目,亞洲地區(qū)GDP﹑FDI等份額顯著提高,其在世界經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著越來越重要的地位,同時(shí)也在一定程度上決定著“一帶一路”戰(zhàn)略的構(gòu)建。然而,亞洲內(nèi)部各國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展水平存在著較大差異,區(qū)域內(nèi)發(fā)展不平衡,存在著發(fā)展短板和瓶頸。

中國作為戰(zhàn)略“一帶一路”的倡導(dǎo)國,從宏觀戰(zhàn)略布局到微觀細(xì)節(jié)組織都應(yīng)有合理安排,并以身作則切實(shí)推進(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展。

從資源性公共產(chǎn)品看,近年來中國經(jīng)濟(jì)的較快發(fā)展帶來鋼鐵﹑玻璃等產(chǎn)能過剩問題,在“一帶一路”構(gòu)建中,中國可將國內(nèi)過剩產(chǎn)能積極投入到“一帶一路”沿線區(qū)域公共產(chǎn)品供給中,在順應(yīng)“去產(chǎn)能”政策的同時(shí),實(shí)現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通。

從基礎(chǔ)設(shè)施性公共產(chǎn)品看,應(yīng)以交通基礎(chǔ)建設(shè)為著力點(diǎn),推動(dòng)在公路﹑鐵路﹑港口﹑海上和內(nèi)河運(yùn)輸﹑航空以及能源管道﹑電力﹑海底電纜﹑光纖﹑電信﹑信息通信技術(shù)等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作,歡迎新亞歐大陸橋﹑北方海航道﹑中間走廊等多模式綜合走廊和國際骨干通道建設(shè),逐步構(gòu)建國際性基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),打通區(qū)域內(nèi)交通與通訊要道,以便捷的交通和高效的通訊為保障推動(dòng)國家間貿(mào)易的發(fā)展,推動(dòng)“一帶一路”沿線區(qū)域“設(shè)施聯(lián)通”。

從服務(wù)性公共產(chǎn)品看,中國應(yīng)鼓勵(lì)成員國主動(dòng)參與,推動(dòng)構(gòu)建亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行﹑絲路基金建設(shè),統(tǒng)籌國內(nèi)外資源并監(jiān)督落實(shí)政策的實(shí)施,合作構(gòu)建長期﹑穩(wěn)定﹑可持續(xù)的融資體系,加強(qiáng)金融設(shè)施互聯(lián)互通,創(chuàng)新投融資模式和平臺(tái),提高金融服務(wù)水平,探尋更好服務(wù)本地金融市場(chǎng)的機(jī)會(huì),鼓勵(lì)開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)發(fā)揮積極作用,加強(qiáng)與多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)的合作。

從制度性公共產(chǎn)品看,中國應(yīng)積極主動(dòng)探索與周邊國家交流合作新模式,設(shè)計(jì)高效互惠的貿(mào)易與投資發(fā)展制度及規(guī)劃,通過建立多邊協(xié)議﹑構(gòu)建國際性組織等各方認(rèn)可的合作機(jī)制形式,為“一帶一路”沿線國家長遠(yuǎn)﹑有序的合作伙伴關(guān)系構(gòu)建奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

從文化性公共產(chǎn)品看,要充分考慮沿線國家歷史文化﹑宗教信仰等情況,在尊重國家文化習(xí)俗差異化的前提下,加強(qiáng)人文交流和民間紐帶,鼓勵(lì)不同文明間對(duì)話和文化交流,深化教育﹑科技﹑體育﹑旅游﹑衛(wèi)生﹑媒體以及包括實(shí)習(xí)培訓(xùn)在內(nèi)的能力建設(shè)等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。

總之,中國應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)大國責(zé)任,秉持和平合作﹑開放包容﹑互學(xué)互鑒﹑互利共贏﹑平等透明﹑相互尊重的精神,在共商﹑共建﹑共享的基礎(chǔ)上,本著法治﹑機(jī)會(huì)均等原則加強(qiáng)合作,統(tǒng)籌兼顧,推動(dòng)國際公共產(chǎn)品有效供給,真正實(shí)現(xiàn)推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)“政策溝通﹑設(shè)施聯(lián)通﹑資金融通﹑貿(mào)易暢通﹑民心相通”五大領(lǐng)域的均衡發(fā)展。

結(jié)論及啟示

本文從“一帶一路”沿線區(qū)域間國際性公共產(chǎn)品供求現(xiàn)狀﹑機(jī)制以及區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給策略幾個(gè)方面展開分析,認(rèn)為“一帶一路”倡議能夠有效彌補(bǔ)沿線區(qū)域性國際公共物品供給不足,補(bǔ)充發(fā)展現(xiàn)有沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給機(jī)。此外,通過分析中國對(duì)“一帶一路”沿線國家直接投資公共產(chǎn)品類型﹑地區(qū)分布狀況,總結(jié)區(qū)域內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)以及沿線國家的投資環(huán)境特點(diǎn)。中國對(duì)外直接投資行業(yè)結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定,行業(yè)分布廣度仍有待拓展。中國應(yīng)以“一帶一路”戰(zhàn)略為契機(jī),統(tǒng)籌規(guī)劃,合理安排,推動(dòng)國際公共產(chǎn)品有效供給,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)“政策溝通﹑設(shè)施聯(lián)通﹑資金融通﹑貿(mào)易暢通﹑民心相通”五大領(lǐng)域的均衡發(fā)展,真正實(shí)現(xiàn)“一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)區(qū)域乃至世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)﹑貿(mào)易﹑文化等領(lǐng)域的帶動(dòng)和促進(jìn)作用。

由于區(qū)域性國際公共產(chǎn)品自身特有的屬性以及區(qū)域間發(fā)展現(xiàn)狀的差異性,其建設(shè)與供給機(jī)制也具有相當(dāng)?shù)莫?dú)特性。再者,國際公共產(chǎn)品供給的分析研究作為一項(xiàng)龐大的學(xué)科體系,其影響因素與構(gòu)建模式涵蓋甚廣。本文僅對(duì)當(dāng)前“一帶一路”倡導(dǎo)下沿線區(qū)域國際性公共產(chǎn)品供求現(xiàn)狀﹑機(jī)制﹑融資模式以及區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給策略幾個(gè)方面展開淺析。隨著中國“一帶一路”倡導(dǎo)務(wù)實(shí)階段的推進(jìn),該領(lǐng)域的研究將具有更現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。針對(duì)研究中的不足,筆者也將繼續(xù)深入學(xué)習(xí),關(guān)注時(shí)事動(dòng)態(tài),豐富完善理論支撐,對(duì)本課題進(jìn)行進(jìn)一步研究和探索。

(作者單位:山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 國際貿(mào)易學(xué)院)

全球化的不斷深入使得世界各地區(qū)面臨的區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給不足問題愈加突出。由于“世界政府”缺失,目前并沒有有效的“全球國際公共產(chǎn)品”供給模式。“區(qū)域性國際公共產(chǎn)品”作為“國際公共產(chǎn)品”的補(bǔ)充,為解決國際公共產(chǎn)品供給不足提供了新的方向。本文以公共產(chǎn)品的形態(tài)為標(biāo)準(zhǔn),從資源性公共產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施性公共產(chǎn)品、服務(wù)性公共產(chǎn)品、制度性公共產(chǎn)品、文化性公共產(chǎn)品五個(gè)層面進(jìn)行探討,通過對(duì)“一帶一路”沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給現(xiàn)狀、供給機(jī)制的分析,認(rèn)為“一帶一路”倡議的提出將有效改善沿線區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給,且進(jìn)一步改善各國發(fā)展不均衡等問題,并對(duì)“一帶一路”戰(zhàn)略下中國對(duì)區(qū)域性國際公共產(chǎn)品供給提出相關(guān)建議。

環(huán)球市場(chǎng)信息導(dǎo)報(bào)2017年38期

環(huán)球市場(chǎng)信息導(dǎo)報(bào)2017年38期

- 環(huán)球市場(chǎng)信息導(dǎo)報(bào)的其它文章

- 鼓浪嶼景區(qū)安全保障體系的構(gòu)建

- 我國城鎮(zhèn)化在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下的特點(diǎn)研究及前景展望

- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的碰撞

——三娘灣中華白海豚實(shí)地調(diào)研情況 - 鉆石模型視角下煙臺(tái)葡萄酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力分析

- 基于技術(shù)壁壘下國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分析

- 基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)下中日韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系的探討