將懲罰轉變為負強化的學理探究

陳婷

[摘要]由于對懲罰與負強化的概念理解不到位,導致一些教育者和研究者將懲罰與負強化混為一談。本文在總結懲罰與負強化的區別與聯系的基礎上,采用對比、分析、綜述的方法對懲罰與負強化在教學中的應用、其產生的效果以及懲罰與負強化之間的轉變進行了學理探究,旨在為教育工作者提供切實可行的建議。

[關鍵詞]懲罰;負強化;應用;轉變

由于對懲罰與負強化的概念理解錯誤,導致一些學者混淆了懲罰與負強化。譬如,張洪杰認為,“負強化就是不需要或不兼容的行為進行懲罰,從而削弱或者減少這種行為。如批評、處分等,有時剝奪獎勵或減少獎勵也是一種負強化。”再如,徐達奇指出,“必須適度利用懲罰這一有效的負強化措施,以遏制不良行為,樹立正氣。”很顯然,上面的論述混淆了懲罰與負強化的概念,他們誤認為負強化是一種溫和的懲罰形式。其實,懲罰與負強化是不能等同的。之所以產生上述現象,是因為:第一,這種誤解可能是源于把“負性”這個詞與某種形式的懲罰聯系在一起。第二,他們沒有找到懲罰的替代。第三,懲罰與負強化是相伴而生的,負強化中的強化物與懲罰中的懲罰物都是使個體厭惡的刺激。如果對這二者沒有清晰的認識,那么很容易將它們混淆。所謂懲罰是指當發生了某些不好的行為后,給予一個不愉快的刺激。例如,小孩打碎了鄰居家的玻璃,父母打孩子,為了讓孩子以后不再犯同樣的錯誤。對懲罰的研究,中外學者均經歷了從肯定到否定,從否定到爭議三個階段,他們都在嘗試著走出這場爭議,卻陷入了爭議而無法自拔。負強化則指通過去掉某些不愉快的刺激來增強反應。例如,當孩子表現不好,受到學校或家長的處罰,一旦處罰解除,這時會對孩子產生一種刺激,這種刺激就是負強化。目前,國外對負強化所屬理論——強化理論的研究已將其從一種學習理論轉變成一種外在行為的改變理論,而國內關于強化理論的研究在許多領域存在著大量的誤解。因此,本文在總結懲罰與負強化的區別與聯系的基礎上,對懲罰與負強化在教學中的應用以及將懲罰轉變為負強化進行了學理探究,旨在為教育工作者提供切實可行的教學建議。

一、懲罰與負強化之間的區別與聯系

在通常情況下懲罰不同于負強化,二者之間至少有三個主要差異:(1)二者的定義不同。依斯金納的操作條件學習原理,負強化是消除傷害性或討厭的刺激以增加合乎要求反應出現概率的過程。(2)二者的目的不同。實施負強化的目的是加強某種適當行為。(3)二者所包含的刺激物的性質不完全相同。負強化物往往都是個體不想要的“不愉快刺激物”,如電擊、刑期、罰做作業等;而在懲罰中,只有施予式懲罰里施加的刺激才是個體不想要的,至于剝奪式懲罰里被剝奪的刺激則是個體想要的。

雖然懲罰和負強化之間存在著明顯的區別,但是它們又是緊密聯系、相輔相成的。這主要體現在以下兩個方面:一是,懲罰是負強化發生的前提,沒有懲罰就沒有負強化。因為懲罰是向學習者呈現一個厭惡刺激以抑制其不良行為,而負強化則是當學習者表現良好時,消除厭惡刺激以鼓勵他向著好的方向發展。二是,懲罰與負強化結合使用才能收到理想的教育效果。

二、懲罰與負強化在教學中的應用及其產生的效果

懲罰是為了減少或消除某種不良行為再次出現的可能性,它往往作用于學生的不當行為發生以后。例如,課堂上小王同學因玩手機沒有認真聽講,老師讓其放學后與值日的同學一起打掃教室衛生。在上述事例中,教師運用懲罰的教育手段來教育小王同學。在教育過程中僅僅使用懲罰不僅不會收到預想的教育效果,而且適得其反。因為懲罰只能使學生知道什么不能做,而不知道應該如何做。如果小孩的行為不符合家長和老師的要求就取消他的某些權利的話,那么這些方法只會使得孩子形成逆反心理,從而不愿與家長和老師進行交流。研究發現,運用懲罰時還要考慮到學生的性格差異。因此,過多的懲罰只會引起教育者與受教育者之間強烈的對立情緒,不論是家庭教育還是學校教育,一定要慎用懲罰。

負強化往往發生在懲罰之后,目的在于讓學生在自我反省過程中鞏固良好的行為,提高良好行為發生的概率。如上課時甲同學抽掉前座乙同學的椅子使乙同學摔了一跤,老師當即嚴肅批評了甲同學并令其放學后到老師辦公室寫檢查。甲同學立即認識到自己的錯誤并主動向老師承認錯誤,于是老師免去讓甲同學寫檢查的懲罰。在上述事例中,教師運用了負強化的教育手段來管理學生。教師科學地運用負強化可以增強學生對教師的信任,也有利于學生逐漸形成自我強化。

三、將懲罰轉變為負強化

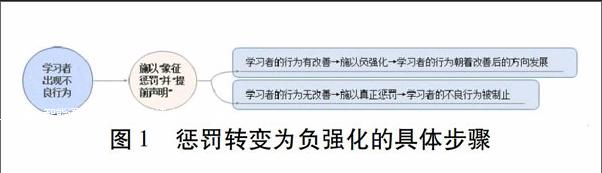

研究發現,懲罰會對人際信任和合作行為產生消極的影響。當懲罰取消后,經歷過懲罰的被試的人際信任水平顯著低于無懲罰條件被試的水平而且在大多數情況下,如果不結合負強化,懲罰往往變得無效。因此,在教育教學中,教師要盡可能地將懲罰轉變為負強化,以期收到理想的教育效果。因為懲罰與負強化具有對立統一的辯證關系,所以兩者在一定條件下可以相互轉化。那么如何將懲罰轉化為負強化?本文在借鑒“虛實相間”策略的基礎上,總結出了將懲罰轉變為負強化的具體步驟。如圖1所示:

在此轉變過程中,“象征懲罰”不是真正意義的懲罰,而是一種假設的懲罰。這種懲罰不會真正的實行,是為了及時阻止學習者的不良行為而設置的。“提前聲明”是為了讓懲罰盡可能地具有負強化的意義,在實施懲罰之前提前聲明如果學習者的不良行為有所改善,則會免除懲罰。若學習者的不良行為有所改善,教師則實施負強化,學習者的行為朝著改善后的方向發展。若學習者的不良行為沒有發生改善,那么“象征懲罰”就成為了真正的懲罰,學習者的不良行為被制止。例如,英語課剛開始,某同學沒有認真聽程老師講課,老師為了讓他認真聽課,當即令他回家后把第六單元英語單詞抄寫三遍。但是過了一會兒該同學認識到了自己的錯誤,開始認真聽老師講課。老師發現該同學的行為朝著好的方向改變,立即表揚他并取消了剛才令他回家后把英語單詞抄寫三遍的懲罰以示滿意和鼓勵。此后,在英語課上該同學都認真聽講而且英語成績也有所提高。

在上述事例中,老師“當即令他回家后把第六單元英語單詞抄寫三遍”是一種“象征懲罰”,這種懲罰當學生的不良行為有所改善時會被取消。“老師發現該同學的行為改變,立即表揚他并取消了剛才令他回家后把英語單詞抄寫三遍的懲罰以表示滿意和鼓勵。”這是老師對該同學施以負強化以鼓勵他繼續認真聽講。“此后,在英語課堂上該同學都認真聽講而且英語成績也有所提高”是將懲罰轉化為負強化所取得的教育效果。

四、結論及建議

懲罰能夠抑制學習者的不良行為,但是并不能徹底改變,這種不良行為可能還會再次出現。頻繁地使用懲罰不但收不到理想的教育效果,而且不利于學習者的身心健康。然而,負強化會對學習者的行為產生積極的影響,它能夠有效地提升學習者的學習動機,使其形成自我強化。懲罰與負強化之間既彼此區別又相互聯系,二者之間是辯證的關系。因此在教育教學中,教師應該掌握懲罰與負強化之間的轉變過程以收到理想的教育效果。

(責任編輯:封麗萍)