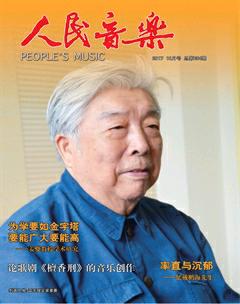

率直與沉郁

17年6月25日,身在杭州的我,從馮長春所發微信中,獲悉鵬海先生在美國逝世的消息,頗感意外。自他赴美與家人團聚后陸續傳來的信息,多半是舒適和愜意,多病的身體狀況似乎也有所改善,他甚至還有回一次上海的打算。驚愕之后,意識到他畢竟還是走了,心情一下沉痛起來。望著窗外江南梅雨時節的靡靡細雨,眼前不禁浮現出與他交往的點點滴滴……

我與鵬海先生初次相識于1982年。那年暑期為有關中國歌劇的畢業論文作準備,由陳聆群先生陪同,去當時還在上海歌劇院工作的鵬海先生家拜訪。迄今談話的內容業已遺忘,留下的印象一是身為作曲家的鵬海先生卻頗為熱衷政事,不高的身影也因激情四溢的議論顯得不無偉岸起來;二是他那位于淮海路上一棟老式洋房閣樓上的家,極為狹小逼窄。

之后他調入了上海音樂學院音樂研究所,主要工作似乎是賀綠汀先生的秘書或助理,并編纂黃自全集,同時兼任歌劇院內部發行的《歌劇舞劇資料匯編》編輯。而我也在中央音樂學院畢業后被分配到上海音樂學院音樂學系任教,與他成為了兩個部門同處一棟小樓的同事。因我倆同姓,還常被人混淆為一人。

這一時期因對中國歌劇音樂的研究有興趣,所以我與鵬海先生以及曾在東德留學歌劇導演、此時任研究所所長的焦杰先生常相聚探討一些相關問題。印象最深的,是一次由焦先生發起,上海歌劇界十余人參加的聚會,聽取此間借調在北京的上海歌劇院副院長張拓通報北京禁演歌劇《卡門》的一些情況。張先生據于“反對資產階級自由化”,聯系這部西方著名歌劇所涉及的走私內容和主人公的放蕩行為,大談了一番禁演的重要性和必要性。他的話音剛落,鵬海先生就按捺不住跳了起來,激動地挾著煙卷繞著他身邊來回走動,就著改革開放、解放思想的大趨勢逐一予以批駁,最后痛心疾首地喊道:“張拓啊,你也是國內最早上演《蝴蝶夫人》的導演,如今對上演一些西方歌劇,怎么思想會如此保守僵化呢?沒有對外交流,中國歌劇一味故步自封,怎么得了啊!”他的發言引起與會者強烈共鳴。只是張拓先生并未為眾人言所動,依然固執己見,聚會不歡而散。而我也初次領略了身為湖南人的鵬海先生,所具有的湖湘文化中強烈的“心憂天下”傳統秉性,以及他特有的“怎么得了啊”的口頭禪。

1987年5月,在北京音樂界紀念毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表45周年的座談會上,一些老一輩領導人對于“資產階級自由化”在音樂界的“泛濫”表示了強烈不滿,我的論文《面臨挑戰的反思——從音樂新潮論我國現代音樂的異化與反異化》,也在會上被認為是“資產階級自由化”典型之一。之后呂驥先生針對我的論文發表了《音樂藝術要堅定走社會主義道路》一文,在完全肯定了革命音樂,特別是新中國成立之后的音樂發展歷史同時,對我的文章作了嚴厲的政治批判。該年深秋,在江陰召開的“中國當代音樂研討會”上,到會的呂驥先生于致辭中,又認為80年代以來崛起的“新潮音樂”和流行音樂是“走錯了路”,并預言這兩種音樂是“不可能得到很大發展的”。對此,與會的鵬海先生當即發表了不同意見,并提出應根據中共中央《關于建國以來若干歷史問題的決議》來觀照中國當代音樂發展歷史,目的更是學會“如何正確地審視歷史,讓人們真正從歷史經驗中吸取必要的教訓,以免重犯前人的錯誤”{1}。對于習慣于從政治角度談音樂的老前輩,鵬海先生的發言頗有以其之矛攻其之盾的不凡效應,因而這篇隨后刊載于《人民音樂》上的文章產生了很大的影響。至于我,在敬佩鵬海先生面對權威,敢于直述己見的錚錚鐵骨同時,更有“吾道不孤”的知遇之慨!

1988年底,受剛組建的《中國音樂報》的委托,鵬海先生任該報上海記者站兼職站長,我也忝任兼職記者。這時因他住房緊張,學院在專家樓的底層西北角,給他安排了一間約10平方米的小屋作為辦公室。就在這昏暗無窗的小屋里,他與我及經常來上海的《中國音樂報》副總編居其宏先生不時聚在一起神侃神聊,所談內容既有報紙如何選題、組稿,也不無彼此所看書報及所聞各路消息的心得之類,偶爾也會涉及到一些個人生活感懷。當時辦報并無經費,為了節約開支,這小屋也是居副總編來滬的下榻之處。也正是在此期間,鵬海先生、其宏與我逐漸有了深交。

當然,人相交,貴相知;如不相知,貴相敬。就關系而言,其宏與鵬海先生當屬無話不談的相知;而我與鵬海先生,大概因相識之初為求教的學子身份和年齡差距的定位,加之其間我又因女兒尚幼,常急于回家做家務,難以與他們盡興交流,不過我還是發現了鵬海先生頗具孩子氣的一面。這時他由賀老結識了原上海市委宣傳部長王元化先生,不時會前去拜訪,風聞一些政壇內幕,于是更熱衷于談論政事。談論往往這樣開始,“最近××事情你們知道嗎?”他坐在椅子上抱臂吸著煙,帶著得意又不無神秘地詢問。其宏與我自然回說“不知”。他不會馬上回答,而是顛著二郎腿感嘆一番“這怎么得了啊”后,接著是沉默。會哄人的其宏明知他在顯擺,依然急迫地向他打探,而這時缺乏耐心也無意于此的我,往往就告退回家了。所以除報紙工作外,我與鵬海先生的話題不是太多,僅由我們同樣住房緊張的話題,得知他家原棲身的閣樓岳母要收回,他將無處可去,以及夫人與女兒準備去美國等。盡管我和鵬海先生的相交,只到親而不昵的相敬地步,但鵬海先生強烈的憂國憂民情懷,還是不止一次深深地觸動了我。1992年,我終因住房困難問題無法解決無奈離開了“上音”,回到母校中央音樂學院。之前他曾詢問是否需要幫我找找賀老?雖我不愿為私事煩勞這位可敬的老人家執意拒絕了,但他的熱誠相助之情還是使我感動,以至臨別執手之際耳聞鵬海先生“怎么得了啊”的口頭禪,令我幾近落淚。

其后我在北京工作,與鵬海先生的交往不如過去密切,但只要到上海并時間許可,總會前去探望他,也會在不少相關中國近現代音樂史的學術活動中與之相遇。那二十余年間,鵬海先生變化極大。令人唏噓而不無欣慰的是,我目睹了六十多歲之后,夫人與女兒已去美國的他,住所條件終于逐步有所改善:先是在學院旁邊的復興路1350弄,他有了一間底層的寓所,雖南有高樓遮擋,少有陽光。之后在他赴美前不久,承蒙當時學院黨委書記張慧琴的關照,在湖南路暫借了一套兩居室的住房供他居住,因近上海交響樂團,方便他在樂團食堂搭伙,一定程度上還免除了做飯之苦。欣慰之余我也有所不安,隨著他步入老境,多種疾病開始纏身,一個風燭殘年的獨身老人無人照料,每每想來總是令人堪憂。我也曾問他,為何不早點到美國去與家人團聚,能相互照應?他的回答是,這里還有許多事情沒干完,我去美國能干什么?endprint

的確,在中國近現代音樂史領域,這一時期鵬海先生出了不少引人注目的成果。其中我以為最有價值的,是配合他負責策劃的一系列黃自、蕭友梅、賀綠汀、丁善德、鄧爾敬等音樂家的重大紀念活動,及黃自、賀綠汀、趙元任全集或專集、選集等編集工作。在音樂家年譜的撰述上,他也有不少新的探索。他主編《黃自遺作集》時精心編撰的《黃自年譜》,發表以后就因其嚴謹、求實的精神在學界產生了很大的影響。他撰述年譜中的代表作當屬《丁善德音樂年譜長編》,鵬海先生不僅將“年譜長編”這一撰著體例第一次引進到了中國音樂家研究的范疇內,而且它細列了譜主一生所為以及相關的人物和社會關系,更由于容納了大量的歷史背景資料,揭示了其“何以為”的因果關聯,故完全可以視作譜主一部翔實、深入的傳記。鵬海先生在年譜和眾多史料性的研究撰述中,求真務實、鉤沉索隱的態度極為令人敬佩。小至某一音樂家何時抵達何地,均本著“孤證不立”的精神,搜索相關文獻多方求證,并一一列舉到文章中。自然,這樣的著述在報刊編輯看來難免顯得繁瑣累贅,會要求他刪減,但他的態度則是寧可不刊發也一字不動。

鵬海先生學術上的又一貢獻是本世紀初,以其《“重寫音樂史”:一個敏感而又不得不說的話題——從第一本國人編海外版的抗戰歌曲集及其編者說起》{2}一文,明確提出了“重寫音樂史”的呼吁,并引起了學界的強烈反響。在一次相聚時,他曾談及該文的撰述一是對于汪毓和先生的《中國近現代音樂史》,遺漏了不少諸如李抱忱等他認為重要的音樂家以及著述所呈現的左傾政治觀點有所不滿;二是“如今它是各個院校指定的通用教材,成為了范本和導向,這怎么得了啊!”。他想聽聽我的意見,我也直率地談了自己看法:我認為他的文章提供了一個重要史料且意義重大,只是對汪著的評價我與他略有不同。一部史著總會有主線,汪著主線是音樂創作,以指揮家為主的李抱忱在音樂創作上影響不是太大,不提也未嘗不可。對于其所持的歷史觀點,我也不盡同意,不過這是他的自主選擇,應當尊重。至于范本與導向問題,從80年代起,教育部已明文規定,高校不再采用統編教材,在一綱多本的前提下,可以自編自選教材,所以他的看法似有誤解。雖對汪先生這部著作評價我們所見有異,可是由鵬海先生引發的“重寫音樂史”的討論,能促使更多有不同歷史觀點和視角的著述問世,依然不失其重要意義。

與他學術上以史料研究為主,甘坐冷板凳的穩健精神相反,鵬海先生晚年在性情上則似乎越來越恣縱放達,不甘寂寞,甚至令人難以相處。我曾眼見或風聞不少他的趣聞軼事:在“上音”,他幾近《紅樓夢》里的焦大,時不時上院長辦公室發表一下他對學校的施政意見,并咒罵一通,以至院領導都躲著他走。一家出版社曾有意出版他的文選,希望他自己篩選出幾十萬字,他的回答是自己的文章均為精華,無可選擇,搞得出版社哭笑不得,文選出版也就此作罷。在一些研討會上,他會隨時打斷別人發言,對他所認為的不妥之處發表意見或進行批評,更在2009年中俄音樂研討會期間舉行的汪立三作品音樂會上,當眾嚎啕大哭,使得音樂會的演奏差點中斷。對于朋友,他一言不合提出“絕交”的也屢見不鮮,連其宏兄他也一度不相往來,倒是彼此相敬的我,同他始終交往如昔。

我也曾揣摩過鵬海先生晚年性情大變的原因。孔子說“七十而隨心所欲不逾矩”,年老少顧忌言行容易不羈是一個因素,旁人同情暮年之人無意規勸造成的寵溺,致使他日益張狂也是一個因素,但畢竟還有“不逾矩”一說,出身文化人家庭,又知書識禮的鵬海先生,行為處事怎會任何規矩都不顧及?此惑終于在偶爾重閱《世說新語》,再見魏晉時期眾多名士“越名教而任自然”的舉止,似有心悟。這是一貫“心憂天下”的他,內心自有難以排遣的沉郁,于率直之下借他人之酒杯澆心中之塊壘,宣泄而已!盡管他的率直常令人難堪。

在鵬海先生赴美前不久,我剛巧去上海,由他學生孫娟陪同,到他新居拜訪,并在就近的淮海路一家餐館共用了晚餐。與他告別相擁之際,彼此淚眼婆娑,不料就此永訣!

窗外細雨猶如淚水,已去了另一世界的鵬海先生,還會感慨“怎么得了”嗎?

{1} 戴鵬海《應該正確審視歷史,評估形勢——在當代音樂研究會上的發言》(摘要),《人民音樂》1987年第12期。

{2} 戴鵬海《“重寫音樂史”:一個敏感而又不得不說的話題——從第一本國人編、海外版的抗戰歌曲集及其編者說起》,《音樂藝術》2001年第1期。

戴嘉枋 浙江音樂學院特聘教授,上海音樂學院高原高峰特聘教授,中央音樂學院研究員

(責任編輯 榮英濤)endprint