動態系統理論視閾下的二語閱讀課堂學習動機研究

李艦君

摘要:本文基于動態系統理論對二語閱讀課堂中學生的學習動機進行實證研究。研究發現,在閱讀課堂中存在四種動機原型及其不同的動機發展軌跡,有五種因素影響二語學習者的動機動態發展。最后,本文提出了相應的教學策略。

關鍵詞:動態系統理論;二語學習者;動機

1引言

二語學習動機一直是二語習得及外語教學領域的熱點研究話題,它不但可以用于考查二語學習者的個體差異,也是決定二語學習者語言輸出的重要因素之一(Drnyei& Ryan 2015)。閱讀對于從原始材料中提取信息及知識起到了非常重要的作用,同時幾乎所有的國內外英語測試(例如:IELTS,TOEFL,CET-4 or 6,TEM-4 or 8)都包含對閱讀理解的考查。盡管很多國內外學者針對二語學習者在閱讀課堂背景下的動機做了大量的研究,但研究多數為靜態研究。由于動機是一個包含若干子變量的多維結構,同時又動態發展變化,會隨著個體的不斷發展以及周邊環境的不斷變化等因素相互影響,從而處于不斷的動態變化之中(Drnyei&Ushioda, 2011)。因此,本文以動態系統理論為理論依據,針對二語學習者在閱讀課堂中的動機進行實證研究。

2 理論基礎

動態系統理論(Dynamic Systems Theory)的核心是復雜系統理論(Complex Systems Theory)和混沌理論(Chaos Theory),其觀點認為語言發展既不能看作是單純的認知心理過程,也不能將其歸為社會文化過程的產物,而應將其視為多重資源與多重環境在多層次環境下進行的不斷互動的動態過程,所以其發展軌跡會呈現非線性的特點,同時具有不可預測性( de Bot, Lowie &Verspoor 2007; Larsen-Freeman &Cameron 2008)。語言發展的各個階段和發展狀態因其內部變量之間相互關聯,即變量之間相互影響,使其成為動態的發展過程。語言系統不斷發展和變化,學習者的語言習得也呈現動態發展的模式。語言系統內的各個變量不斷發展變化,變量之間復雜互動,因此語言系統內的輸入和輸出的比例關系不再恒定,因此會呈現非線性的特征。語言系統的各個子系統和變量所具有的自組性(self-organization)使得系統進入穩定的“引子狀態”(attractor state),但隨著外部控制參數的進入,語言系統將突破引子狀態,推動語言系統重組。系統的各個變量在多層面上相互影響,每個子系統與變量遵循自身的軌跡自組發展,因此學習者的個體差異是動態系統不斷發展的環境與認知相互影響的結果。

3 研究設計

3.1 研究對象

本研究的研究對象為東北農業大學大一新生,專業為農學,共46人,男生22,女生24,高考英語成績最低分為69分,最高分為113分,將于大一下學期參加全國大學英語四級等級考試。

3.2 研究方法與過程

本研究采用Dornyei教授提出的回溯定性建模方法(Retrodictive Qualitative Modeling)。首先,總結概括典型的學習者類型。通過半年對學生觀察、測試、訪談總結出閱讀課堂中典型的學習者原型(例如:動機好,學習成績高);其次,找到符合典型原型特征的學習者;最后,對符合典型原型特征的二語學習者進行訪談,回溯其學習動機的發展軌跡,歸納總結不同原型二語學習者的典型動態特征(signature dynamics)。

3.3 研究問題

本文以動態系統理論為理論基礎結合回溯定性建模方法對二語學習者在閱讀課堂中的動機提出以下研究問題:

(1)二語學習者在閱讀課堂中有幾種原型?

(2)如何運用動態系統理論更加深刻地理解二語學習者的動機發展?

(3)在二語閱讀課堂中,哪些因素可能積極地或消極地影響二語學習者學習動機?

4 結果與討論

4.1 典型的二語學習者動機原型

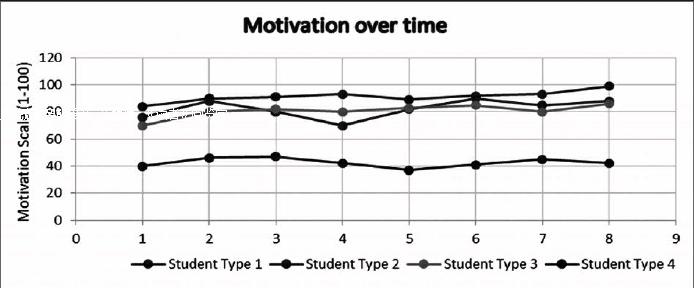

通過為期半年的教學、跟蹤、觀察,筆者與其他老師一起總結了以下四類典型的二語學習者動機原型。

4.1.1 “完美”學習型二語學習者

此類學生相對而言智力水平較高,能夠做到獨立思考,上課專心聽講。同時學習意識很強,能夠保質保量地完成作業,自信、動機強,情緒穩定,對于課程內容有著極高的興趣,課后的自主學習能力很強(比如能夠自主下載手機App軟件、金山詞霸、百詞斬、扇貝打卡等軟件背單詞、練習聽力)。

4.1.2動機和競爭意識很強,同時伴隨一些消極情感的二語學習者

此類學生智力水平較高,動機意識強,在班級里極具競爭力,他們對于教師的授課內容及自己期待很高,希望在課堂不斷接受新鮮事物,課后授課教師可以布置一些極具挑戰的作業,同時喜歡把自己與其他學生對比。但此類學生容易緊張,活力稍差,思維方式略顯消極。

4.1.3動機意識強但成績一般或較低的二語學習者

此類學生動機意識強、努力、勤奮,能夠完成授課教師布置的任務,按時完成作業,上課時主動記錄筆記,且筆記翔實。然而此類學生的學習效率低且學習方法機械,學習策略較少(例如此類學生很少對錯誤習題進行歸納總結,對于授課老師所修改的作文幾乎沒有進行二次或多次修改)。因此,此類學生對自身的學習成績不滿意,經常會感到自己的付出與回報不成比例,此類學生以女生居多。

4.1.4動機意識差成績也差的二語學習者

此類學生非常普遍,即使身邊有很多“完美”型二語學習者,他們的動機意識依然不高,當然學習水平也較低。此類學生偏安靜,缺乏自信,如果與優秀的同學相比較,則被認為是“懶惰”“不用功”或“不求上進”。

4.2 二語學習者的動機發展軌跡

通過分析二語學習者的動機數據,得到四種不同類型的動機發展軌跡。

4.3 二語學習者的典型動態特征

通過整理訪談數據,本文歸納出五個典型動態特征,這些特征不但可以解讀二語學習者的動機動態發展過程,同時也可以闡述系統不同成分之間的互動影響。

選段1:我的父母希望我能夠好好學習英語,在大四畢業時候可以參加雅思考試,然后申請國外的碩士研究生。大量閱讀英文文章,不但可以幫助我的整體成績能達到國外入學標準,同時很有助于我準備雅思考試,尤其是雅思考試的閱讀理解部分。

選段2:在中間幾次課程中,老師將我們進行分組,讓我們以小組討論的形式思考問題,同時他也會加入每個小組共同參與問題的討論,這讓我們的答案沒有偏離方向,最后派一名同學作為代表進行總結發言,這讓我們感到形式很新穎,小組討論的形式深化了我們對問題的看法,這很有助于我們全面地看待問題。

選段3:教材的某幾個章節很有趣,很貼近生活,有些內容正是我們經常在宿舍里聊天時的話題,我們和某些章節的觀點很有共鳴,也引發了我們對這個問題的進一步思考。

選段4:馬上就要考試了,我這幾周須要多看一些文章,多背一些單詞,同時我須要總結出某一題材的高頻單詞,這樣才可以在考試中考到我滿意的分數。

選段5:最近這幾周,我發現A同學的進步很快,很多問題都搶先回答,并且正確率也很高,我須要更加努力,保持自己前幾名的位置。

通過以上五個不同選段,我們可以將影響二語學習者的動機動態發展特征歸納總結為:家人的期望、教師的教學手段、教材內容的趣味性、考試評價體系以及同學之間的競爭關系。這些典型特征促使學生的動機從初始的穩定的引子狀態進入新的引子狀態,從而實現了動機的動態發展。

4.4 教學啟示和教學策略

4.4.1教師教學手段的多樣化

多樣化的教學手段可以有效地提升學生的學習動機,教師在講授課程時,可以根據文章的內容,綜合使用多種教學方法。有時教師可以先提出問題,然后按照學生的不同特點分組,在學生閱讀相應的材料后,聽取小組內部討論并給出反饋意見,隨后再進一步深入學習知識。教師有時也可以創設與閱讀文章題材類似的情境,提供相應的學習資料,讓學生在情境中驗證結論,從而進行學習轉化。

4.4.2教材選擇的多樣性

教師要選擇難度水平適度的教材,尤其要選擇學生感興趣的話題,如果某些章節與當前學生的生活較遠,可以自行補充一些資料,如新聞或電影或電視劇的片段等,要做到閱讀內容話題新穎、緊跟當前時代發展,也可以讓學生自己查詢相應的內容進行預習和復習,使學生處于開放的系統中,這種與外界能量相互作用的過程可以促進學生語言系統的非線性發展。

4.4.3評價體系的多元化

教師要采取與以往形成性評價或終結性評價不同的評價方式,即動態評價方式,這種評價方式也被稱為學習潛能評價。在此評價方式中,評價者和學習者都參與其中,通過二者之間的不斷互動,觀察學習者在不同發展階段的動態變化。因此當學習者的學習水平提高或降低時,評價者要不斷調整自己的教學手段、教學內容以及教學任務,從而提高動態評價的效度和信度。

參考文獻:

[1]D rnyei, Z.& S.Ryan.The Psychology of the Language Learner Revisited [M].New York: Routledge, 2015.

[2]D rnyei, Z.& E.Ushioda.Teaching and Researching Motivation (2nd edition)[M].Harlow: Longman, 2011.

[3]de Bot, K., Lowie, W., &Verspoor,M.A dynamic systems theory approach to second language acquisition[J].Bilingualism: Language and Cognition, 2007, 10 (1): 7-21.

[4]Larsen-Freeman, D.,& Cameron, L.Complex Systems and Applied Linguistics [M].Oxford,UK: Oxford University Press, 2008.