友而不私

●趙 威

友而不私

●趙 威

范純仁是北宋著名文學家、政治家范仲淹之子,在父親“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的精神熏陶下,自小就胸懷大志,有強烈的社會責任感,為人處世更具名士風范。縱觀范純仁的一生,兩度拜相,身居要職,與朋友交往,崇奉“君子之交淡如水”,凡事皆以民意為先、國事為重,從不計較個人私利恩怨,他自我總結道:“吾平生所學,得之中恕二字,一生用不盡。”縱觀范純仁的為官沉浮,大都處在北宋波譎云詭的政治旋渦中,但他從不搞小團體、小圈子,而是堅持正義,做到了朋而不黨,友而不私,連司馬光都自嘆弗如,稱“公直不如范純仁”。

熙寧二年(1069年),宋神宗任用王安石推行新法,以求速致太平之效。隨著新法推進,范純仁看到的是欲速則不達的弊端,還有王安石黨同伐異,排除異己,甚至不擇手段。道不同不相為謀,范純仁絲毫不顧及與王安石的私交,連續上奏彈劾。這時,王安石倒想拉攏范純仁,提拔他為知制誥(皇帝秘書),卻遭到嚴詞拒絕,范純仁不無羞辱地說:“我的話能得用于先生,比我得份美差更好。”他不但不想傍王安石這棵大樹,還發起了更為猛烈的抨擊,王惱羞成怒,請求皇帝將其貶謫外地,君主二人也好耳根清凈一些。最終,范純仁被貶出京城,在地方一干就是15年!

元豐八年(1085年),宋神宗去世,年僅10歲的哲宗即位,實權掌握在保守的皇太后手里,于是,起用保守派司馬光為相。范純仁的命運再現轉折,因為他和司馬光是兒女親家。司馬光上臺后,火速在朝中安插自己的勢力,想盡快廢除王安石的新法,便向朝廷推舉范純仁為右諫議大夫,遭到改革派的堅決反對。鑒于與司馬光的特殊關系,范純仁也覺得這樣做不妥,推辭不就,只答應回京給小皇帝當老師。

很快,司馬光開始了對改革派的報復行動,凡是王安石支持的,他就反對,并在朝中對改革派進行大規模的清洗,史稱“元祐更化”。在這種政治大氣候下,多數人選擇明哲保身,與舊黨撇清關系唯恐不及,然而,令司馬光大跌眼鏡的是,受他鼎力推薦才得以回京的親家范純仁,這時卻站出來反對他。范純仁提出自己的見解,認為王安石的新法雖然弊端叢生,但也有可取的地方,不能因人廢言,而且新法已推行多年,不可驟然廢止。有人開始規勸他說:“你被貶謫外地,被人壓制多年,好不容易得到司馬宰相的舉薦回京,可千萬別違拗人家的好意啊!”范純仁義正辭嚴地反問:“如果為了名利討好司馬宰相,那我當年還不如迎合王安石呢,豈不早就富貴了嗎?”范純仁與司馬光的分歧越來越大,于是,再次被朝廷冷落,1089年,被貶為潁昌府知府。

宋哲宗親政后,司馬光一派失勢,詔范純仁回京,再度拜相。范純仁堅決反對朋黨之爭,以年屆七旬之軀,雙目幾近失明的情況下,不顧家人跪地勸阻,上疏反對宰相章惇打擊元祐黨人。結果被判與舊宰呂大防同罪,貶謫永州。到了永州沒多久,兒子范正平打聽到,父親的老友韓維因上書申辯曾與司馬光有隙,而被免除處罰。勸父親也擺出之前與司馬光相爭的歷史,以求赦免。然而,范純仁卻不給自己機會,制止道:“與其有愧而生,不如無愧而死。”

范純仁起起落落的一生中,光明磊落,真正做到了父親范仲淹所言“不以物喜,不以己悲”的仁人境界。他一生交游廣泛,有同年、師生、世交、同僚等不同社交圈子,僅在他的詩集中就涉及兩百余人,他卻始終不黨不私,持正公允,彰顯了一代名士風范。

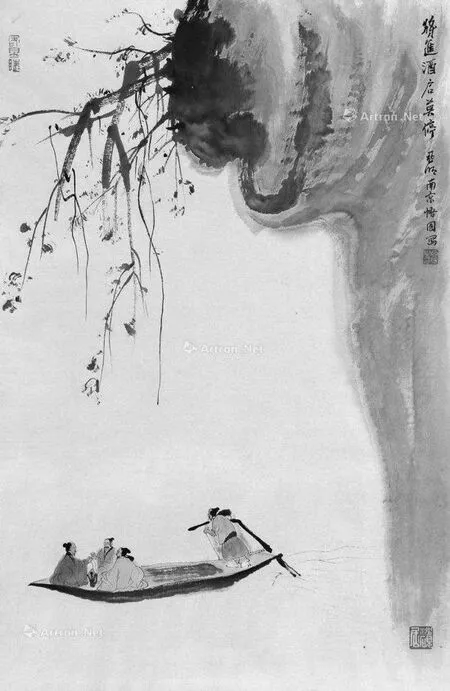

亞明/圖