探究家庭教養方式對留守兒童心理健康的影響

傅國鴻

摘要:目的:探究家庭教養方式對留守兒童心理健康的影響。方法:選取我國某省3市10所農村小學的1000名學生,其中留守兒童、非留守兒童各500名。利用MHT量表評估兒童的心理健康情況,利用EMBU量表評估家庭教養方式對兒童心理健康的影響。結果:留守兒童的心理健康評分高于非留守兒童,說明心理健康水平差(P<0.05),不同家庭教養方式對留守兒童的心理健康影響不同。結論:留守經歷會對兒童心理健康產生不利影響,家庭教養中應采用支持溫暖方式,避免拒絕懲罰和溺愛保護方式。

關鍵詞:家庭教養;留守兒童;心理健康;影響

留守兒童問題主要出現在我國農村地區,隨著經濟社會的發展,農村外出務工人員增多,留守兒童數量也不斷增多,對于兒童的健康生長帶來一定影響。相關研究稱[1],留守兒童的臨時撫養人在干涉、嚴厲程度上均低于父母,而且與母親一起留守的兒童心理健康情況最差。為了進一步探究家庭教養方式對留守兒童心理健康的影響,本文選取1000名小學生進行研究,報告如下:

1資料與方法

1.1 一般資料

從我國某省隨機抽取3個市,選擇市內農村小學共計10所,調查1000名學生。其中留守兒童500名,男287名、女213名;年齡6—12歲,平均(9.5±2.2)歲。非留守兒童500名,男276名、女234名;年齡6—13歲,平均(9.2±2.5)歲。兩組兒童的性別、年齡差異不大,無統計學意義(P>0.05),可以研究比較。

1.2 研究方法

(1)利用MHT量表評估兒童的心理健康情況,包括學習焦慮、對人焦慮、過敏傾向、沖動傾向、恐怖傾向、身體癥狀等條目,得分越高代表心理健康越差[2]。(2)利用EMBU量表評估家庭教養方式對兒童心理健康的影響,包括父親教養、母親教養、看護人教養三種形式。

1.3 統計學方法

借助于SPSS18.0軟件包,計數類資料用(n,%)表示、χ2檢驗;計量類資料用(x±s)表示、t檢驗;并對影響因素進行回歸分析。P<0.05,代表有統計學意義。

2結果

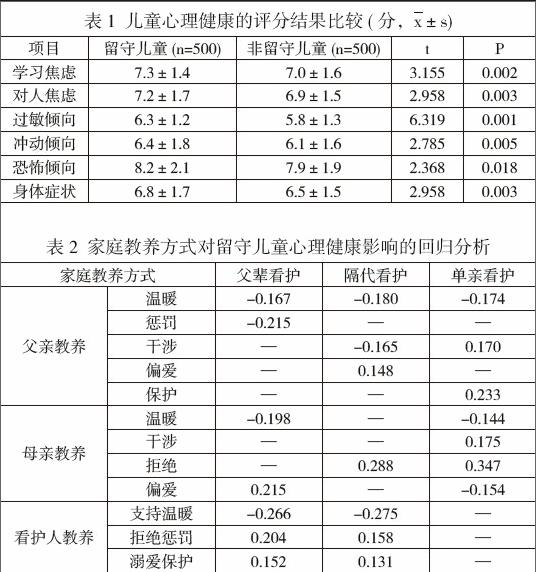

2.1 兒童心理健康的評分結果

留守兒童的心理健康評分高于非留守兒童,說明心理健康水平差,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2家庭教養方式對留守兒童心理健康影響的回歸分析

不同家庭教養方式對留守兒童的心理健康影響不同,支持溫暖具有正性影響,拒絕懲罰和溺愛保護具有負性影響。見表2。

3討論

心理健康是兒童健康成長的基礎和保障,相比于普通兒童,留守兒童的心理健康水平較差,主要體現在親社會行為、同伴交往行為兩個方面,伴有較強的孤獨、焦慮、抑郁感。已有的研究證實[4],家庭因素中對于兒童心理健康的影響,包括家庭結構、家庭功能、家庭氣氛、教養方式、社會經濟地位等,其中教養方式的影響最為明顯。

本次研究選擇1000名小學兒童,其中留守兒童、非留守兒童各500名,結果顯示留守兒童的心理健康評分高,對比差異顯著,說明心理健康水平差。在家庭教養方式上,第一,父輩和隔代看護的留守兒童中,看護人的支持溫暖、拒絕懲罰、溺愛保護均會對心理健康造成影響。其中,采用支持溫暖的形式,有利于兒童心理健康發展;采用拒絕懲罰或溺愛保護的形式,則會造成負面影響,教育活動往往出力不討好。第二,在不同的教養行為方式上,父母的溫暖理解對兒童的心理健康是正性影響;父母的拒絕教養方式,則會對兒童的心理健康產生負性影響。第三,不同教養行為的影響,還應該分析兒童的留守類型[5]。以父親干涉為例,對于隔代看護的兒童具有積極作用,對于單親看護的兒童具有消極作用。以父親懲罰、母親偏愛為例,本來屬于消極的教養方式,但對于父輩看護、單親看護的兒童而言,卻會產生積極的影響。

綜上,留守經歷會對兒童心理健康產生不利影響,家庭教養中應采用支持溫暖方式,避免拒絕懲罰和溺愛保護方式。

參考文獻:

[1] 黃艷蘋,李玲.家庭教養方式對留守兒童心理健康的影響[J].保健醫學研究與實踐,2012,09(2):31-34.

[2] 阮景景.農村留守兒童心理健康教育初探[J].未來英才,2017,(12):185.

[3] 胡水清.對忽視型家庭教養方式的留守兒童的教育探討——由三個案例分析談起[J].中小學心理健康教育,2017,(22):54-59,63.

[4] 陸月平.淺談"隔代教育"對農村留守兒童心理帶來的影響[J].都市家教(上半月),2017,(5):243.endprint