隱“技”于“戲”基于兒童特性的“低手投擲”教學設計

——以“拋接與拋投膠圈”為例

文/ 王 東

隱“技”于“戲”基于兒童特性的“低手投擲”教學設計

——以“拋接與拋投膠圈”為例

文/ 王 東

喜玩、樂動是兒童的天性,運動技術本身就基于人類的活動經驗的積累,體育教學理應“與孩子的天性合作”。根據小學低年級兒童的身心特點及認知特性,延展對“投擲”教學的思考,選用少兒趣味田徑器材——膠圈,創設學生喜愛的故事情境,讓學生在精心設計的教學環節中積極練習、掌握拋接與拋投的技能,體驗運動帶來的快樂。

兒童;情境;拋接;拋投

仁者見仁、智者見智,小學體育教學呈百家爭鳴、百花齊放的態勢。但不管如何有特點、有個性,順應兒童天性的發展始終是核心理念。運動技能源于人類生活經驗的積累和提煉,小學體育教學理應“與孩子的天性合作”,順其自然,逐步練就。隱,藏匿、不顯露;戲,玩、游戲。小學低年級體育教學應讓兒童在游戲情境中體驗并掌握一定的技能。這是順應兒童天性的一種有效教學方式。

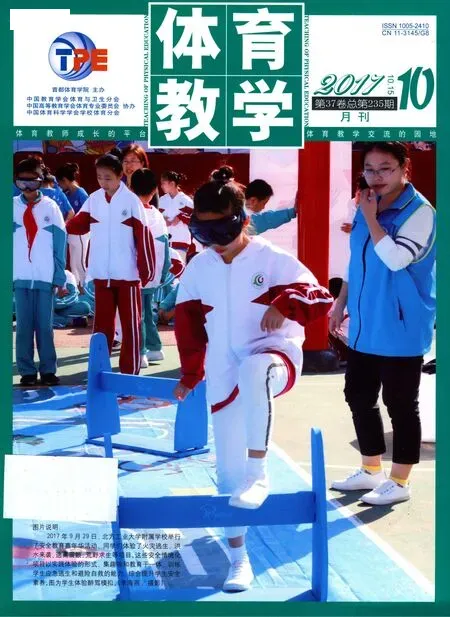

針對水平一學生特點,筆者設計了趣味投擲課“拋接與拋投膠圈”,本課參加了江蘇省小學體育優課設計及現場教學比賽獲得一等獎。現將思路與心得跟大家分享。

一、優選器材,合理定位目標

著名教育學家布魯姆指出:教育者的基本態度不是選擇適合教育的兒童,而應是選擇適合兒童的教育。因此,體育教師應結合自己的實踐經驗,針對不同年齡兒童的特點確定合理的教學目標、選用適宜的練習器材、設計巧妙的教學方法。有學者認為投擲動作可分為低手、側肩與過肩投擲;Wickstrom(1975)指出投擲的發展程序為從雙手投擲到單手投擲,從低手投擲到過肩投擲。據此推斷,小學低年級兒童處于低手投擲的最佳適應期。

基于此,筆者延展對小學低年級投擲教學的思考,對投擲器材進行豐富,運用了膠圈、彩帶球、飛盤、軟標槍、哨音魚雷等少兒趣味器材;嘗試對投擲技術動作進行拓展,出現了肩上投擲以外的但卻與之相關的拋、接、撇、甩、扔等動作;對動作的表現形式進行拓展,會出現單手、雙手、坐姿、跪姿、側向、旋轉、跑動中的投擲等。力求以新穎的投擲器材最大限度地激發兒童的活動興趣,以更多樣的投擲方式方法吸引兒童主動參與體驗,融入更多兒童喜愛的活動情境,使其更貼近兒童的實際能力與活動需求,從而凸顯小學投擲教學的實際學練價值。

如何讓低年級兒童盡可能多地體驗不同器材、不同方式、不同方法的低手投擲技巧是筆者“趣味投擲”設計的出發點。本課(趣味投擲單元第一課時)選用少兒趣味田徑的接力膠圈,基于兩大理由:首先是輕便、安全、色彩鮮艷、有吸引力、可操作性強;其次,練習拋投與拋接動作,是鍛煉學生小肌肉群的有效手段,是發展兒童協調、靈敏素質的有效途徑,能提高兒童對物體的控制能力及對移動物體的判斷能力。因此,筆者將本課的教學目標確定為學會豎拋與橫拋膠圈動作,教學重點為甩小臂、抖手腕,教學難點為用力的大小和拋投方向的控制。

二、隱“技”于“戲”,情境引導學練

熟能生巧是掌握動作的不變法則,但技能技巧的練習不應是抽象、枯燥、機械的重復,而應是融合在兒童享受運動快樂之中的體驗式練習。聽故事、做游戲是小學低年級兒童非常喜歡的,如果能讓兒童融入到故事情節中進行角色的體驗,那一定更受他們歡迎。本課創設了“我與膠圈學本領”的故事情境,力求讓兒童置身其中,盡情活動。

情境一:我與膠圈開火車

老師導語:今天,老師給每位同學介紹一個新朋友,就是我們面前的橡膠圈,藍色的墊子就是它的家。這堂課小朋友們和橡膠圈一起來跟老師做游戲學本領。首先,讓我們和膠圈一起“開火車”。

學生示范:前后四個同學一組,向右一步,聽到火車開動啦,嘀,就開始繞新朋友的家(膠墊)跑步,咔呲咔呲咔呲……(學生四列橫隊成體操隊形面向老師站立,“小火車”音樂伴奏。

師生共做:第一輪(舉膠圈)聽到哨音立即回到家里(站到圓墊上),將自己的新朋友雙手舉過頭頂。第二輪(背膠圈)聽到哨音立即回到家里迅速俯腰雙手斜下舉,將膠圈穩穩地放在自己的背上。第三輪(頂膠圈),聽到哨音立即回到家里迅速頭頂膠圈屈膝側平舉。

情境二:我與膠圈來跳舞

老師導語:我們背過它,舉過它,還把它放在頭上,橡膠圈已經是我們的好朋友啦!我們一起邀請它跳支舞吧?

師生共舞:拿著膠圈,和著音樂,歡快的舞蹈。串聯第一階段的動作造型,引導學生想象膠圈是一個帽子,跟好朋友握手,它出去玩了,看看它去哪里了,它會畫圓,拍膝蓋,繞膠圈的家轉圈,然后再把它舉起來(語言提示,音樂伴奏)。

情境三:我與膠圈學本領

老師導語:小朋友們和膠圈跳得真好!接下來讓我們一起學本領!(以下環節均有老師講解與示范)

首先,小朋友們讓膠圈練習“蹦極跳——下落、急停!”

1.抓放膠圈(蹦極跳):學生將膠圈拿在手中,然后放手,再迅速抓住下降中的膠圈。

老師導語:下面,小朋友們讓膠圈做“過山車——上拋、下落、急停!”

2.自拋自接(過山車):輕輕地上拋,與額頭齊高,接住;逐漸升高地拋,接住(豎拋2分鐘,圖1)。

圖1

老師導語:接下來,小朋友們讓膠圈做“風火輪——空中旋轉”!

3.互拋互接(風火輪):老師重點講解、示范拋出的膠圈“轉”與“不轉”的差別:旋轉會更穩定;隨即引出本課的教學難點:通過手腕控制旋轉和方向(豎拋5分鐘,圖2 )。

圖2

老師導語:我們的膠圈朋友有些累了,想回家休息休息,你能讓它回到自己的家嗎?

4.上拋落墊(我能回家):拋準度練習,向上拋高后,準確地落在自己前面的膠墊上(豎拋2分鐘,老師巡視中及時提醒學生“抖”手腕動作,圖3)。

圖3

老師導語:小朋友們,我們的膠圈朋友想出去串串門,你能將它送到想去的地方嗎?

5.互拋互接(我去串門):兩個人一組,將自己手中的膠圈拋給對方接住。教師講解橫拋的動作方法及要領,強調豎拋與橫拋握法的區別(橫拋2分鐘,圖4)。

圖4

老師導語:讓我們的膠圈朋友開著碰碰車去串個門吧,你來我家玩,我也到你家去!

6.低拋擊圈(碰碰車):兩人一組,一方將自己的膠圈橫拋擊打對方放在膠墊上的膠圈,可根據能力適當調整兩人之間的距離(橫拋2分鐘 ,圖5 )。

圖5

老師導語:我們的膠圈朋友可喜歡旅行啦!它們去的時候是坐汽車(一聲哨音拋膠圈),回來的時候坐飛機(兩聲哨音撿膠圈)。

7.拋遠擊桶(膠圈旅行):男女生背向站立,以排為單位,前排聽到指令拋出膠圈擊打一定距離外的黃色標志桶,并與后排交換位置,聽到指令一起撿膠圈(橫拋3分鐘,圖6)。

圖6

情境四:我與膠圈接力跑

老師導語:讓我們帶著新朋友一起來玩接力跑游戲吧!請每列火車開到標志桶后面(學生四人一組站到標志桶后面,老師和學生一起示范游戲方法及規則)。

擺放接力:四人一組將膠圈放在各自的圓墊中央,聽到哨音最前面因為同學快速跑出,拿到自己的膠圈,繞過最前端的黃色標志桶后返回,將膠圈傳給下一位同伴,第二位同伴拿到膠圈后快速跑出,將膠圈放回原處再拿自己的膠圈,繞過標志桶后傳給下一位同伴,依次傳接(游戲8分鐘,老師隨時提醒學生遵守游戲規則,擺放到位)。

情境五:我與膠圈練瑜伽

老師導語:小朋友們有沒有坐過旋轉木馬?今天我們來當木馬,讓膠圈也坐一次旋轉木馬吧(老師講解練習方法與要求)!

素質練習(夾圈旋轉):學生躺在自己的膠墊上,用腳夾住膠圈,收復抬腿,聽指令左右旋轉(1分鐘)。

情境六:我與膠圈放放松

老師導語:這堂課我們認識了新朋友(膠圈),我們和它一起跳舞,一起旅行,一起玩游戲,還讓它坐了旋轉木馬。橡膠圈很感激我們,它要給我們放松放松,拍拍腿,拍拍肩……

Gallahue and Ozmun(2002)指出,對大多數人而言許多動作不會(自動)發展,也不會因為生理成熟而改善,采取放任或是教學內容空泛的游戲教學,并不能有效地讓學生的動作發生質變。只有通過科學、規范、合理的教學設計和有效指導才能讓其逐漸地掌握技能。鑒于此,筆者精心設計了上述的漸進式教學環節:抓放(手感)—豎拋(低拋接—低拋落墊—高拋接—高拋落墊—互拋接)—橫拋(橫拋擊圈—橫拋擊桶),整個過程由易到難、環環相扣又各具要點。通過教師對各種玩法的精彩演示,引導學生仔細觀察,尋求與教師的相似動作;然后進一步通過學生間的演示、對比、觀察、展示,讓學生在自己的實踐練習中總結并驗證拋投膠圈時的甩小臂、抖手腕的動作要點,同時提高其對投擲的控制能力(力量、方向和角度)以及對移動物體的判斷和快速反應能力。

三、我問你答,規范鑲嵌其中

小學低年級兒童好奇心強、易興奮、注意力易分散……這些特點增加了課堂組織調控難度,易放難收是重點需要解決的問題。如何讓兒童在愉悅的活動氛圍中做到訓練有素,筆者在磨課、試教的過程中,不斷總結、對比、分析,逐步形成了問答式調控妙招。

【妙招一】提問式調控

老師提醒:Are you ready?(準備好了嗎?)

學生回答:Yes!(是的!)

要求:目光注視老師,集中注意力(一般兩次提問)。

作用:提振精神、鼓舞士氣,同時集中全體學生的注意力。

【妙招二】口訣式調控

老師提問:1、2、3!學生回答:拿好圈!

老師提問:3、2、1!學生回答:我最齊!

方法:迅速回到膠墊上,手持膠圈,單膝跪地,停止練習,調整隊形。

要求:反應敏捷,手拿膠圈迅速回到膠墊上單膝跪地,目視老師。

作用:集中注意力,調整隊形,有利于教師整隊問題集中講解、點評。

以上兩種調控方法,老師在課的一開始宣布本課任務與要求時對所有學生講清楚:在每個環節實施之前,老師都會通過以上兩種方式提醒學生,比一比誰的回答最響亮,誰的動作最迅速,表現好的獎勵小紅星。拋投膠圈是投擲技巧教學中低手投擲練習方法的一種,是投擲技巧的延展性體驗。作為體育教師,我們需要在課程中引起學生的學習動機,更需要認識投擲動作的要領以及教學的原則,并且具有分析動作、設計適合學生學練的方法的能力,才能真正給予學生適切的指導,這是學生的技術動作得以持續發展的必要條件。

(江蘇省南通師范學校第二附屬小學 226001)

G633.96

B

1005-2410(2017)10-0065-03