“少年”源流尋征(六)

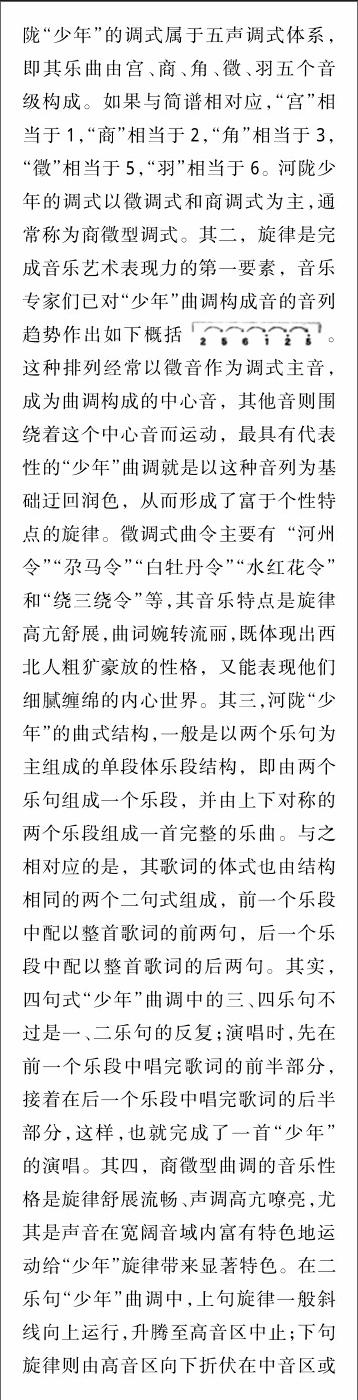

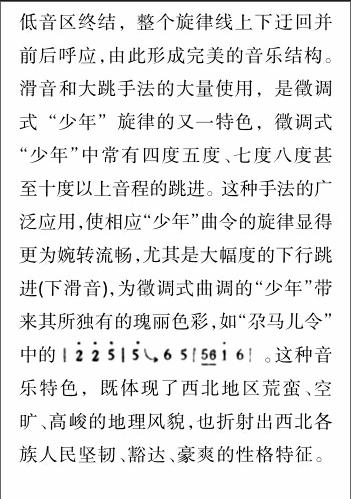

劉佑

詞曲·小令·“少年”

詞的最初全稱是“曲子詞”,原是配合隋唐以來(lái)燕樂(lè)而創(chuàng)作的歌辭,后來(lái)樂(lè)譜失傳,才逐漸發(fā)展成為一種題材、手法、格律、風(fēng)格等方面都獨(dú)具特色的新詩(shī)體。劉熙載《藝概·詞曲概》云:“詞曲本不相離,惟詞以文言,曲以聲言耳”;“以文寫之則為詞”,“以聲度之則為曲”。詞就是“被之管弦”的“曲”之詞,或者說(shuō)是“曲子詞”。詞產(chǎn)生于民間,在敦煌寫本中發(fā)現(xiàn)了叫《云謠集雜曲子》的唐代敦煌民間詞,學(xué)界將其定名為《敦煌曲子詞》,它是現(xiàn)在見到的最早的唐代民間詞,因而保存了原始詞的本來(lái)面貌。敦煌曲子詞抒寫的內(nèi)容非常廣泛,有邊客游子之呻吟,忠臣義士之壯語(yǔ),隱君子之怡情悅志,少年學(xué)子之熱望與失望,而以閨情與花柳為題材的作品尤其顯得醒目:“莫攀我,攀我太心偏。我是曲江臨池柳,這人折了那人攀,恩愛一時(shí)間。”(《望江南》)“枕前發(fā)盡千般愿:要休且待青山爛,水面上秤塠浮,直待黃河徹底枯。向日參辰現(xiàn),北斗回南面。休即未能休,且待三更見日頭。”(《菩薩蠻》)“曲”的本義是樂(lè)曲,其作用是與歌詞相配,使歌詞按照一定的節(jié)拍、聲情傳唱出去。漢樂(lè)府就是配樂(lè)歌唱的詩(shī)體,宋詞也是用來(lái)配樂(lè)歌唱的,因而人們又將其稱為“近體樂(lè)府”或“曲子詞”。到了金元時(shí)代,自民間到文壇相繼產(chǎn)生了一種新的樂(lè)曲曲詞,它就是與唐詩(shī)宋詞并立的元曲。按地域劃分,元曲有“北曲”“南曲”之分,北曲“勁切雄麗”,南曲“清麗柔遠(yuǎn)”(王世貞《曲藻》)。屬北曲的小令,以聲音美聽、可以單獨(dú)歌唱為要;而南曲中的小令,則以聲腔細(xì)婉、節(jié)板繁密為佳。北曲是元曲的代表,故“元曲”所指其實(shí)就是北曲。清人梁廷枬概括了從樂(lè)府到元曲的演化承續(xù)過(guò)程:“樂(lè)府興而古樂(lè)廢,唐絕興而樂(lè)府廢,宋人歌詞興而唐之歌詩(shī)又廢,元人曲調(diào)興而宋人歌詞之法又積漸于變。”(《曲話》卷四)宋朝大詞人姜夔在《白石道人詩(shī)說(shuō)》中說(shuō),“委曲盡情曰曲”;明人徐師曾在《文體明辨序說(shuō)》中說(shuō),“高下長(zhǎng)短,委曲盡情,以通其微者為曲”;清人劉熙載在《藝概·詞曲概》中說(shuō),“曲之名義大抵即曲折之意”。上述概括突出了曲的藝術(shù)風(fēng)格,那就是通過(guò)錯(cuò)落有致的文句來(lái)委婉曲折地表情達(dá)意。河隴“少年”與元曲幾近于相同,由此顯見“少年”與元曲之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。更有意思的是,《敦煌曲子詞》中的《天仙子》和《柳青娘》,其體式都與俗稱“折斷腰”的河隴“少年”非常接近:“燕語(yǔ)啼時(shí)三月半,煙蘸柳條金線亂。五陵原上有仙娥,攜歌扇,香爛漫,留住九華云一片。犀玉滿頭花滿面,負(fù)妾一雙偷淚眼。淚珠若得似真珠,拈不散,知何限,串向紅絲應(yīng)百萬(wàn)。”(《天仙子》)“青絲髻綰臉邊芳,淡紅衫子掩酥胸。出門斜捻同心弄。意徊惶,故使橫波認(rèn)玉郎。叵耐不知何處去,交人幾度掛羅裳。待得歸來(lái)須共語(yǔ),情轉(zhuǎn)傷,斷卻妝樓伴小娘。”(《柳青娘》)此外,《敦煌曲子詞》中還有一種引人注目的現(xiàn)象,那就是諸多無(wú)名氏的作品中每有“少年”一詞,如:“恨征人久鎮(zhèn)邊夷。酒醒后多風(fēng)醋,少年夫婿。”(《洞仙歌》)又如:“珠淚紛紛濕綺羅,少年公子負(fù)恩多。”(《拋逑樂(lè)》)再如:“清明節(jié)近千山綠,輕盈士女腰如束。九陌正花芳,少年騎馬郎。羅衫香袖薄,佯醉拋鞭落。何用更回頭,謾添春夜愁。”(《菩薩蠻》)此種情態(tài),不由得讓人聯(lián)想起“少年”流行地區(qū)年輕人“浪山”時(shí)的情境。《敦煌曲子詞》中還有一首《菩薩蠻》,寫女子對(duì)愛情的堅(jiān)貞,不論其情感基調(diào)還是表達(dá)形式,與同類題材的“少年”十分相似:“枕前發(fā)盡千般愿:要休且待青山爛,水面上秤塠浮,直待黃河徹底枯。向日參辰現(xiàn),北斗回南面。休即未能休,且待三更見日頭。”傳統(tǒng)“少年”中也有相似的篇什:“青油燈盞亮照下,羊油的白蠟放下;黑頭發(fā)陪成白頭發(fā),死了時(shí)一塊兒葬下。”“青石頭根里的藥水泉,樺木的勺勺兒舀干;若要叫我倆的婚姻散,冰灘上要開一朵牡丹。”兩相對(duì)比,何其相似乃耳!

“曲”是元代的新詩(shī)體,它是“詞”的替身,無(wú)論從音樂(lè)的基礎(chǔ)或是形式的構(gòu)造上,都是從詞演化出來(lái)的。詞本是起于民間的通俗文學(xué),原本流傳于歌女伶工之口。五代兩宋時(shí),填詞已成了一種專門學(xué)問(wèn),其體裁日益嚴(yán)格,音律修辭亦日益講求,由此脫離了與民間的血肉關(guān)系,從而其生命也就衰落了下去。但是,都市中的歌女伶工仍須賣唱謀生,他們便在原有舊曲和新起小調(diào)中翻新求變,曲子也便慢慢產(chǎn)生了,接著有樂(lè)師來(lái)正譜,有文人來(lái)修辭,逐漸形成了一種新興的文學(xué)品種。宋末元初,外族音樂(lè)大量輸入中原內(nèi)地,原有的詞調(diào)難以與新來(lái)的音樂(lè)合奏,改造舊有歌詞以適應(yīng)流行的音樂(lè)就成為大勢(shì)所趨,這是“曲”這種新的文學(xué)樣式產(chǎn)生的外部原因。(參見劉大杰《中國(guó)文學(xué)發(fā)展史》)元曲又稱為散曲,是小令、帶過(guò)曲、套數(shù)這三種形式的總稱,小令又被稱為“葉兒”,本是一種流行于民間的小調(diào),因其鮮活的生機(jī)而最先成為構(gòu)成散曲的單支曲調(diào)。明人王驥德在《曲律》中說(shuō),“所謂小令,蓋市井所唱小曲也”;元人燕南芝庵在《唱論》中說(shuō),“街市小令,唱尖新倩意”。這些記述無(wú)不說(shuō)明這樣一個(gè)問(wèn)題,那就是小令是在北方地區(qū)“俗謠俚曲”的基礎(chǔ)上演化發(fā)展起來(lái)的,因而帶有濃厚的地方色彩和民歌風(fēng)格,其鮮明特點(diǎn)是體式短小、語(yǔ)言精煉、音調(diào)高亢、形式活潑。明人王世貞在《曲藻》中說(shuō),“宋未有曲也,自金元而后,半皆涼山豪嘈之習(xí),詞不能按,乃為新聲以媚之。而一時(shí)諸君,如馬東籬、貫酸齋、王實(shí)甫、關(guān)漢卿等輩,咸富才情,兼喜音律,遂擅一代之長(zhǎng),所謂宋詞元曲,信不妄也。”上引“涼山豪嘈”中的“豪嘈”,是說(shuō)“曲”的音調(diào)高峻峭拔,而“涼山”其實(shí)是“涼州”之誤。如果追溯“小令”原初產(chǎn)地,恐怕要與涼州掛起鉤來(lái),而涼州恰恰是河隴“少年”的重要發(fā)源地,因而元曲與“少年”免不了也會(huì)有血緣關(guān)系。早在唐代,詩(shī)人元稹的《琵琶歌》中就有“涼州大遍最豪嘈”的句子;近代曲學(xué)大師姚華在《曲海一勺·明詩(shī)》中說(shuō),“惟是街陌謳謠之辭,或染《涼州》豪嘈之習(xí)。”這些見解無(wú)疑說(shuō)明,曾被稱為“伊涼之調(diào)”的古曲《涼州》,實(shí)在是元曲小令的源頭。如前所述,“伊涼之調(diào)”中本就包括河隴“少年”。一個(gè)不能忽視的現(xiàn)象是,無(wú)論是小令效法了“少年”,還是“少年”效法了小令,但就體式而言,元曲中的不少小令的確與“折斷腰”式“少年”極為相似,尤其與五句式“少年”如出一轍。元曲小令:“碧紗窗外靜無(wú)人,跪在床前忙要親。罵了個(gè)負(fù)心回轉(zhuǎn)身。雖是我話兒嗔,一半兒推辭一半兒肯。”(關(guān)漢卿《仙呂·一半兒》)“知榮知辱牢緘口,誰(shuí)是誰(shuí)非暗點(diǎn)頭。詩(shī)書叢里且淹留,閑袖手,貧煞也風(fēng)流。”(白樸《中呂·陽(yáng)春曲》)“昨宵中酒懶扶頭,今日看花惟袖手,害酒愁花人問(wèn)羞。病根由,一半兒因花一半兒酒。”(徐再思《仙呂·一半兒》)“路逢餓殍須親問(wèn),道遇流民必細(xì)詢,滿城都道好客人。還自哂,只落的白發(fā)滿頭新。”(張養(yǎng)浩《中呂·喜春來(lái)》)以上小令,看起來(lái)雖為五句,其實(shí)應(yīng)被視為四句式,如去掉楔入三五句之間的短句,并不影響整首詩(shī)的思想內(nèi)容,但那個(gè)短句不僅起點(diǎn)明題義的作用,而且使詩(shī)意的表達(dá)陡然間情態(tài)畢現(xiàn)。“折斷腰”式“少年”:“棗騮公雞上不去架,叫一聲,轉(zhuǎn)槽的根兒里臥下;高墻園里的藏金花,折不上,沒(méi)精打采地坐下。”“清水的河里磨一盤,三道山,牛羊兒往下者趕哩;陪住尕妹者坐一天,六月天,日子還嫌者短哩。”以上“少年”系四句式“少年”的變體,六句中的一三四六句為正句,二五兩個(gè)短句不過(guò)是加進(jìn)去的襯句,卻產(chǎn)生了補(bǔ)充語(yǔ)氣和增添意趣的作用。五句式“少年”:“十八馬站三座店,哪一座店里站哩。十個(gè)指頭掐著算,十二個(gè)日,哪一個(gè)月里見哩!”“塔爾寺的金瓦蘭州的塔,清風(fēng)兒刮,西海里起波浪哩。千帶書的萬(wàn)帶話,帶到時(shí)心安下哩。”五句式“少年”也是四句式的變體,結(jié)構(gòu)方式又分兩種,其一是五句中的第四句為襯句,其二是五句中的第二句為襯句,無(wú)論哪種體式,如去掉其中的襯句,也就成了四句式。六句式和五句式“少年”,其與小令體式的相似性及襯句功能的相同性,恐怕不僅僅是巧合,而是說(shuō)明二者之間有著千絲萬(wàn)縷的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。endprint

七言歌謠與“少年”

最早的“少年”在哪里?應(yīng)當(dāng)循著民歌發(fā)展的軌跡“溯洄從之”,即從中國(guó)古代民歌中去尋找;民間歌謠與文人詩(shī)歌之間又產(chǎn)生交互作用,因而從文人詩(shī)歌的體式變遷亦可窺見其對(duì)民歌的影響。七言四句是“少年”的基本體式,最早的七言句式來(lái)源于中國(guó)古代民間歌謠,文人的七言詩(shī)其實(shí)是對(duì)七言歌謠的模仿,因而通過(guò)七言歌謠可以窺見“少年”歌詞的原初形態(tài)。著名的樂(lè)府專家余冠英先生認(rèn)為,詩(shī)歌中的七言句式可以上溯到《詩(shī)經(jīng)》,其中不乏近于七言的句子,如果從“漢有游女,不可求思”(《周南·漢廣》)中去掉托聲字“思”字,從“一日不見,如三秋兮”(《王風(fēng)·采葛》)中去掉托聲字“兮”,就可組合為七言句了;如果從“嗟行之人,胡不比焉”(《唐風(fēng)·杕杜》)中去掉末尾的虛字“焉”,從“既夷既懌,如相酬矣”(《小雅·節(jié)南山》)中去掉末尾的虛字“矣”,也就變成七言句了。不僅如此,《詩(shī)經(jīng)》中還有不少現(xiàn)成的七言句,見于《周頌》的如“學(xué)有績(jī)熙于光明”(《敬之》),見于《大雅》的如“維今之疚不如茲”(《召旻》),見于《小雅》的如“君子有酒旨且多”(《魚麗》),見于《國(guó)風(fēng)》的如“交交黃鳥止于桑”(《秦風(fēng)·黃鳥》)。先秦歌謠以四言為主,間或有以七言為主的。如《禮記·檀弓下》所載《成人歌》:“蠶則績(jī)而蟹有匡,范則冠而蟬有,兄則死而子皋為之哀。”戰(zhàn)國(guó)末荀卿的《成相辭》采用民歌體式,結(jié)構(gòu)以七言句為主,其第一章為:“請(qǐng)成相,世之殃,愚暗愚暗墮賢良。人主無(wú)賢,如瞽無(wú)相何倀倀。”全詩(shī)共56章1344字,其通篇體式結(jié)構(gòu)極為嚴(yán)整統(tǒng)一,每章5句24字,頭兩句均為3字,第四句為4字,三、五句均為7字;各章屢以“請(qǐng)成相”三字起頭,是采用民歌的體式和腔調(diào),意為“請(qǐng)奏此曲”;據(jù)鄭玄注,“成相”之“相”是“送杵聲”。人們?cè)诩w勞動(dòng)時(shí),往往通過(guò)重復(fù)哼唱同一曲調(diào)的歌曲,以求動(dòng)作的協(xié)調(diào)從而形成合力,如在打夯時(shí)必有“吭唷”之聲,這種曲調(diào)在古代就稱為“相”。七言歌謠的產(chǎn)生,還可追溯到更早的年代,《禮記·樂(lè)記》云:“昔者舜作五弦之琴以歌《南風(fēng)》。”歌曰:“南風(fēng)之薰兮,可以解吾民之慍兮。南風(fēng)之時(shí)兮,可以阜吾民之財(cái)兮。”顯而易見,這是一首以七言為主體句的歌謠,二、四兩句末尾的“兮”字,不過(guò)是為吟唱順口而添加的語(yǔ)氣詞,并不關(guān)乎整首歌詞的意義表達(dá)。當(dāng)然,帝舜制琴以歌《南風(fēng)》之說(shuō),或許是小說(shuō)家筆法;不過(guò),《南風(fēng)歌》自戰(zhàn)國(guó)后已廣為人知,這從司馬遷的記述可見一斑:“《南風(fēng)》之詩(shī)者,生長(zhǎng)之音也。”(《史記·樂(lè)書》)

漢武帝時(shí)七言歌謠已廣為流行,漢樂(lè)府中就出現(xiàn)了不少七言句,如鐃歌《艾如張》中的“山出黃雀亦有羅,雀以高飛奈雀何?”又如《戰(zhàn)城南》中的“野死不葬烏可食”,“腐肉安能去子逃”,“禾黍不獲君何食,愿為忠臣焉可得?”再如《有所思》中的“秋風(fēng)肅肅晨風(fēng)飔,東方須臾高知之。”從文人創(chuàng)作來(lái)看,七言詩(shī)在當(dāng)時(shí)也已蔚為大觀,如張衡的《四愁詩(shī)》雖仍留楚辭余韻,但更多文句為標(biāo)準(zhǔn)的七言,如“美人贈(zèng)我差錯(cuò)刀,何以報(bào)之英瓊瑤。路遠(yuǎn)莫致倚逍遙,何為懷憂心煩勞。”蔡琰的《胡笳十八拍》甚至出現(xiàn)對(duì)仗工整的七言句,如“城頭烽火不曾滅,疆場(chǎng)征戰(zhàn)何時(shí)歇?殺氣朝朝沖寒門,胡風(fēng)夜夜吹邊月。”在隋唐五代之時(shí),文人創(chuàng)作七言古詩(shī)非常盛行,尤以“歌行體”格外耀眼。歌行體以七言為主,間以三言、四言、五言,乃至九言、十言,即興揮灑,酣暢淋漓。如鮑照的《擬行路難》五、七言雜用,李白的《將進(jìn)酒》三、五、七、十言雜用;岑參的《走馬川行奉送出師西征》六、三、七言錯(cuò)落雜用,使整首詩(shī)抑揚(yáng)頓挫,跌宕起伏;高適的《燕歌行》一口氣二十六句七言,將要結(jié)尾時(shí)插入一句八言,使急促的節(jié)奏頓時(shí)為之舒緩。而所謂近體詩(shī),是相對(duì)于古體詩(shī)的一種新體詩(shī),也就是講究平仄、對(duì)仗,對(duì)格律有嚴(yán)格要求的律詩(shī),如五律、七律。東漢時(shí)五言樂(lè)府已經(jīng)盛行,也是五言詩(shī)開始萌芽的時(shí)代;然而在民間歌謠中是七言多于五言,說(shuō)明七言歌謠在東漢時(shí)已經(jīng)普遍流行。入樂(lè)歌謠更因音樂(lè)的力量而流布廣遠(yuǎn),從而與文人有更多接觸的機(jī)會(huì),由此形成大量仿作自屬理所當(dāng)然,五言“古詩(shī)”便是這樣產(chǎn)生的。余冠英先生認(rèn)為,五言歌謠之所以更多進(jìn)入東漢樂(lè)府,是由于當(dāng)時(shí)流行的音樂(lè)最宜于五言歌辭;五言體由于樂(lè)府的推廣而得以迅速普及,到魏晉時(shí)已升格為詩(shī)歌的正體了。七言歌謠的流行之所以早于五言,是因?yàn)槠哐跃渲诟柙佊兄烊坏倪m應(yīng)性;七言詩(shī)的產(chǎn)生不過(guò)是當(dāng)時(shí)少數(shù)人獵奇式的嘗試,更多的人并不承認(rèn)七言是詩(shī)的一個(gè)類別,因而認(rèn)為七言詩(shī)難以登上大雅之堂。看重五言而輕視七言,這種偏見從兩漢魏晉延續(xù)到了南北朝。鐘嶸在《詩(shī)品·總論》中直言:“五言居文詞之要,是眾作之有滋味者也”;劉勰在《文心雕龍》所推重的是講究辭藻、聲律、對(duì)偶的駢文,而并不把七言詩(shī)看在眼中。在中國(guó)文學(xué)史上,凡是普遍應(yīng)用的詩(shī)體莫不出于樂(lè)府,莫不皆借助于音樂(lè)的力量而得以流傳。盡管也有人早已把七言用之于詩(shī),但七言詩(shī)并未因此而廣泛流行起來(lái)。究其原因,一是兩漢的七言中佳作太少,因而不曾引起多數(shù)人的仿作;二是七言歌謠在漢代時(shí)不曾被采入樂(lè)府,由于沒(méi)有獲得音樂(lè)的推動(dòng),自然也就難以傳播和普及了。

文人制作七言樂(lè)府歌辭始于曹丕的《燕歌行》二首,其第一首為:“秋風(fēng)蕭瑟天氣涼,草木搖落露為霜。群燕辭歸鵠南翔,念君客游多思腸。慊慊思?xì)w戀故鄉(xiāng),君何淹留寄他方?賤妾煢煢守空房,憂來(lái)思君不敢忘,不覺(jué)淚下沾衣裳。援瑟鳴弦發(fā)清商,短歌微吟不能長(zhǎng)。明月皎皎照我床,星漢西流夜未央。牽牛織女遙相望,爾獨(dú)何辜限河梁。”七言歌謠直到晉代才開始采入樂(lè)府,如《并州歌》《豫州歌》等。《并州歌》為晉代并州(今太原)百姓揭露惡人汲桑暴行的詩(shī),此人曾在成都王司馬潁手下干事,潁死后自稱大將軍,聚眾搶掠,極其殘忍;他在大暑天穿皮裘,卻叫別人為他扇涼,又嫌扇得不稱心而當(dāng)場(chǎng)殺死扇涼的人。有個(gè)叫田蘭的人為民除害殺了汲桑,當(dāng)?shù)匕傩毡阕鞲璨ⅰ氨甲叩缆范柚薄8柙唬骸笆繛閷④姾慰尚撸×轮匮P被豹裘,不識(shí)寒暑斷人頭。雄兒田蘭為報(bào)仇,中夜斬首謝并州。”《豫州歌》是豫州(今河南項(xiàng)城東北)人民對(duì)祖逖的歌頌,他做豫州刺史時(shí)勤儉愛民,并親自督率農(nóng)桑;他還曾置酒與鄉(xiāng)親共飲,耆老在宴會(huì)上流著眼淚說(shuō):“吾等老矣,更得父母,死將何慨!”于是用歌聲來(lái)贊頌祖逖,歌曰:“幸哉遺黎免俘虜,三辰既明遇慈父。玄酒忘勞甘瓠脯,何以詠思歌且舞。”南北朝以來(lái)七言歌謠仍主要流行在民間,七言體在南朝士大夫眼中仍然是“俗”體而非“雅”體。學(xué)者葛曉音在《八代詩(shī)史》中指出,南北朝樂(lè)府民歌對(duì)同時(shí)期詩(shī)歌語(yǔ)言風(fēng)格的變革產(chǎn)生了關(guān)鍵的作用,為同時(shí)代乃至唐代的詩(shī)歌發(fā)展指出了一條康莊大道;南北朝樂(lè)府民歌創(chuàng)造了抒情小詩(shī)的新體裁成為五七言絕句的源頭,北朝民歌剛健清新的氣質(zhì)對(duì)隋唐邊塞詩(shī)具有直接的影響;南北朝民歌所運(yùn)用的比興、雙關(guān)、排句等藝術(shù)表現(xiàn)手法,“更是使后世詩(shī)人沾溉無(wú)窮”。鮑照是南朝劉宋時(shí)代的大詩(shī)人,他從當(dāng)時(shí)開始流行的五七言雜言體中找出規(guī)律,變逐句用韻為隔句用韻并自由換韻,創(chuàng)造出全新的七言體組詩(shī)《擬行路難》十八首。《行路難》本是漢代牧羊童所唱的北方民歌,備言世路艱難及離別悲傷之意,在主流文化看來(lái)卻顯得“辭頗疏質(zhì)”。鮑照的這組詩(shī)以七言為主,間有雜言和騷體句,用華麗的辭藻和豪放的氣度表現(xiàn)困頓失意中的憂憤,備言世路艱難及離別悲傷之意,從而成為其后常見于唐詩(shī)中的一種獨(dú)特風(fēng)格。庾信是身經(jīng)南梁、西魏、北周三朝的著名詩(shī)人,其所作《烏夜啼》被認(rèn)為是七律之濫觴:“促柱繁弦非子夜,歌聲舞態(tài)異前溪。御史府中何處宿?洛陽(yáng)城頭那得棲!彈琴蜀郡卓家女,織錦秦川竇氏妻。詎不自驚長(zhǎng)淚落?到頭啼烏恒夜啼!”endprint

如前所述,魏晉南北朝時(shí)期的民歌分為南歌和北歌,南歌以江南荊楚一帶的吳聲和西曲為代表,北歌則是當(dāng)時(shí)北方地區(qū)各民族的民歌。南歌基本上是五言四句體式,也有四言四句體式,以及三言或四言與五言或七言錯(cuò)雜的體式。如“吳中細(xì)布,闊幅長(zhǎng)度,我有一端,與郎作褲。”(《安東平》)“夜相思,風(fēng)吹窗簾動(dòng),言是所歡來(lái)。”(《華山畿》)“白門前,烏帽白帽來(lái)。白帽郎,是儂良,不知烏帽郎是誰(shuí)?”(《讀曲歌》)。北歌雖然也以五言四句為常見體式,但也有四言四句體式,還有以七言為主的雜言詩(shī),尤其有不少相對(duì)成熟的七言詩(shī),如:“兄為俘虜受困辱,骨露力疲食不足。弟為官吏馬食粟,何惜錢刀來(lái)我贖。”(《隔谷歌》)“黃桑柘屐蒲子履,中央有系兩頭系。小時(shí)憐母大憐婿,何不早嫁論家計(jì)。”“粟谷難舂付石臼,弊衣難護(hù)付巧婦。男兒千兇飽人口,老女不嫁只生口。”(《捉搦歌》)北歌的相當(dāng)一部分原初是用當(dāng)時(shí)的民族語(yǔ)言傳唱的,北魏孝文帝推行漢化改革,接受并提倡漢族先進(jìn)文化,加速了北方民族的融合,因而現(xiàn)存的北朝民歌大都是用漢語(yǔ)表達(dá)的,其中有些是用漢語(yǔ)翻譯的,有些則本就是用漢語(yǔ)創(chuàng)作的。河隴“少年”與“北歌”有著更為直接的內(nèi)在關(guān)聯(lián),抑或早期的“北歌”本就包含了河隴“少年”。不過(guò),盡管至今所見到的“少年”大都為七言四句式,但也不能認(rèn)為“少年”從來(lái)都是清一色的七言句式,很可能有過(guò)長(zhǎng)短句相間或五七言錯(cuò)雜的情況,甚至有過(guò)純粹的五言四句體式。這是因?yàn)槲逖砸彩潜狈矫窀璧幕揪涫剑缜耙鶉?guó)時(shí)期產(chǎn)生于河湟地區(qū)的《朔馬謠》,就是一首具有漢魏樂(lè)府風(fēng)格的五言歌謠,我們有理由將之視為當(dāng)年的“少年”。況且民歌也是一個(gè)開放的系統(tǒng),不可能固守原初的狀態(tài)而一成不變。魏晉南北朝又是一個(gè)民族大融合時(shí)期,南北之間的文化交流從來(lái)未曾中斷。隨著歷代中原漢族文人陸續(xù)進(jìn)入河隴地區(qū),他們把客居地的民歌轉(zhuǎn)換成自己原本熟悉的詩(shī)歌形式,使之更適合于自己的文化心理和欣賞品位,并由此引起本土民歌形式發(fā)生一定變化,這樣的推理應(yīng)該是順理成章的吧!可以肯定的是,凡見之于文獻(xiàn)資料的民間歌謠,必然是經(jīng)文人加工整理的,單純以口頭相傳的民間藝術(shù),是很難長(zhǎng)久保留下來(lái)的;而文人對(duì)民間文藝形式的加工和改造,必定會(huì)使之更符合自己的審美需要。由此可以作這樣的判斷:今天我們所接觸到的民間藝術(shù)形式,已經(jīng)不是原汁原味的民間樣式了;就其歌詞和章法而言,今天我們所見到的“傳統(tǒng)少年”,并不一定是“少年”原初的面貌。

“少年”的藝術(shù)特色

任何品類的藝術(shù),它的完善并非是一蹴而就的,必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的演變逐漸成熟起來(lái)。就“少年”來(lái)說(shuō),詩(shī)經(jīng)是它的遠(yuǎn)祖,漢樂(lè)府是它的近親,而橫吹曲中的“伊涼調(diào)”和雜曲中的“少年行”則是它的直系血親,所有這些共同塑造了“少年”的形式和性格。“少年”是用漢語(yǔ)演唱的,因而其歌詞的體式必然受漢族詩(shī)歌的影響。就漢族詩(shī)歌的發(fā)展而言,每一種新的詩(shī)體總是出自于民間歌謠,然后經(jīng)過(guò)文人的加工提高方才進(jìn)入主流文學(xué)的殿堂。作為我國(guó)最早的詩(shī)歌總集,《詩(shī)經(jīng)》的主體部分“風(fēng)”就采自15個(gè)地方的民間歌謠,而其中的秦風(fēng)和豳風(fēng),大都是秦隴地區(qū)即陜甘一帶的民歌,其間應(yīng)當(dāng)有河隴地區(qū)的古代歌謠。就“少年”的章法體式而言,它承續(xù)了“詩(shī)經(jīng)”和“古詩(shī)”的比興賦手法和五七言絕句的簡(jiǎn)短體式。“少年”具有短小、單純的藝術(shù)個(gè)性,開頭兩句一般都與正文并無(wú)直接的意義關(guān)聯(lián),而只是為正文的出場(chǎng)起牽線、鋪墊的作用,隨著主題的點(diǎn)明,一首歌也就戛然而止了;“少年”一般只有四句,“折斷腰”體式雖然有六句,但其中的第二、第五兩個(gè)短句不過(guò)是為適應(yīng)調(diào)式而添加的部分,它們的存留或去除并不會(huì)改變整首歌詞的主要內(nèi)容;“少年”也就是最單純的一種詩(shī)歌形式,這種單純卻賦予文人作品難以企及的通俗美和真實(shí)美,也為大眾對(duì)其表現(xiàn)技巧的掌握和應(yīng)用創(chuàng)造了便利條件。比、興、賦的大量應(yīng)用,是“少年”在表現(xiàn)手法上的鮮明特點(diǎn)。所謂比,就是通過(guò)比喻、比擬手法表達(dá)意思。比喻分為明喻、暗喻和借喻三種,其功能是用某一事物或情境來(lái)比另一種事物或情境;比擬分為擬人和擬物兩種,其功能是把物當(dāng)人來(lái)寫或把人當(dāng)物來(lái)寫,以及把甲事物當(dāng)作乙事物來(lái)寫。“少年”中的“比”有多種方式,有的是以比擬句起頭,有的是主題句中亦用比喻或比擬手法,還有的通篇就是比擬或比喻。所謂興,就是先言他物以引出要說(shuō)的事情,即俗語(yǔ)所說(shuō)的“由頭”,也就是置于開頭以引起下文的話題。“興”是“少年”中慣用的手法,傳統(tǒng)“少年”中開頭兩句幾乎都與主題不甚相關(guān),而只起引出下文的作用,第三句才轉(zhuǎn)入正題,第四句也就是結(jié)尾句;一首“少年”所要表達(dá)的內(nèi)容往往也就體現(xiàn)在三、四句中,因而這后面兩句又可稱為主題句或表義句。所謂“賦”,就是“敷陳其事而直言之”,也就是直截了當(dāng)?shù)卣归_敘述。“賦”這種手法在“少年”中的應(yīng)用比比皆是,但作為韻文體的詩(shī)歌,“少年”并不像大白話那樣去說(shuō)、去唱,卻是“敘物以言情”,也就是言物必及情,是以飽含感情的詞句來(lái)打動(dòng)人心的。概而言之,“少年”承襲了五七言絕句的特點(diǎn),篇幅短小是它的體式特點(diǎn);“少年”前兩句以比擬句起興,后兩句直言所要表達(dá)的內(nèi)容,結(jié)構(gòu)單純是它的又一特點(diǎn);“少年”語(yǔ)言運(yùn)用的通俗曉暢和情感表達(dá)的爽快直率,又賦予它質(zhì)樸、真實(shí)的美學(xué)特色。凡民歌類藝術(shù),都有單純、質(zhì)樸、通俗的特點(diǎn)。鄉(xiāng)下的農(nóng)夫終年所見無(wú)非是草木魚蟲,因而說(shuō)一件事、抒一點(diǎn)情,自然聯(lián)想起這些東西,即所謂“托物言志”,因?yàn)樗钍煜げ贿^(guò)的就是這些東西;他用這些東西“喻”其心志,對(duì)方也容易理解。知識(shí)分子寫詩(shī)往往用典,往往借用他人的句子來(lái)表達(dá)自己的意思,這與鄉(xiāng)下人借草木魚蟲托物言志的手法殊途同歸,或者說(shuō)就是學(xué)了民間的寫作手法;知識(shí)分子對(duì)書本很熟悉,為了委婉地表達(dá)曲折的意思,就習(xí)慣于借用典故,如此而已。

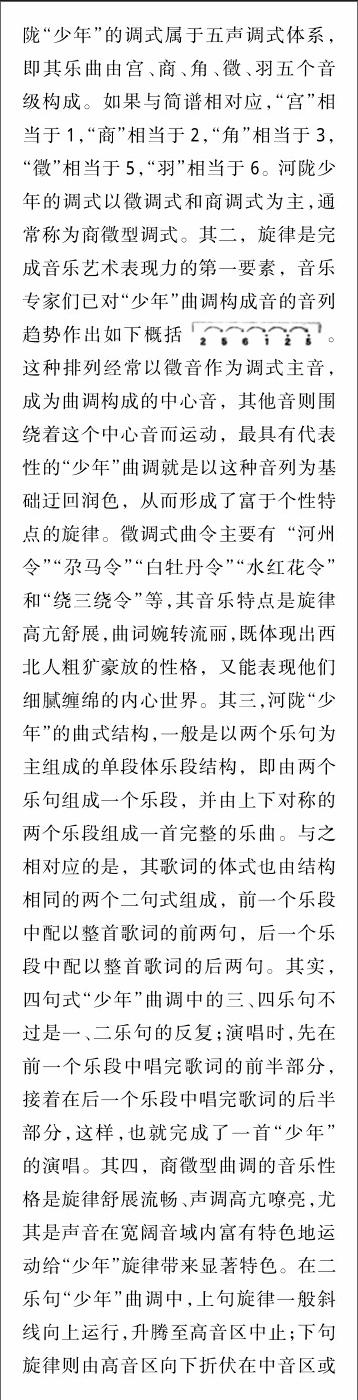

“少年”在許多方面體現(xiàn)出與我國(guó)古代音樂(lè)有內(nèi)在關(guān)聯(lián),比如以“令”為曲調(diào)定名,同一曲調(diào)下的節(jié)奏改變和旋律變奏,“減字”“偷聲”“攤破”“犯調(diào)”等技巧的運(yùn)用,等等。隋唐之際,在涼州地區(qū)出現(xiàn)名為《涼州大曲》的組曲,它是《西涼樂(lè)》的一個(gè)樂(lè)種。一部“大曲”由三大部分組成,分別稱為“散序”“中序”和“破”,每一部分又包含若干個(gè)樂(lè)段。在一部大曲中有若干冠以不同詞牌名稱的音樂(lè)片段,以“令”為詞牌的音樂(lè)片段應(yīng)用于“破”的部分,狹義上是指所用的節(jié)奏較快的曲調(diào),而廣義上是泛指一部大曲中所有較短的曲調(diào)。河隴“少年”以“令”為調(diào)名,由此可以窺見它與《涼州大曲》的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。其二,中國(guó)古代音樂(lè)實(shí)踐中普遍存在一種現(xiàn)象,就是根據(jù)同一曲調(diào)的大體輪廓進(jìn)行節(jié)奏的改變和旋律的變奏處理,使之符合不同內(nèi)容和不同情感表達(dá)的要求。大凡流傳久遠(yuǎn)的曲調(diào),都是經(jīng)歲月淘洗而保留下來(lái)的優(yōu)秀之作;歌詞的內(nèi)容會(huì)隨著社會(huì)的發(fā)展變化而不斷改變,而具有生命力的曲調(diào)會(huì)長(zhǎng)久流傳下去并定型為曲牌,成為后人不斷為之填寫新詞的固定格式,“少年”的曲令沿襲和發(fā)展亦屬如此。沿用同一詞牌表達(dá)不同的情調(diào),可通過(guò)藝術(shù)形式上的一些變化來(lái)實(shí)現(xiàn),如“減字”“偷聲”“攤破”“犯調(diào)”等,這也是中國(guó)古代音樂(lè)實(shí)踐中常用的手法。“減字”是減少歌句的字?jǐn)?shù),在音樂(lè)上是以多音配一字,將某些字的節(jié)拍拖長(zhǎng);“偷聲”是增加歌句的字?jǐn)?shù),在音樂(lè)上是分割少數(shù)的音以配合多數(shù)的字,使每字的音相應(yīng)縮短;“攤破”是在歌句間插進(jìn)歌句,在音樂(lè)上是增加新的樂(lè)句或擴(kuò)展原有樂(lè)句;“犯調(diào)”是把分屬于幾個(gè)不同曲牌中的一些樂(lè)句聯(lián)結(jié)起來(lái),然后給它換上一個(gè)新的曲牌名稱,或從一種調(diào)轉(zhuǎn)為另一種調(diào)、從一種調(diào)式轉(zhuǎn)為另一種調(diào)式。這些表現(xiàn)手法在河隴“少年”曲令中都有所表現(xiàn),這與古人通過(guò)靈活應(yīng)用詞牌來(lái)表情達(dá)意的傳統(tǒng)是一脈相承的。endprint

就其歌詞而言,“少年”屬民間歌謠類口頭文學(xué)。但凡民間口頭歌謠,其語(yǔ)言表達(dá)都有各自的套語(yǔ)。所謂“套語(yǔ)”,“就是在相同的韻律條件下被用來(lái)表達(dá)某一給定的基本意念的一組文字”(周仕慧《樂(lè)府詩(shī)體式研究》)。“套語(yǔ)”也就是民歌慣用的一種語(yǔ)言表達(dá)方式,或者說(shuō)是民歌語(yǔ)言表達(dá)中的固定套路。民歌是由曲調(diào)和歌詞兩部分組成的,在依聲填詞的條件下,歌詞的語(yǔ)句結(jié)構(gòu)要服從曲調(diào)的音樂(lè)結(jié)構(gòu)。“少年”的歌詞體式是由其曲調(diào)的旋律節(jié)拍決定的,因而“少年”曲詞中的套語(yǔ)也是為適應(yīng)曲令的旋律節(jié)拍而產(chǎn)生的。“少年”歌詞中每有這種情況出現(xiàn):把同一首歌詞放在不同的曲令中,該歌詞的語(yǔ)句結(jié)構(gòu)會(huì)有一定變化,這種變化主要體現(xiàn)在套語(yǔ)上,即在此曲令中并無(wú)套語(yǔ),而在彼曲令中卻添加了套語(yǔ)。這種變化完全是由不同曲令的旋律節(jié)拍決定的,要把適應(yīng)于此曲令的歌詞移置于彼曲令,如不加必要的套語(yǔ)便難以適應(yīng)彼曲令的旋律、節(jié)拍和節(jié)奏。“少年”中的一些曲令是因套語(yǔ)而定名的,如“繞三繞令”“嗆啷啷令”“梁梁兒上浪來(lái)令”,等等,要與這種種曲令配套,其歌詞中就要添加相應(yīng)的套語(yǔ),這種意義上的套語(yǔ)也叫“襯句”;“少年”中的一些興起句也是套語(yǔ),用以引出所要表達(dá)的主題句,如“尕馬兒令”中的“尕馬兒騎上槍背上”、“河州令”中的“上去高山望平川”,等等。不僅如此,“少年”歌詞的押韻,并非是依據(jù)韻書的規(guī)定來(lái)進(jìn)行操作,而只是為適應(yīng)樂(lè)曲的音樂(lè)節(jié)奏自然而然地形成的。現(xiàn)在人們根據(jù)“少年”歌詞概括出諸如通韻、交韻、間韻,或一字韻、兩字韻、三字韻、四字韻,等等,都不過(guò)是套用一般的格律規(guī)則而得出的并不完全周延的概括。其實(shí),人們?cè)诩磁d吟唱“少年”時(shí)并不去考慮押韻與否的問(wèn)題,他們只不過(guò)是依聲造辭,力求聲辭協(xié)調(diào)的效果,從而使吟唱自然順暢罷了。“少年”的押韻與押韻規(guī)則無(wú)關(guān),卻與不同地區(qū)的方言口語(yǔ)有直接關(guān)系;“少年”的文詞只有與曲令樂(lè)句恰切協(xié)調(diào),才會(huì)產(chǎn)生易讀易唱易記的效果;這就是說(shuō)為了唱得順口,就自然而然地產(chǎn)生了押韻。

就體式結(jié)構(gòu)而言,“少年”與漢魏以來(lái)的樂(lè)府有許多相似之處。樂(lè)府的押韻非常靈活,有句句押韻,有隔句押韻,“少年”亦然;樂(lè)府的章節(jié)叫“解”,也就是配合音樂(lè)旋律而劃分的歌辭段落,七言體樂(lè)府一般以兩句為一解;“少年”歌詞也是兩句為一個(gè)段落,前一段落的作用是起興,后一段落的作用是表義。樂(lè)府中有“和”即和聲,一人唱多人和,一般置于每句歌辭之后,如曹丕《上留田行》:“居世一何不同?上留田。富人食稻與梁,上留田。貧子食糟與糠,上留田。貧賤亦何傷,上留田。祿命懸在蒼天,上留田。今爾嘆息,將欲誰(shuí)怨?上留田。”在這首樂(lè)府詩(shī)中,“上留田”三字既是和聲又表曲名,亦可看作是歌辭中的襯句,它與歌辭內(nèi)容并無(wú)直接聯(lián)系。這種現(xiàn)象在“少年”中非常普遍,如“尕馬兒令”:“尕馬兒騎上者槍背上(哎,好花呀開呀喲),照林棵打給了兩槍(唄吔,尕馬兒回拉著來(lái)吔,哎喲,拉回了緩來(lái),肉兒);槍子兒落在個(gè)牡丹上(哎,好花呀開呀喲),下馬者哭給了兩場(chǎng)(唄吔,尕馬兒回拉著來(lái)吔,哎喲,拉回了緩來(lái),肉兒)。”又如“繞三繞令”:“白牡丹白著是(沙雁兒繞哎)耀人哩呀(沙雁兒繞哎),紅牡丹紅著個(gè)(繞三繞來(lái)吧)破哩;尕妹的跟前是(沙雁兒繞哎)有人哩呀(沙雁兒繞哎),沒(méi)人時(shí)我陪著(繞三繞來(lái)吧)坐哩。”再如“尕阿姐令”:“大河的沿兒上(尕阿姐)牛吃水(哎),鼻桊兒跌在個(gè)水里(呀,尕阿姐看我來(lái));端起個(gè)飯碗兒(尕阿姐)想起了你(哎),面葉兒撈不到嘴里(呀,尕阿姐看我來(lái))。”上述“尕馬兒回拉著來(lái)吔”“拉回了緩來(lái)”“沙雁兒繞哎”“繞三繞來(lái)吧”“尕阿姐看我來(lái)”等,在“少年”的演唱中發(fā)揮著多種作用。作為襯句,有依曲調(diào)節(jié)拍補(bǔ)足歌詞音節(jié)的作用;作為與歌詞意義并不直接相關(guān)的添加句,卻起了規(guī)定曲名的作用;作為樂(lè)曲行進(jìn)中的組成部分,是用于眾人唱和的詞句。

無(wú)論是一首交響樂(lè)還是一支簡(jiǎn)單的歌,都會(huì)有一個(gè)主旋律。這個(gè)主旋律一定是重復(fù)的,而且這種重復(fù)符合人的生理和心理的需求。為了配合特定樂(lè)段的重復(fù),曲辭中相關(guān)的語(yǔ)句就得同時(shí)重復(fù)。這種重復(fù)方式就是套路,這種重復(fù)語(yǔ)句就是套語(yǔ)。這種樂(lè)段和語(yǔ)句并行重復(fù)的表現(xiàn)手法又叫復(fù)迭,這又成為民歌的一種表現(xiàn)模式,其作用是有助于樂(lè)曲及曲辭的記憶、誦讀和流傳。在一首“少年”中,套語(yǔ)的形成與音樂(lè)曲調(diào)有著密切的關(guān)系,套語(yǔ)作為歌體組成部分,演唱中要與一定數(shù)量的音節(jié)相恰切;套語(yǔ)的使用能夠把歌詞比較容易地納入相應(yīng)的曲調(diào),從而形成一定的體式規(guī)范。樂(lè)府詩(shī)由于受到音樂(lè)曲調(diào)的制約,所以詩(shī)歌的結(jié)構(gòu)依附音樂(lè)的結(jié)構(gòu);“少年”的歌詞是從屬于音樂(lè)的,特定曲令的音樂(lè)曲調(diào)往往決定著歌詞的語(yǔ)言形式。就樂(lè)曲而言,由兩個(gè)樂(lè)句構(gòu)成一個(gè)樂(lè)段,是“少年”的主要曲式結(jié)構(gòu),把這個(gè)樂(lè)段再重復(fù)一遍,也就完成了一首“少年”的演唱。就歌詞而言,“少年”也由結(jié)構(gòu)大致相同的兩個(gè)段落構(gòu)成,前段為起興,后段為點(diǎn)題。在一首“少年”中,前段不僅為后段預(yù)定了句型框架,而且設(shè)定了意義表達(dá)方式,在這個(gè)意義上講,用于起興的前段亦可稱為套句。作為即興的口頭演唱藝術(shù)形式,“少年”歌詞的創(chuàng)作有著程式化的特點(diǎn),這就是套語(yǔ)的運(yùn)用。在一首樂(lè)歌中,套語(yǔ)往往無(wú)關(guān)正文的文意也并不具有表現(xiàn)歌詞具體內(nèi)容的功能,卻具有確定這首歌的體式結(jié)構(gòu)并賦予其情感基調(diào)的作用;套語(yǔ)與曲調(diào)節(jié)拍卻有著內(nèi)在的恰切性,因而套語(yǔ)的運(yùn)用能夠自然地滿足音節(jié)推進(jìn)的需要,從而為歌者提供了即興編創(chuàng)歌詞的工具。在“唱少年”這種即興演唱中運(yùn)用套語(yǔ),特定曲令的樂(lè)調(diào)所固有的節(jié)奏為文本創(chuàng)作提供了韻律框架,由于有經(jīng)驗(yàn)的歌手對(duì)樂(lè)調(diào)的旋律和節(jié)奏早已爛熟于心,因而對(duì)與曲調(diào)所匹配詩(shī)句的節(jié)奏和語(yǔ)調(diào)亦成竹在胸,所以能夠很熟練地通過(guò)套語(yǔ)的使用布局謀篇和遣詞造句。在即興創(chuàng)作的短暫時(shí)間里,結(jié)構(gòu)相同的句型有利于形成某種記憶機(jī)制,因而有了套語(yǔ)的示范,歌者就很容易編創(chuàng)出表達(dá)主題的詞句來(lái)。這樣的“少年”表演是一種臨場(chǎng)的即興發(fā)揮,是一種瞬間的臨場(chǎng)創(chuàng)作,套語(yǔ)為表演者提供了常備的“語(yǔ)言構(gòu)件”,有了這種“構(gòu)件”,一個(gè)不會(huì)書寫的人也能駕輕就熟地調(diào)遣詞語(yǔ),順利地完成他的即興演唱。

“少年”這種藝術(shù)的重要標(biāo)志是它的形式,也就是由其曲令所限定的歌詞的格式、句頓、葉韻、節(jié)奏等,如果改變乃至拋棄了這些有著內(nèi)在聯(lián)系的外在形式,那就不是“少年”而是別的什么東西。對(duì)“少年”的曲令,張亞雄先生有中肯的見解,他認(rèn)為“令”就是“幫腔”,也就是慣語(yǔ)所說(shuō)的“過(guò)門兒”;一個(gè)區(qū)域有一個(gè)區(qū)域的令,如“河州令”“尕馬兒令”等,而“阿哥的肉呀”“尕馬兒拉回者來(lái)吔”,則分別是上述兩種“令兒”中的“幫腔”或“過(guò)門兒”。雖然,作為一種固化了的詞句,“幫腔”和“過(guò)門兒”對(duì)歌詞的意義表達(dá)并不起關(guān)鍵作用,在歌詞的書面形式中甚至可有可無(wú);但是,曲令是唱“少年”的根本依據(jù),“幫腔”或“過(guò)門兒”則是特定曲令的標(biāo)志,用哪種固化詞句作一首“少年”的“幫腔”即“過(guò)門兒”,便決定了這首“少年”要采用哪種曲令;就其體式而言,“少年”的歌詞是大同小異的,大都是七言四句,同一歌詞可以用不同的曲令去唱,而其前提是“幫腔”即“過(guò)門兒”的選擇,這也就是說(shuō)由于曲令在先,因而要依“令”而歌。就“少年”歌詞而言,無(wú)論是傳統(tǒng)的還是新作的,判斷其藝術(shù)水平的高低,興起句與主體句的搭配協(xié)調(diào)是一個(gè)重要的標(biāo)準(zhǔn)。但凡一首“少年”歌詞,一般都由興起句和主體句這兩部分組成,興起句只是為主體句的句式和押韻起引導(dǎo)和示范作用,其內(nèi)容則與主體句所要表達(dá)的旨趣并無(wú)關(guān)系;但一首比較好的“少年”歌詞,興起句與主體句之間不僅有表現(xiàn)形式上的關(guān)聯(lián),而且興起句對(duì)整首歌詞的主題有暗喻、烘托、呼應(yīng)、反襯、強(qiáng)化等作用。下面是幾首藝術(shù)性較高的“少年”歌詞:“大燕麥出穗是索落落吊,歇地里種胡麻哩;一對(duì)兒大眼睛水活活笑,笑眼里說(shuō)實(shí)話哩。”“一對(duì)兒白馬進(jìn)西海,西海里為王者哩;尕妹妹好像白云彩,給阿哥哈遮涼者哩。”“天上的云彩黑下了,你看是晴哩么下哩;我想尕妹者哭下了,你看是成哩么罷哩?”“日頭兒上來(lái)胭脂紅,月亮嘛上來(lái)時(shí)水清;白天想你時(shí)肝花疼,晚夕里想你嘛心疼。”“天上的星宿星對(duì)星,大星把小星哈壓了;生下的機(jī)溜長(zhǎng)下的俊,你把個(gè)萬(wàn)人哈壓了。”“大雨下給了整三天,毛毛雨下了九天;哭下的眼淚拿桶擔(dān),整整兒擔(dān)給了九擔(dān)。”“綠悠悠兒的長(zhǎng)流水,當(dāng)啷啷兒地響了;熱乎乎兒地離開了你,淚漣漣兒地想了。”“雨點(diǎn)兒落在石頭上,雪花兒飄在水上;相思病得在心肺上,血痂兒坐在嘴上。”“長(zhǎng)把梨結(jié)到樹尖上,我當(dāng)了綠葉的杏兒;尕妹坐到路邊上,我當(dāng)了照人的鏡兒。”“鐵青馬兒綠轡頭,馬尾上綰了個(gè)繡球;走了是丟不下心上的肉,把你是捎在個(gè)后頭。”這些歌詞的興起句與主體句,不僅在構(gòu)詞方式上互為對(duì)仗,而且在意義表達(dá)上相互呼應(yīng),對(duì)作品主題的表達(dá)產(chǎn)生了或烘托或強(qiáng)化的作用;這樣,興起句與主體句共同構(gòu)成了作品的有機(jī)整體,使整首歌詞的外在形式與內(nèi)在意義渾然一體,從而產(chǎn)生了水乳交融、珠聯(lián)璧合的藝術(shù)效果。endprint

“花兒”?“少年”?

張亞雄先生在其《花兒集》中提到,西北俗諺中有“西安的‘亂彈,河州的‘少年”一說(shuō),認(rèn)為“亂彈即秦腔正宗,‘少年就是‘花兒的別名”。張氏的推斷顯然有邏輯上的毛病,既然西北地區(qū)的人們把河州的山歌稱為“少年”,那就說(shuō)明“少年”是“正名”而“花兒”才是“別名”。在河湟民間,人們一直把當(dāng)?shù)氐纳礁璺Q為“少年”,把詠唱這種山歌叫做“漫少年”。其實(shí),把河隴地區(qū)的山歌稱為“花兒”,其根據(jù)似乎并不很充分;而把它稱為“少年”,倒是有更充分的根據(jù)。“少年”一詞早在西漢時(shí)就已成為日常用詞,這從《史記》對(duì)“少年”一詞的頻繁應(yīng)用便可證明:“山東郡縣少年苦秦吏,皆殺其守尉令丞反,以應(yīng)陳涉。”(《秦始皇本紀(jì)》)“于是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆為收沛子弟二三千人。”(《高祖本紀(jì)》)“陳平固已前謝其兄伯,從少年往事魏王咎于臨濟(jì)。”(《陳丞相世家》)“而君堅(jiān)守范陽(yáng),少年皆爭(zhēng)殺君。”(《張耳陳馀列傳》)“居歲余,澤間少年相聚百余人,往從彭越。”(《魏豹彭越列傳》)“淮陰屠中少年有侮信者,曰:‘若雖長(zhǎng)大,好帶刀劍,中情怯耳。”(《淮陰侯列傳》)“發(fā)屬國(guó)六千騎,及郡國(guó)惡少年數(shù)萬(wàn)人,以往伐宛。”(《大宛列傳》)“發(fā)三輔及郡國(guó)惡少年吏有告劾亡者,屯遼東。”(《漢書·昭帝紀(jì)》)就其一般意義上講,秦漢時(shí)所謂的“少年”是指未成婚的青年男子;而從社會(huì)角色的意義上講,秦漢時(shí)的“少年”是一個(gè)具有獨(dú)立人格的社會(huì)群體。他們輕生死、重然諾、有血性,為底層社會(huì)樹立了自己的道德標(biāo)準(zhǔn);他們講義氣、淡功名、肯擔(dān)當(dāng),為弱勢(shì)群體確立了自己的價(jià)值取向。他們身處城市社會(huì)下層,或游手好閑或從事卑賤職業(yè);他們?yōu)樯鞆堈x而不惜屢犯法禁,因而受到專制政府的打擊與遏制;他們背離正統(tǒng)觀念而標(biāo)新立異,其行為方式成為游俠社會(huì)的基礎(chǔ);他們行俠仗義而又狂放不羈,由此受到下層社會(huì)的贊賞和推崇。當(dāng)政局動(dòng)蕩或王朝沒(méi)落時(shí),這個(gè)群體率先舉起反抗的義旗,成為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的激進(jìn)力量。正是由于秦漢時(shí)的“少年”具有藐視王朝專制的精神,因而這個(gè)群體的成員被統(tǒng)治者視為“惡少年”而備受打擊,他們或者被流放或者被充軍,而西北邊地恰好又是他們流放充軍的落腳地;也正是“少年”具有俠義風(fēng)骨和擔(dān)當(dāng)勇氣,因而成為兩漢以降民歌乃至文人詩(shī)歌中不斷詠唱的主題。秦漢以來(lái),歷代中央王朝不斷向西北地區(qū)用兵,總是把內(nèi)地的“惡少年”流放到那里去戍邊屯守,從而源源不斷地產(chǎn)生了以這些“少年”命運(yùn)為題材的邊塞詩(shī)篇。由此有理由作這樣的推斷:至今傳唱于河隴地區(qū)的“少年”,早在秦漢時(shí)期就已確定了其名。

漢魏以降的樂(lè)府詩(shī)中每有以“少年”為歌詠對(duì)象的詩(shī)句,“結(jié)客少年場(chǎng),報(bào)怨洛北邙”是曹植《結(jié)客篇》中的句子,“結(jié)客”就是結(jié)交朋友,“少年場(chǎng)”也就是年輕男子游樂(lè)聚匯的場(chǎng)所。以“少年”指代年輕男子,這種修辭手法被魏晉南北朝時(shí)期的詩(shī)人們廣泛應(yīng)用,“少年”由此被確定為曲名而載入樂(lè)府《雜曲歌辭》類目之中。作為一種文學(xué)體裁,樂(lè)府脫胎于詩(shī)經(jīng),其中相當(dāng)一部分是官府主管部門的專職人員下鄉(xiāng)采集的“俚曲謳謠”,亦即民間說(shuō)唱文學(xué)作品。官府設(shè)立專門機(jī)構(gòu)收集整理民間歌謠有兩個(gè)目的,一是供禮儀和宴樂(lè)兩種場(chǎng)合的演奏,二是統(tǒng)治者借以觀風(fēng)俗從而了解民情。樂(lè)府原本是曲與詞的結(jié)合,曲有固定的調(diào)式,詞的句式必須適合曲調(diào)的旋律和節(jié)奏方能演唱。樂(lè)府歌詞一般為五言、七言句,這是由曲譜的音節(jié)和旋律決定了的。漢樂(lè)府中有一種稱為“倚歌”的表演形式,據(jù)《古今樂(lè)錄》說(shuō),“凡倚歌,悉用鈴鼓,無(wú)弦有吹”。《樂(lè)府詩(shī)集·清商曲辭》所載“西曲”中有這樣兩首“倚歌”:“人生歡愛時(shí),少年新得意。一旦不相見,輒作煩冤思。”“人言揚(yáng)州樂(lè),揚(yáng)州信自樂(lè)。總角諸少年,歌舞自相逐。”“西曲”長(zhǎng)于抒情,是南北朝時(shí)期湖北一帶的民歌,大都表現(xiàn)男女之間勇敢熾熱的感情。河隴山歌大都也是情歌,其歌唱主體大多又是年輕人,人們便以“少年”來(lái)指稱這種民歌,這種理解不僅是順理成章的,而且是有先例可證的。流傳于河隴地區(qū)的傳統(tǒng)山歌,本身也證明了它的名稱是“少年”,如下面幾首:“大紅的桌子上獻(xiàn)輪柏,桌子是誰(shuí)油下的?你唱的少年我明白,少年是誰(shuí)留下的?”“西天取經(jīng)的是唐僧,白龍馬馱經(jīng)著哩;留下少年的孫悟空,陽(yáng)世上寬心著哩。”“大路上過(guò)來(lái)的光棍漢,手拿了五尺的鞭竿。我給你當(dāng)人擦一把汗,你把我送上個(gè)少年。”“河里的魚娃兒團(tuán)河轉(zhuǎn),為什么不下給釣竿?拔草的阿姐們滿塄坎,為什么不盤個(gè)少年?”“櫻桃好吃樹難栽,樹根里滲出個(gè)水來(lái)。心里有你著口難開,少年里拔一句話來(lái)。”“大路上來(lái)的穿青的,我當(dāng)是蘭州的快班(即捕快,也就是刑警)。你這個(gè)阿哥年輕的,為什么不唱一個(gè)少年?”“牛毛的褐褂藍(lán)大茶,二郎擔(dān)扇的紐子。認(rèn)不得人兒者難拉話,少年上拔你的口氣。”(“大茶”系長(zhǎng)袍之類的衣服,“二郎擔(dān)扇”是褐褂上的密門紐扣。綴以“二郎擔(dān)扇”鈕扣的褐褂再配以“大茶”這種袍子,則顯得既體面又瀟灑,就算得上是“英雄”的裝束了)

“少年”被看作“野曲兒”,相對(duì)應(yīng)的該是“文曲兒”。在湟水流域,這個(gè)“文曲兒”就是民間的彈唱曲藝平弦,人們稱其為“家曲兒”,它有三個(gè)講究:唱詞的文學(xué)水平、器樂(lè)的演奏水平、演唱的藝術(shù)水平。這種“文曲兒”是一門具有專業(yè)性的綜合藝術(shù),其表演的難度和藝術(shù)效果都與“野曲兒”有明顯區(qū)別,它具有藝術(shù)欣賞、道德教化和文化承傳等多方面的作用,因而較之于“少年”的“俗”和“野”,就顯得“高雅”和“文明”了。“少年”被視為“野曲兒”,它的本質(zhì)特征在一個(gè)“野”字上,它的主題是表達(dá)人們情感世界的一個(gè)重要追求———情愛。直率地吐露人們對(duì)情愛的渴求,是“少年”永恒的主題,男女之間的那些私密的事情,在倫理森嚴(yán)的場(chǎng)合下是難以啟齒的,因而“莊子里少年唱不得,老漢們聽見時(shí)罵哩”;但愛情是人們難以壓抑的本能需求,因而到山野去表達(dá)、去傾訴,那里是一個(gè)廣闊的天地。這樣,“文曲兒”和“俗曲兒”、“家曲兒”和“野曲兒”,便各有表現(xiàn)自己的天地。這種場(chǎng)所和屬地的劃分得到風(fēng)俗的確認(rèn),在山野唱“少年”就被視為正當(dāng)行為,因而是不會(huì)被責(zé)難的。這也說(shuō)明在數(shù)千年的封建禮教社會(huì),對(duì)男女之情還是網(wǎng)開一面的,在一定條件下是允許其自由表達(dá)的。endprint

把河隴山歌稱為“花兒”,似乎已成為業(yè)界內(nèi)的主流看法,但所依恃的根據(jù)仍然有值得推敲的余地。比如明代被貶謫河隴的高洪寫了一首《古鄯行吟》:“青柳垂絲夾野塘,農(nóng)夫村女鋤田忙。輕鞭一揮芳徑去,漫聞花兒斷續(xù)長(zhǎng)。”因詩(shī)中有“漫聞花兒斷續(xù)長(zhǎng)”一句,人們便斷定這種山歌就稱為“花兒”。然而,這種推斷有可能并不確切———或許詩(shī)人因聽到唱詞中有“花兒”這個(gè)詞,便順手借用它來(lái)替代這種山歌的名稱了呢?河隴山歌多借用歌詞中的襯詞為其曲令,如襯詞為“白牡丹”“水紅花”者,則將其定名為“白牡丹令”“水紅花令”“尕馬兒令”“繞三繞令”等亦屬于這種情況。用“花兒”借代男方心儀的女子,這顯然是可以肯定的,但不能由此就推斷出河隴山歌就叫“花兒”。其實(shí),張亞雄先生也認(rèn)為“花兒”一名“復(fù)不知始于何時(shí)”,這就意味著用“花兒”來(lái)定名河隴山歌,其確切性到底如何,仍然是值得深究的。張氏在《花兒集》中談到,有友人給他寄來(lái)河州山歌一百余首,來(lái)信中說(shuō)“敝邑(指河州)野曲,多為男女合唱,隨時(shí)隨地皆可為唱歌的場(chǎng)所”。此人只是說(shuō)他所寄來(lái)的山歌是“野曲”,而并沒(méi)有說(shuō)這些野曲名叫“花兒”;這也就是說(shuō)即便是河州人,也并不知道有把本地的山歌稱為“花兒”這么一說(shuō)。張氏《花兒集》中搜錄627首甘青一帶山歌,其中直接稱這種山歌為“花兒”的僅有兩處:“你漫花兒我答話,尋上個(gè)大路走了吧”“尕妹好比個(gè)海盆里的花,折不下!漫一個(gè)花兒了走吧!”而更多的是用“花兒”指代女方,如“我維的花兒你沒(méi)有見,花兒里挑下的牡丹”“維下的花兒丟不下,丟下是說(shuō)淡話哩”之類的句子。相反,明確地稱河隴山歌為“少年”的句子倒是比比皆是,如“我你哈當(dāng)人著擦一把汗,你我哈送上個(gè)少年”“認(rèn)不得人兒著難搭話,少年上拔你的口氣”“鋤草的阿姐們滿塄坎,為什么不盤個(gè)少年”“尕妹好比個(gè)海里的花,折不上它,唱上個(gè)少年了走吧!”這說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題,即“少年”之說(shuō)在河隴地區(qū)有更為廣泛的群眾基礎(chǔ)。

如果作進(jìn)一步研究,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)把河隴山野民歌叫作“花兒”,這可能是一種誤會(huì)抑或是張冠李戴。以甘肅臨洮為中心,流行一種稱為“花兒”的山野民歌。這種“花兒”又分北路和南路兩支,北路“花兒”流行于臨洮、臨潭、康樂(lè)渭源一帶,其代表性曲調(diào)是“蓮花山令”,基本上是同一樂(lè)句的往復(fù)循環(huán);南路“花兒”流行于岷縣、卓尼等地,其代表性曲調(diào)是“扎刀令”,也只是兩樂(lè)句的反復(fù)演唱。從旋律較單一、直言述說(shuō)的成分較多這一點(diǎn)來(lái)看,洮岷“花兒”似乎是介于山歌與謠曲之間的一種體裁。蘭州大學(xué)郗慧民教授認(rèn)為,洮岷型“花兒”的藝術(shù)特點(diǎn)是“直說(shuō)性”,即直接訴說(shuō)心意是這種類型“花兒”的主要表現(xiàn)方式;洮岷型“花兒”的“旋律較為單調(diào),帶有某種原始色彩”,它的“節(jié)奏自由,曲調(diào)缺少較強(qiáng)的穩(wěn)定性”。與洮岷型“花兒”相對(duì)比,河隴民歌的曲調(diào)極為豐富,其骨干曲令就有30多種;流行地域極為廣闊,青甘寧新等省區(qū)都在傳唱;群眾基礎(chǔ)更為厚實(shí),凡西北地區(qū)的漢、回、土、撒拉、東鄉(xiāng)等民族都喜愛這種山歌。這些差異說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題,那就是河隴地區(qū)的山歌與洮岷地區(qū)的“花兒”并非同一類型的民歌。在農(nóng)村、在鄉(xiāng)間,人們都把以河隴地區(qū)為中心流行的山野民歌叫“少年”,人老幾輩子都是如此,今天仍然如此。其實(shí),把河隴山歌稱為“花兒”的只是一些文人,他們之所以如此稱名,或許恰恰是以訛傳訛罷了;把“花兒”這個(gè)僅流行于小范圍的民歌名稱,戴在廣泛流行于西北各地的河隴民歌頭上,這其實(shí)是張冠李戴。固然,“少年”中多有“花兒”這個(gè)詞,并且顯然是指代男性歌唱者心儀的女子,但不能由此認(rèn)為河隴山歌就叫做“花兒”;“少年”中更多具體的花名,如“白牡丹”“水紅花”等,它們或在唱詞中出現(xiàn),或作為特定的曲令名稱,但都不具有河隴山歌總稱的意義。涉入“花兒”研究較早且較深入的人,要數(shù)乾隆年間的吳鎮(zhèn)和現(xiàn)當(dāng)代的張亞雄,湊巧的是他們均為甘肅人,前者是臨洮人,后者是榆中人;臨洮和榆中相鄰,臨洮一帶的山歌就叫“花兒”,蓮花山則因“花兒”會(huì)聞名遐邇,它就在臨洮的近鄰康樂(lè)境內(nèi)。顯而易見,吳、張二位老先生盡管相隔百年,但他們最先接觸且接觸最多的恐怕都是臨洮“花兒”,那是故鄉(xiāng)的山歌,與他們有著本能的親近感,愛屋及烏,由此及彼,他們就把河隴地區(qū)的“少年”也當(dāng)作“花兒”了。吳鎮(zhèn)的《憶臨洮十首》第九首有“花兒饒比興,番女亦風(fēng)流”的句子,這顯然也是描述當(dāng)?shù)厝罕姵盎▋骸钡那榫埃⑶腋爬恕盎▋骸钡膬蓚€(gè)特點(diǎn),一是富于比興,二是風(fēng)流放浪。的確,吳鎮(zhèn)是把當(dāng)?shù)氐纳礁璺Q名為“花兒”;然而,那里的“番女”所唱的并非一定就是“花兒”,也可能是稱名為“拉伊”的藏族民歌。一些研究者用以證明河隴“少年”也叫作“花兒”的又一根據(jù),是明朝詩(shī)人高洪所作《古鄯州行》一詩(shī):“青柳垂絲夾野塘,農(nóng)夫村女鋤田忙。輕鞭一揮芳徑去,漫聞花兒斷續(xù)長(zhǎng)。”從北魏到北宋,鄯州即今樂(lè)都一帶,高洪在任職河州期間曾游歷湟水流域,這首詩(shī)便是對(duì)古鄯州風(fēng)物生動(dòng)形象的記述。不過(guò),此處的“花兒”所指并非必定是當(dāng)?shù)亍稗r(nóng)夫村女”所唱山歌的名稱,也可以理解為古鄯州山歌唱詞中的具體花名,因?yàn)楹愉乙粠А吧倌辍敝卸嘤幸曰▋褐饕r詞來(lái)反復(fù)吟唱的現(xiàn)象,且不少曲令本來(lái)就是以某種花兒的名字來(lái)定稱的,如“白牡丹令”“水紅花令”“山丹花令”“好花兒令”,等等;或許正是由于發(fā)現(xiàn)這種現(xiàn)象在古鄯州一帶的山歌中普遍存在,高洪遂以“花兒”借代這種山歌也便順理成章了,但不能由此說(shuō)古鄯州一帶的山歌就叫作“花兒”。近代人慕壽祺的詩(shī)作中有“一路唱花兒”“聽人隔院唱花兒”的句子;近代人高一涵的《河洮紀(jì)行》中有“野田處處唱花兒”的描述,所有這些說(shuō)法,或是不明就里地受了前人的影響。有必要認(rèn)真對(duì)待的倒是以下情況:清人葉禮所作《甘肅竹枝詞》中,有“高聲各唱花兒曲,個(gè)個(gè)新花美少年”的句子,他把河隴山歌既稱“花兒”又稱“少年”,看來(lái)還是非常謹(jǐn)慎的。張亞雄在《松花道人賞識(shí)花兒》一文中也曾說(shuō),“‘花兒一名,復(fù)不知始于何時(shí)”,這也就是說(shuō),即便是臨洮的山歌,是否就叫作“花兒”,那還是有待進(jìn)一步考證的;他還說(shuō)河隴一帶的山歌既叫作“花兒”又叫作“少年”,理由是“花兒”指所鐘愛的女人,“少年”則是男人的自謂,“花事為少年倜儻之行徑,故‘花兒又名‘少年”。張亞雄為河隴山歌定稱,態(tài)度自然是十分謹(jǐn)慎的,但難以自圓之處仍然存在:“花兒”不過(guò)是采用了借代這一修辭手法,而“少年”卻是一種直白的陳述,因而“花兒”與“少年”并不互為對(duì)應(yīng);再說(shuō)不僅僅是青年男子,女子也唱山歌,怎能僅從男方的角度為河隴山歌定名呢?從上述學(xué)者們的論述和推斷中倒是可以得出如下結(jié)論:河隴一帶的山歌大致說(shuō)來(lái)是年輕人的情歌,有人稱這種山歌為“花兒”,這是發(fā)生在清代后期至民國(guó)年間的事情,其中又以甘肅籍的學(xué)者居多。自然,名稱之爭(zhēng)在今日已屬多此一舉;抑或,它只是河隴民歌研究中的一個(gè)枝節(jié)問(wèn)題。

就“少年”的演變,我的觀點(diǎn)概括如下:①任何特定的文化,都是由其所處的自然、地理環(huán)境以及相應(yīng)的歷史條件共同孕育而成的,單純從某一方面去追尋“少年”的源流是難以找到合理答案的。②人類自有了語(yǔ)言就有了歌,語(yǔ)言和歌都是為了情志的表達(dá);歌也是一種語(yǔ)言,其表達(dá)情志的形式更為迫切和細(xì)膩。③羌人是中華文明重要的締造者,羌人的祖源則始于河湟羌人;青海不僅是江河的源頭,也是中華文明的源頭,因而“少年”是源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的民間藝術(shù)形式。④文化是一條生生不息地流淌的河,在“少年”這條“河”的漫長(zhǎng)流程中,曾不斷注入與它相遇的“活水”,因而“少年”并非一成不變,而是在不斷地進(jìn)行新陳代謝。⑤人類群族在不斷融合,文化也在不斷交流,“少年”正是在不同地區(qū)、不同民族的文化交流融合中變化和發(fā)展,它的生命不可能停留在歷史的某個(gè)節(jié)點(diǎn)上。⑥文化是以不改變基因?yàn)榍疤岫l(fā)生變異的,正如人類種族的后代身上總能找到先祖的遺傳基因一樣,文化的變異恰恰是以原生形態(tài)為根據(jù)的。⑦古羌人經(jīng)歷了漫長(zhǎng)而沉重的民族蛻變苦難,他們?yōu)椤吧倌辍辟x予了蒼涼幽怨的音樂(lè)基調(diào);生息在河隴地區(qū)的人民是一個(gè)不斷追求的族群,因而“少年”中充滿對(duì)現(xiàn)實(shí)的期待和對(duì)未來(lái)的向往。(全文完)endprint