對中風后偏癱患者進行康復護理的效果探討

饒 寧

(沛縣中醫(yī)院腦病科,江蘇 沛縣 221600)

對中風后偏癱患者進行康復護理的效果探討

饒 寧

(沛縣中醫(yī)院腦病科,江蘇 沛縣 221600)

目的:探討對中風后偏癱患者進行康復護理的效果。方法:收集2014年9月至2016年10月期間某院收治的70例中風后偏癱患者作為研究對象。根據(jù)隨機分配的原則將這些患者分為觀察組(35例)和對照組(35例)。對對照組患者進行常規(guī)護理,對觀察組患者在進行常規(guī)護理的基礎上進行康復護理。護理結束后,比較兩組患者在進行護理前后其FMA(運動功能恢復評分量表)及ADL(日常生活能力量表)的評分。結果:在進行護理前,兩組患者的FMA及ADL評分相比差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。進行護理后,觀察組患者的FMA及ADL評分均高于對照組患者,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。結論:對中風后偏癱患者進行康復護理的效果較為理想。

中風后偏癱;康復護理;肢體功能;生活質量

中風是臨床上較為常見的腦血管疾病[1]。此病是一種由急性腦循環(huán)障礙引起的全面或局限性的腦功能缺損癥。研究發(fā)現(xiàn),有吸煙史、飲酒史及高血壓、血脂異常、心臟病病史的患者易罹患中風。近年來,中風的發(fā)病率不斷升高。多數(shù)中風患者在進行治療后仍會出現(xiàn)語言、肢體功能的障礙。此病可嚴重影響患者的生存質量,也會給其家庭帶來沉重的負擔。研究發(fā)現(xiàn),對中風后偏癱患者進行康復護理的效果不錯,有助于促進其肢體功能的恢復[2]。為了進一步探討對中風后偏癱患者進行康復護理的效果,筆者進行了本次研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象是2014年9月至2016年10月期間我院收治的70例中風后偏癱患者。其中,有男性37例,女性33例;其年齡為58~77歲,平均年齡為(67.5±5.9)歲。在這些患者中,有腦梗死患者41例,腦出血患者29例。在入院時這些患者的生命體征較為穩(wěn)定。本次研究排除存在嚴重的關節(jié)性疾病和器臟功能損傷的患者。這70例患者及其家屬均對本次研究知情,并簽署了自愿參加本次研究的知情同意書。本次研究已獲得我院倫理委員會的批準。根據(jù)隨機的原則將這些患者分為觀察組(35例)和對照組(35例)。兩組患者的一般資料相比差異不具有統(tǒng)計學意義(P>0.05),可進行對比分析。

1.2 護理方法

對兩組患者均進行心理護理、用藥護理等常規(guī)護理。在此基礎上,對觀察組患者進行康復護理。具體的護理方法如下。

1.2.1 進行體位護理 護理人員為患者取患側臥位,使其患側的肩胛帶肌向前伸,在其患側下肢和健側下肢之間放一個軟枕,對其交替進行下肢的伸屈訓練和上肢的互抱訓練。為部分患者取健側臥位。不要為患者取半坐位。護理人員每隔1~2 h為患者變換1次體位,并將其患肢抬高,以防其發(fā)生下肢深靜脈血栓。

1.2.2 進行患側關節(jié)的被動訓練 護理人員根據(jù)患者個體的差異對其進行患側關節(jié)的被動訓練。具體的訓練內容包括:1)肩關節(jié)的外旋、外展訓練;2)指關節(jié)、膝關節(jié)、足趾關節(jié)的伸屈訓練;3)髖關節(jié)內外旋的訓練;4)踝關節(jié)的背屈訓練。每天至少訓練1次,每次訓練10 min。

1.2.3 進行肢體按摩護理 在發(fā)病的初期,患者需要長期臥床,護理人員應先從其患側肢體開始進行由遠至近的向心性按摩。在患者患側肢體的血液循環(huán)有所恢復后,護理人員對其患側下肢的伸肌和患側上肢的屈肌進行按摩,以刺激其拮抗肌群,協(xié)調其拮抗肌群的張力平衡[3]。每天至少按摩1次,每次按摩20 min。

1.2.4 進行平衡訓練 護理人員對患者進行坐位平衡訓練。指導其將雙腿下垂坐于床邊,使其軀干向左右前后傾斜。在此過程中,讓患者逐漸掌握保持坐位平衡的方法。每天訓練1~2次,每次訓練10 min。待患者患側下肢的肌力有所恢復后,指導其進行站立平衡訓練。每天訓練1~2次,每次訓練10 min。

1.2.5 進行步行訓練 護理人員根據(jù)患者偏癱的程度為其選擇合適的方式進行步行練習。護理人員在重度偏癱患者的患側下肢栓一根繩子,當患者有邁步的意識時護理人員向上提起繩子協(xié)助其進行邁步。護理人員指導中度偏癱的患者扶墻或在床周圍進行步行訓練。護理人員指導輕度偏癱的患者借助平衡雙桿進行步行訓練。患者進行步行訓練的過程若順利,可指導其進行上下臺階的康復訓練。護理人員告知患者在上樓時應讓健側肢體靠向扶桿,在下樓時應讓患側肢體靠向扶桿。需要注意的是,護理人員在協(xié)助患者進行上下臺階訓練的過程中,應避免過度牽拉其患側的上肢,以免加重其患側肩部的負擔[4]。

1.3 觀察指標

在進行護理前后,分別記錄兩組患者FMA及ADL的評分。

1.4 統(tǒng)計學方法

使用SPSS19.0統(tǒng)計軟件對本次研究中的數(shù)據(jù)進行處理。兩組患者的平均年齡、FMA及ADL的評分用均數(shù)±標準差(±s)表示,采用t檢驗。計量資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

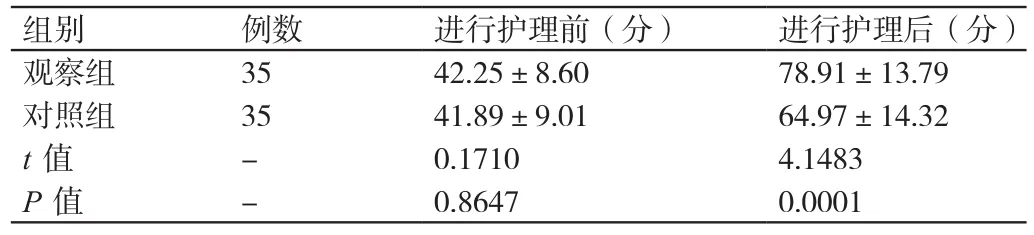

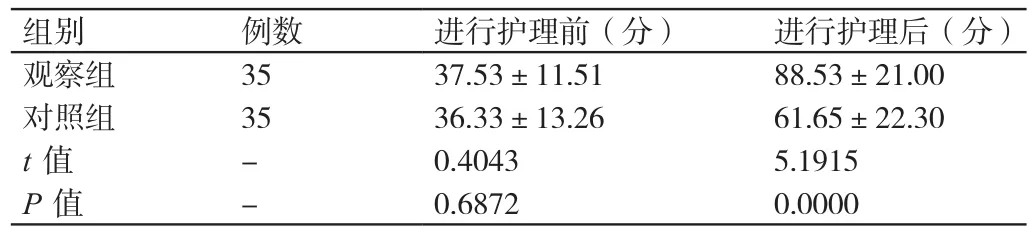

在進行護理前,兩組患者的FMA及ADL評分相比差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。進行護理后,觀察組患者的FMA及ADL評分均高于對照組患者,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。詳情見表1、表2。

表1 兩組患者在進行護理前后其FMA評分的比較(±s)

表1 兩組患者在進行護理前后其FMA評分的比較(±s)

組別 例數(shù) 進行護理前(分) 進行護理后(分)觀察組 35 42.25±8.60 78.91±13.79對照組 35 41.89±9.01 64.97±14.32 t值 - 0.1710 4.1483 P值 - 0.8647 0.0001

表2 兩組患者在進行護理前后其ADL評分的比較(±s)

表2 兩組患者在進行護理前后其ADL評分的比較(±s)

組別 例數(shù) 進行護理前(分) 進行護理后(分)觀察組 35 37.53±11.51 88.53±21.00對照組 35 36.33±13.26 61.65±22.30 t值 - 0.4043 5.1915 P值 - 0.6872 0.0000

3 討論

中風后偏癱患者的肢體功能可出現(xiàn)障礙,這會直接影響其生存質量。研究發(fā)現(xiàn),對中風后偏癱患者進行早期的康復護理,能明顯提高其中樞神經(jīng)系統(tǒng)的可塑性,逐漸挖掘其受損器官或組織自我修復的潛能,使其患側肢體的功能得到恢復,進而提高其生存的質量[4]。

臨床上在對中風后偏癱患者進行康復護理時,通常根據(jù)其患側肢體的肌力對其進行相應的訓練。對肌力分級為0~1級的中風后偏癱患者進行主動的肌肉收縮訓練,并為其按摩患側肢體及進行其他的被動訓練,同時用輔助器械刺激其患側肢體的反射能力;對肌力分級為2級的中風后偏癱患者進行主動、被動相結合的康復訓練;對肌力分級為3級的中風后偏癱患者進行主動的康復訓練;對肌力分級為4級的中風后偏癱患者進行站立訓練,并不斷增加對其患側肢體進行抗阻力訓練的強度,以恢復其患側肢體的功能[5]。

本次研究的結果證實,對中風后偏癱患者進行康復護理的效果較為理想。

[1] 王智琴.早期康復護理及指導對中風偏癱患者肢體功能狀況的影響[J].當代護士(學術版),2009,(4):14-15.

[2] 喬敏.中風偏癱患者的語言及肢體功能的康復護理[J].工企醫(yī)刊,2008,21(5):55-56.

[3] 王艷.早期康復護理對中風偏癱患者日常生活活動能力的影響[J].現(xiàn)代中西醫(yī)結合雜志,2004,13(24):3332.

[4] 張翀.中風偏癱患者肢體功能恢復的護理干預[J].醫(yī)學理論與實踐 ,2011,24(21):2605-2606.

[5] 林利華.卒中偏癱患者早期康復護理效果觀察[J].中國藥物經(jīng)濟學 ,2014,(5):161-162.

R473

B

2095-7629-(2017)14-0181-02

饒寧,主管護師