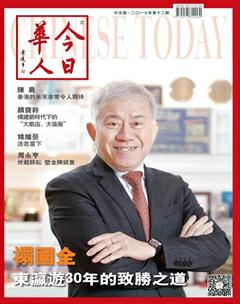

周永亨 卅載耕耘 塑金牌銷售

梁正+浩博

持之以恒,鍾情於一項事業

鍥而不捨,雕琢事業的藍圖

周永亨先生用三十年的時光

堅持入行最初的信念並加上不懈地奮鬥

將自己打造為物業代理領域的專業人士

培育出敏銳的眼光,來捕捉眾多的商機

積累成突出的能力,以服務不同的客戶

一步一個腳印,也是一步一級階梯

幫助他達到越來越高的事業高度

“入行時的一個決心,讓我就這樣做了三十年。”

1988年的一天,一個20歲的年輕人辭去了貿易公司的工作,經過朋友的介紹,轉行到自己並不熟悉的物業代理行業。當時朋友的建議是:“你現在這麼年輕,雖然口才不好,可以試試這份工作,要是不合適,考慮轉行也不晚。”然而,這個年輕人——本文的主人公,周永亨先生,當他決定要在這一行發展的時候,心中也同時下了一個決定:“我不會離開這個行業的。”

隨即,周永亨先生由基層工作開始了新的職業生涯,為了讓自己看上去有較高的可信度,他幾乎一年四季都堅持西裝革履,即使夏季烈日當空,亦或身處人多悶熱的廠房,他都保持職業化的形象去接待每一個客戶。為了讓自己的話語更具說服力,他琢磨著用什麼表達方式能顯得更加成熟。由於客戶多是企業高管,談話內容往往涉及經濟金融,他便時常翻閱同類雜誌,吸收零散的資訊,再慢慢整合,日後再跟客戶聊天時便多出不少共同話題,談成業務的概率也隨之提高。

不過,業務員的外貌和可信度只是物業代理服務的附加值,周永亨先生也知道,工作成敗與否更多地取決於樓房本身是否符合客人的需求,以及自己能否在銷售關鍵的環節“發力”,促使交易完成。所以他便針對這兩個方面加強了學習。年青時,讀了韓非子名篇《說難》中“凡說之難:在知所說之心,可以吾說當之” 後得到啟發,周永亨先生摸索出了一套觀察和談判的技巧:“我們要了解客人心里想什麼,為什麼要買賣物業,還要盡量知道對方背後的故事,交談時要及時抓住對方的微小動作,知道他什麼時候的購買欲是最強的,並順勢引導、勸說,這樣工作就能更加得心應手。”

讓周永亨先生印象最深的一次是入行的第一宗買賣,他帶一位客人去看位於葵涌的一個工業大廈單位,在相互交談中,他敏銳地察覺對方的身體語言透露出較強的購買信息,腦海中一個直覺告訴他,這個客人必然會購買當前的物業,機不可失!於是,周永亨先生在看樓即將結束時候就跟客戶說了一句,“等下還約了另一個客戶來這里第二次看樓”,便不再多言。三小時內,他便接到這名客戶的電話,簽單得以落實。

還有一次,周永亨先生的同事收到一個買家的訂金和合同;但那價錢跟業主要求的有很大的差別。於是便詢問周永亨先生怎麼處理。“我告訴她一定要嘗試跟業主溝通、協調,無論如何都要盡力而為。”不過,他們只知道那位業主住在哪個大廈,卻不知道凖確的門牌號,也沒有電話號碼,對方更有可能離開香港一段時間,所以難以約定面談的時間。“因為這位業主是長者,習慣早睡早起做早操,所以我就建議同事一起在凌晨三點到業主家樓下等待。”同事聽後,顯得有些猶豫。但周永亨先生現身鼓勵她要積極思考,要有正面的想法,終於打動了同事。“最後我們從凌晨三點等到早上六點半,終於看見那位業主出現。他被我們的誠意感動了,合同成功簽署,這件事成為我執業以來最難忘的經歷。”

此外,周永亨先生隨時保持著敏銳的觸覺,去發現日常任意一處可能潛在的商機。他表示,客人有需求時會找銷售人員,但會帶有很高的隨機性,因此銷售人員在平時就要做好凖備,收集足夠的信息和資源,待時機到來時即可發揮作用。所以無論上班下班,他皆處處留心,與他人一起吃飯、聊天時,也許就能知道別人有什麼需求是符合自己所提供的服務。而新認識的人也有成為自己客戶的機會,人脈圈擴大了,帶來的商機也就增多了。

“剛入行的時候,有人曾經跟我說,做物業代理是沒有下班時間的,因為無論何時,都可能有客人來找你。從後來的經歷看,確實如此。”現在,已經成為美聯商業區域營業董事、並獲得2016年金牌主管的周永亨先生,還會回顧自己的過往。就如那句話所說的一樣,“他正是以任勞任怨的精神勤奮執業,用真誠、專業的態度為客戶提供了周全的服務,而沒有計較時間上的得失,因此能夠迅速成長,取得了出色的工作成績”。一路走來,他也充滿了感慨,匯集成簡單的一句話:“入行時的一個決心,讓我就這樣做了三十年。”

“危機到來,其實也是發展時機的到來。”

從入行至今,周永亨先生曾經處理的成交業務涉及不同層面的物業包括工、商、鋪、一二手住宅、甚至農地,但過去二十年業務集中在代理商業及全幢樓宇買賣方面,這個領域不同於代理的物業,交易金額較高、物業面積較大,就連對接的客戶也多數是高管,甚至是董事長、總裁及上市公司主席等等,因此對從業者的要求也更高。可見,周永亨先生從一開始看好相關的市場,並堅持多年耕耘其中,所具備的膽識、智慧和經驗也非同一般。

同時,他通過工作,見證了房產行業多年來的高低起伏。在內地改革開放前,他已早著先機,學習了普通話及內地市場知識。當改革來臨時,眾多香港企業蜂擁北移,於深圳、東莞創業設廠,周永亨先生早己從原本工業大廈買賣的代理轉到了寫字樓市場,乘勢獲得了發展的機會。然後經過了上世紀八十年代到九十年代初的“黃金時期”,再到1997年香港回歸、金融風暴、“非典”、金融海嘯,直到2016年香港工商鋪市場遭遇“辣招”,都是對他和同行在事業進程中的一次次考驗。