鄉規民約在鄉村治安中的積極作用*

——基于江蘇省宿遷市沭陽縣Z鄉L村的實證研究

□王蘇醒

(南京森林警察學院,江蘇 南京 210023)

鄉規民約在鄉村治安中的積極作用*

——基于江蘇省宿遷市沭陽縣Z鄉L村的實證研究

□王蘇醒

(南京森林警察學院,江蘇 南京 210023)

在社會轉型時期,鄉村治安環境變遷,治安秩序維護壓力日趨增大。在“國家——社會”二元論的分析框架下,國家因為轉型時期治理資源的有限,難為鄉村治安秩序的維護提供足夠的制度保障和組織保障。動員鄉村社會自身力量,以治安原生秩序的生成來維護鄉村治安秩序便成為轉型時期重塑鄉村秩序及維護鄉村秩序穩定的主要選擇。在此過程中,國家并不抽離,鄉規民約便是國家政權嵌入與鄉村自治的耦合體。實證研究表明,鄉規民約有利于鄉村治安的維護,作為一種治安規范,它發揮著秩序維護、行為指導、法制教育及化解糾紛等積極作用。

鄉規民約;鄉村治安;治安秩序;治安規范

一、鄉規民約:鄉村治安秩序維護的主要途徑

隨著現代化和城鎮化建設的不斷推進,鄉村社會逐漸轉型,對鄉村治安的研究已然成為一項重要課題。何謂鄉村治安?現代“治安”一詞,在不同的語境下有不同的含義,對此當代學者有多種理解,其中比較有代表性的觀點即“秩序說”,[1]認為治安是一種代表統治階級意志和利益并由其法律所規范的社會秩序。更有學者從廣義和狹義兩個層面來解釋作為社會秩序的治安的含義,認為廣義的治安是符合統治階級意志與利益的社會秩序;狹義的治安是公安機關維護治安秩序的工作。因此,作為名詞理解的治安便是治安秩序,一種有條理、不紊亂、無危險的狀態;作為動詞理解的治安便是治安秩序的維護,即治安主體依據治安規范,通過各種方式和手段對治安客體進行控制,從而使社會處于一種有條理、不紊亂、無危險的狀態。[2]綜上所述,鄉村治安便是指鄉村治安秩序的維護。

伴隨大量青壯年外出務工而形成的“空心村”使原本就不足的體制內治安主體及組織資源愈顯捉襟見肘;同時,制度資源貧弱也是轉型時期國家治理無法避免的困局。制度資源貧弱的首要體現是中國法制傳統相當薄弱,國家治理的法治化程度較低。[3]面對新出現的違法犯罪形式,鄉村社會更是需要具有靈活性、地域性及自治性的治安規范等制度資源。可以預見,在轉型時期,國家由于治安治理資源的貧弱有限難為所有村莊提供足夠的治安秩序保障。而鄉村秩序的生成具有二元性,一是行政嵌入,二是村莊內生。[4]結合鄉村治安秩序,前者可以認為是通過國家治安規范進行控制而生成的治安法律秩序;后者是通過民間治安規范而生成的治安原生秩序。于是,在轉型時期的鄉村社會,國家理應希望鄉村治安秩序的維護及保障更多地通過鄉村內部的力量實現。《中華人民共和國村民委員會組織法》更清晰地表明,希望鄉村社會通過內部力量以民主的辦法來實現鄉村秩序及治安秩序的維護。顯然,其主要途徑便是通過民間治安規范實現治安原生秩序的生成及維護。

結合當前鄉村社會治理的現實境遇,獲得鄉村治安原生秩序大致有三種途徑:一是道德、習俗及鄉規民約、宗族制度習慣法等;二是鄉村精英控制;三是民主自治。當然,以上三種途徑不是相互獨立,而是彼此緊密聯系。鄉規民約可以說是以上三種途徑的結合體。一方面,村民自治是鄉規民約的前提和基礎。[5]現代鄉規民約在國家法律框架下,裹挾著村民自治的民主及法治外衣,在鄉村治安秩序的維護及重塑中仍然發揮不可忽略的重要作用。另一方面,鄉村精英階層是鄉規民約的倡導者、制定者和執行者,在鄉村精英階層的倡導下,傳統鄉規民約作為鄉村社會的“準法律”延伸到了鄉村社會的各個角落,[6]并無可避免地帶有鄉村精英價值觀的烙印。總之,在轉型社會鄉村社會治安日趨復雜和治安秩序面臨重塑的基礎上,研究鄉規民約對鄉村治安的積極作用有著十分重要的現實意義。

從古至今,作為鄉村社會的一種行為規范,鄉規民約在整合鄉村利益關系,規范鄉村社會行為,維護鄉村社會秩序穩定中發揮著不可或缺的作用。其中,作為社會秩序的重要構成部分,鄉村社會治安秩序的維護與穩定也需要鄉規民約發揮規范及調整等作用。一方面,鄉規民約是鄉村治安的運行機制之一。在鄉村治安語境下,鄉規民約是一種重要的民間治安規范。民間治安規范與國家治安規范相比,是一種非正式的治安規范。民間治安規范由于其自發性、靈活性、經濟性及突出的地域性等特點,在社會治安秩序維護尤其是鄉村社會治安秩序維護中意義重大。其按照不同的社會控制機制,為從古至今的鄉村社會治安秩序維護提供基礎。另一方面,鄉規民約在發展早期,普遍依托于村落組織,這就使得鄉規民約的組織建設與制度建設同步進行,以“組織”保障“制度”的推行。[7]不僅如此,通過對歷代鄉規民約的文本內容分析可以發現,鄉規民約較重視對鄉村治安秩序的維護及其相關行為的規制,大多數鄉規民約都含有與維護鄉村治安秩序直接相關的治安規約內容。總之,由于鄉規民約的組織性及與治安直接相關性,與其他的民間治安規范相比,鄉規民約在維護鄉村治安秩序中的作用更為重要和獨特。

在當前實際鄉村治安秩序的維護中,鄉規民約是否發揮積極作用?發揮哪些積極作用?鄉規民約是如何通過規范人的行為來影響鄉村治安的?為了回答以上問題,筆者采取問卷調查的方法,通過對宿遷市沭陽縣Z鄉L村的個案實證研究,來分析鄉規民約在鄉村治安中的積極作用,以期為轉型時期鄉村治安秩序的維護提供借鑒。

二、個案導入:江蘇省宿遷市沭陽縣Z鄉L村的實證研究

(一)個案概況。Z鄉地處沭陽縣域東南部,著名的六塘河從其東南流過,南界張圩鄉,西連塘溝鎮,北與馬廠、沂濤兩鎮接壤,東與淮安市、漣水縣隔河相望。境內地勢平坦,區域面積43平方公里,耕地面積3.86萬畝。下轄8個村,共計2.8萬人口。L村隸屬于Z鄉,全村面積4.5平方公里,耕地面積3927畝。其下轄7個村民小組,共有人口4211人,915戶。近年來,L村經濟發展勢頭良好,村內有多家企業,連續三年被評為先進村。全村共有個體經商戶127戶,低收入戶155戶以及低保戶96戶,經濟社會分化程度較高。截至2016年底,村人均收入14152元,主要來源于外出務工。同時,通過調查發現,傳統習俗、道德等對L村生活影響仍較大,如村民仍較重視婚喪嫁娶、人情往來等傳統習俗禮儀。綜上所述,Z鄉L村屬于江蘇省蘇北地區比較典型的村莊類型。

從整體上看,Z鄉L村的鄉規民約屬于內容涉及較廣泛的綜合性鄉規民約,共分為五部分,按順序依次為社會治安、消防安全、村風民俗、鄰里關系及婚姻家庭。其中社會治安部分包括規約共計九條,所占比例最高,可見L村鄉規民約對鄉村治安秩序維護的重視。從該鄉規民約社會治安條款的內容考察,根據其規范約束鄉民行為的范圍與執行的嚴厲程度和權力行使方式的不同,包括勸戒性鄉規民約及懲戒性鄉規民約[7]兩大類。一是勸戒性鄉規民約。勸戒性鄉規民約一般被稱為“村范”“鄉范”。從維護治安秩序的角度,該類規約一般通過賦予人們一定可供選擇的權利,勸告、引導人們的言行,倡導村民積極的做出有利于鄉村治安的行為,即“揚善”。如L村在社會治安規約中的第一條“每個村民都要學法、知法、守法,自覺維護法律尊嚴,積極同一切違法犯罪行為作斗爭。”二是懲戒性鄉規民約。懲戒性鄉規民約一般被稱為“禁約”。一般通過明確人們在維護治安秩序時應盡的義務——應當實施及限制實施的行為以及違反規約的后果來維護治安秩序,具有較為明確的約束性,即“懲惡”。這類規約是Z鄉L村社會治安鄉規民約的主要類型,從第二條至第九條。如第三條規定:“自覺維護社會秩序和公共安全,不擾亂公共秩序,不阻礙公務人員執行公務。”第九條規定了違反社會治安鄉規民約應承擔的后果:“對違反上述社會治安條款者,觸犯法律法規的,報送司法機關處理。尚未觸犯刑法和治安管理處罰法的,由村委會批評教育,責令改正。”

(二)研究設計。本文作為實證研究,需要首先進行初步的研究設計,包括提出主要的研究假設,確定理論研究框架,界定核心概念及研究變量的測量及研究方法的設計等,以作為實證調查的基礎。

1.提出研究假設。根據前文對鄉規民約及鄉村治安相關研究的梳理及總結,以及兩者關系的論述,本文提出以下研究假設。

研究假設一。鄉規民約對鄉村治安有積極作用,鄉規民約從整體上有利于鄉村治安秩序的維護。

研究假設二。鄉規民約作為一種民間治安規范,其主要通過行為指導作用、教育作用、維護作用等調整及規范鄉村治安秩序相關行為來維護鄉村治安秩序。

2.研究變量的測量。由于本文的研究假設只有假設一涉及因果推論,而假設二屬于描述性推論,故研究變量的測量主要針對假設一。在前文論述的基礎上可知本文的主要研究變量包括兩個:作為自變量的鄉規民約和作為因變量的鄉村治安秩序。對于一個單一調查樣本而言,鄉規民約是否對鄉村治安秩序有積極作用,可通過鄉規民約產生及使用前后的鄉村治安秩序的對比得出結論。那么,研究變量的測量主要是對因變量——鄉村治安秩序的測量。

鄉規民約對鄉村治安秩序是否有影響則通過對比鄉規民約實施前后鄉村治安秩序的變化情況來論證。當前對于社會治安秩序評價指標體系的相關研究成果較多,莫衷一是。不過有兩個層面的指標基本形成共識。一方面,將犯罪率[8]作為社會治安秩序評價的主要客觀指標;另一方面,將公眾安全感[9]作為社會治安秩序評價的主要主觀指標。故本文從鄉民的安全感以及鄉村犯罪率(由于L村治安較好,刑事犯罪較少,故對L村犯罪率的測量界定為對治安及刑事案件發案數的測量)兩個評價指標來測量鄉規民約實施前后鄉村治安秩序的變化。將對兩項指標在鄉規民約實施前后的數據通過配對樣本T檢驗分別進行對比,看結果是否有顯著差異。需要指出的是,由于無法對鄉規民約實施前的鄉民安全感進行調查,故將調查問題轉變為“在鄉規民約實施后,村里治安有什么變化”,通過鄉規民約實施前后的鄉民安全感來對比差異情況。由于本文僅是一個探索性研究,研究的重點在于揭示“是什么”的問題,故本文的研究多表現為探究描述性結論,而不側重因果推論,故在評價鄉村治安秩序時,對于兩個評價指標不再考慮指標權重。

3.研究方法和抽樣程序。鄉規民約社會治安條款的制定顯示出Z鄉L村注重鄉規民約對鄉村治安秩序的積極影響作用,那么,事實上,L村的鄉規民約在鄉村治安中是否發揮了積極作用?到底發揮哪些積極作用?為此,本文通過實證研究的問卷調查法,對Z鄉L村的村民進行抽樣調查,了解村民的安全感及鄉規民約作用的內容、方式及途徑等。

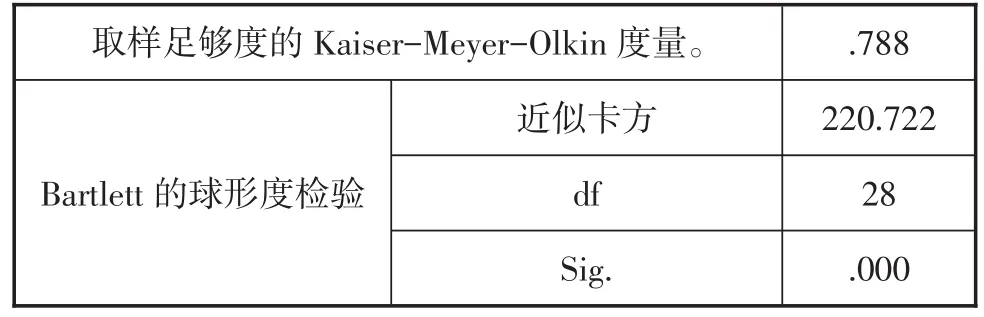

在設計出調查問卷后,便需要對調查樣本進行抽樣,具體方法為等距抽樣。L村目前共有家庭戶915戶,擬發放調查問卷150份,故需抽取150戶。具體抽樣過程為:首先,將L村的所有915戶家庭戶按照順序進行排列,并編上序號1-915;然后,確定間隔距離R=915/150=45;接著,在第一個抽樣間隔即1-45號的家庭戶內,按照純隨機抽樣的方法抽選一個單位作為第一個樣本單位,抽取結果為11;最后,依照間隔距離依次確定調查樣本家庭戶,即11,56,101,146,191……直到抽出150個家庭戶單位為止。由于等距抽樣可以較好地保證家庭戶樣本均勻地分布在樣本整體中,進而可以保證樣本的代表性。抽取出樣本家庭戶后,再進行戶內的簡單隨機抽樣,抽取樣本家庭戶中一個成年人填寫問卷。在此基礎上共發放問卷150份,收回問卷138份,問卷回收率為92%;其中有效問卷129份,問卷有效率為93.5%。當然,還要盡可能保證問卷的信度和效度。一方面,本文采取克朗巴哈alpha系數檢驗信度。經檢驗,問卷的克朗巴哈alpha系數為0.906(參見表1),信度較好;另一方面,本問卷使用因子分析的結構效度分析方法。KMO值為0.788(參見表2),大于0.7,說明問卷的結構效度良好。通過信效度分析后,再通過SPSS統計分析工具對問卷調查的結果進行分析,具體分析鄉規民約如何影響村民行為而對鄉村治安產生何種積極作用及影響。

表1 可靠性統計量

表2 KMO和Bartlett的檢驗

三、主要研究結論:鄉規民約在鄉村治安中的積極作用

通過對調查問卷的結果分析,首先對第一個研究假設進行驗證。具體方法為:一方面,本文首先將鄉規民約實施前后各五年的治安及刑事案件的發案數進行了對比分析。L村的鄉規民約從2013年開始實施,故對實施前后五年,即2008-2012年的治安及刑事案件的發案數與2013-2017年的治安及刑事案件的發案數兩組數據分別進行配對樣本T檢驗,結果顯示兩個變量的相關系數為0.707,顯著性水平為0.013,小于0.05,所以鄉規民約實施前后治安及刑事案件的發案數是有顯著差異的,其中實施后治安及刑事案件發案數的下降相當顯著。(參見表3)。

表3 配對樣本T檢驗

另一方面,通過對鄉規民約實施前后村民安全感差異的調查結果分析來驗證此假設。調查結果顯示,51.2%的人選擇“實施后治安有好轉”,39.5%的人選擇“沒什么變化”,9.3%的人選擇“其他”。一半以上的人認為鄉規民約實施后鄉村治安有好轉,這也基本說明鄉規民約實施前后,鄉民安全感也有較明顯的差異。基于以上客觀評價指標和主觀評價指標兩個層面的分析,完成了對第一個研究假設的驗證并得出一個基本結論,即鄉規民約在鄉村治安中發揮積極作用,鄉規民約從整體上有利于鄉村治安秩序的維護。那么,這種積極作用到底是怎么實現的,具體體現在哪些方面?通過對問卷的進一步分析,發現鄉規民約對鄉村治安的積極作用主要表現在以下四個方面。

(一)具有維護作用,有利于治安秩序的穩定。從整體上看,鄉規民約是對鄉村社會“禮治”傳統與現代法治建設的整合,其內容涉及鄉村社會的各個方面,具有較高的合法性基礎和權威,以其作為鄉村社會的行為規范,有助于鄉村社會的安全、穩定及鄉村社會秩序的維護,從而也有利于治安秩序的維護及穩定。在對“您認為在你們村,以下哪幾個方面的村規民約在調整村民日常事務中起到比較重要的積極作用”這一問題調查中,88.4%的人認為鄉規民約在“村風民俗”領域發揮積極作用;其次有79.1%的人認為對“社會治安”有積極作用;65.1%選擇“鄰里關系”以及39.5%選擇“鄉村民主建設”。由于鄉規民約規范內容的綜合性,其對鄉村社會秩序的影響呈現全面和整體性。其中,鄉村治安秩序更是作為鄉規民約積極作用主要影響對象而在所有被影響的領域中處于第二位。分析其中原因,一方面,Z鄉L村比較重視社會治安的維護,這從其所占的比例和在規范中的出現順序便可察覺;另一方面,鄉村治安秩序是鄉村秩序的重要組成部分,其維護對于鄉村社會的建設與發展意義重大。

(二)具有引導作用,有利于控制違法犯罪行為。鄉規民約作為一種治安規范,主要通過給鄉民的行為提供行為標準、依據及不同的行為模式來發揮作用。發揮鄉規民約引導作用的目的是想通過為人們提供規范基礎,從而把人們的行為納入到鄉規民約所提倡或規定的范圍內,以控制越軌以及違法犯罪行為。結合問卷,非常認同“日常生活中,我會按照村規民約的規定來指導自己的行為”這一觀點的調查對象高達67.4%;另各有16.3%的人選擇“比較認同”和“基本認同”。對該觀點的認同率高達100%,這說明鄉規民約的行為引導作用發揮理想。

鄉規民約一方面通過賦予可供選擇的權利來引導人們做出有利于鄉村治安秩序的行為;另一方面通過規定義務明確界定人們應當從事及不應當從事行為的界限,防止人們做出不利于鄉村治安秩序的行為。“如果知道自己的行為違反了村規民約的規定,我會糾正自己的行為”非常認同這種觀點的占53.5%;比較認同的占32.5%;基本認同的占14%。這說明鄉規民約通過明確行為規范,界定行為界限,十分有利于控制違規及違法犯罪行為。

(三)具有教育作用,有利于法律意識的提高。鄉規民約已被納入國家的法治范疇,其制度化建設路徑凸顯了國家政權的內卷化。鄉規民約為鄉村社區法治的實現提供現實依據,鄉村社區法治是鄉規民約建設的重要保證。[10]鄉規民約的教育作用是指鄉規民約對鄉民的法律意識、安全意識、治安防范意識等產生的影響。在調查中,有41.9%的鄉民非常同意“村規民約的制定使我學習了很多以前不知道的法律規定”這一觀點;有34.9%的鄉民比較同意該觀點。這說明鄉規民約可以做到化法為規、以規建制,把法律轉化為村民可以理解、交流和遵守的直觀、具體和有針對性的規范。

鄉規民約從示范和示警兩條路徑發揮教育作用。一方面,如果村民符合鄉規民約的行為得到肯定性評價或鼓勵、獎勵,這會對一般人起到示范的教育作用,有利于提高人們的法律意識,與違法、犯罪行為作斗爭。另一方面,如果人們違反鄉規民約的行為得到否定性評價或制裁、懲治,會對一般人起到示警的教育作用,有利于提高人們的守法意識,并對違反規約者產生極大的震懾作用,避免其再實施規約及法律等禁止的行為。在調查對“當我知道我的行為違反了村規民約,會有一種羞恥和愧疚感”這一觀點的認同度時,44.2%的人選擇“非常認同”;34.9%的選擇“比較認同”;20.9%的人選擇“基本認同”。可以看出所有調查對象都對該觀點持不同程度的認同態度。其原因一方面來自于“熟人社會”的巨大輿論壓力。前文已經討論,Z鄉L村仍屬社區記憶比較強的鄉村類型,在本社區地域追求一致性的意愿使他們不愿成為“異類”;另一方面則在于違反鄉規民約會受到的懲罰,可能使他們因為喪失某種權利和利益而損失巨大。羞恥和愧疚感是內化于心的道德,更有利于主動地指導自身行為,防止違規及違法犯罪行為。

(四)具有糾紛調解作用,有利于良好風氣的維護。正如前文所述,鄉村社會尤其是轉型時期的鄉村社會治安秩序的維護主要由村莊內部生成。內生的村莊治安秩序依賴于村莊內部人與人之間的聯系,這種聯系便是鄉村社會治安秩序維護的基礎。很顯然,如果村莊的這種人與人之間的關聯能力較強,鄉村社會越和諧,治安秩序越傾向穩定;反之,鄉村社會矛盾越尖銳,治安秩序越傾向紊亂。鄰里民事糾紛便是鄉村社會內部人與人關聯的縮影,是常見的可能引起治安秩序紊亂的主要誘因之一。鄉規民約通過社會教化有利于使人們秉承“仁”“義”“禮”“信”及“和”等傳統價值,有利于良好社會風氣的形成。同時,鄉規民約在調解民事糾紛時具有靈活性及可操作性強、成本低及對抗性弱等優點,而更容易被人們接受。在問卷中,對于“村規民約的規定促使我在處理鄰里關系或糾紛時,更傾向于大事化小、小事化無”這一觀點,74.4%的人非常認同;14%的人比較認同;11.6%的人基本認同。這說明鄉規民約在糾紛調解中發揮積極作用,這不但有利于化解矛盾,減少不和諧因素,還有利于凈化鄉村社會風氣,維護鄉村社會治安秩序。

四、總結與研究局限

在社會轉型時期,面臨鄉村治安環境的變遷及治安秩序維護壓力的日趨增大,在“國家——社會”二元論的分析框架下,國家因為轉型時期治理資源的有限,難為鄉村治安秩序的維護提供足夠的制度保障和組織保障。那么,動員鄉村社會自身力量來維護鄉村治安秩序便成為轉型時期重塑鄉村秩序及維護鄉村秩序穩定的主要選擇。當然,在此過程中,國家不是抽離的,鄉規民約便是國家政權嵌入與鄉村自治的耦合體。鄉規民約作為民間治安規范,有利于鄉村治安的維護,并具體發揮秩序維護、行為指導、法制教育及化解糾紛等積極作用。

作為實證研究,本文仍有很多不足,其一,本文所選取的調查樣本容量較小,抽樣方法也難免存有不足,在此基礎上得出的研究結論是否具有一般性仍需進一步研究與檢驗;其二,本文僅對鄉規民約在鄉村治安中的積極作用做了一個探索性研究,側重描述分析而非因果解釋。將鄉規民約實施前后的鄉村治安秩序進行對比可以檢驗鄉規民約對鄉村治安的影響,但從嚴格意義上講,引起鄉村治安秩序變化的因素不僅鄉規民約一種,還要考慮治安治理因素和治安影響因素對鄉村治安秩序變化帶來的影響。比如經濟發展、鄉村警力配置、防范設備配備、人口流動等。應進一步將以上相關變量作為控制變量,再進一步考察鄉規民約對鄉村治安的影響。

[1]宮志剛主編.治安學導論[M].北京:中國人民公安大學出版社,2015:3.

[2]李小波.治安學范式研究[M].北京:中國人民公安大學出版社,2017:90.

[3]唐皇鳳.社會轉型與組織化調空——中國社會治安綜合治理組織網絡研究[M].武漢:武漢大學出版社,2008:11.

[4]賀雪峰.鄉村治理的社會基礎——轉型期鄉村社會性質研究[M].北京:中國社會科學出版社,2003:4.

[5]張廣修,張景峰等.村規民約論[M].武漢:武漢大學出版社,2002:104.

[6]黨曉虹,樊志民.傳統鄉規民約的歷史反思及其當代啟示——鄉村精英、國家政權和農民互動的視角[J].中國農史,2010(4).

[7]張明新.從鄉規民約到村民自治章程——鄉規民約的嬗變[J].江蘇社會科學,2006(4).

[8]張真理,許傳璽.社會治安評價指標體系的兩個基本問題[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2014(1).

[9]廖志恒.公眾安全感的治安評價價值[J].湖北警官學院學報,2006(3).

[10]張景峰.村規民約建設的幾個問題[J].洛陽工學院學報(社會科學版),1999(4).

D631

A

1674-3040(2017)05-0058-05

2017-09-09

王蘇醒,南京森林警察學院治安學院教師、副教授;南京大學碩士研究生,主要研究方向為社區警務、鄉村治安治理。

*本文系江蘇省高校哲學社會科學研究基金項目

“鄉規民約在鄉村治安中的積極作用及路徑研究——以江蘇省為例”(項目編號:2017SJB0591)的階段成果。本項目得到江蘇高校“青藍工程”資助。

郭建華)