兩孩政策下,如何平衡兩孩關系?

本期嘉賓:承德縣教育局 李倩

任丘市教育體育局 馬立新

河北師范大學文學院博士 于文華

兩孩政策下,如何平衡兩孩關系?

本期嘉賓:承德縣教育局 李倩

任丘市教育體育局 馬立新

河北師范大學文學院博士 于文華

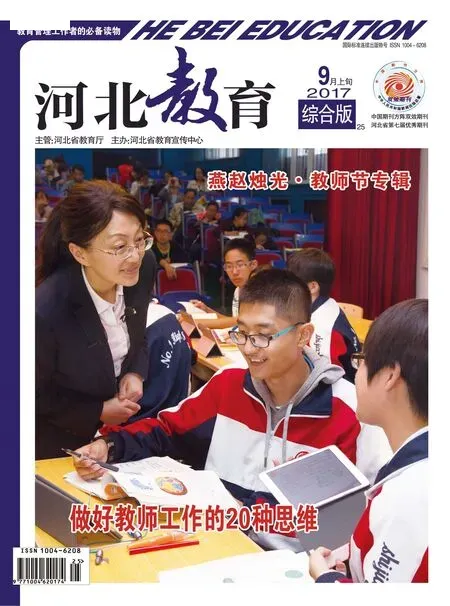

【本期話題】

開學之際,正是新生家訪進行時,細心的老師們發現了一個現象:二孩家庭比例飆升,今年入學的新生很多都有弟弟妹妹。有的大寶說有了弟弟妹妹多了很多樂趣;有的大寶說自己少了很多關注,甚至會在學習時被打擾。有專家提醒,相比獨生子女,“兩孩”教育面臨更多挑戰。如何才能讓兩個孩子和睦相處,一起快樂健康地成長,成為我們必須關注的問題。針對這一問題,本期我們邀請多位教育工作者一起分享他們的意見和建議。

李倩

指導大寶和二寶和睦相處,沒有固定的模式,需要家長邊學習、邊探究

作為一名80后獨生子女,在成為小學生家長后,繼續“升格”為二寶媽媽。大寶剛被送進小學,二寶的教育又擺在眼前,而如何讓兩個孩子和睦相處成了眼下我們家最現實的問題。解決這一問題,沒有固定的模式,也沒有便捷的途徑,唯有不急不躁,多一些耐心和智慧,做一個邊學習、邊探索的“大學生”。

打好“預防針”。在沒有二寶這幾年里,大寶是集家庭所有成員的寵愛于一身的“小公主”,二寶的突然闖入必然會打破這一局面,這就需要父母提前做好引導,幫助大寶完成由獨生子女到非獨生子女的心理過渡。我家大寶對弟弟一直是接納且喜歡的狀態,這主要得益于我們提前給大寶打了“預防針”。那會兒聊天,我們總有意無意地扯出兄弟姐妹的話題,我問自己的母親:“為什么你們年輕時沒有多要一個孩子,我真羨慕有兩個孩子的家庭”;愛人也會時常給大寶講述自己兄弟姐妹之間的趣事;我們給大寶選購的繪本也偏向兄弟姐妹之間的溫暖故事。過了一段時間,大寶竟然開始主動要求我們再生個小妹妹。懷孕后,我們問她希望是弟弟還是妹妹。那個時候,她希望是妹妹,討厭有弟弟。于是,我們就全家一起討論弟弟和妹妹的優缺點,比如弟弟不搶零食還會保護人,妹妹乖巧聽話、不惹事。過了一段時間再問這個問題時,大寶就會說:“弟弟和妹妹都好,他們都會成為我的好伙伴。”因為前期有了這樣的接納和喜愛,對于二寶的到來,大寶不僅沒有鬧情緒,還經常幫我們照顧二寶。所以,我想對二孩家庭的家長說,對大寶進行這樣的心理建設是非常有必要的,因為有了大寶的支持與喜愛,他們隨后相處中出現的矛盾也都很容易化解。

用好“天平秤”。對待大寶和二寶,家長都表示要一碗水端平,畢竟手心手背都是肉。可在有的時候,“不平等”也是一種智慧的方式方法。在我懷孕時,大寶總是問:“媽媽,你將來會更愛誰?”一開始我總是說:“你們都是我的寶寶,我都愛”。后來我才意識到,這個時候的大寶是需要愛的安全感,她想確定媽媽的愛不會變少,所以當她再問我這個問題的時候,我肯定地告訴她:“媽媽更愛你!因為你是爸媽的第一個孩子,陪伴我們最久,所以弟弟妹妹永遠不會取代你的位置。”自那以后,大寶就不再問此類問題了。另外,在二寶降生之后,父母要有意識地做些“偏愛”大寶的事情。現在,只要有人照看二寶,我要么全身心地輔導大寶寫作業,要么只帶大寶出去玩,讓她感受到:雖然我沒有100%的時間陪她,但是我的愛依舊是100%的濃度。我一直認同一種說法:“當你把所有的愛都給大寶,讓大寶覺得自己受到重視,這份愛自然會傳遞到二寶那里。”現在,即使二寶在大寶寫作業時哭鬧,大寶不僅不會煩躁,還會和我們一起哄二寶。我想,這就是好的認知帶來的饋贈。

育好“手足情”。在家庭教育過程中,家長應注重培養孩子的品德行為習慣,培養他們謙讓與分享的品質。一方面,家長應積極配合小學或幼兒園的集體活動,幫助大寶學會與人分享,逐漸消除自我中心的不良心態。《三字經》倡導“首孝悌”,家長在平時的生活中要幫助大寶樹立威信,引導他愛護二寶,同時要培養他們的溝通交往能力,只有這樣才能實現“兄則友,弟則恭”的理想關系。另一方面,要充分發揮大寶的榜樣力量,孩子之間會相互模仿、相互影響。一般而言,如果大寶積極上進、認真學習,就會給二寶帶個好頭,二寶的表現也不會差到哪里去;如果大寶在家庭中總是受委屈,那么二寶也容易出現煩躁、哭鬧的情緒。

當好“融合劑”。首先,在處理孩子間的沖突時,父母要做一個暫時性的旁觀者和調解者,孩子自己能解決的一定不要參與;遇到解決不了的,再去做客觀公正的調解,并且絕對不要說:“你是姐姐你就應該讓著弟弟”這類話,畢竟大寶也還是個孩子,而在這種不傷害感情的磨合中,他們也在積累友好相處的經驗。其次,不要輕易把兩個孩子放在一起比較,這種主觀性的比較不僅會傷害孩子間的感情,更會讓處于劣勢的一方失去自信。每個孩子都是獨特的,父母要接受他們的不同,更要尊重他們的不同。家長應學會觀察孩子,尤其不要將在大寶身上成功的經驗盲目地復制到二寶身上。比如大寶喜歡唱歌,家長就挖空心思讓二寶聽歌,殊不知,二寶最喜歡的是讀書。最后,家長要鼓勵孩子之間有愛的表現,讓“同胞競爭”變成積極努力的心態。例如,當我家大寶給二寶換尿布或者哄弟弟睡覺時,我總會給她一個愛的抱抱,這樣她會在內心把疼愛弟弟當成有意義的事情,也只有當她有了這種積極的態度,才會愿意去分享自己的愛,最終收獲雙份的愛。

馬立新

班級管理工作中,滲透愛心教育,教育學生做有責任感的人,使學生更好地學會分享、謙讓

“全面二孩”政策實施一年多來,有教師發現班里部分學生在家里新增弟妹前后,出現了不同程度的煩躁、易怒情緒,個別孩子甚至變得自卑和消極。家長們也為此著急上火,希望能得到學校的幫助。

關注學生心理變化,弄清他們焦慮的源頭。在二寶出生后的家庭“特殊”時期,家長不僅要關注和理解孩子的變化,對于孩子突然的情緒心理變化給予充分的包容,還應將這一特殊情況告訴給孩子身邊的其他人,尤其是孩子的任課教師,請老師幫助多關愛孩子,畢竟對于幼兒園和小學的孩子來說,父母和老師是這個年齡段里最親密的陪伴者,很多老師也是孩子崇拜的對象,所以爭取老師的幫助顯得尤為重要。有教師通過調查問卷和個別談心了解到,大部分學生對于父母要二孩這件事并不反對,只是生活中的一些現象讓他們焦慮和不安。比如,有大人和他們開玩笑是:“你爸媽就是不喜歡你了才把你送到幼兒園的,現在他們有更多的精力照顧你的妹妹……”。還有一些父母特別在乎二孩的性別,有男孩的天天念叨女孩的好,有了女孩的時時盼著生個男孩,一些學生表示很反感。還有一些學生擔心二寶出生后天天哭鬧,影響自己的學習和生活。如果教師能及時就這些情況與家長溝通,提醒家長減少類似的行為舉止,對于緩解大寶的焦慮將大有裨益。

培養學生的謙讓與分享的品質。學校可以有針對性地設計一些相關的課程,比如聽了講述家里有了弟弟妹妹的故事后,討論如果自己有了弟弟妹妹該如何表現;模擬家庭情景劇,讓孩子扮演哥哥姐姐,而不是爸爸媽媽的角色,使學生懂得謙讓與分享;高年級的孩子和低年級的小朋友結對,開設專門的結對游戲時間。這些活動可以減輕孩子在弟弟妹妹出生時的不良情緒。班主任還可以購置仙人掌、菊花、文竹等植物,然后組織學生分組認養,每天帶領孩子去照顧它們,去觀察它們,幫助孩子認識生命成長的神奇過程。用自己的行動帶動孩子一起去關愛弱小、幫助弱小,擁有一顆充滿愛的心靈。

發揮家長學校的作用,提升家庭教育水平。家長學校是社區教育的重要組成部分,它在提高家長意識、加強家長教育能力、破解家庭教育難題方面發揮著積極作用。面對計劃生育政策的轉變,家長學校也應有所作為。一方面,向家長推薦一些育兒周刊,育兒網絡平臺,早期教育類書籍,學習兒童心理學知識。促使家長在要生育二孩的初期,了解別的二孩家庭出現的一些現象,當自己孩子出現類似情況的時候,不焦慮,耐心引導孩子發泄自己的不良情緒,正確對待這一變化。另一方面,邀請家長學校講師團走進社區,為二胎家庭家長支招。鄭根長在我們任丘市可謂家喻戶曉,夫妻二人都是教師,兒子鄭宇鵬讀的北京大學、女兒鄭宇薇讀的清華大學。作為任丘市家長學校講師團的成員,有人問起兒女雙雙成才的訣竅時,鄭老師表示溫馨平等的家庭氛圍和兄妹之間的互學互助是最重要原因,比如哥哥淘氣的時候,妹妹會提醒;妹妹遇到了困難,哥哥幫忙解決;哥哥考上高等學府,妹妹也就有了奮斗目標。這種來自身邊的真實案例,比高深的理論更有說服力。

于文華

家中新添二寶,是否征求過大寶的意見?大寶在心里是否接受?父母如果沒能做好溝通和引導,可能會導致孩子出現心理問題,甚至可能影響親子關系

對于已經生育或者想要生育二胎的父母,為了盡可能減少二寶的到來給大寶造成的負面的影響,促使兩個孩子關系和諧、健康成長,需要注意下面幾點。

“生,還是不生?”,大寶也有發言權。是否生育二胎需要整個家庭作決定,而作為家庭成員的孩子同樣具有表決權,尤其在孩子有了基本的認知能力,做事情有了自己的判斷和決策的時候。為了便于照顧兩個孩子,許多父母會選擇在孩子上幼兒園甚至上小學之后再生育二胎。此時的大寶對于是否要二寶已經有了自己的想法,在沒有取得大寶同意和認可的情況下生育二寶是不可取的,他的抗拒和反感將使整個家庭都輕松不起來。為了取得孩子的諒解,父母可以平等地跟孩子進行交流,傾聽對方的想法。父母可以帶著大寶接觸二孩家庭,讓他對于有了弟弟妹妹后的家庭生活有更深入、更具體的認知,以消除孩子內心的不確定感和恐懼感。如果大寶正處于幼兒園階段,還可以選擇讓孩子上“混齡班”,通過跟不同年齡段的孩子相處來學習和體驗做哥哥、姐姐。當然,在日常生活中家長還可以給孩子講述兄弟姐妹之間的親情故事,給孩子選購相關的繪本故事書。

懷孕階段,更需要關心的是大寶。大寶體驗到心理和情感上的落差,往往是從母親懷孕就開始的。母親懷孕階段,家庭成員的主要任務變成了克服妊娠反應、給媽媽加強營養、一次次的孕期檢查、胎教等等,一切貌似都和大寶“無關”。二寶還沒降生就已經如此,可想而知大寶會對二寶出生后的情形將作何評估。所以,在母親懷孕期間,更需要關心的是大寶。為了讓孩子能夠在母親孕期依舊體驗到“被深愛”,父母可以從這幾個方面著手。首先,“愛”要說出來。要將自己對于大寶的愛表達出來,每天多對孩子說幾遍“寶貝,媽媽最愛你啦!”畢竟,語言是情感最好的載體。其次,增加肢體接觸。一個經典的動物實驗表明,小猩猩相比鐵質的但有乳汁的“母親”更愿意依偎在毛茸茸但沒有乳汁的“母親”身邊,這說明肢體接觸的魅力甚至在某種程度上大于生理需求的滿足。所以,大大的擁抱、無聲的依偎、睡前的晚安吻等肢體的接觸是傳遞愛最好的媒介。最后,陪伴要有質量。雖然在撫育孩子的過程中,時間的投入必不可少,但相比時間,陪伴的質量對親子關系的決定作用更強。試想,是父母在旁邊看手機孩子獨自在旁邊玩兒一個小時好,還是父母把手機放在一邊,專心陪孩子玩耍了半個小時更好呢?答案顯而易見。

好哥哥、好姐姐是“做”出來的。任何的關系和感情都是在人與人之間的接觸中,在付出與回報的循環中產生和發展出來的。所以,沒有憑空產生的好哥哥和好姐姐,好哥哥、好姐姐是“做”出來的。智慧的父母為了培養好的哥哥姐姐,會設法為兩個孩子的接觸和互動創設更多的機會,例如讓大寶參與到力所能及的照顧弟弟妹妹的活動中來;引導,甚至代替二寶表達對于哥哥姐姐的感謝和喜愛。當然,在此過程中父母需要時刻秉持的理念就是“好孩子是夸出來的”,對孩子表現出的每一點所期待的行為都要及時予以正向的強化,長此以往,兩個孩子之間互愛互助的舉措就會慢慢多起來。

公平、秩序遠比“大小”更重要。在處理大寶和二寶的關系時,許多父母會下意識地覺得大寶有義務遷就二寶,或者總是用“他還小呢”作為呵斥大寶退讓的理由。事實上,想巧妙地化解兩個孩子的沖突,建立親密的兄妹情誼,公平和秩序要遠比年齡的大小重要的多。所以,應該建立家庭中的秩序和規則,比如分享、輪班、不能打罵對方等,而在兩個孩子之間出現沖突時,依照規則公平處理,也就不會有哪一方會覺得父母在偏袒對方。

不要比較,給予兩份100%的愛。每個人心里都有一個痛,那就是“別人家的孩子”,如果這個“別人家的孩子”和自己住在一起,估計誰的心里都不會舒服。每個孩子都有自己的氣質,性格、愛好,他們的專長和理想也各不相同,所以,父母千萬不要動不動就把兩個孩子放在一起比較,諸如說“你哥小時候可不像你這么膽小!”“你這么大了,還不如你妹妹懂事兒呢!”。有調查表明,孩子之間的很多小矛盾都是父母的這種“比較”催生出來的。所以,倘若父母能把每個孩子都當成獨立的個體,不做主觀的比較更不下主觀的結論,分別給予他們100%的愛,那么孩子之間的許多問題將不再是問題。