閱讀,成就中學德育的“無痕”和“有恒”

周 霞

閱讀,成就中學德育的“無痕”和“有恒”

周 霞

根據道德養成的規律,“無痕”和“有恒”是中學德育的基本特點和實踐訴求,而閱讀是促進學生自我成長的重要方式,是促進學生道德認知發展和道德情感培育的重要手段。教師通過設計與德育目標相適應的系列主題閱讀活動,融合校園文化建設內容,可以成就中學德育的“無痕”和“有恒”。

主題閱讀;中學德育;無痕;有恒

蘇霍姆林斯基認為:“任何一種教育現象,孩子在其中越少感覺到教育者的意圖,它的教育效果就越大。我們把這條規律看成是教育技巧的核心,是能夠找到通向孩子心靈之路的基礎。”德育工作尤其如此。德育應該是“無痕”的,是潛移默化的。同時,道德養成和道德目標的實現具有階段性和長期性,這要求學校德育工作必須是有恒的,具有系統性、持續性。閱讀是成就學校德育“無痕”和“有恒”的基本手段,教育者根據德育目標整體規劃系列主題閱讀活動,并貫穿初中三年,實現德育的“有恒”;同時,精選優秀作品,以“知”“情”為開端,使學生在自我學習和感悟中實現“意”的升華,最終完成由內化品德到外化行為的轉變,寓德育于“無痕”。

一、中學德育的現實追問

1.德育工作偏重有痕化。目前學校的德育工作大多是教育意圖外顯的“有痕”德育,如國旗下的講話,用全校廣播會或班會課的形式進行的各種行為規范教育、安全教育、誠信教育、文明禮儀教育等,這些活動都是出于傳統思維的經驗管理型和空洞說教型的教育方式。初中生正處于青春期,自我意識增強,希望成人平等地對待他們,他們不希望自己老是被當成“小孩”,教育意圖明顯的德育活動常被看成是“洗腦”行為,容易引起他們的排斥。正如蘇霍姆林斯基所言:“造成教育青少年的困難的最重要的原因,在于教育實踐在他們面前以赤裸裸的形式進行,而處于這種年齡期的人,就其本性來說是不愿意感到有人在教育他們的。”

2.德育工作缺乏連續性。學校德育部門的工作雖也具有頂層設計的特征,但從總體來看,缺乏整體規劃,德育活動的安排多與特定的節日或者上級主管部門的臨時要求有關,各學年的德育活動之間缺乏關聯性,呈現“到什么點兒,打什么鼓”的被動局面。德育活動碎片化、德育目標不集中,這些多是因為教育者對初中三年要實現的德育目標和各學年的德育任務不明確導致的。要改變這一狀況,就必須為德育找到核心理念和關鍵抓手,讓所有的德育活動能圍繞一個核心展開,并具有思想的深度,而不僅僅是簡單的活動策劃,讓德育的影響不會因活動的結束而結束。

二、閱讀成就中學德育的理性詮釋

人的思想品德是由知、情、意、行四個心理要素構成,其中,知是基礎、情是催化、意是保證、行是關鍵,它們相互影響、相互轉化、相互促進,共同貫穿統一于德育工作過程中。四要素在方向和水平上和諧一致,就能有效地促進品德的形成和發展。德育就是培養學生的知、情、意、行,并引導它們協調發展的過程。閱讀因其學習的自主性、內容的寬泛性和深刻性,能有效促進學生的認知發展和情感提升,進而堅定學生的道德意志,促進道德實踐。

1.閱讀吻醒道德之根。在品德的四要素中,道德認知是基礎,是產生道德情感、形成道德意志和促進道德實踐的“根”。道德認知不僅包括對現實道德關系和道德規范的基本認識,還包括道德思維能力的發展,即對一定的道德現象進行道德判斷和道德選擇的能力。對于生活經歷有限的中學生而言,閱讀是他們發展自我道德認知的最重要的途徑。自主閱讀的過程就是閱讀者進行自我意義建構的過程,個體能夠不斷地對閱讀的文本信息、背景信息和記憶信息進行“建構、整合、激活、推理、共振、協調”,在這個過程中,學生的知識容量、思維能力、認知結構都能得到提高和改善,閱讀讓人變得豐富、深刻、睿智和理性。缺乏認知能力的人,看到的只是別人畫給他看的美好世界,這樣形成的“善”是虛假的。閱讀雖讓人認識了黑暗和丑陋,但它同樣能讓人在黑暗和丑陋之上看到希望和光明,在理性之上形成的“善”才是真正的善。

2.閱讀催生道德之情。道德情感與道德認知相伴而生,是內心的情緒體驗,是產生道德行為的力量和源泉。道德情感的產生需要一定的場域,最終形成依賴于個體的自我認同和自我內化,不存在外在強加的道德情感。閱讀活動給人一種獨自面對另外一種精神與情感的情境,并構建靈魂交流的場域,在人與作品的交流、對話中,意義生成、情感激發,閱讀者實現對感性生命的自由體驗。人類只有將道德理性與道德情感相結合,才能真正走向道德自由的理想王國,這也是道德教育的終極目標。傳統的德育方式過于注重道德理性的建立,忽視道德情感的培養,閱讀能有效地解決這一困境,為道德教育注入情感的活力。

三、閱讀成就中學德育的路徑探尋

讓閱讀成為中學德育的核心理念和關鍵抓手,需要教師從閱讀主題、活動形式和校園文化建設三個方面入手。

1.設計系列主題閱讀。要改變初中德育連續性缺乏的弊端,教師可以嘗試設計貫穿初中三年的系列主題閱讀活動。根據中學生的認知規律、成長特點和初中德育目標的序列性,我們確定每學期的閱讀主題,并圍繞該主題選擇閱讀內容。

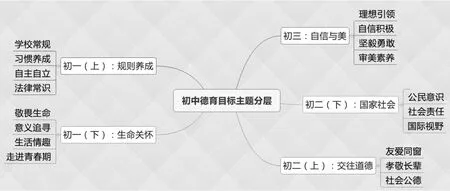

首先,建立中學德育目標體系。根據2015年《教育部關于整體規劃大中小學德育體系的意見》,中學階段的德育目標是:教育幫助中學生初步形成為建設中國特色社會主義而努力學習的理想,樹立民族自尊心、自信心、自豪感;逐步形成公民意識、法律意識、科學意識以及誠實正直、積極進取、自立自強、堅毅勇敢等心理品質,養成良好的社會公德和遵紀守法的行為習慣。從類別上看,上述目標共涉及以下四個方面:道德素質目標、法律素質目標、心理素質目標、思想政治目標。根據以上四個目標的具體內容,我們再次進行了細化,詳見圖1:

圖1 中學德育目標分類

其次,實現德育目標主題分層。根據初中生的認知規律和各年級的特點,將初中德育目標進行分層分段安排。初一新生剛由小學升入初中,面對的是新的環境和學習特點,因此,初一上學期重在培養學生良好的規則意識和獨立自主的學習、生活習慣,初一下學期則應為初二的叛逆期做好準備,主要進行生命教育;初二的學生正處于青春叛逆期,且認知能力不斷發展,因此,初二上學期以“交往”為主題,下學期以“國家社會”為主題;初三的學生面臨中考壓力,因此,這一階段以“自信與美”的主題,引導學生以積極樂觀的態度面對生活。初中三年德育目標細分詳見圖2。

圖2 初中德育目標主題分層

最后,根據目標主題選擇閱讀內容。在明確各年級的德育主題和具體目標后,學校德育部門需要精選符合中學生認知能力和閱讀趣味的優秀作品,引導學生多角度理解同一主題思想,有效地形成框架性思考。選擇文本時,應兼顧古今中外,讓學生廣泛涉獵不同領域。

2.豐富閱讀組織形式。學生的自主閱讀是一個自我探索和自我感悟的內化過程,學校還需要以活動的形式引導和激發學生將閱讀的感悟以他們喜歡的方式展現出來,實現外化。這樣,既能引導學生進一步深化道德認知和升華道德情感,又能讓一個人的學習所得輻射到全體同學,實現同伴教育的有效互動,提升德育閱讀的魅力。

在具體的組織形式上,可以分為日常安排和特定安排兩種。在日常安排上,可以組織學生進行午讀和暮省:午讀環節,讓學生自由閱讀自己喜愛的與特定主題相關的書籍;暮省環節,教師可以選擇經典的小故事與學生分享。據調查,在學校的日常安排中,中午一般是教師輔導學生作業的時間,學生自主時間較少;下午放學前的總結多是圍繞學生一天的表現,由班主任或者班長進行總結,單調重復。從總體上來看,學校的德育工作要么是時間被擠壓,要么陷在日常規范里,因瑣碎而失去了思想的魅力。因此,中午和放學前的時間若能交給德育部門統一安排,組織學生進行閱讀,既能為學生贏得自由時間,又能讓德育重新獲得思想的魅力和生命的活力。

在特定安排上,學校同樣需要根據學段和學期安排具有特色的閱讀展示活動,努力打造經典德育項目,如成立校級讀書會,開展讀書毅力競賽、傳統文化展演、校級辯論賽、話劇演出等,讓學生把閱讀內容以生動活潑的形式表現出來。同時,德育部門還可以聯合班主任和家長共同推進德育閱讀項目,讓閱讀同時成為班集體建設和家校共育的重要手段,如在班級里組織閱讀俱樂部和讀書分享會,在家庭里開展親子共讀。

3.融合校園文化建設內容。學校文化體現了一所學校的價值取向和群體精神,體現著學校師生所追求的目標,是學校發展無形的向導。校園文化環境是一所學校特有的個性特質,也是培育學生良好品質的 “空氣和水分”,在充滿書香氣息的校園環境中,主題閱讀會更深入人心。因此,德育工作還必須依賴于校園文化建設,讓閱讀同時成為校園文化精神的核心,如通過雕塑、文化長廊、讀書亭等設計體現閱讀理念。除此之外,圖書館建設是重點。圖書館不僅是學校藏書的地方,更是師生閱讀的地方。它在設計上應該體現自由閱讀的理念,為師生閱讀提供舒適、安靜和寬敞的環境,在管理上應該實現開放式管理,讓學生能自由地遨游于書籍的海洋,讓圖書館成為學生除教室之外最重要的學習場所,讓閱讀成為學生除課堂學習之外最重要的生活。

詩人紀伯倫在一首名為《孩子》的詩中曾這樣寫道:“你們可以給他們以愛,卻不可以給他們以思想。因為他們有自己的思想。”德育亦是如此,我們不能將道德觀強加給學生,我們只能為他們的道德養成提供豐富的資源和環境。有效的德育必須轉變“改造”的傾向,變“育形”為“育心”。閱讀是實現潛移默化教育的重要手段,如何真正讓閱讀在德育的天地里生根發芽,成為德育的核心理念和重要抓手,在理論和實踐上還需要一個漫長的探索過程,需要教育者的共同努力。

G416

A

1005-6009(2017)71-0023-03

周霞,江蘇省無錫市蠡園中學(江蘇無錫,214072)教師,一級教師。