莫言:前人已經把路堵死,該怎么辦?

康路凱

見到紙筆手就發癢

寫毛筆字是愉快的事情,一旦開始后,真是會像喝酒抽煙一樣上癮。我曾經寫過四個字:見筆手癢。見到筆墨和紙,就按捺不住地想試一試。寫字不是機械的勞動,也不僅僅是一種實用性的工作,這是個充滿趣味的創造性活動,高手筆下,可以產生出藝術作品。

我們現在能看到很多大作家筆跡,比如說魯迅、茅盾、沈從文的手稿。看到他們的手稿,第一感覺這是文物,第二感覺這是藝術。我們能通過手稿,和這個作家有一種精神交流。我們會被手稿上的一滴茶漬,一滴墨水,甚至撕去的那一角所觸動。我們能看到編輯留下的紅筆標記,排版工人使用油墨時留下的指紋,我們也可以在想象中還原這樣的過程:作家寫作,編輯校對、修改,工人排版,印刷,裝訂,整個的過程都可以通過手稿展示出來。

可是自從有了電腦,手稿沒了,這些痕跡自然也就沒有了。上世紀七八十年代,我們那時候寫小說,寫文章,只能用筆。有了電腦之后,大家充分享受到了科技帶來的快捷和方便,電腦輸入速度快,往出版社投稿也方便,點一下就到了,所以寫字的人越來越少。但是,過了幾十年,大家對提筆忘字這種現象有深刻反思,我就注意到現在寫毛筆字的作家多了,用鋼筆寫稿子的作家也越來越多。這是事物發展的規律。任何一種新的事物出現的時候,舊的事物受到沖擊,似乎要被徹底淘汰了'但過了多少年之后,它又會重新繁榮起來。

我作為一個用漢字來寫小說的作家,書寫對我來講,是生命當中不可分割的一部分。我用了大概五年電腦,但很快就恢復了用鋼筆寫,一支筆,一摞稿紙,比敲擊鍵盤有靈感。當然,這是我個人的感覺。

2005年元旦,我要到日本北海道訪問,想請書法家寫幾幅作品當禮物,但很難求到。我的幾個朋友就搬來紙墨筆硯,鼓勵我自己寫,就這樣開始用毛筆寫字,算算也有十幾年了。有時候可能寫一整天,有時可能十天不寫,沒有固定的時間。這期間寫了多少張,已經無法統計了。像我這種半路出家的書法愛好者,缺少童子功,沒有前人那樣深厚的基礎,不管怎么勤奮,也難達到前人的水平。我們的前輩,不管是不是書法家,只要是上過私塾的,必須用毛筆寫字,會用筷子時就用毛筆,那種熟悉、那種童年的記憶,成年之后,下多大的功夫也沒法子達到。

有經驗的朋友也曾提醒我:出去以后千萬不要寫字。要寫字的話就練好幾個字:厚德載物,或者是寧靜致遠。永遠寫這幾個字,寫得像模像樣。汪曾祺先生的小說里寫過一個畫家,一輩子什么都不畫,只畫公雞,濃墨重彩,寥寥數筆,一只公雞躍然紙上,旁邊一片掌聲。有人說:先生,你給我在旁邊加畫一個小母雞吧?對不起,不會。所以我的朋友告訴我說你就練幾個字,頂多練20個字,出去題字就題這個,要不就別寫。第一你弄不好會寫錯別字,第二寫的難看讓人笑話。

不要指揮腿怎樣蹬車

書寫跟書法從來也沒有截然的分開過,肯定是先有了寫字的人,先有了寫文章的人,然后才有書法。前一陣我老家的侄女給我來送東西,拉了四箱地瓜、四箱土豆、兩箱蘿卜、十棵白菜、一袋新疆面粉、一包核桃。后來司機說你寫一個收條,我回去好交代,正好筆墨現成,我就把這些東西一一記下來。如果當年王羲之寫過這樣一個收條,那就是地瓜土豆帖了。

這樣一種書寫,目的性很明確,就是為了讓司機回去給我侄女看,但如果是書法家寫的,多少年后,就成了法帖了。歷代的文人墨客留下很多這樣的實用性文字,包括王羲之這樣的大書法家。現在的什么帖,就是當時寫的一個收條,或者是一個借條、一個邀請函。這樣一種隨意的,不是為藝術而藝術的書寫,有時候真能產生了不起的藝術作品,因為寫的時候沒有做作,沒有絲毫的刻意設計,一切都是自然,是生活中的內容。

當然,并不是說任何一個人拿起筆來隨意寫作,就能產生藝術品。像那些的大文豪,大書法家,他們之所以隨意寫作反而產生藝術精品,就是因為他們有深厚的藝術功底。我在臺北連著三天去看顏真卿的《祭侄文稿》,本來我不太了解,正好有一個小學的老師,帶領一群學生在觀賞《祭侄文稿》,老師給學生講,我在旁邊偷聽,真是茅塞頓開。盡管我的書法知識水平還不如這群小學生,但是我的悟性比小學生要好一點。

毫無疑問,顏真卿寫《祭侄文稿》的時候,他想到的是他慘死的兄長,壯烈犧牲的侄子,心中充滿對安祿山這幫逆賊的痛恨,他沒有想到我是在寫書法作品,更沒有想到這樣一個草稿會變成中國書法史上的瑰寶。很難說王羲之的《蘭亭序》好還是顏真卿的《祭侄文稿》好,很難說。第一行書、第二行書這種排序,本身也沒有什么依據。但是從情感飽滿、強烈,內容跟書法之間形和神的統一來說,我覺得《祭侄文稿》更能讓我有心靈的震撼。

這樣一些書法史上的著名事例,讓我們悟到了一個道理,那就是在學寫毛筆字、鋼筆字的過程中,確實還是要打下牢固的基礎。就像孔夫子講的一樣,到70歲以后隨心所欲。他為什么能夠隨心所欲?因為他經過長期的信念修煉或者是修行,一切都在規范之內了。所以他無論怎么樣做都不會越規。

我也想起我父親當年講過的一個故事。我們那個地方有一個鄉間大書法家,要去青州給人家題一個匾。匾上有四個大字,因為東家招待不太好,他不太高興,只寫了三個字,就說手腕犯病了。東家也不在意,你反正寫了三個字,我再找人配上一個字。結果找了很多當地的書法家來配,配上的都不對,怎么看怎么別扭,只好再來找這個老書法家。備著重禮,趕著馬拉的轎車,來了'說先生啊上次怠慢了,這次我們準備了好酒好菜,請去幫我們把那個字寫上。他說不用去,我就在這里寫。東家說怎么可能呢?字的大小,墨的濃淡,不是要到了現場才能看到嗎?他說,那還能叫寫字嗎?寫字人的手上有尺有寸有眼。東家帶著字回去一對比,無論是氣勢大小都完全符合。

這個故事告訴我們,長期寫字的人,他手上有一個尺寸,他一拿起筆來,就像我們騎車一樣,你偏腿上了車子,不要去指揮腿怎樣蹬車,你的腳和腿自動會去找這個腳蹬子的。他們拿起筆來,一切都在掌握之中,功夫下到了,基礎打牢了。

刻意求新易走偏,突破往往在邊緣

毫無疑問我們應該向古人學習,向先賢學習,向歷史學習。在所有的藝術行當里,不管是文學、戲曲、美術、音樂,我們的祖先都留下了豐富的遺產,我們一生也不可能把先賢創造的東西全學會。在一個人有限的時間里面,學習什么,是有選擇的。一個搞書法的,要把歷朝歷代的書家都臨一遍,那會把大部分時間都耗費掉。一個搞文學的,要把古代的所有的書都讀一遍,那也要花費大量的功夫。

我就一直在想,學習傳統,繼承肯定不是最根本的目的。不讓這個彖西丟失,不讓某種技法沒有傳人,這就是繼承。但是最根本的還是創新。現在我們贊嘆祖先給我們留下了這么多的藝術瑰寶,但是再過一百年,兩百年,五百年,我們也是后人的祖先,那個時候我們的后代來談論我們這一代的時候,假如我們僅僅把我們老祖宗留下來的東西保存的很好、繼承下來,后代會說我們的祖先很善于保管歷史文物,但是他們沒給我創造什么樣的遺產。把遺產繼承好了我們無愧于祖先。但假如我們沒有創造出新的東西來,那我們就有愧于后代。所以我想所有的學習、繼承,最根本的是為了創新。

但是要創新談何容易?經過這么漫長的歷史積淀,各種藝術都達到了它的輝煌時期。我們寫小說,現在沒有任何一個人敢狂妄地說,他會寫出一部超過《紅樓夢》的長篇小說來。任何一個寫舊詩的人也不會說,我會寫的比杜甫好,比李白好。李白和杜甫的詩歌,曹雪芹的小說,關漢卿的戲曲已經創造了我們文學史的高峰。后人在高峰面前只能是興嘆、感嘆、敬仰,你不可能超越。

但是我們又要創造,又知道這些大山不可逾越,怎么辦?只好劍走偏鋒,想自己的門道。我想在小說史上,之所以后來歐洲出現了那么多的流派,什么新小說派,這個主義,那個主義,就是因為寫現實主義小說,巴爾扎克在他們的時代里已經發展到頂峰,你再寫也超過不了,所以只好變法,只好搞一些新的東西。這個當然是有成功的,也有不成功的。我們現在經常談到文學的魔幻現實主義,這種寫法確實是突破了批判現實主義的很多清規戒律,也變成一個新的傳統。現在我們如果僅僅能寫魔幻現實主義的小說,還是在學習前人。

書法也是一樣的道理。現在誰敢說我能寫的比顏真卿更好,我比王羲之寫的還要好?我寫楷書寫的比柳公權更漂亮,草書比懷素還要瀟灑?沒人敢這樣說。這都是無法超越的高峰。而且,書法這種“變”的意識可能更早,唐朝在變,宋朝在變,到了“揚州八怪”,那更是挖空心思的變。鄭板橋這些人已經是千方百計地破壞既有的書法美學規范,或者說,“就不把字往好里寫”。

當然這是可以加引號的話,“不往好里寫”實際上是要寫出自己的風格來。古人已經盡善盡美,我要變成一個在書法界能有立足之地的、能流傳下去的一個人或者是一個話題,只有想自己的招數,這個招數就是試驗。試驗可能是這樣,也可能那樣,可能成功也可能不成功。我覺得不要輕易給這些試驗下結論,不要說它好到天上去了也不要說它一無是處。

藝術在繼承和創新之間的分寸確實很難把握。雖然我不是學書法的,但也看到了很多書法的創新。我有時候覺得很喜歡,有時候覺得還是走得太遠。走得太遠,讓大多數人接受不了'因為你完全背離了大多數人所公認的審美規范。還是應該在邊緣突破,在舊的東西的基礎上,去強調和發揮自己的個性,讓新的東西自然地生長出來。藝至精妙俗即雅,文能真誠舊亦新。

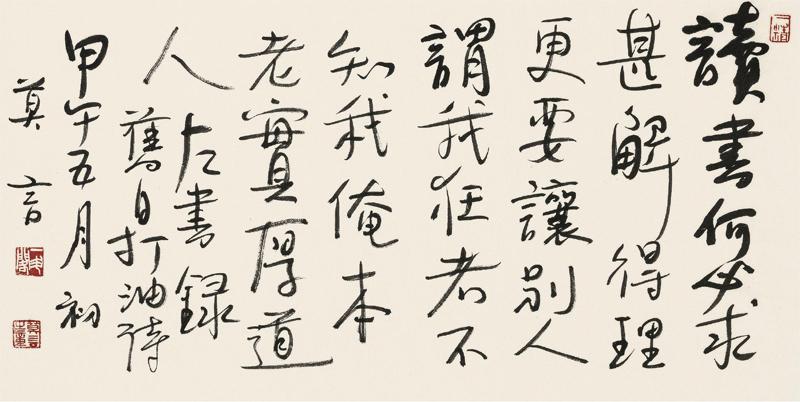

我前兩天寫的一組“學書雜感”打油詩,其中兩句是“刻意求新易走偏,突破往往在邊緣”。寫小說的首先要讓人能看懂,要有一定的故事性,語言要生動、活潑、準確,人物形象要傳神、典型,這些小說的基本準則還是應該遵循的,不能夠把它徹底推翻。然后在結構上,在人物塑造的某些方面等等,我覺得不能完全是一個新東西脫穎而出。所有的新東西都留著舊東西的痕跡,所有的新人實際上都流著老人的血脈,所有的創新實際上都是在某種或者是某幾種舊有的藝術的基礎上得來的。

我的小說里面有大量的看似離經叛道的東西,但是后來事實證明,這種寫法還是應該有它的合理性。因為我們前面的祖先太高大了,如果我們僅僅能寫的像《戰爭與和平》一樣,那我們沒什么可存在的價值。我們的創新哪怕整體上不如這些經典小說,但是某一點上有自己的新東西,這個就比完全的照搬前人要好。