特殊慢性病與普通門診統籌并軌運行研究

胡敏

[摘 要] 以湖北省荊門市東寶區城鎮居民醫保門診特殊慢性病與普通門診統籌并軌試點為例,從總額控制、醫保付費、基金運行、保障績效、運行效果等方面,對試點情況進行分析,提出了城鎮居民醫保門診特殊慢性病與普通門診統籌并軌運行的建議:一是提高基層服務能力;二是開辟多元化管理途徑;三是實現智能化門診醫療稽核。

[關鍵字] 特殊慢性病門診;普通門診統籌;并軌;研究

[中圖分類號] R197.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 1002-8219(2017)05-0042-04

2015年12月,荊門市東寶區啟動城鎮居民醫保門診特殊慢性病與普通門診統籌并軌試點工作。荊門市作為全國普通門診統籌的先行地區,其工作經驗曾在全國醫療(生育)保險工作合肥座談會上交流。東寶區屬于荊門“市級統籌”區域內唯一實行城鎮居民醫保門診特殊慢性病與普通門診統籌并軌試點的縣級區。經過半年多的探索實踐,該區基本實現兩個目標:一是打通了門診與住院通道,拓寬了保障功能,有效實現了住院分流、控費控藥的目的,提高了居民醫療保障水平。二是將特殊慢性病合并到普通門診統籌“一口鍋”里,避免了參保患者既享受特殊慢性病待遇、又享受門診統籌政策而造成的基金浪費,解決了“公平施保”問題。

一、基本情況

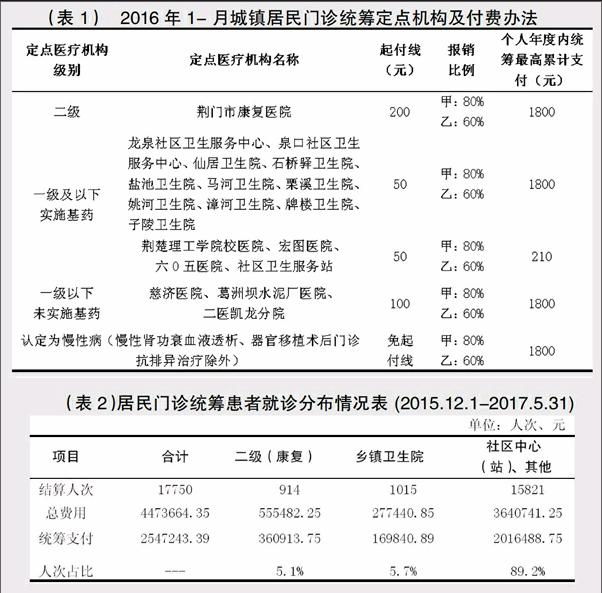

荊門市東寶區地處湖北中部,總人口34.5萬人,截止2017年5月31日,城鎮居民參保總數71503人。該區城鎮居民門診統籌定點醫療機構共37家,2015年12月1日至2017年5月31日,居民門診統籌共結算17750人次,發生醫療總費用447.4萬元,其中:統籌支付254.7萬元,統籌支付同比上年增40.53%。門診統籌慢性病結算人次8980人次,發生醫療總費用307萬元,其中:統籌報銷205萬元,與上年同期基本持平。

參保人員就醫以急性上呼吸道感染、支氣管炎、頸(腰)椎間盤突出、高血壓、盆腔炎、泌尿系感染、消化性潰瘍、急性胃腸炎、牙髓炎、智齒冠周炎等單病種居多,費用類別主要為中醫適宜技術(針灸理療)、治療費、西藥費、中成藥費、中草藥費、常規檢查費等。

二、政策要點

(一)普通門診統籌政策

概念:將參保人員普通門診醫療費用納入統籌報銷。

管理和報銷:一是擇優定點。將37家基層醫院和“誠信社區衛生服務中心”納入門診統籌定點醫療機構。二是淡化定額。年度定額從住院總定額內剝離,不再單獨設置門診統籌定額。三是確定標準。門診就醫時,按照級別設置梯次起付線50-200元,醫療費用參照住院管理,按療程結算,個人年度內統籌基金最高累計支付1800元封頂。慢性病參保患者不設起付線,不再到醫保局年審,直接在定點醫療機構認定并享受待遇,門診慢性病醫療費用個人年度內統籌基金最高累計支付1800元封頂(兩者報銷都是年度內1800元封頂,但慢性病沒有起付線)。

(二)門診特殊慢性病政策

概念:是指在基本醫療保險制度基礎上,對長期患慢性疾病,病情較重、常年用藥、符合住院治療指征但可以在門診實施治療的患者給予一定的醫療補助,以減輕其門診醫療負擔。

病種:1.慢性腎功能衰竭透析;2.器官移植術后門診排異治療;3.系統性紅斑狼瘡;4.糖尿病;5.再生障礙性貧血;6.惡性腫瘤門診放化療等。

“三定”管理:即14個病種定額、定點、定藥。定點即在醫保定點醫療機構或藥店購藥;定額即每個病種都限定標準,比如高血壓150元/月,肝硬化500元/月;定藥即每個病種只能購買與病種一致的藥品。

報銷比例:甲類藥品報銷80%,乙類藥品報銷60%。

申報流程:每年元月提供住院相關資料到區醫保局申報,2月經醫療專家評審后,3月開始享受待遇。

三、并軌的做法

(一)擇優定點基層首診

特殊慢性病補助歸并到門診統籌待遇,意味著兩種制度合二為一,取消過去特殊慢性病“兩定”即定點醫療機構和藥店。借助基層醫療機構網底平臺和基本藥物零差率優勢,將鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心等37家基層醫院和“誠信社區”納入門診統籌定點醫療機構管理,簽訂門診統籌服務協議,為參保患者提供特殊慢性病與普通門診統籌醫療服務。通過協議約束,結合“積分制”管理辦法,細化基礎管理、就醫管理、費用結算、信息共享、違約責任等考核評估,考核結果與年終結算掛鉤,倒逼定點醫療機構規范管理,主動融入門診統籌服務管理中來。

(二)定額剝離通道轉換

城鎮居民特殊慢性病(除慢性腎功衰血液透析、器官移植術后門診抗排異治療除外)與普通門診統籌并軌后,將門診統籌年度定額從住院總定額內剝離,不再單獨設置門診統籌定額,促使醫院將一部分患者流轉到門診,降低醫療基金支出。并軌前原享受或新申報城鎮居民特殊慢性病的參保患者直接到一級(龍泉、泉口社區衛生服務中心)及以上(康復醫院)定點醫療機構進行申報,指定2-3名醫生對符合標準的參保人員按照相關要求進行認定,專家集中審核后,將符合條件的人員名單上報到區醫保局,于每年 3月開始劃撥門診統籌待遇。

(三)分級診療費用封頂

按照級別、性質設置起付標準。其中:二級醫療機構200元,一級醫療機構100元,實行基本藥物制度的醫療機構50元。屬特殊慢性病的參保患者就醫無起付線,通過梯次起付線標準,引導患者分級診療。參保患者門診醫療費用參照住院管理,按療程結算。甲類藥品報80%,乙類藥品報60%,治療費、檢查費等其他費用按照住院相關規定支付,除慢性腎功衰血液透析和器官移植術后抗排異治療外,個人年度內統籌基金最高累計支付不超過1800元(其中在社區衛生服務站最高累計支付不超過210元),超過限額以上部分,由個人自費結算。(見表1)

(四)多措并舉擴大宣傳

一是借助報紙、雜志、網絡、微信公眾平臺等形式大力宣傳城鎮居民門診統籌新政策,要求所有定點醫療機構利用電子屏滾動播放相關政策,擺放政策宣傳展板。二是印制宣傳手冊、溫馨提示卡等2萬余份,全面提高政策知曉率。三是采取以會代訓方式對社區、定點醫療機構工作人員集中進行政策法規、操作流程培訓。四是利用QQ群、微信公眾號,不定期向公眾推送醫保重要通知、最新政策解讀、服務指南等信息,及時解答相關醫保問題。五是定期召開定點醫療機構負責人座談會,分析通報基金運行情況,發現問題,及時整改。

四、結果分析

(一)待遇水平明顯提高

制度并軌后,一是參保人員門診統籌次均補償費用達到143.5元,是上年同期14.88元的8.8倍。二是統籌支付總額比上年同期提高39.8%。三是門診待遇年封頂線由原來的200元提高到1800元。四是門診特殊慢性病待遇泛福利化現象得到有效遏制。門診醫療待遇提高后,“小病大治,小病大養”的過度醫療行為有所減輕。

(二)分級診療作用突顯

政策運行以來數據顯示,社區居民門診就醫15821人次,鄉鎮衛生院居民門診就醫1015人次,二級醫院居民門診就醫914人次,統籌參保患者主要集中在社區,其次為鄉鎮衛生院,二級醫院占比相對較少,“小病在社區,大病進醫院”的就醫格局逐漸形成,醫療資源下沉,就醫觀念改變。

(三)政策并軌有序銜接

并軌后實現了“三個改變”。一是改變了申報模式。參保患者直接到就診醫院申報,不需要再到醫保局申報年審,參保患者不再來回奔波。二是改變了購藥方式。過去只能按月定額購藥,現在可以一次性購買藥品,就醫購藥更加靈活方便。三是改變了定點模式。從過去的撒網式改變為固定3-4家非盈利性質的定點醫療機構,規范了定點診療行為,保障了參保群眾利益。參保患者享受待遇基本持平,制度并軌實現了平穩過渡。

(四)住院分流成效初顯

實行居民門診統籌后,社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院城鎮居民住院患者人次明顯下降,門診就醫人次明顯增多。以龍泉社區衛生服務中心為例,2015年上半年,住院73人次,平均住院天數7.26天;2016年上半年,住院62人次,平均住院天數7.25天,住院人次同比上年減少 17.74%。

五、現存問題

(一)就醫解卡程序繁瑣

參保居民享受門診統籌待遇后,系統會自動鎖定,如再次使用,須醫保經辦機構人工解鎖,系統不夠優化,加大了醫保經辦和定點醫療機構的工作負擔。

(二)信息系統亟待升級

全區所有鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心(站)、門診部的醫保系統亟待升級改造,盡早實現醫保系統與醫院管理系統無縫對接和實時傳輸。醫保智能監控系統尚未啟動門診統籌監控模式,無法對醫療服務實時掌控。

(三)醫療行為不夠規范

一是部分定點醫療機構操作人員對醫保操作程序掌握不熟練,錄入藥品和診療項目較籠統,未進行甲、乙類藥品區分,基金有多支現象和安全風險。二是部分醫療文書書寫不規范,比如門診病歷、處方、費用清單等等。三是部分門診統籌患者治療周期過短,無法核實其真實性。

六、幾點建議

針對普通門診統籌和門診特殊慢性病并軌運行的問題,提出以下建議:

1.進一步提高基層服務能力,引導優質醫療資源下沉。長期以來,全國各地出現“大醫院人滿為患、基層醫院無人問津”的不合理就醫格局,根本原因就是優質醫療資源的過度集中,高端醫療設備、優秀醫生、護理資源大多集中在大城市三甲醫院。要改變參保患者就醫習慣,形成科學合理的就醫格局,門診統籌制度在解決參保群眾對基層醫療機構設施差、技術差、不信任的認識誤區后,應該大有可為。首先,是加大標準化、優質化建設。對區級醫院、社區及鄉鎮衛生院的硬件設施的大力投入,做好醫療設備購置、住院床位配置等基礎設施建設。第二,是加強醫療衛生人才隊伍建設,既發揮好全科醫生居民健康“守門人”的作用,也要配備一定數量的優秀專科醫生,鼓勵城市二級以上醫院醫師到基層醫療衛生機構多點執業,或者定期出診、巡診,合理劃分服務區域。第三,是加大普通醫護工作者的培訓力度,提高基層醫療機構服務質量。其四是合理確定基層醫療衛生機構配備使用藥品品種和數量,加強二級以上醫院與基層醫療衛生機構用藥銜接,滿足患者就醫需求。近年來,一些試點地區盡管推行了分級診療,基層醫療機構卻頻頻出現“先進設備因無人操作而閑置”、“優秀醫生面對復雜病情,因缺乏設備而束手無策”的尷尬局面。因此,只有硬件投入、軟件建設和醫療隊伍建設三手同抓,才能真正推動醫療資源合理配置和科學流動。

2.進一步開辟多元化管理途徑,提高經辦人員服務水平。為實現經辦管理規范化、信息化、專業化,醫療機構要建立相關的醫保管理制度和獎懲制度,為病人提供公平公開的業務流程,為參保患者提供詳細透明的費用清單,規范醫務人員醫療服務行為。醫保經辦機構應組織專業人員定期到基層醫療機構開展業務指導,發現問題及時整改;組織開展大型業務操作培訓,進一步優化系統,提高實操技能水平。建立與“兩定”機構溝通機制,加強雙方信息溝通、意見交換、思想交流、管理互動,消除隔閡。實施動態淘汰措施,建立醫務人員考核達標淘汰機制,促進“兩定”機構行業自律,自覺改善服務質量。

3.進一步實現智能化醫療稽核,保障制度可持續發展。進一步完善門診統籌監管機制,利用智能監管體系推動醫保監管從事后向事前、事中前移,監管觸角從醫療機構向醫保醫師延伸。門診統籌醫療稽核應從參保患者就診開始,滲透到診療過程、費用結算、精細化管理環節,醫院后臺可實時傳輸數據到醫保信息管理系統,醫保稽核人員實時與醫院溝通、反饋,查糾并舉,實現流程再造,從源頭預防“人情方、濫檢查、過度醫療”等違規行為。加強定點醫療機構群眾滿意度調查,以電話回訪、上門走訪等形式,調動社會監督力量。

[責任編輯:譚曉影]