英偉達在人工智能芯片領域的破壞性創新研究

梅丹琳

摘要:本文通過結合英偉達CPU技術創新的實證案例,分析了破壞性創新在人工智能新背景下的特點,提出在人工智能芯片行業技術創新者在進入市場前“先制行為”的重要性;對于在位企業來說企業歷史的技術知識和積累會限制企業對新技術的戰略開發,AI復雜的市場發展方向和算法的不確定性對企業提出更高的市場能力要求,從而為破壞性創新理論提供更多實證分析支持。

關鍵詞:破壞性創新;英偉達;芯片行業;先制行為;CPU;FPGA

中圖分類號:G20

文獻標識碼:A

文章編號:1672 - 8122(2018)11 - 0022 - 04

破壞性創新理論最早由荷蘭人熊彼特提出,1995年哈佛教授克里斯坦森再次提出并發展隨后受到廣泛關注[1],無論是創業公司還是成熟的在位企業,很多都把它作為商業運營的指導理論。對破壞性創新理論的研究文獻也非常多,僅2014年英文文獻就有2000多篇。這個理論指向這樣一個嚴峻的問題——為什么已經非常成熟的在位企業會被一個市場新進入的創業公司所挑戰,并以破壞性的規模失去原有的市場;[2]。20年后,2015年克里斯坦森再次發表了文章《What Is Disruptive Innova-tiori》[3]以及2016年發表的《Disruptive Innovation:Intellectual History and Future Paths》[4]為破壞性創新理論的不足之處以及發展的方向提出建議。例如在不同的產業中,破壞性創新模型的軌跡并不相同,需要探索更多樣化的軌跡模型;面對破壞性創新,在位的企業應該如何做出有效反應,目前的理論研究提示建立一個新的獨立于主體的部門有利于應對破壞性創新,但是這一模式并不總是有效;在一些案例中,應對威脅的失敗并不是由于缺乏理解和注意或者是企業的資源分配的限制,因此如何更好地去應對破壞性創新仍需要進一步研究。本文通過對當下人工智能這樣一個新興領域的破壞性行為的實證研究,來探究芯片行業破壞性創新的特點。

一、破壞性創新的本質

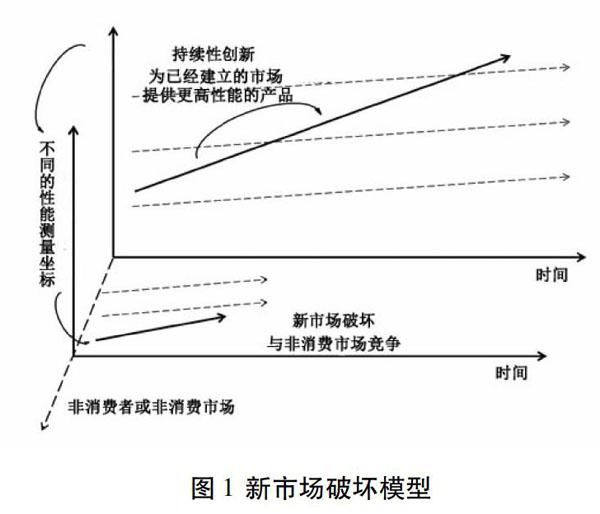

破壞性創新之所以成為可能源于創新企業一開始所進入的市場是低端市場、新市場或者是利基市場,這些市場共同的特點是他們容易被在位企業所忽視,從而導致在位企業不能做出及時有效的反應。破壞性創新另一個重要的特點是它常常建立了一種和在位企業不同的商業模式,正是這種新的商業模式所產生的新的價值網絡具有一定的破壞規模性,例如iphone的創新具有破壞性不僅僅是因為其產品本身而在于他創造了新的商業模式——讓所有人可以參與開發蘋果商店的應用程序。破壞性創新不同于持續性創新常規S技術曲線的本質在于它縱軸測量的是不同于已建立價值體系的性能屬性,“破壞性技術在某一價值體系內部特有的軌道上出現并發展,當它們發展到能夠滿足另一個價值體系所要求的性能水平時,這種破壞性創新就侵入那個體系,威脅在位者。”[2]

在新市場破壞模式中如圖1所示,創新者是在新的價值體系與“非消費”競爭[5]。例如PC市場是在尚未形成明確推銷策略的情況下出售其產品,通過對市場進行試探的方法,這些產品最終的主導應用浮現出來。一旦剛啟動的公司在新市場中發現一個運作的基礎,它們便認識到通過持久性改進,能夠以比它們的新市場所要求的更快的速度來增加產品的性能。而這時在位企業關于市場的觀點和新加入公司的觀點并不對稱,在位企業在審視新出現的比較簡單的市場時認為獲利點或市場規模并不引人注目。與此相反,新加入公司認為潛在市場容量和獲利點有很大的吸引力。雖然一些在位企業能夠采取應對措施來維護它們的市場地位,但是發現新加入的公司已經在制造成本和設計經驗方面形成了不可逾越的優勢。

二、英偉達(Nvidia)創新路徑

在人工智能大熱的時代,全球可編程圖形處理技術開發者英偉達(Nvidia)公司可以說是近幾年來最受關注的芯片公司,在數據中心和深度學習方面以破壞性的姿態成為了行業的領頭羊,分走了曾經一家獨大的英特爾在計算芯片領域的很大一杯羹。如圖2所示,2016年英偉達在興起的人工智能市場領域芯片的銷售額劇增,股票市值也一路飆升,成為AI界最被看好的芯片公司,互聯網的幾大巨頭谷歌、Facebook、百度、阿里巴巴等都在超大規模云計算上使用了英偉達的GPU技術,同時還包括智能醫療和無人駕駛等其他智能領域。而在這之前,在以摩爾定律為基礎的“鐘擺計劃”_F,英特爾的計算芯片性能以每兩年翻番的速度穩居市場第一。

英偉達起初瞄準的是圖像加速這個細分市場,主要用于游戲領域,又稱顯卡。1999年它發明了GPU技術,這是一種并行計算的架構,專門用于高性能的圖像加速處理。GPU在某一價值體系內部特有的軌道上出現并發展,而在絕大部分人對于GPU的認識還局限于游戲圖形加速時英偉達看到了GPU在其他領域的潛力,著眼于為GPU技術搭建一個方便開發人員使用的平臺。2006年英偉達推出CUDA平臺,這意味著開發人員可以通過CU-DA更方便地利用GPU來加速計算。當GPU技術發展到能夠滿足另一個價值體系所要求的性能水平和性質的那一點時,創新就侵入那個體系。2012年CUDA、CJPU與深度學習的神經網絡結合在一起震驚了學術界,當時加拿大多倫多大學的GeoffreyHinton帶著兩個學生,用GPU訓練深度神經網絡拿下了ImageNet圖像識別大賽的冠軍,這讓GPU在人工智能領域名聲大噪。同年英偉達與谷歌的人工智能團隊合作,建造了當時最大的人工神經網絡。而如今,英偉達GPU業務已經遍布AI的各個領域,云計算、深度學習、無人駕駛、醫療和虛擬現實等。英特爾雖然也想出很多方式來維護自己在AI計算市場的地位,但是英偉達的技術創新已經形成了不可逾越的優勢。

三、基于實證案例的理論分析

破壞性創新理論的研究大部分集中于對在位企業的對策研究,但是對創新者的研究相對較少。Steven等人通過實證研究考察了在位企業和創新者在破壞性技術創新商業化過程中的不同角色,“相比于在位企業很少通過戰略性的方式去商業化破壞,創新者則首先會選擇破壞性技術,并采取市場推動和技術推動的商業化戰略”[6]。這在英偉達這個實證案例同樣適用,英偉達投入大量資源開發CUDA平臺——一種通用并行計算架構,這是一個短期看不到收益的項目,但是英偉達傾向于采取破壞性的技術,這既和英偉達在GPU不斷深入所看到的未來市場的視角有關,也和創新公司在邊緣化的市場競爭中尋求出路的決心有關。

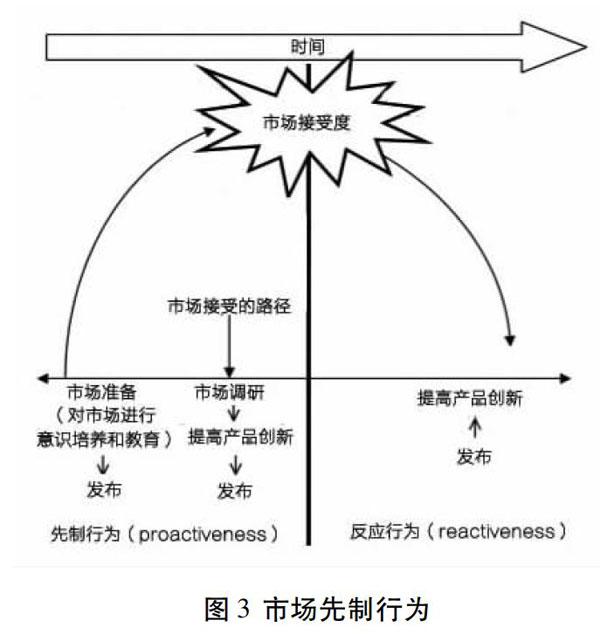

在英偉達的案例中,企業先制行為( Proac-tiveness)起到了非常關鍵的作用,這對互聯網行業創新具有很好的啟示作用。在AI芯片領域,技術不是孤立發展的,而是一個生態化的系統,需要與已經在使用舊技術的開發人員做出易用性的協調,需要硬件層面和軟件層面的協同發展。企業的先制行為是指在進入市場之前進行信息收集或者有意地去引導改變市場的行為,與之相對的是反應行為( reactiVeness),如圖3所示,它指的是相較于在進入市場前所作的一系列復雜的市場準備,反應行為更傾向于被動地對出現的問題做出相應行動。

Birgitta Sandberg通過實證案例也提出了這種先制行為在創新者進入市場前的重要性,“由于市場對創新的接受至關重要,企業需要正確定位創新產品的使用者,在破壞性創新產品投放市場之前需要培養使用創新產品的意識,對未來的使用者進行培訓。”[7]英偉達在對CUDA平臺開發進行市場調研過程時,通過和來自工業界的人士交流發現他們寧愿犧牲性能也不愿接受一門新的語言。因此為了能夠給相關編程人員提供很好的入門體驗,從而便于CUDA的推廣,CUDA采用了已經流行的C語言作為基礎,這樣編程人員就不需要去學習特定的顯示芯片的指令或是特殊的結構,即可編寫在GPU上運行的程序,這促進了最初市場上CUDA在程序員之間的流行。英偉達讓自己開發的所有消費級GPU和高端產品都支持CUDA,這意味著只要研究人員、學生有電腦,就能在學校實驗室和宿舍里開發軟件,英偉達還說服了許多大學開設課程,教學生用他們公司的最新編程技術。隨后程序員們逐漸把GPU應用于氣候建模、勘探石油和天然氣等很多領域,直到AI興起,GPU迅速地被應用到數據中心、深度學習等領域。GPU技術在市場上的成功和英偉達一系列的先制行為是分不開的,我們可以用這個觀點去審視芯片行業的另一個技術FP-GA,FPGA雖然在硬件上越來越強,但是軟件上的開發環境并沒有跟上,沒有像GPU技術那樣廣泛的市場先制行為,這導致FPGA仍舊在一個小眾市場上沒有起來。

四、從在位企業角度反思

英特爾的失利和它資源分配傾向于CPU的性能提升以及受歷史技術知識和積累的限制分不開,英特爾的芯片因為X86架構獲得巨大的成功,但是也被x86架構所拖滯。英特爾在1997年就對GPU進行了初步嘗試,正如克里斯藤森所描述的破壞性創新技術常常首先出現于在位企業,但英特爾并沒有把GPU作為自己的戰略發展方向。2010年為了保持優勢的英特爾重新推出了顯卡Larrah ee,雖然研發團隊、開發概念等都與英特爾集成式顯示核心完全不同,但研發進度不如預期、圖形性能不佳、功耗過高等因素最終失敗。英偉達的創始人黃仁勛評價Larrabee認為其性能在老舊的x86架構下無法有出色表現,也沒有在可編程和固定功能上作出合理平衡,過分強調可編程,而圖形處理任務過程當中并非全部都可以通過可編程來實現,即使有但性能也會很糟糕。由此可見,一個強大的技術核心反過來會限制新技術的發展。

英特爾雖然有很強的抵御風險意識,有證據表明英特爾公司高層把破壞性創新理論作為自己的策略指導理論之一,并且英特爾在管理上掌握了誘導策略(Induced)和自主策略(Autonomous)很好的平衡,但是仍然在AI領域失掉了領先地位,這意味著在AI時代,芯片技術公司面臨著更為復雜的技術發展的不確定性,例如人工智能市場的不確定和算法的不確定性都是影響公司的戰略判斷,這需要在位企業具備更加深入的市場能力和戰略眼光。

五、在位企業策略分析

對于在位企業應該如何應對破壞性創新的挑戰,以往的研究提出了很多觀點:1.進入新的細分市場;2.合作或者收購;3.可以打出懷舊等的感情牌;4.加強利用品牌和企業的威信度;5.推出性能混合產品,例如混合動力性汽車。對于英特爾來說可以采取的策略有進入新的細分市場和收購與兼并其他技術型公司。事實上英特爾也是沿著這兩條路徑在走,英特爾近日宣稱在2020年推出自己的獨立GPU技術,雖然沒有宣布具體的方向,但是可以預測英特爾的目標可能會是其他的細分市場。英特爾也采用了合作與收購的方式,例如和擁有GPU技術的另外一家公司ADM合作以及收購了FPGA公司Altera以及做ASIC的芯片公司,都是為了抵御這種破壞性創新已經帶來的和可能帶來的打擊。

六、總結

破壞性創新理論作為21世紀最受關注的商業創新理論仍然存在很多待完善的地方,例如通過更多實證案例去總結不同領域破壞性創新的特點;破壞性創新者應該如何更好地實現創新的路徑;在位公司的戰略對應對破壞性創新的影響等。總的來說破壞性創新理論對商業決策與企業的發展有重要的指引意義。

參考文獻:

[1]Joseph L Bower, Clayton M.Christensen.“Disrup-tive technologies: catching the wave.”[J].HarvardBusiness Review, 1995

[2] (美)克雷頓.克里斯藤森著.吳潛龍譯.創新者的窘境[M].南京:江蘇人民出版社,2001.

[3]Clayton M.Christensen.“What is disruptive innova-tion?”[J].Harvard Business Review ,2015.

[4] Clayton M.Christensen, Rory McDonald, ElizabethJ. Altman, and Jonathan Palmer“Disruptive Innova-tion: Intellectual Historv and Future Paths"[J].Harvard Business Review,2016.

[5] 孫琪貴,鄧欣,徐飛.破壞性創新的概念界定與模型構建[J].科技管理研究,2006(8).

[6]Steven.T.Walsh,“Differentiating Market StrategiesFor Disruptive Technologies”[J]. IEEE TransationsOn Engineering Management ,2002.

[7]Birgitta Sandberg,“Creating The Maket For Distrup-tive Innovation:Market Proactiveness At The LaunchStage"[J]. Journal Of Targeting Measurement AndAnalysis For Marketing,2002.