高校美術鑒賞教學方法探析

陳麗莉

(衡陽師范學院美術學院,湖南 衡陽 421002)

高校美術鑒賞課程是教育部限選課程,是高校實施藝術教育的重要渠道,是提升學生藝術涵養的重要方式。歐洲舉世聞名的藝術史學家阿諾德·豪澤爾曾經說過,“人可以生來就是藝術家,但要成為鑒賞家卻必須經過教育”[1]。美術鑒賞與一般意義上的欣賞不同,它是運用視覺感知、生活經驗和文化知識對美術作品進行感受、體驗、聯想、分析和判斷,進而獲得審美享受以及美術知識的過程[2]。因此,美術鑒賞課程要求學生在欣賞古今中外優秀美術作品的同時,學習其多樣化的藝術表現形態,了解各國不同的文化藝術和審美情趣,引導學生體會美術作品的內在含義,以達到提高學生審美品位、樹立正確審美觀、陶冶情操和創造力的教學目的,最終促進學生全面和諧地發展。

然而,高校通常將美術鑒賞課程開設為100至150人左右的大課,難以獲得良好的教學效果。在這種情況下,教師可根據具體教學內容靈活選擇合適多樣的教學方法,摒棄過去那種平鋪直敘“滿堂灌”的教學方法,充分調動學生主動求知的欲望,開拓學生的創新思維,以達到最好的教學效果。筆者在美術鑒賞教學過程中不斷嘗試,結合自身體會總結出以下教學方法。

1 先聲奪人,創設情境

當今時代,高校教學離不開多媒體,它對于高校美術鑒賞課程的教學至關重要。教師一改開門見山的教學方法,采用先聲奪人、創設情境的方法,利用多媒體將圖像、動畫、聲音、影像等元素融入到課堂中,帶動學生走進藝術家所處的年代,體驗其生活環境,進入藝術家的心靈,激發學生積極的審美心理效能,使整個課堂氣氛活躍生動,將傳統教學方法無法實現的教材的動態美、音樂美、意境美、藝術美表現得淋漓盡致[3]。

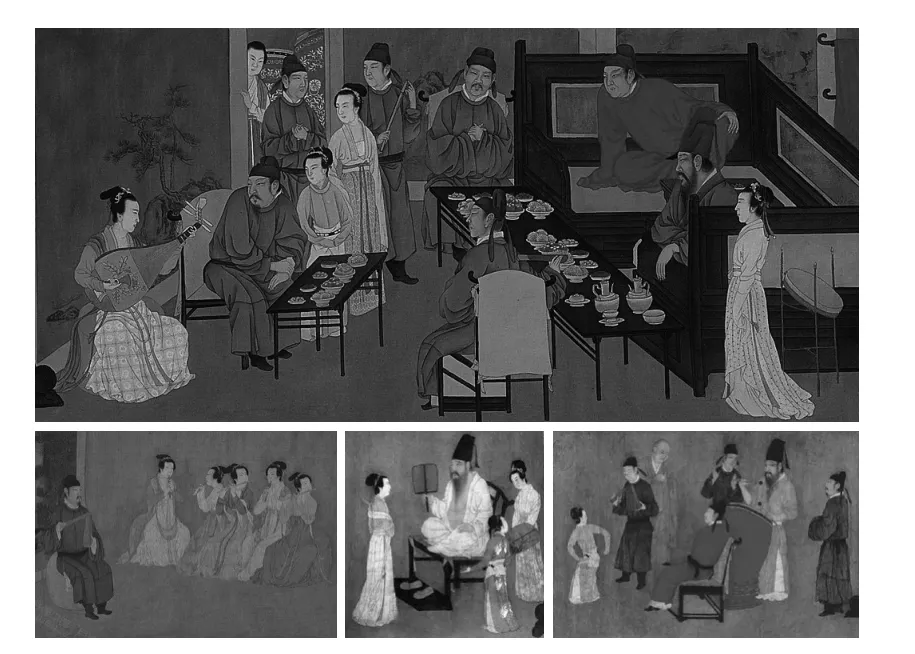

圖1 顧閎中《韓熙載夜宴圖》

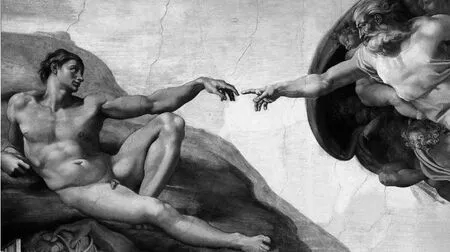

圖2 米開朗基羅《創世紀》局部《創造亞當》

德國赫赫有名的作家歌德說過,“鑒賞力不是靠觀賞中等作品而是要靠觀賞最好的作品才能培養成”[4]。教師在教學過程中,選擇藝術家具有代表性、色彩還原度高的作品,藝術性強、時間合適的視頻,必要的時候可課前剪輯,去蕪存精。例如,鑒賞中國古代繪畫《韓熙載夜宴圖》(見圖1),五代十國時期南唐畫家顧閎中的作品,畫面是由官員韓熙載家設夜宴載歌行樂整個過程組成,包括琵琶演奏、觀舞、宴間休息、清吹、歡送賓客5段場景。教師通過琵琶、笛簫合奏等古典音樂將5段式畫面進行分割和協調,引領學生在悠揚的音樂氛圍中感受夜宴載歌行樂的情景。同時,教師通過對作品創作背景、畫家社會背景的分析,展示作品5段不同場景的圖片,促使學生身臨其境自發地學習教學內容,強化學生對作品的進一步理解與認知。又如,鑒賞國外繪畫《創世紀》(見圖2),意大利文藝復興時期繪畫家、雕塑家、建筑師米開朗基羅在羅馬西斯廷教堂創作宗教題材的壁畫,繪畫題材都來源于《圣經》,講述的是有關開天辟地直到洪水方舟的故事。教師通過利用Adobe Premiere、Adobe After Effects等系列軟件精心剪輯數個相關視頻的方式,帶動學生走進米開朗基羅的生活,走進他的心靈深處,體驗他創作時客觀真實的場景和心境,真正感受到米開朗基羅對藝術的執著追求、為藝術獻出畢生心血的精神以及作品本身折射出來的強烈的人文主義精神,有效地提高了學生的藝術涵養和審美素質。

這種教學方法充分地利用了多媒體的優勢,恰如其分地將聲、形、圖結合,牽動著學生的求知欲望,將學生帶入作品的氛圍,極大地強化了教學的視聽效果,教師教學方法更為豐富,并積極地調動了學生的學習主觀能動性。

2 另辟蹊徑,比較討論

在美術鑒賞教學過程中,先展示藝術家的代表作品,把相關作品置于同一欣賞環境中,再進行比較討論。

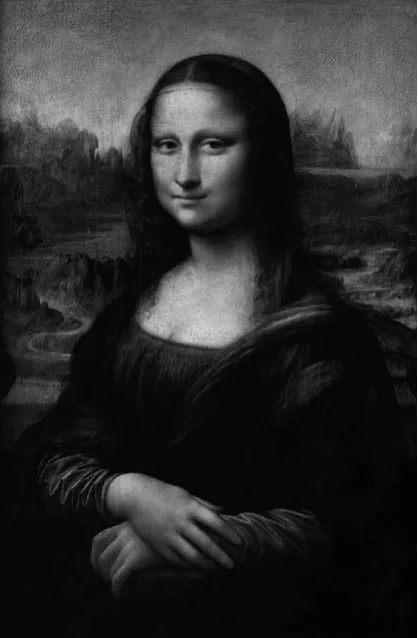

教師通過空間維度對不同國家不同區域的美術作品進行橫向比較,對其美術種類、美術流派、歷史文化背景、藝術家創作過程進行比較,促使學生理解美術作品在異質文化語境下的異同以及影響,了解民族文化的基本特征,升華學生的審美情感和共鳴,最終促成不同文化的傳承、借鑒和創新;也可通過時間維度的比較使不同歷史時期的美術發展變化進行縱向比較,總結出美術作品及現象的演變規律,最終引導學生進行分析、比較、討論、判斷。例如,鑒賞意大利天才畫家達·芬奇肖像畫《蒙娜麗莎》(見圖3)和法國畫家馬塞爾·杜尚作品《帶胡須的蒙娜麗莎》(見圖4)。教師將這兩幅作品展示在同一幅畫面中,《蒙娜麗莎》是一幅聞名遐邇的肖像畫著作,是達·芬奇最高藝術成就代表,在美術界被藝術家們稱之為“神秘的微笑”。而《帶胡須的蒙娜麗莎》的原名是L.H.O.O.Q,是杜尚在達·芬奇杰作《蒙娜麗莎》的彩色印刷品上,直接用鉛筆給畫面人物涂上山羊胡子,附以“L.H.O.O.Q”字樣,并借助挪用畫面元素使其作品與達·芬奇作品在圖像上保持著某種內在聯系,但在意義上卻產生割裂,稀奇古怪、荒誕不經,賦予作品另一種深層的蘊意。當學生看到這兩幅作品時,自發地比較討論這兩幅作品的不同之處以及兩位不同地域的畫家所處的不同時代背景和創作背景,最終促使學生對文藝復興、達達主義、超現實主義等相關知識的認識上升到另一個層次。又如,鑒賞達·芬奇和西班牙超現實主義繪畫大師達利的《最后的晚餐》(見圖5、6)。不同時期先后出現眾多畫家以《最后的晚餐》作為繪畫題材進行創作,但其內容涵意、風格面貌均大相徑庭。達·芬奇和達利在創作這幅作品時,其表現風格和思想內涵都各不相同,也正是這種差異性使他們的美術作品具備獨特的品質,是獨一無二的。學生面對這兩幅作品時,疑問隨之產生,兩幅作品的不同之處和相同之處、兩位畫家所處時代環境和創作初衷、動機等一系列問題引誘學生去解讀畫家們各自的社會文化背景、藝術發展狀況,最終比較討論得出結論。

圖3 達·芬奇《蒙娜麗莎》(左)

圖4 馬塞爾·杜尚《帶胡須的蒙娜麗莎》(右)

圖5 達·芬奇《最后的晚餐》

圖6 達利《最后的晚餐》

這種教學方法非常適合美術鑒賞課程的教學,不同畫家同一題材的作品、同一畫家不同時期的作品,或者是同一繪畫題材、不同處理樣式的作品放置同一欣賞環境中,通過古今中外、縱橫兩向的比較,加深學生對作品相關知識的理解和把握。

3 因勢利導,提出問題

美術鑒賞課程不僅是欣賞,更重要的是參與審美創造的過程。古人說“授人以魚不如授人以漁”[5],也就是說傳授知識給學生不如傳授學習知識的方法給學生,即要求教師改變過去傳統的“填鴨式”教學方式,采用拋磚引玉提問式教學去調動學生思考的積極性,引導學生發散性地思考問題。

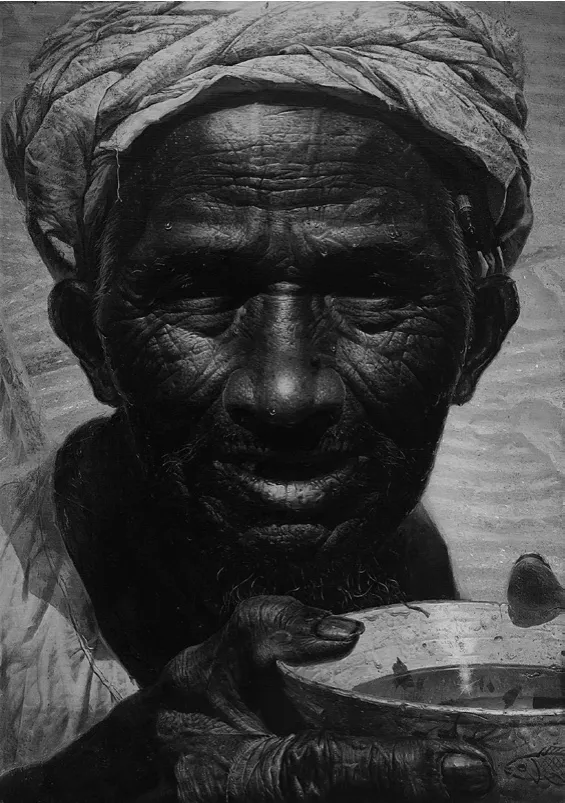

一千個讀者心中就有一千個哈姆雷特,不同學生因各自不同的文化背景、人生閱歷以及生活區域等因素,對同一幅美術作品的感知、理解和體驗往往會千差萬別[6]。因此,在課堂教學的接受過程中,教師需要注意因勢利導,事先設計好課程的“勢”,提出問題。例如,鑒賞羅中立曾經震驚中國畫壇的油畫《父親》(見圖7)。畫面中凸顯著一位樸實憨厚的、幾乎是現實真實翻版的農民形象,不同的學生對其會有不同的看法,大部分學生會認為畫面中的父親形象并不美麗,甚至是丑陋的,但是來自農村的學生對于這種形象是震撼心靈深處的,布滿像溝壑的臉、如車轍似的皺紋、干裂焦灼的嘴唇等形象深刻揭示了中國農民終年耕作土地的偉大精神。與此同時,教師可以事先向學生提出問題:你認為他美嗎?或是不美?如果美,哪里美?如果不美,又是哪里不美?除了人物形象之外,該幅作品哪里最美等一系列問題,調動學生暢所欲言,激發學習的興趣,營造活潑的課堂氣氛。又如,鑒賞法國米勒繪畫杰作《拾穗者》(見圖8)。畫面中心是3個謙卑躬下身子拾麥穗的農婦,并以忙碌的人群和高高堆起的麥垛作為背景。教師可以事先巧妙設計提問:看到這幅作品的第一感受是什么?畫面中貧窮的婦女們揀拾剩余麥穗說明了什么?折射出什么樣的社會背景?只有帶動學生自主去思考問題,真正參與到鑒賞活動當中去,才能提高學生的鑒賞能力,激活學生的創新思維,提高教學效率,最終取得良好的教學效果。這種教學方法,相比教師描述講解更為生動,最關鍵的是學生在這個過程中的思考。

圖7 羅中立《父親》

圖8 米勒《拾穗者》

4 結語

當然,“教學有法但無定法”[7],以上3種教學方法并不是固定不變的教學模式,也遠不止這3種教學方法,但需要注意的是無論選擇哪種教學方法,美術鑒賞課程的目標是培養學生的藝術創新能力,提高學生的審美能力,促使學生積極參與到教學活動中來,激起學生對美術作品的興趣,使其在鑒賞過程中充分發揮想像,培養學生對美的追求以及感受體驗創造美的樂趣。同時,教師在授課過程中要善于鼓勵和引導學生從不同角度審視作品,發表不同意見,挖掘探索美術作品所蘊含的深層意義,帶領學生進入畫家的心靈世界,領略畫家的思維。

[1] 錢初熹.美術鑒賞及其教學[M].北京:人民美術出版社,2007.

[2] 閻飛.影響高中美術鑒賞教學的因素與對策研究[D].揚州大學,2011,5(456):489-492.

[3] 付剛,段宇輝.談VR在高校《美術鑒賞》教學中的應用[J].湖南包裝,2017,32(3):135-138.

[4] 王曉丹.高校美術鑒賞公選課存在的問題及對策[J].齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版),2011(5):162-164.

[5] 歐陽秋子.高校公共美術鑒賞課程教學改革[J].藝海,2011(6):133-134.

[6] 楊一波.論美術鑒賞教學中的情感因素[J].文教資料,2011(13):102-103.

[7] 韓瑩瑩.高校美術鑒賞公選課教學方法的嘗試與探析[J].美術教育研究,2010(6):50-51.