高職教育實施供應鏈管理的模式探究

(佛山職業技術學院,廣東 佛山 528137)

1 緒論

美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院彼得·卡普利(Peter Cappelli)教授在2008年首次提出供應鏈管理模式可以應用于人力資源管理,他指出人才管理在一個充滿了不確定性的年代,從供應鏈的角度建立一個基于企業需求的人才管理模型,可以讓雇員、能力、職位迅速匹配,采用Just-In-Time的生產方式可以使企業高效運轉,反之則會浪費成本[1]。國內的馬永紅等首次提出了高等教育供應鏈觀點,把高等教育的人才培養過程看作是“供應→采購→制造→銷售→客戶接受”5個基本節點組成的供應鏈,對應著“有高等教育需求的群體→高校的招生、選拔生源→高校對學生的知識與技能培訓→就業→接受高校畢業生的群體”,還指出了高等教育作為社會準公共產品,高等教育的供應鏈具有目標與需求的多樣動態性、目標的前瞻性、生產過程的不可逆性和目標的可延續性四大特點[2]。

高等職業教育作為區域特征明顯的技能人才培養教育,與本地的產業結構調整和企業人才需求具有很強的協同互動性,因此為了打造好職業教育這個“名優土特產”,從區域和企業的需求出發做好人才規劃,有必要從供應鏈管理的角度分析高職教育中的人才供應鏈構建模式。

2 高職教育實施供應鏈管理的現實意義

基于供應鏈管理理論的思想來構建高職教育供應鏈,通過建立廣泛動態的合作伙伴關系,構成一個信息高度集成和資源共享的高職教育資源的供需鏈結構,可以優化共享教育教學資源,及時調整人才培養方向,前瞻性地培養技能人才。高職教育實施供應鏈管理的現實意義有如下幾個方面。

2.1 促使高職院校的人才培養及時匹配產業結構調整

將供應鏈管理的協同整合思想引入高職教育,可以提高作為供應鏈鏈條中核心成員之一的高職院校主動開拓生存與發展空間的自覺性,按照供應鏈管理的特點來建立快速反應、結果導向的人才管理模式,對適應產業結構調整對技能人才的需求有重要的指導意義。

2.2 有利于技能人才培養的系統化

在高職教育中實施供應鏈管理,可以改進高職院校與上下游單位之間的供需關系,降低人才供應中的牛鞭效應。動態的反饋企業對技能人才的需求,為高職院校發揮本地資源優勢、實施一體化教學改革提供新的思路,促進高職院校的技能人才培養模式的改革,更有效地指導技能人才的職業生涯規劃,為技能人才的選拔培養晉升提供借鑒。最終實現學校技能人才培養與市場需求的無縫對接,達到供應鏈條上多方共贏的局面。

2.3 有利于傳承工匠精神和創新創業文化

大量的工匠“藏富民間”,通過高職教育供應鏈的構建,可以更好的盤活這些精神財富,把職業精神更好地融入貫穿到職業教育中去,更好地傳承工匠精神和創新創業文化,有利于構建具有地方工匠特色的高職特色教育。

3 高職教育實施供應鏈管理的模式探究

3.1 影響高職教育供應鏈管理的因素分析

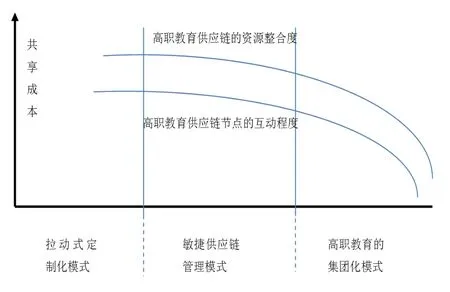

從目前技能人才的供應方和需求方來看,一方面是傳統行業對工匠的渴求,新興行業對技能人才的供不應求,另一方面是社會對職業院校培養的技能型人才態度的偏見,使得技能人才的供需不平衡狀態也尤為明顯。高職教育供應鏈中各節點主要有生源來源方(中職和高中)、高職院校(主要節點)、用人單位、中介機構等幾部分構成,他們可以看作是高職教育供應鏈上的各個節點,影響高職教育實施供應鏈管理的因素主要是高職教育供應鏈上各節點的共享成本、互動程度和資源整合度,這些共同影響了高職教育供應鏈上的教育資源整合能力,因此主要從如下幾個方面進行分析,如圖1所示。

圖1 高職教育供應鏈管a理的影響因素分析

(1)高職教育供應鏈各節點資源共享的成本。首先應對高職教育實施供應鏈管理時鏈條上各節點共享的成本進行分析。資源共享成本影響到供應鏈上各節點的互動程度,互動效果決定人才供應鏈中的資源整合度,最終影響高職教育供應鏈的整體整合能力效率的高低。高職教育供應鏈中各節點的主要利益訴求不同,從供應鏈中獲取的收益或承擔的風險各有不同。對于高職教育供應鏈中的各節點來說,共同的成本分析是技能人才的數量預測是否準確、技能人才的質量是否達到客戶滿意,只有滿足這樣的條件才能降低高職教育供應鏈的合作成本,提高高職教育供應鏈的績效,從而實現帕累托最優。

(2)高職教育供應鏈中各節點的互動機制。隨著中高職銜接、五年一貫制人才培養模式的推廣開展,技能人才的選拔培養通道逐漸打開,高職教育供應鏈上的各節點都開始積極互動主動開拓合作空間。影響高職教育供應鏈上各節點互動的因素是動態變化的,但其互動的本質并不僅僅限于合作的數量上,還在于他們的類型,即其節點間的協作模式。高職教育供應鏈上結點間互動的強弱關系與技能人才培養模式存在一定的耦合性,結點之間互動少,則具有低成本和低信息冗余度兩個特征,有利于異質性信息的傳遞,便于開展動態短期的技能培訓;節點之間互動多則產生的信任程度比較高,有利于復雜知識的傳遞,更有利于對技能人才開展系統培訓模式,這樣既有利于顯性知識的教授轉移,又有利于像工匠精神這類隱性知識的擴散。

(3)高職教育供應鏈上各節點的資源整合度。高職教育供應鏈上各節點X的對等性高,即Xi/∑X的比重越大,意味著結點的相似性強,他們提供相同或者類似的生產和服務,并且多以橫向聯系為主,競爭行為更為激烈,知識和技能的擴散比較緩慢,結點間相互學習的機會相對較少,因此資源整合度差,供應鏈效應發揮也比較緩慢;反之,對等性低意味著結點間的聯系縱向聯系居多,結點間有異質性的特征,互補性較好,能形成廣泛的分工協作,有助于結點間知識分工、技能分享。高職教育供應鏈管理要實現教育鏈條上的資源協調管理、資源整合、效率優化的目標,就要不斷整合資源,通過優化教學流程、實習實訓工作、科研業務流程等實現各節點的協調管理,發揮供應鏈上各節點的互補優勢使供應鏈的集成范圍進一步擴大,從各節點內部的業務流程重組上升到各節點之間的業務流程重組與協作,使得高等教育供應鏈不斷邁向戰略協同發展的高度[3]。

3.2 高職教育實施供應鏈管理的模式

高職教育供應鏈管理按照資源共享成本的高低和節點互動程度及資源整合的程度不同,大致可以劃為三種類型,拉動式的定制化供應鏈管理、敏捷供應鏈管理、職教集團式的供應鏈管理。拉動式定制化的供應鏈管理共享成本相對較高,是高職教育供應鏈管理探索階段最初采用的形式,而高職教育集團化模式是高職教育供應鏈管理的高級形式。如圖2所示。

圖2 高職教育供應鏈管理的影響因素分析

(1)拉動式的定制化供應鏈。拉動式的定制化供應鏈是發揮高等職業院校的人才培養的主體功能,職業院校站在為區域企業服務的角度實施定制人才供應的供應鏈管理模式。在這種供應鏈管理模式中,高職院校相比企業等供應鏈上其他節點發揮著更大的主動性,積極開拓合作企業為其實施定制化的人才供應。研究表明,產品性能的70%-80%是由設計階段決定的,而設計本身的成本僅為總成本的10%,因此高職院校協同企業等供應鏈上其他節點單位,從人才的招生選拔、制定人才培養方案的最初階段就做好長期的人才供應規劃,為企業將來的技能人才實施定制培養,是當前采用最多的一種技能人才供應鏈管理模式。但相對于技能人才的這種特殊的人才培養的供應鏈模式,如果其他節點單位的共享積極性不高,就會導致供應鏈管理的成本相對較高。

(2)技能人才的敏捷供應鏈管理。技能人才的敏捷供應鏈管理相比拉動式的定制化供應鏈,企業等其他用人單位在技能人才培養教育供應鏈上發揮著更積極的作用。該模式下高職教育供應鏈中各節點的互動較多,技能人才既能接受職業院校的理論教師指導,也能及時接受企業能工巧匠的指導培訓,這種供應鏈管理模式強調技能人才培養的模塊化、標準化。除了長期的人才供應之外,還可以提供短期動態無時差的人才補給,由于企業和其他節點單位的主動參與,高職教育供應鏈資源共享的成本相對更低,也可以更靈活地盤點技能人才的缺口。

(3)高職教育的集團化模式。高職教育的集團化模式充分考慮了整個高職教育供應鏈的協調性,供應鏈上的各節點能夠在教育培養理念、技術和知識水平等方面有一致性與包容性,各節點之間能形成戰略協作關系能夠保證教育資源供應鏈上實現資源最優配置,這種高職教育的供應鏈管理模式是共享成本最低、互動效果最好和資源整合度最為理想的管理模式,它可以提升供應鏈管理的整體效率,實現人才的動態規劃,滿足技能人才的長期供應,目前國內有少數區域采用這種高職教育集團化模式,處于探索階段的初期,效果還沒有充分顯現。

4 高職教育實施供應鏈管理的運行保障

“工業4.0”的發展驅動了“職業教育4.0”的發展,“職業教育4.0”發展的核心特征是數字化,具體表現在職業教育的學習內容、學習環境和學習方式逐漸也呈現出數字化[4]。因此在高職教育實施供應鏈管理的各個階段,都要體現信息技術和大數據對高等職業教育提出的新挑戰。

4.1 構建高職教育供應鏈管理的信息決策系統降低共享成本

以大數據和云計算技術為支撐,構建高職教育供應鏈管理的信息決策系統,暢通各種統計路徑,具體體現在供應鏈上各節點能及時共享人才的供需狀況,人才培養的環節中能共享教育教學資源,人才使用過程中能及時反饋人才培養質量。這樣可以提高技能人才需要預測的精度,縮短技能人才的培養時間,快速響應產業結構調整及市場對人才的需求。例如可以借鑒美國勞工部的O’NET系統,建立分區域的職業需求、分專業的職業教育供給之間的對接,在系統上適時更新不同區域的職業描述、職業工作要求、職業薪酬狀況、職業發展前景等數據,以指導職業教育機構招生和人才培養方案的制訂和修訂,同時為職業教育的學生提供職業生涯指導和就業介紹等服務工作[5]。使用大數據手段降低高職教育供應鏈的共享成本,采用供應鏈管理的信息決策系統可以使高職教育供應鏈管理模式由技能人才的敏捷供應不斷邁向戰略協同發展的職教集團模式。

4.2 聯合供應鏈上各節點依據生源和需求實施差異化技能培養

依據職業教育需求的大數據庫,結合企業的具體需求,可以實施需求差異化的技能培養,學校教師和企業指導教師共同設計開發學生的理論教學內容和實操訓練環節,有針對性地進行技能培養。除了利用企業的真實的工作場所之外,還可以開發虛擬現實、增強現實、混合現實的教學,如利用新技術改進現有的教材,以現有教材和企業的具體工作場景,增加有針對性地虛擬現實和增強現實技術。例如,現在已有部分教材供應商在教材中增加了手機VR技術;部分公司如寶馬公司技術工人也在培訓中使用增強現實類眼鏡,帶上即可指導使用者對車輛進行拆裝和維護。在學校采用這種符合95后用戶體驗需求的互動式教學,既整合了供應鏈終點用戶的教育資源,又能充分調動學生主體的學習積極性。此外,高職院校間的聯盟教學,既調動了教育供應鏈節點的互動程度,也促進高職教育鏈條上顯性知識的分享,充分利了高校的教育資源,不同院校的培養模式也更有利于學生的全面發展,提高學生的創新能力和綜合素質[6]。

4.3 完善高職教育供應鏈管理的智慧教學系統

在高等職業教育供應鏈管理方面應該積極構建大數據背景下的“智慧職教”,包括智慧教育、智慧學習、智慧科研、智慧評價、智慧管理等內容。學生、教師、科研人員、企業、中介機構都是職業教育供應鏈上教育資源的貢獻者與使用者,學校科研機構重視教育資源的理論建設,企業等完善理論資源在實操中的升級運用。采用智慧職教的信息決策系統可以降低高職教育供應鏈資源共享的成本,可以使整個供應鏈上的教育教學培訓等資源更好整合,秉承最終客戶滿意的宗旨和以學生為中心的教學方式,各單位通過多元取向激發學習動機,學校、企業、中介機構隨時隨地讓學生接觸學習入口,提供豐富的學習資源以及技術支持與服務教學,突破傳統教學過程中教室和課堂的限制,促進整條高職教育供應鏈上的知識進行智慧溢出,提升教學水平、智慧學習水平和智慧管理功能,從而提升高職教育供應鏈管理的管理效率[7]。

4.4 發揮政府在技能人才培養供應鏈中的引導作用

應對“中國制造2025”背景下對高技能人才的需求,政府應站在頂層設計的角度發揮高等職業教育的供應鏈的引領構建作用,積極推進技能高考,打通技能人才培養的通道,鼓勵高職院校的產學研合作,支持中介機構信息共享。發達地區的高職院校可以從職教集團或者跨境供應鏈的角度進行積極探索。例如,中國高鐵技術和城市軌道交通的發展對智能制造的人才需求數量巨大,“一帶一路”的實施使得國際市場也增加了對技能人才的需求,因此,發達城市的部分職業院校應該積極實施走出去戰略,實施技能人才的跨境供應鏈培養。

[1]PeterCappelli.ASupply Chain Approach to Workforce Planning[J].Organizational Dynamics,2008,38(1):8-15.

[2]馬永紅,劉戀,鄭曉齊.高等教育供應鏈形態的特殊性初探[J].清華大學教育研究,2004,(3):93-96.

[3]溫建平,張國鋒.高等教育供應鏈重構研究[J].教育發展研究,2015,(21):64-69.

[4]趙文平.德國”職業教育4.0”的數字化發展形態分析[J].中國職業技術教育,2017,(6):61-65.

[5]孫鈺林.大數據在職業教育中的應用[J].中國高教研究,2017,(4):107-110.

[6]陳江,查良松,陳建芳.理論模型與績效措施:高職教育供應鏈的理性審視[J].教育與職業,2015,(1):8-11.

[7]胡伏湘.基于大數據的智慧職教—內涵、平臺設計與應用[J].中國職業技術教育,2017,(3):85-91.