“新聞是什么”

——人工智能時代的新聞模式演變與新聞學教育之思

徐 來, 黃 煜

迄今為止,對于“新聞是什么”的本體性問題,學界未曾停止過爭鳴。在不同的理論分析框架下,“新聞”或從文學向度出發被建構為一種寫作文體(Mattew Arnold,1887①;轉引自陳沛芹,2008);或從政治向度著眼被視為“喉舌”的產物;或從傳播學角度考量成為一種傳播范式(H?yer, 2005, p.10; 董天策,2007);或在社會新聞學視角下成為一種產業類別(Schudson, 2003, pp.1-3);或被概念化為一種職業意識形態(Zelizer, 2005; 迪耶茲,2009)……卻始終缺乏一種動態的研究視角,去把握其不同時代背景下新聞內涵與外延的消解、重構與延伸。

事實上,在新聞權力劃分疆域已基本確立的20世紀后半葉,新聞依然在不斷發展的技術浪潮下遭遇沖擊,即便是國內新聞界一般認同的,“新聞是新近發生的事實的報道”(陸定一,1943)這樣最具概括性的概念界定,關乎“新近”“事實”“報道”的含義也隨時代的變化不斷出現新的釋意。尤其在當下,互聯網及人工智能技術將人類社會推向一個更為廣泛、高度滲透的,同時又是分化、局域性的、線上線下全方位的全新媒體環境(黃煜,2016;轉引自東方緒,2016)。這種世界性的變革,不僅對新聞的內容生產、傳播渠道、分發方式及用戶體驗產生顛覆性影響,也向我們的新聞教育提出空前的挑戰。我們當前正處于怎樣的歷史坐標?人工智能技術會給新聞業帶來怎樣的影響?傳統新聞的經典釋意在當下時代巨變中是否面臨“合法性危機”?新聞從業者應當如何應對蓬勃而至的人工智能現象?當一個又一個疑問隨著智能化浪潮撲面而來時,眾說紛紜中似乎難以給出一個確定而公認的答案。然而,縱觀歷史發展的邏輯我們會發現,新聞媒介發展的“歷史的節點”往往有其內在推動的邏輯主線——技術與人類的共生共長。根據這樣的邏輯主線,結合當下新聞業面臨的巨變,抽絲剝繭地探討“新聞是什么”的問題,或許能夠更好地引出當今新聞教育界應對人工智能洶涌之勢的良方。

一、 媒介的演化: 從“媒介即延伸”“媒介即連接”到“媒介即算法”

一部人類的新聞傳播史,即是媒介技術的發展史。技術的發展作為推動傳播形態變化的主要動力之一,影響著整個社會結構的深刻變革和“我們理解與思考的習慣”(McLuhan,1964, p.18)。不僅如此,作為馬克思主義勞動價值論中“人類的手創造出來的”“物化的知識力量”,技術幫助人類不斷沖破時空的束縛,在媒介營造的信息世界中得以延伸、連接與發展。

(一) “互聯網的上半場”:技術發展與人類的“延伸”與“連接”

從工業化時代到“互聯網時代的上半場”(信息化時代),技術與人類發展的關系是技術推動人類不斷向前的真實寫照:從1453年古登堡在萊茵河畔發明的金屬活字印刷引發首場人類通信技術革命,全球首份報紙、1609年的《通告報》呱呱墜地起,報紙與雜志開啟了延伸人視覺能力的若干個世代,人類也因此擁有“不出家門知天下事”的“千里眼”;20世紀初無線電波技術的出現,催生1919年英國無線廣播電臺成立,新聞插上無線電波的翅膀跨越崇山峻嶺陷入了“一戰”“二戰”的紛飛戰火,人的聽覺能力得以延伸,成為媒介科技造福下的“順風耳”;1923年圖像信號遠距離傳輸的試驗成功,到1936年已有逾16萬觀眾通過電視觀看德國柏林奧運會的比賽實況,電視在整個20世紀后半葉“飛入尋常百姓家”,人類的視覺、聽覺和觸覺能力進一步得到延伸。

如果說整個工業化時代媒介的發展不斷印證著麥克盧漢關于“媒介是人的延伸”論斷的話,20世紀90年代網絡社會的崛起則憑著互聯網技術海量的信息存儲能力、高度互動的跨時空傳播能力,在延伸的基礎上施展“連接”的功能。互聯網技術作用于人類社會的方式就是“連接一切”(喻國明、馬慧,2016),將全球范圍內基于相同知識結構、身份認同與網絡歸屬感的網絡用戶以超越時空界限的方式進行最為廣泛的連接,構建出我們當下所處的“地球村”。換言之,自互聯網技術出現以來,“歷史上首度將人類溝通的書寫、口語和視聽模態整合到一個系統里。經過人腦兩端,也就是機械和社會脈絡之間的嶄新互動,人類心靈的不同向度重新連接”(卡斯特,2001, p.406)。當個體與個體、個體與信息結緣于互聯網空間,通過互聯網、Twitter、Facebook、微博、微信、移動新聞客戶端等不斷實現“瞬連”與“續連”時,信息化時代下的新聞產業也由此得以顛覆性重構與涅槃性重生。

回溯歷史,報紙、廣播、電視、互聯網科技……從工業化時代到信息化時代的每一次新聞媒介技術革新,作為“技術革命與信息革命的結合”(Rifkin, 2008, p.2),都意味著人類主體性力量的進一步解放與延伸,技術的發展通過以物化勞動替代人力勞動的迭代式發展形勢,“不斷摧毀著現存制度”(麥克切斯尼, 2009, p.12),建構出一個以技術發展為依托、以人自身價值為原點的螺旋式上升的社會發展模型。與法蘭克福學派認為媒介技術的發展不過是用來獲取權力、使人最終淪入“工具性理性”的觀點不同,以麥克盧漢為核心的西方媒介環境學派顯然選擇擁抱技術,其中的代表人物、“新新媒介”(New New Media)概念的提出者保羅·萊文森(萊文森, 2011, pp.33-36)提出,媒介的演化與人的力量是共生關系,人在技術演化過程中具有決定媒介使用、傳播與發展的重要主觀能動性;人類傳播史上任何一種后繼媒介都會補救前一種媒介功能的不足;技術作為“人的延伸”,發展的最終走向必將越來越貼近“人”的自身。

到20世紀末,技術的發展顯然呈現出不斷加速的迅猛之姿。當包括新聞業在內的諸多行業依然沉浮于信息化技術浪潮中找尋出路時,以深度神經網絡為基礎,結合云計算、大數據及移動互聯網技術的人工智能浪潮已經崛起。人與技術的合作與博弈以猝不及防的姿態轉換到“互聯網下半場”——人工智能化時代,反觀我們當下所在的媒介環境,技術是否仍舊承載著人類發展的“延伸”與“連接”功能?人類是否依然抓住了媒介發展的那根弦,承載起主要的擔當?“新聞”在經歷了媒介技術“延伸”與“連接”的發展后,在“下半場”將遭遇怎樣的挑戰?顯然我們正探尋著新的答案。

(二) 人工智能時代的新聞業:“媒介即算法”

正如麥克盧漢所言,“在任何情況中,10%的事件引起了90%的事件,我們忽略了那個10%,卻被那90%震驚”一樣,關乎數據處理的技術問題并未獲得學界足夠的重視,人工智能技術與大數據在新聞業的迅速推廣卻開啟了數據驅動新聞(Data-driven Journalism, DDJ)的全新時代。

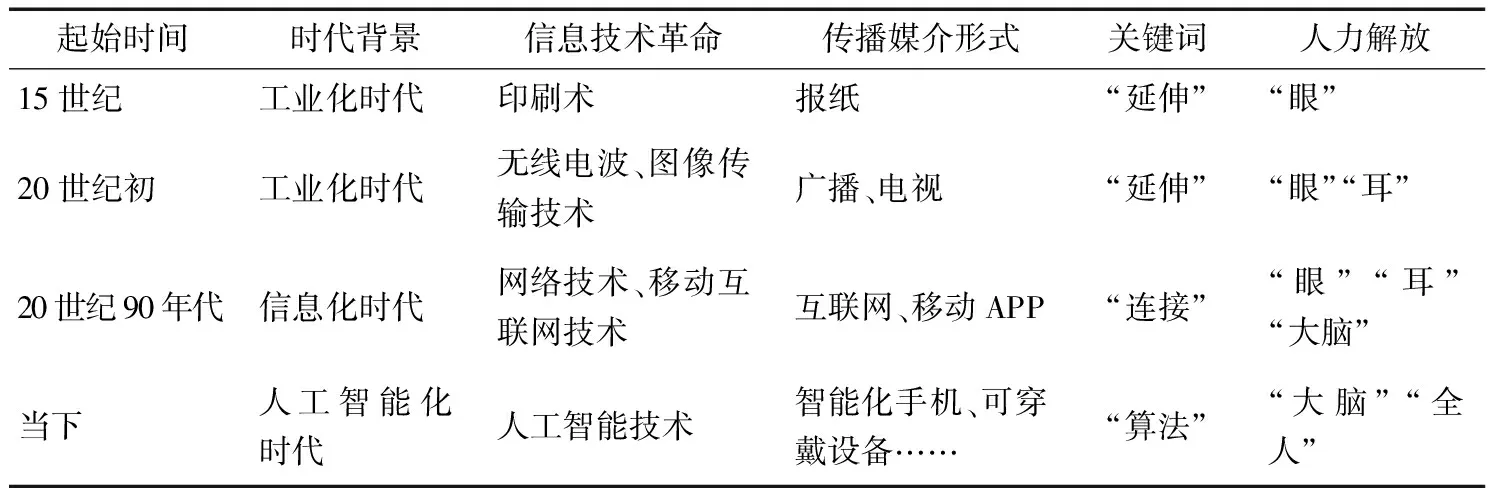

所謂人工智能(Artificial Intelligence, AI)的理念,早在1956年的達特茅斯(Dartmouth)學會上便已提出,簡單來說,即是以人類的智慧研究、開發、創造出堪與人類大腦相平行的“機器腦”。這種“類人”化的智能技術,嚴格意義上屬于計算機科學的一個分支,即在計算機算法基礎上,進行大數據(Big Data)的收集、分類、清洗、評估、提取、分析處理與輸出,不斷完成“自我升級”,既應驗著保羅·萊文森“技術越來越貼近‘人’自身”的預言,也揭示了未來社會發展的各種可能。對于新聞業而言,基于計算機輔助報道 (Computer-assisted Reporting, CAR)形式、“使用和通過算法來尋找和講述故事”(Diakopoulos, 2015)的新聞報道模式——數據新聞(Data Journalism)、計算新聞(Computational Journalism)、機器人新聞(Robot Reporting或Automated Journalism)、開源新聞學(Open-source Journalism)、算法新聞學(Algorithmic Journalism)、自動化報道(Automated Journalism)等應運而生,其核心均建立在以技術工具為導向的算法思維(Computing Thinking)(Diakopoulos, 2015)之上。正因為“算法”思維的本質是抽象和自動化,運用計算機科學的基礎概念去求解問題、設計系統和理解人類的行為,所以如表1所示,將“算法”作為人類社會技術發展的下一個主戰場去推動整個社會的發展,無疑代表著整個人類社會發展重心的轉向,技術將首次從物理空間對人體的延伸、邁向最終以取代人類大腦為方向的目標發展。這一媒介技術的時代性飛躍,也給新聞業帶來全新的挑戰。

表1 不同時代的媒介技術革命與“人力”解放

二、 新聞業的“量化轉型”——人工智能的技術挑戰

大數據與人工智能的興起,作為“新聞革新的基礎”(Powers, 2012),帶給新聞業最顯著的變化,即目前國際上各大新聞媒體正經歷著一場“量化轉型”(“A Quantitative Turn” of Journalism)(Petre, 2013)。

首先,是各大新聞媒體業進擊大數據新聞領域、成立數據新聞部。2009年3月,英國《衛報》(TheGuardian)成立全球首家數據新聞部;2012年12月,美國《紐約時報》(TheNewYorkTimes)推出集文字、音頻、視頻、動漫、數字化模型(DEM),并于2014年春推出主打數據新聞的“The Upshot”欄目;同年英國廣播公司(BBC)設立“新聞實驗室”(News Lab),并于2016年實現Open Media的數據采編系統測試并投入實踐;其后英國《金融時報》(FinancialTimes)中文網開辟數據新聞專欄、中國財經新聞網成立數據可視化實驗室;《華盛頓郵報》嘗試使用“機器人記者”報道2016年里約夏季奧運會等實例,充分說明“量化轉型”現已成為新聞業發展的大勢所趨。

其次,是基于算法的圖像數據新聞正進入日常新聞報道領域。2017年2月,一項根據加拿大2012—2015年在三大國際數據新聞專業競賽中進入決賽或獲獎數據新聞作品的內容分析顯示,以數據可視化(Information Visualization)為基礎的交互性設計將成為新聞報道中重要的內容呈現手段②,傳統記者與程序員、數據分析員、設計人員的跨學科合作亦將成為新聞報道團隊的組合趨勢。在這樣的報道趨勢下,極具視覺沖擊力和互動效果的交互地圖(Dynamic map)與信息圖示(Infograph)迅速發展,如2013年哥倫比亞新聞學院Jonathan Soma根據美國人口學數據制作出全美各州單身人士分布圖,使讀者可以通過調整右上方的年齡分布區域,檢視單身人士各州的數量變化情況③;又如以數據圖形來進行信息表達與傳遞,充分利用數據分析下直觀、有趣、超語言、大信息量的圖形優勢,使受眾更為高效準確獲取所需信息,香港《南華早報》對香港財政預算的報道④、財經新聞網數據可視化實驗室2016年中國樓市的報道⑤,便是這樣生動的實例。

最后,“機器人寫稿” (Robot Reporting或Automated Journalism)開始在各大新聞媒體網站上加速布局。寫稿機器人的優勢在于對信息處理的超強能力。通過對大量數據資料的快速收集、加工與整理,再按照文字模板編制而成的新聞稿,目前已廣泛見于財經資訊及體育新聞上。例如,在2016年里約奧運會期間,《今日頭條》研發的機器人通過實時撰寫新聞稿,以和電視直播幾乎同步的速度發布報道,16天內共生產450多篇內容細致的體育新聞稿;2017年8月8日,九寨溝突發地震,中國地震臺網機器人記者僅用25秒完成從稿件撰寫到分發的新聞報道全流程,使讀者第一時間對震區情況一目了然。與傳統記者相比,機器人寫稿的優勢還在于可以根據網絡點擊的數據活躍度,瞬間篩選出下一個熱點信息進行新聞合成與推送。

因此,如果說從工業化時代到信息化時代,新聞形態的變化經歷了數量的“由少到多”、不斷疊加的融合過程的話,人工智能技術的來臨和新聞業的量化轉型顯然正在,或即將產生更為顛覆性的變化。試問,當算法實現逐步優化,人工智能通過用戶瀏覽行為數據、輔之以“人機對話”、資訊類別組團及標簽化處理形式便能準確將個性化、聚類化、標簽化的新聞信息投送給不同的新聞受眾群體時,大量的傳統新聞機構還有存在的必要嗎?事實上,基于這種個性化新聞定制的“世界上第一家沒有記者的新聞媒體”即美國移動新聞服務運營商News Republic已然產生,并與全球超過1650家新聞機構建立了合作關系;試想在不久的未來,我們收看新聞的方式很可能會是,無論何時何地,只要我們揮動手臂便可控制視頻空間上的新聞滾動條;當我們凝視某條新聞,它的信息會呈現得更為詳細與具體;隨著凝視時間的不斷延長,該新聞還會出現更多的相關鏈接與說明;或者當我們憑借一部融合新聞、辦公、娛樂、安防等各種媒介功能于一體的智能化手機就能“遍行天下”,并且這種“萬物皆媒”的理念已經通過谷歌眼鏡與無屏智能手機初試鶯啼時,傳統媒介平臺找尋自身智能化思維“變頻”的落腳點又將在哪里?試問,當“寫稿機器人”成功落地福布斯網站、美聯社、彭博社、《洛杉磯時報》《今日頭條》等各大媒體,人工智能是否有可能在未來的階段實現從弱人工智能(Top-down AI)到強人工智能(Bottom-up AI)的升級?屆時人類記者的優勢在哪里?是通過人體與非有機計算機設備結合形成新一代的“半機械人”(Cyborg)⑥以順應人工智能時代的發展潮流,還是不斷探索并最終把持機器人永遠無法模仿的、人類“獨有”的靈性領域?人工智能、大數據、虛擬現實……這些目前看似水到渠成的技術,幾年前似乎離整個新聞業還很遙遠,目前卻正在媒介領域里快速地推進。在技術飛躍的節點,一切現存的模式會因人工智能技術的到來最終煙消云散還是繼續保留?答案并非固定,但對現象的把握和真相的追求會一直持續下去,包括對智能時代新聞理念及價值的追尋。

三、 “新聞”的“破”與“立”——人工智能技術下的新聞理念之沖擊

就理論層面而言,新聞具有的根本屬性即信息屬性。因此,新聞的發展首先與信息技術的革新聯系在一起。所謂“媒介即信息”(McLuhan, 1964),在技術創新主導下,新聞活動也會因為每一種新的媒介技術而產生新的表現形式與特性;其次新聞亦具有社會性,是圍繞著一個社會文化價值觀所建立起來的政治—文化實踐,因此社會的變遷也會引起人們對新聞期待、新聞消費與新聞想象的差異。所以,即便是“新聞是新近發生的事實的報道”這樣學界公認的概念,也在社會發展與技術變革下產生了認知上的“破”與“立”。

(一) 對新聞時效性的沖擊與“慢新聞”理念

毋庸置疑,時效性是新聞報道的生命線,是新聞存活及構成新聞價值的重要條件(劉海貴,2011),但媒介技術一日千里的發展使人們的時間觀念產生根本性的變革,工業化時代對于“新近”的標準顯然與人工智能時代的標準不盡相同。換言之,媒介載體技術的不同,很大程度上注定了新聞傳播時效的差異,從一則新聞的制作到發布需要的時間段來看,往往是智能化媒體、網絡、手機最強,電視、廣播次之,最后是報紙。而“機器人寫稿”的出現,則使得人類記者在新聞報道“時效性”上更是望塵莫及。2015年5月,美國國家公共電臺(National Public Radio,NPR)駐白宮資深記者、前任商業記者Scott Horsley與美聯社機器人編輯Wordsmith進行了一場寫稿比賽,就同一家餐飲公司Denny’s新鮮出爐的財務報告進行短訊報道。結果Wordsmith僅用2分鐘就完成整篇報道,而Scott Horsley則用了7分鐘——哪怕在文章質量上略勝一籌,與人工智能強大的信息收集、整理能力與快速套用新聞模板的寫稿速度相比,人類記者在新聞報道的“時效性”上注定輸給了人工智能。

然而,另外許多專業新聞人士卻不看好這種一味追趕新聞時效性的新聞消費“當下主義”(Presentism)⑦。美國《時代》周刊創辦人Henry Luce在20世紀中期便把新聞產品分為“快新聞”與“慢新聞”兩種,認為“快新聞”是用最快速度對某時某地的某事做簡略報道;“慢新聞”則是用較長時間去深入調查一條新聞事件的來龍去脈、前因后果。如果說“快新聞”是純粹的message的話,“慢新聞”則注入了記者的主觀性闡釋,是“有思想的新聞”。在媒體技術不斷發展、機器人寫稿一秒傳千里的“快時代”的當下,“慢新聞”的理念已經得到一些專業媒體的推崇。例如,英國廣播公司(BBC)新聞編輯部主任Jamie Angus率先提出“我們并不想單純為了追求速度而氣喘吁吁地往前趕,而是想要精心打造一套成熟的編輯理念。我們需要慢節奏,需要更深入的新聞”的“慢新聞”(Slow News)計劃一樣,利用機器人輔助報道的技術協助為新聞生產提供更加深度、全面的背景材料,以更為人性化的分析、思考視角來深入理解與報道復雜的故事,或將成為當下“新聞”概念的分野與“人機協作”下媒體記者轉型的方向,換言之,“快”是屬于技術的時間,搶時效的新聞讓智能機器人去做;“慢”節奏是屬于人的時間,“慢新聞”留給人類記者來做,以推出更具思想深度與人文厚度的新聞產品與以“短平快”見長的機器人新聞稿并存。這種人工智能時代對新聞生產“慢”下來的理念,或將迎來一個“慢”新聞時代的來臨。

(二) 對新聞“客觀性”的沖擊與“后真相”時代的來臨

盡管新聞報道的“客觀性”命題始終充滿著爭議,新聞的“客觀性”亦被質疑為“被主觀建構后的客觀”,然而,客觀性新聞原則旨在“按照專業集體的既成規范對世界進行描述”(Schudson, 2003, p.4)始終是新聞工作的準則與依據,由此衍生出的“新新聞主義”、調查性報道、服務新聞學(Service Journalism)、精確新聞學、公民新聞學等系列學說,更代表了業界學界對新聞客觀真實性的不懈探索與追求。然而,“后真相”(Post-truth)一詞近年來的不斷閃現,無疑對新聞報道客觀性的基本原則產生動搖。

“后真相”一詞,最初于1992年被美國《國家》雜志(TheNation)用以描述“水門事件”“伊朗門丑聞”和“海灣戰爭”等事件的共同特點(Kreitner, 2016, p.27)。這個起初用于政治范疇,意為“情緒的影響力超過事實”的概念,因2016年英國脫歐、特朗普贏得美國大選等系列“黑天鵝事件”成為大熱詞匯,并被選入2016年《牛津詞典》的年度英文詞匯中。“后真相”時代的來臨有媒介技術的助力。如前所述,技術促進了人的延伸與連接,通過網絡聚合相同興趣、觀點、情感、價值觀的個體,并以此形成網絡社群(Network Community)。這種網絡群體的組織方式,為網絡謠言的傳播提供了便利的溫床,謠言或通過“報紙刊發新聞→網絡媒體轉載→廣泛傳播”,或經“微博首發→網絡擴散”及“論壇、博客等發布不實信息、草根流言→傳統媒體取材,在不經核實、不經求證或者難以核實和求證的情況下便發稿→網絡媒體再次轉載”(白紅義,2013),或經過一些賺取眼球的作為信息“聚合器”(Aggregator)的新聞網直接發布;而人工智能技術“個人定制”的推薦系統(Personalized Content)的出現,更是利用算法機制精準地生產和推送信息,成為新的議程設置者和把關人,不僅滿足用戶個性化、社群化的信息興趣和需求,而且還加固了社群,使成員生活在“信息繭房”之中,不斷強化其各種認識偏見,最終進一步加劇了“后真相”時代特征。

然而,“后真相”時代的實質恰恰反映出信息無比豐富的社交媒體時代真相的稀缺。在這個媒介技術不斷發展造就的、真假重疊、既虛擬又真實的時代,如何維護新聞本身的“客觀性”,成為智能化時代下對新聞從業者的角色考驗。換言之,在各類“網紅” “爆款” “話題”層出不窮的當下,新聞記者需要承擔更多責任并更具警覺性,新聞采訪的標準——“核實、核實、再核實”——變得更為重要;“適度質疑”,采訪多個信源、交叉引用等理念,也都比以往更值得重視。從這個層面而言,提供可靠的、系統的、“慢新聞”式的深度報道,不僅能夠滿足受眾渴望“看清現實”的需求,也能在一定程度上滿足其對新聞確定性的心理訴求。因此,“后真相”時代的來臨對新聞解讀的專業度、權威性和公信力提出了更高要求,它不僅可以衍生出更高的公眾參與度和媒體品牌忠誠度,也直接決定了用戶為“真實有深度”的內容付費的意愿和花費在獲取新聞內容上的時間。正是從這個意義而言,“后真相”時代的到來,反而為新聞業重塑新聞的“客觀真實性”提供了難得的契機。

(三) 對新聞報道模式的改變與交互式體驗時代的來臨

從傳統新聞報道“我寫你看”的單向傳播模式,到信息化時代的新聞雙向傳播模式,再到人工智能時代新聞的閱讀中交互式體驗不斷增強,新聞報道對于讀者而言不再僅僅是內容的呈現,還是體驗的過程。例如,2016年百度新聞上線最新版的“聊新聞”APP,即是人工智能與用戶在聊天場景下的新聞傳播模式:只要點擊“聊新聞”的功能按鈕就可以向機器進行提問,查尋所需新聞信息,進行新聞深度閱讀。在這種“聊新聞”的人機交互模式通過人機“問、答”的互動來實現,人工智能甚至會在互動過程中不斷收集用戶感興趣的內容信息,再根據其興趣點進行更為精準、個性化的新聞分發與推送;同樣,以“沉浸”(Immersion)和“在場”(Presence)為核心概念的虛擬現實(VR)、增強現實(AR)等可視化技術的發展與應用,更是給讀者帶來了全新的沉浸式新聞事件體驗。

(四) 對新聞專業主義價值觀的沖擊與人工智能“算法”價值的顯現

人工智能技術給新聞業帶來的變化,不僅限于大數據所帶來的沖擊,更加涉及對整個新聞行業的立足點——專業主義價值觀的挑戰與質疑。在“新聞是對新近發生的事實的報道”的定義背后,實際承載著新聞從業者本身所肩負的人文關懷、社會告知與權力監督等使命。然而,人工智能的技術運作邏輯是“一切皆可量化”(Hubbard, 2013; 轉引自潘綏銘,2016),其中包括人類的一切行為及其結果,換言之,在以人工智能技術數據為王、信息的精確性讓位于數據的豐富性、強調相關關系而不是因果關系的“算法”邏輯思維下,其得出的數據結果只會造成“現實生活被剪裁”“社會情境被忽視”“主體建構被抹殺”和“生活意義被取消” (潘綏銘,2016);同樣,當下的人工智能只會根據新聞的閱讀點擊率去判斷該新聞的熱點價值和接下來的內容選取、生產與分發,而不會像傳統新聞記者那樣,會以秉承新聞作為“社會公器”的專業主義視角,去進行社會新聞的選取與生產。因此,在人工智能時代“算法”價值受到追捧并與傳統新聞專業主義價值相沖突時,我們需要更加審慎思考以下問題:

1. 日新月異的智能化交互視覺呈現是否“為技術而技術”,精準化推送的計算機算法是否“為熱點而熱點”,反而脫離了對新聞價值的實踐,忽略了新聞本身所肩負的社會功能和使命。

2. 大數據算法在促進新聞推送有效性的同時,是否也形成監視社會(Surveillance Society),導致大量新聞用戶信息被收集保存,產生潛在的道德與法律問題。

3. 開放的數據(Open Data)究竟是經過勘探與挖掘便能發現寶藏的“石油”(the new oil),還是須經歷培植、灌溉、滋養才能開出花朵的土壤(the new soil);在浩如煙海的大數據挖掘中,媒體傳播從業人員如何善用數據,真正探尋、提煉出與新聞專業性價值觀相匹配的、有價值的新聞信息。

4. 如何平衡根據算法作出的“機器人報道”與符合新聞專業主義及人文價值的新聞報道?如何避免“個人定制”的算法推薦系統使受眾僅僅接受碎片化、片面的信息。

四、 “新聞是什么”: 人工智能時代的新聞學教育之思

綜上所述,可以說,新聞的概念正如其名——“新近之事,如是我聞”,一方面,它應是與時俱進、與技術發展共進、恒久彌“新”的文化產物;但另一方面,新聞是社會、歷史的產物。即使在人工智能革命的今天,新聞所面臨的“破”與“立”也應是延續上的演化與繼承上的創新,因此,過分低估或夸大人工智能技術帶給傳媒業乃至整個人類社會的影響,都并非理性。相反,人工智能技術的出現對于新聞業教育提出挑戰的同時也意味著契機——秉持教育中“快一步”與“慢一步”的新聞教育理念、開發貼近時代的創新性的課程,施行學游相長的優化培養方案,正是對大學培養適應未來社會發展的“全人教育”理念的回應與實踐。

(一) “快一步”: 培養人工智能時代的復合型(Multi-Skilled)新聞人才

“互聯網之父” 蒂姆·伯納斯·李(Tim Berners-Lee)指出:“新聞的未來,是分析數據。”顯然,新聞領域中以數據推動新聞報道,以信息篩選新聞故事,以算法決定推送內容,以及后續新聞影響跟蹤的算法力量已經彰顯。因此,從計算機科學和新聞學科交叉點著眼,培養既懂新聞,又懂設計,還懂編程的復合型數據新聞人才,是領先時代的教育之機。

香港浸會大學傳理學院近年來密切關注人工智能技術在新聞上的運用與發展,并相應作出人才培養方案。首先,在課程設置與培養方向上,學院新聞系與大學計算機系目前聯合設計并推出結合大數據、人工智能、媒體傳播技術的數據與媒體傳播專修(Data and Media Communication Concentration)方向,使新聞學子可以在本科四年中全方位學習大數據、人工智能及新聞傳媒信息采集的新方法與新技術;同時亦為學院以中文、廣播、國際新聞、財經新聞為專業方向的授課型碩士生開設“數據與媒體傳播專修”方向,實施“雙專修”的培養方案。其次,學院成立人工智能媒體研究實驗室,專注計算機科學在新聞學科領域的交叉技術應用與實踐,包括新聞數據的分析與挖掘技術、可視化技術實踐等,通過實驗室的孵化培養,提升學生的大數據思維,以及在未來新聞報道中優秀的大數據分析能力。最后,除鼓勵學院授課教師在新媒體、大數據、人工智能相關文化產業等方面做世界一流的研究外,學院采取“引進來”“走出去”的培養舉措,包括定期引進業內精英人士,將最貼近新聞操作實踐前沿的“行業新風”帶進來,并鼓勵、組織學生在求學期間“走出去”,無論是對《紐約時報》“The Upshot”欄目的實地考察,還是對英國廣播公司(BBC)“News Lab”的親臨參觀,抑或是對莫斯科傳統報業的轉型采訪,目的都是讓學生親臨科技運用與時代轉型的新聞第一線,領先一步,去感受他們未來即將面臨的挑戰。

(二) “慢一步”: 深度培育新聞專業主義價值追求與人文思考能力

在創造條件讓學生們“快一步”進行人工智能技術能力培養與拓展的同時,我們需要保持清醒的認知,重新回到技術發展與人力延伸的邏輯關系上,去思考新聞業“技”與“道”的問題。換言之,在人工智能將以往許多傳播理論都重新洗牌的今天,我們所執著叩問的“新聞”的含義,究竟是算法的分析,還是價值的承載?是文本、視頻、音頻的集合,還是知識的展示?是應一味追趕“與日俱新”之“新”時效、“新”技術,還是應秉承“如是我聞”之“我”的人文感受與關懷?只有對以上疑惑給出答案,新聞的價值才不會因時代技術的加速更迭而泯然,更不會因為算法價值的夸大而迷失。

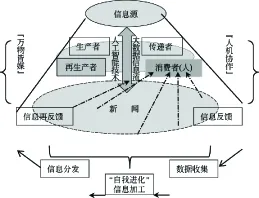

圖1 人工智能化時代的“新新聞生態”圖景

因此,我們不妨以圖1為文章的結尾。圖1顯示出全文分析所揭示的人工智能時代新聞生態圖景,從中我們可以發現,在“人機協作”“萬物皆媒”與技術不斷“自我進化”(彭蘭,2016)的智能化情境下,無論新聞生產的時效、主體、過程與渠道受到怎樣的沖擊與改變,新聞生產服務的對象始終是以個體存在的“人”。換言之,“以人為本”,無論技術如何變更,永遠是新聞服務的目標與核心。作為新聞永恒的消費者,人是理性思維與“詩意棲居”的結合體,弱人工智能或許可以替代人的大腦做出基于算法的理性決策,卻永遠無法理解人類基于情感所采取的隨機行為。因此,在“個體權力不斷被激活”的智能化時代,技術越進化,新聞生產的質量顯得更為重要——人們閱讀新聞,不僅需要尋求對事件真相的確定,更加需要獲知事件與事件間“有意義的脈絡聯系”,需要真相的解釋與思想的撞擊。而這種對于“意義”的不懈追尋,是人類溝通背后最為可貴的情感聯結,也指向已故新聞教育家徐佳士先生對于新聞專業主義(Profession)頗具含義的中文譯注——“博腦佛心”⑧——即便人工智能技術已經可以替代人類完成部分“博腦”的工作,機器人也無法替代一名優秀記者的想象力、深度訪談的能力、發展信源的天賦與胸懷蒼生的從業初心;從這個層面來講,新聞作為人類社會長期的產物,亦非單純的數據或掌握算法就可以理解并運行的公式原則,而是人類歷史、文化、環境的反射,是新聞記者世界觀與價值觀的投射,更是對人類發展具有公共性、普適性價值關懷的“當下的歷史”記錄。這也是為何我們在加速發展的人工智能化時代,反而強調新聞學教育的另一面——“慢一步”——放慢追趕的腳步、秉承大學培養博雅型人才的理念去進行“全人教育”培養,以期讓我們的學子能夠“善假于物”、與機器人協作、做機器人做不了的事;能夠具備篤定的自我認知能力、卓越的創造能力、深度的思考能力與新聞專業主義信念;能夠在未來漫長的人機博弈過程中永遠主導機器智能發展的方向;能夠面對技術變遷的滄海桑田,永遠續接傳統、立足現在、共創未來。

注釋

① 英國文學評論家Matthew Arnold(1822—1888)即將新聞稱為“匆忙的文學”(Journalism is literature in a hurry)。

② 參見Mary Lynn Young, Alfred Hermida & Johanna Fulda(2017): What Makes for Great Data Journalism?, Journalism Practice, doi: 10.1080/17512786.2016.1270171. The awards are the “Global Editors Network Data Journalism Award”, the “Marketwired Data Journalism Award” from the Canadian Association of Journalists, and Global Editors Network Data Journalism Award。

③ 參見http://jonathansoma.com/singles/#2/10/2/0

④ 參見http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1723614/infographic-where-money-goes-hong-kongs-budget-2015

⑤ 原文參見http://datanews.caixin.com/mobile/fang2016/pc/

⑥ 《未來簡史》作者耶路撒冷希伯來大學的歷史系教授尤瓦爾·赫拉利(Yuval Noah Harari)提出,人工智能時代人類可以通過依靠外部工具,增進人的力量,將人升級為生物工程、半機械人工程和非有機生物工程的三類“神人”。參見尤瓦爾·赫拉利(2017):《未來簡史》(林俊宏譯),北京:中信出版社。[原書Yuval Noah Harari (2017).HomoDeus:ABriefHistoryofTomorrow. Vintage]

⑦ 道格拉斯·洛西科夫(2013)在其書《當下的沖擊》中將21世紀的文化定義為“當下主義” (Presentisem),即“人人都在試圖抓住流逝瞬間的嘈雜狀態”。敘事的結構和目標已經讓位給對現場和即時的曲解。參見道格拉斯·洛西科夫(2013):《當下的沖擊》(孫浩、趙暉譯),北京:中信出版社。[原書D. Rushkoff (2013). Present Shock: When Everything happens Now. Current]

⑧ 徐佳士先生認為,記者應如醫生、律師一樣,“腦應博、心如佛”,具備廣而專的知識和技能,同時懷有菩薩心腸,進一步犧牲小我作救世濟人的工作。參見黃煜、馮應謙、朱立等(2016):徐佳士教授與新聞傳播教育,《傳播與社會學刊》(總)第36期,1-30頁。

白紅義(2013):沖擊與吸納:互聯網環境下的新聞常規,《現代傳播》,第35卷第8期,44-50頁。

保羅·萊文森(2011):《新新媒介》(何道寬譯),上海:復旦大學出版社。(原書Levinson, P. [2013].Newnewmedia(2th Ed.). Boston, MA: Pearson)

陳沛芹(2008):論美國新聞報道方式的演變,復旦大學博士學位論文。

東方緒(2016):傳媒教育發展要兼具科學精神和實踐創新能力——訪香港浸會大學傳理學院院長黃煜教授,《今傳媒》,第12期,1-3頁。

董天策(2007年8月1日):民生新聞:中國特色的新聞傳播范式,《中華新聞報》,第C06版。

劉海貴(2011):《中國新聞采訪寫作學》(第2版),上海:復旦大學出版社。

羅伯特·麥克切斯尼(2009):《傳播革命》(高金萍譯),上海:上海譯文出版社。(原書McChesney, R.W. [2007].Communicationrevolution:CriticalJuncturesandtheFutureoftheMedia. New York: The New Press)

馬克·迪耶茲(2009):新聞是什么?——對新聞工作者職業身份與意識形態的再思考(周俊、李玉潔譯),《國際新聞界》,第12期,33-38頁。

紐曼爾·卡斯特(2001):《網絡社會的崛起》(夏鑄九、王志弘譯),北京:社會科學文獻出版社。[原書 Castells, M. [1996].Theriseofthenetworksociety(Theinformationage:Economy,societyandculture,volume1). Malden, MA: Blackwell Publishers, Inc.]

潘綏銘(2016):生活是如何被篡改為數據的?——大數據套用到研究人類的“原罪”,《新視野》,第3期,32-35頁。

彭蘭(2016):智媒化:未來媒體浪潮——新媒體發展趨勢報告(2016),《國際新聞界》,第11期,6-24頁。

喻國明、馬慧(2016年9月2日):關系賦權:社會資本配置的新范式——網絡重構社會連接之下的社會治理邏輯變革,獲取自http://www.aisixiang.com/data/101183.html

Carey, J.W., & Quirk, J.J (1989). The mythos of the electronic revolution. In Carey, J.W. (Ed.),CommunicationasCulture:EssaysonMediaandSociety(pp.133-140). New York: Unwin Hyman.

Diakopoulos, N. (2015). Algorithmic accountability: Journalistic investigation of computational power structures.DigitalJournalism, 3(3), 398-415. doi: 10.1080/21670811.2014.976411

H?yer, S. (2005). The idea of the book: Introduction. In H?yer, S. & P?ttker, H. (Eds.),Diffusionofthenewsparadigm1850—2000(pp.10-14). Gothenburg: Nordicom.

Kreitner, R. (November 30, 2016).Post-truthanditsconsequences:Whata25-year-oldessaytellsusaboutthecurrentmoment. The Nation.

McLuhan, M. (1964).Understandingmedia:Theextensionsofman. New York: McGraw-Hill.

Petre, C. (October 30, 2013). A quantitative turn in journalism?TowerCenterforDigitalJournalism. Retrieved from http://towcenter.org/blog/a-quantitative-turn-in-ournalism

Powers, M. (2012). “In forms that are familiar and yet-to-be invented”: American journalism and the discourse of technologically specific work.JournalofCommunicationInquiry, 36(1), 24-43. doi: 10.1177/0196859911426009

Rifkin, J. (2008).Thethirdindustrialrevolution. New York: Palgrave Macmillan.

Schudson, M. (2003).Thesociologyofnews. New York: W.W. Norton & Company.

Zelizer, B. (2005). The culture of journalism. In Curran, J. & Gurevitch, M. (Eds.),MassMediaandSociety(4th Ed., pp.204-209). London: Hodder Arnold.