媒介化現實與科學的危機?

——疫苗接種與媒體報道國內外研究綜述

蘇 婧

近年來,山東疫苗事件、乙肝疫苗事件、山西疫苗事件等關于疫苗的危機事件層出不窮,導致公眾對疫苗的信任危機,以及適齡兒童接種率的下降,尤其是2016年的山東疫苗事件,國務院在危機發生后不到一個月就通過了《關于修改〈疫苗流通和預防接種管理條例〉的決定》,二類疫苗納入省級集中招采,政策的應激式變革對整個疫苗行業產生深遠影響。

然而值得關注的是,從科學的角度來看,疫苗并未出現嚴重的風險問題,那么,為何公眾反應如此之大?媒體的報道如何導致了疫苗接種率的下降?科學的危機與媒體的呈現之間有沒有關聯?微信等新媒體崛起之后,對科技議題的傳播與健康理念的普及帶來了什么樣的挑戰?據此,筆者特以疫苗與媒體作為關鍵詞,對國內外的研究予以綜述,以期發現學界研究的現狀,并嘗試提出進一步研究的方向。

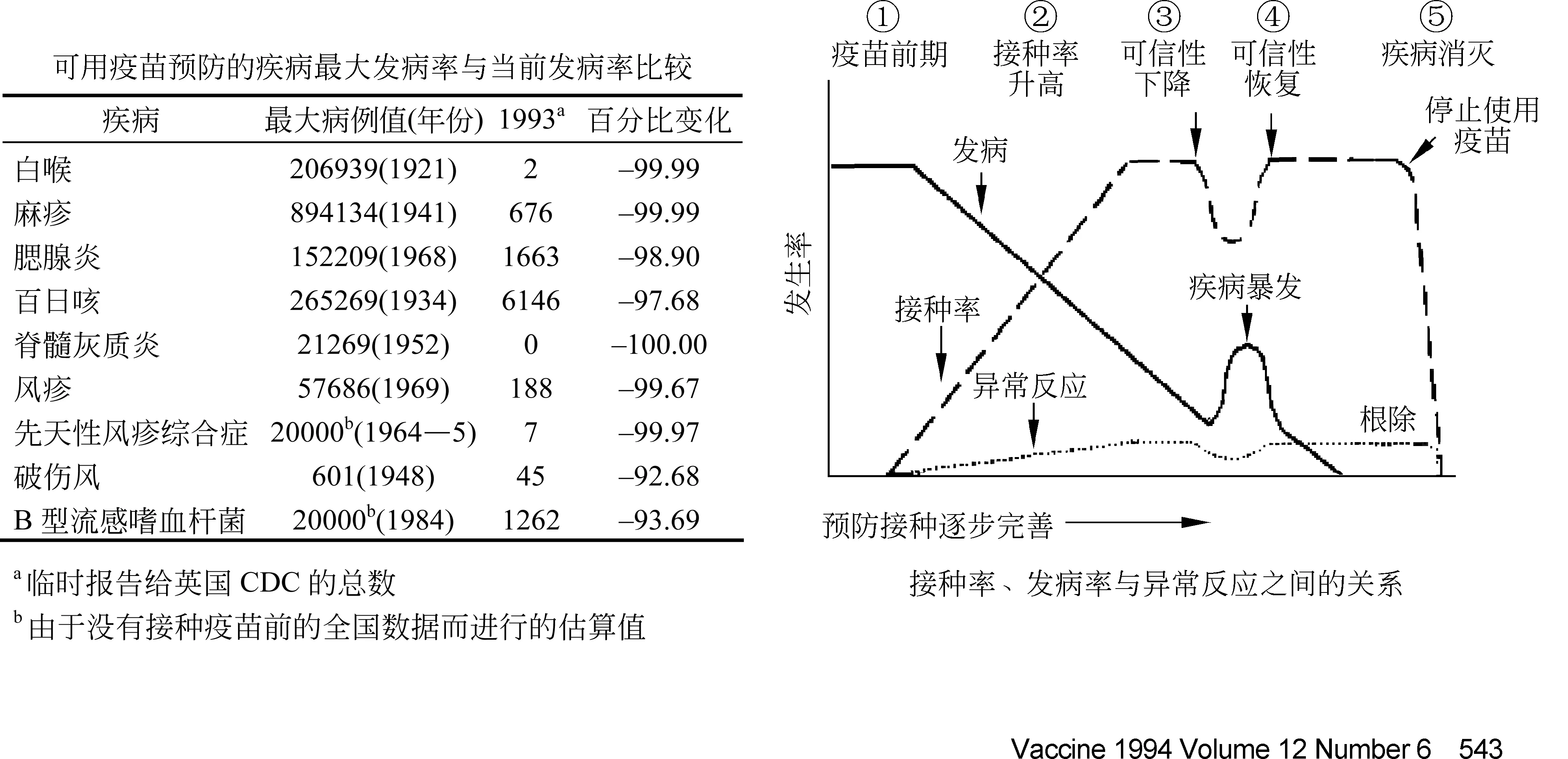

一、 公衛疾控研究取向: KAP模型、社會信任與接種行為改變

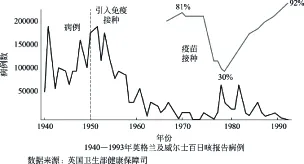

國內外最早關注疫苗接種與媒體報道之間關聯的,均來自公共衛生和疾病防控領域。國內方面可查到的最早文獻,來自朱道文對基層農村人群接種乙肝疫苗的影響因素研究,他發現廣播和電視(80.97%)已經超過醫生(79.36%),成為研究對象獲取乙肝疫苗知識的最主要途徑(朱道文,2002)。國際方面,Robert等人縱貫20年的研究發現,1974年英國媒體連續報道接種百白破疫苗后孩童發生嚴重神經系統反應,導致英國民眾喪失信心,政府主導的接種工作中斷,接種率從81%大幅下降到31%;隨著疫苗接種率的下滑,發病率在隨后的20年間由1/10萬上升至100/10萬~200/10萬,導致百日咳疫情暴發(Chen et al.,1994)。

由于預防接種是全世界各國控制傳染病最主要的公共衛生手段,而媒體報道無論是對接種必要性的傳播,還是對接種安全性擔憂的擴散都起到直接作用,進而影響國家免疫規劃的全局性開展,因此公共衛生和疾控工作者及研究者一直是這一研究議題的主力軍。綜觀他們的研究,具有以下兩大突出的特點:

第一,KAP模型是公共衛生和疾控研究者們采納的主要理論框架和研究范式,以實證的、定量的研究為主流。

知信行模式(Knowledge-Attitude-Practice,KAP Model)最早由英國學者柯斯特提出,用以說明知識、信念、行為在促進個人健康行為改變方面的關聯作用(張自力,2009),并在以羅杰斯為代表的實證主義研究派別的倡導下成為健康傳播的主導性研究模型(Rogers,1996)。這一理論認為,知識和信息是人們形成健康信念和態度的基礎,信念和態度又是行為改變的動力。世界衛生組織提出,影響人類健康的因素主要來自四個方面:遺傳生物因素、行為生活方式因素、環境因素、醫療衛生條件因素,其中行為生活方式因素占據60%的份額;美國疾控中心對健康傳播采取的定義,“健康傳播是在受眾研究的基礎上,制作和傳遞健康信息與策略以促進個人和公眾健康的行為”(Parvanta & Freimuth,2000),均使得這一理論模型在全世界公共衛生及疾控界推廣。

對于公衛和疾控工作者而言,關心媒體報道的目的,無外乎是考察其是否影響了人們對疫苗接種的認識和態度,繼而導致人們接種行為的改變和地區接種率的提升或下降,這與他們的本職工作密切相關。因此,大量的研究是按照順延KAP的邏輯而展開的,使用的研究方法主要是實證的、定量的研究,如問卷調查、電話訪談、焦點小組和輿情研究等;并將對目標人群的研究,與疾控工作者掌握的疫苗接種率和相關傳染病數據進行對比,來驗證媒體報道是否對公眾造成了影響。

一方面,隨著大眾媒體傳播影響力的凸顯,越來越多的人倡議,疾控工作者應重視利用媒體作為接種對象或適齡兒童家長獲取疫苗及疾控相關知識的途徑(朱道文,2002;夏雪琴等,2004;周云等,2008)。另一方面,也有越來越多的文章指出,媒體對熱點公共衛生事件的報道會影響公眾對于疫苗接種的信任,繼而導致接種率的下降;而接種率的下降,會導致無法形成免疫屏障,為相關疫情的暴發提供了可能(Chen et al.,1994;韓綱等,2013;余文周等,2014;席晶晶等,2014;岳晨妍等,2014;蔣燕等,2014;潘金仁等,2016)。

相較而言,在K、A、P三個因素中,Attitude和Practice受到了更多的關注。就Attitude而言,是疫苗接種行為非常重要的中介型因素,往往在相關研究中等同于信任:一方面,信任較行為更容易測量,不需要長期跟蹤就可以刊發文章;另一方面,信任也足以說明產生了影響,尤其是當世界各國紛紛進入風險社會之后,社會信任本身也是社會學、政治學、管理學的關鍵術語,是組織的無形資產和稀缺的社會資源(郭未等,2013),因此疾控界也傾向于將接種疫苗社會信任的喪失當做一種工作挑戰的話語(余文周等,2014;蔣燕等,2014)。就Practice而言,既是疾控工作者研究的初衷,也是研究的落腳點,但鑒于公眾行為的復雜性和追蹤研究的長期性,國內多數研究都止于獲取信息的途徑、是否媒體報道影響態度的層面,而未有有質量的長期跟蹤研究;這一現狀與國際的同類研究形成鮮明反差,如上文提及的Robert關于英國百白破疫苗的研究就跟蹤超過50年的疫苗接種數據和病例發病情況,從圖中可以明顯地看到,由于失去信任而導致接種率顯著下降,爾后伴隨著疫情暴發的小高潮,見圖1。

圖1 百白破疫苗的研究,指出疫苗的知—信—行模式(Chen et al.,1994)

第二,熱點輿情事件往往導致相關研究“井噴”,并透露出公衛及疾控工作者對大眾媒體的恐慌和指責情緒。

筆者在梳理公衛及疾控研究者的相關研究時發現,其研究會明顯地受到熱點輿情事件的“刺激”,產生研究扎堆、論文井噴的現象。其中,國內研究提及較多的輿情事件包括安徽泗縣甲肝疫苗事件、麻疹疫苗強化免疫活動、乙肝疫苗事件等;國際最著名的輿情事件是發生在英國的DPT(百白破疫苗)事件以及MMR(麻腮風疫苗)事件。

國內方面,安徽泗縣甲肝疫苗事件是媒體熱議疫苗安全的標志性起點。2005年6月16—17日,安徽泗縣大莊鎮衛生防疫保健所未經有關部門批準,組織數名鄉村醫生對該鎮近2500名學生注射了甲肝疫苗。6月22日前,上百名接種過甲肝疫苗的小學生先后出現嘔吐、發熱等反應,被送入醫院進行治療。6月23日,6歲的李威因搶救無效死亡;李威死亡之后,截至6月30日,累計住院數攀升至300多例。以央視為首的全國媒體開始持續集中報道“安徽泗縣甲肝疫苗事件”,媒體稱甲肝疫苗為“奪命疫苗”,抨擊當地衛生行政部門腐敗、質疑國家衛生行政部門監管不力,但最終,經衛生部權威調查證實并公布結果,李威之死與接種甲肝疫苗無關,其余小學生為群體性心因性反應。

總結安徽泗縣事件,衛生部下發文件,要求廣泛開展宣傳教育,普及預防接種相關知識。要通過媒體正面宣傳報道預防接種在控制、消滅傳染病,保護兒童健康等方面的作用,使廣大群眾了解預防接種是預防、控制傳染病最經濟、安全和有效的手段,并如實向公眾告知接種疫苗后可能出現的反應,消除群眾顧慮,增加公眾對預防接種的信心,取得群眾的支持配合,保證國家免疫規劃的實施。學界總結的教訓比政府的措辭更為直截了當,認為是媒體的過分渲染、炒作和片面報道使事件擴大化,指責媒體在檢驗結果尚未做出之前就毫無根據地大肆使用“奪命疫苗”和“問題疫苗”等名詞(馬筱玲等,2007)。甚至有學者直接呼吁,媒體應謹慎對待疫苗報道,公眾對疫苗免疫信心不可動搖(全逸先,2010)。

2013年發生的乙肝疫苗事件是被國內公衛及疾控研究者提及最多的輿情事件。2013年12月中旬,媒體集中報道湖南、廣東、四川等多地發生嬰兒在接種乙型肝炎(乙肝)疫苗后死亡事件。在持續熱議一個月之后,國家衛生和計劃生育委員會及國家食品藥品監督管理總局聯合公布調查結果,媒體報道的乙肝疫苗經檢測質量合格,死亡病例與接種疫苗無關。然而此事件對疫苗信任和免疫規劃工作造成嚴重負面影響,中國疾控中心對部分省份開展的監測顯示,事件發生后乙肝疫苗接種劑次下降了近30%,其他免疫規劃疫苗的日接種劑次下降15%;公眾信任度調查結果顯示,乙肝疫苗事件發生后,僅有25%相信國產疫苗安全,約50%的兒童家長對預防接種持猶豫態度或表示不愿意接種。

此事件對疾控工作者造成巨大沖擊,僅在中國疾控中心層面,就集中在《中國疫苗與免疫》期刊上發表了事件發生后網絡調查、電話調查、問卷調查、實地調查的四篇論文,并和世界衛生組織相關官員聯合在InternationalJournalofEpidemiology發文,披露乙肝疫苗接種率甚至在乙肝病毒攜帶者(陽性)孕婦中都下降了6個百分點(Yu et al.,2016),由于預防接種被公認為是阻斷母嬰傳染病毒的重要途徑,這一結果令全世界公衛及疾控工作者扼腕。上述這些論文的研究方法雷同,研究主旨相似,均指出: ①公眾明顯受到了媒體報道乙肝疫苗事件的影響,沒有聽說乙肝疫苗事件的家長比聽說該事件的家長,對疫苗更加信任、接種意愿更高;②人口學特征在影響疫苗接種方面也有影響,高學歷、大城市的家長尤其容易受到疫苗媒體報道的影響;③由于媒體炒作,導致公眾信心受到打擊,因此應加強對媒體的輿論引導和對公眾的科普宣傳,并持續監測公眾預防接種信任度,提高家長接種意愿(余文周等,2014;席晶晶等,2014;岳晨妍等,2014;蔣燕等,2014)。一項追蹤性研究發現,一年后乙肝疫苗事件的影響也并未完全消除,50%的受訪者關注過后續報道,13.4%的受訪者仍然堅持認為兒童死亡與乙肝疫苗接種有關,接種猶豫的比例仍然高達60.7%(潘金仁等,2016)。

由于媒體報道導致公眾對預防接種產生猶豫和質疑,我國并不是孤案。世界衛生組織一直積極倡導由政府開展免疫規劃,對困擾全球的重大傳染病領域由政府買單為公眾提供免費疫苗。根據世界衛生組織的統計,各國的常規疫苗已經可以覆蓋全球4/5的兒童。然而,越來越多的國際研究表明,在科學進步和疫苗研發不斷突破進展的當下,媒體報道和學界爭議愈發成為阻礙免疫規劃的主要障礙(Chen et al.,1994;Freed et al.,2010; Godlee et al.,2011; Campbell et al., 2012;Amirthalingam et al.,2013;Holt,2013;Zhou et al.,2014)。

上文已經提及,英國百白破疫苗事件是國際學術界關注疫苗與媒體之間關系的起點。事件發生后,英國政府非常重視,1981年英國兒童腦病研究會公布的調查結論認為,接種DTP疫苗受到神經傷害的概率非常小,只有約31萬分之一,這一結論緩解了公眾的恐慌情緒;英國衛生部甚至在官網上刊登有關論文,并在國際交流時廣泛使用,以呼吁本國民眾及全球社會理性看待疫苗,從長計議(見圖2)。

圖2 英國中止DPT疫苗接種的后果,原始數據圖見Chen et al. (1994)文章

然而遺憾的是,就在百白破疫苗恐慌平息后不久,英國再次發生有關麻腮風疫苗的類似危機。與國內不同,這些危機與其說是媒體報道引發,不如說是學界爭議導致。1974年,百白破疫苗是否導致兒童腦神經受損之所以被報道,其實是源自威爾遜醫生在《英國醫學雜志》上發表的一份報告,由于威爾遜是當時富有名氣的倫敦大奧蒙德街兒童醫院的醫生,因此引起巨大反響;隨后英國醫學委員會對3.6萬人DTP試驗的關鍵病例被火災損毀,威爾遜醫生的研究無法證實或證偽,直到1981年英國花費大量力氣開展研究,才給出權威的結論,平息質疑。

1998年劇情再次上演,英國醫生維克菲爾德Wakefield和其他12名醫生在著名醫學期刊《柳葉刀》上發表論文聲稱,通過對12名患孤獨癥兒童的研究,認定孤獨癥與接種“麻腮風三聯疫苗”有關。受維克菲爾德論文的影響,英國主要媒體紛紛在頭條以《三聯疫苗引發自閉癥》《不要注射三聯疫苗》等為題報道,引發又一輪恐慌,很快疫苗接種率下降超過了15%,并進一步波及歐美多國。2004年劇情反轉,英國《星期日時代報》記者布萊恩·迪爾調查發現,維克菲爾德論文刻意造假和接受賄賂。證據表明,他收受一家反對疫苗生產商的利益團體43.5萬余英鎊的賄賂,于是故意篡改了研究中的兒童病例,在論文涉及的12個案例中,有5個在接種MMR疫苗之前就已經出現孤獨癥癥狀,還有3個從未有過孤獨癥癥狀(Godlee et al.,2011;Wise, 2013)。

然而,學術丑聞的披露并沒有緩解公眾的焦慮。英國MMR疫苗的接種率從1995年的92%下降到2003年的80%,倫敦地區甚至降到56%;麻疹發病率則上升3倍。直至2002年,英國仍有24%的父母認為疫苗的危險大于疾病本身。盡管英國政府采取很多措施努力恢復公眾對疫苗的信心,但直到2012年,英國MMR疫苗的接種率只提升到90%,仍低于世衛組織規定的95%標準線。2012年3月至2013年2月,歐洲經濟區國家和克羅地亞共報告8499例麻疹病例,其中英國報告2314例,占總數的27%(中國新聞周刊,2013)。由于我國在2010年時開展全國性的麻疹疫苗強化免疫活動,出現了“麻疹疫苗是慢性毒藥”等謠言,這一公案也逐漸被國內媒體提及,并且被政府采納為公眾宣傳材料(國家食品藥品監督管理總局,2016)。

類似地,在烏克蘭,由于一名青少年的死亡被媒體集中報道,當地的脊灰疫苗接種率從2008年的80%下降到2012年的50%(Holt,2013)。同樣作為發展中國家,我國的乙肝疫苗事件也成為國際學術界越發高頻提及的案例。從國際研究趨勢來看,疫苗接種與媒體報道愈發成為全球性的話題,Lancet,Vaccination, Pediatrics等有影響力的流行病和公共衛生雜志都陸續刊出有關文章,但主題基本都是某國出現了疫苗有關的媒體事件,然后數據表明接種率下降或者接種信心受損,因此呼吁重視科學的危機。相較而言,對于為何媒體會報道疫苗出現問題、為何公眾的信任會受損、如何解釋接種行為的改變,缺乏社會學、心理學、傳播學等跨學科的研究視角和理論借鑒,也未有深入的個體差異分析;一種指責媒體炒作和公眾不理性的焦慮情緒彌漫在科學期刊界,關于有什么措施可以被政府和科學界采納,也多是宏觀地提出要重視,未有微觀、具體、可操作性強的建議。

二、 新聞傳播研究取向: 媒介化現實、新聞倫理與自媒體傳播

喻國明教授曾對我國健康傳播研究10年現狀進行了分析與梳理,他對1999—2009年10年間412篇相關論文進行內容分析后發現: ①健康傳播研究始終保持著高度的實踐應用導向,醫學相關學科主導,新聞傳播學者的相關研究蹣跚起步;②以個人層級知識、態度和行為和人際層級的健康教育為重點;③新聞傳播學者使用規范的研究方法的比例嚴重不足,體驗總結式文章貫穿始終(喻國明、路建楠,2011)。某種程度上,這一總結也多少反映了傳播學者在疫苗與媒體這一議題上的研究現狀。

首先,新聞傳播學者是疫苗與媒體相關研究領域的后來者。國內可查最早的相關文章是一篇綜述性質的研究,何伸在2006年參加了清華大學組織的首屆中國健康傳播大會后提出,近年來蘇丹紅事件、甲醛啤酒事件、泗縣疫苗事件等發生后對公眾產生深遠影響,因而他引介國外健康傳播的有關概念,分析了健康傳播的學界研究現狀,鼓勵學界予以重視,文中并未結合預防接種的特點予以深入分析(何伸,2004)。從國際來看,與科學界期刊不同,HealthCommunication等專業傳播期刊直到近年來才開始刊載有關文章,如有關社交媒體信任度對疫苗接種影響的研究(Haase et al.,2015),比較早的從社科角度看待疫苗事件的文章可追溯到Petts在英國MMR疫苗事件中的另一個視角,即媒體對風險的擴大以及健康領域風險溝通的特殊性(Petts & Niemeyer,2004)。其次,傳播學者的研究缺乏明顯的范式和集中關注的議題,相對比較零散;而不像公衛和疾控工作者,基本都是圍繞KAP展開,尤其是2009年以前的文章中,基本沒有規范化的研究方法,都是自我感覺式的綜述。

不過,隨著山西疫苗事件、山東疫苗事件等陸續出現,以及新媒體的蓬勃發展,自2010年以后(也恰恰是喻國明教授10年研究之后),國內外新聞傳播學者就疫苗與媒體的研究開始增多,并逐漸出現以下不同于公衛疾控學者的特點:

第一,熱點事件是促發相關研究的動因,但是新聞傳播學者對熱點事件的選擇,與公衛疾控學者對熱點事件的選擇存在明顯差別。

與公衛疾控學者類似,新聞傳播學者對疫苗議題的關注,也多是受到熱點事件的“刺激”,但頗值得玩味的是,兩方面學者選擇的熱點事件卻有著明顯的不同。公衛疾控學者更多提到的事件是:安徽泗縣甲肝疫苗事件、乙肝疫苗事件和麻疹強化免疫活動,這三起熱點事件的共同點,均是通過政府權威部門的調查,認定疫苗質量和接種程序都沒有問題,相關兒童或是死于偶合,或是出現集體性的心因性反映,媒體的報道或多或少存在夸大、片面和不科學的問題。

然而,新聞傳播學者更多提到的事件卻是:山西疫苗事件、疫苗之殤和山東疫苗事件(楊舒,2010;黃艷蘭,2010;閆麗華,2014;董天策、班志斌,2016),與上述三件熱點事件不同,山西疫苗事件中地方疾控中心主任涉及違規經營疫苗流通企業并終因貪腐被雙規,疫苗之殤中的兒童確實是因為疫苗嚴重不良反應而導致悲劇,山東疫苗事件也涉及復雜的非法經營案情,這三起事件中的疫苗或者疾控工作者是有過失的。

在筆者看來,典型研究案例的集體性差異化選擇,也折射出公衛疾控學者與新聞傳播學者看待這一研究議題的本質性矛盾。也就是說,公衛疾控學者的出發點是保護疫苗,因此不由自主地把媒體放在了對立面上;而新聞傳播學者的出發點是理性對待媒體,因此也偏愛選擇為媒體辯護的案例;于是,疫苗—媒體變成了二元對立的角色,而公衛疾控學者與新聞傳播學者的研究取向某種程度上放大了這種二元對立。這一點,與當前的醫患關系與媒體報道的情況頗有些類似,不僅一些激進的醫生意見領袖,如燒傷超人阿寶幾乎每次醫患糾紛事件時都會指責媒體報道有問題,某些學者也認為醫患關系的緊張是醫媒關系的錯位導致的,“‘茶水發炎’事件是我國醫患生態惡化產生的一起極端案例,其策劃、執行者所代表的媒體引發新聞娛樂化、新聞倫理等一系列問題”(岳思佳、雷凌航,2008)。

第二,關注媒體在疫苗相關報道中的角色、記者選擇與新聞倫理,可放置在媒介化現實與新聞專業主義的理論視角下思考。

如上文所述,由于觀察視角的不同,新聞傳播學者在研究疫苗與媒體這一議題時,并不關注公眾信任的喪失和接種率的下降,而是關注媒體的角色與記者的取舍。典型如《新聞輿論監測的方式選擇——以“山西疫苗事件”為例》,作者開宗明義“《中國經濟時報》記者王克勤對‘問題疫苗’的報道,可謂輿論監督的典范”。然而,“問題疫苗”的系列報道所引起的疫苗“拒打潮”,卻讓人始料不及。面對輿論監督的副作用,人們很容易陷入因噎廢食和顧此失彼的認識誤區,這都是進行輿論監督時應該引以為戒的(賈榮榮、蔣京蘭,2010)。這幾乎就是與公衛疾控學者的直接對話了。再如,《探析網絡輿論監督的優點及存在的問題——以“山西疫苗事件”為例》,作者雖然坦誠,真相仍不清晰,但也認可網絡輿論監督的方式,認為應當給予網絡媒體和記者博客揭黑更多的寬容(劉新君、王會智,2010)。《場域理論視野下的山西問題疫苗事件——“政治場”與“新聞場”的博弈》看似有新意,將布迪厄的場域理論引入解讀山西疫苗事件(楊舒,2010),但換湯不換藥,基本討論的還是輿論監督的問題,以及放置在二元對立的框架下。

事實上,“山西疫苗事件”至今仍然有迷未解,地方衛生廳堅稱,發病兒童與疫苗的“高溫暴露”無關,而之所以疫苗會“高溫暴露”,實際上是因為被雙規的山西省疾控中心原主任栗文元違規經營疫苗流通企業,他要求員工把自己公司經營的疫苗,都貼上“山西省疾控中心專供”的標簽,結果導致疫苗在脫離冷鏈環節下操作,存在一定的安全風險。那么,到底這些發病的兒童是因為什么生病?權威部門始終未能一一解釋。可以這樣理解,王克勤作為揭黑記者,輿論監督指向的是地方疾控官員貪腐,這當然應當鼓勵,但是卻導致公眾,尤其是山西民眾對于疫苗安全的擔憂和接種恐慌,這種“副反應”是不是記者應當考慮的范疇?筆者認為,這其實涉及新聞倫理的范疇,也就是記者在價值排序上會更看重什么。

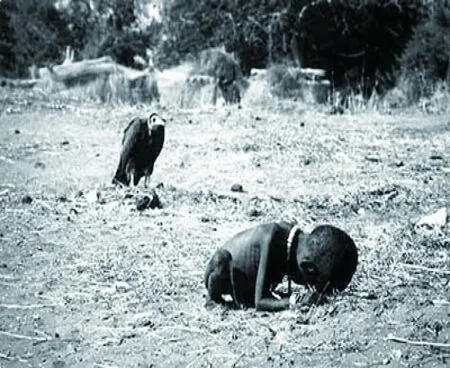

《疫苗之殤》更為典型。如果說山西疫苗事件中,媒體報道的或死或殘的300名孩子是否真的與疫苗有關無從定論的話,《疫苗之殤》的記者歷時兩年多找到的26個孩子,全部都是各地疾控中心明確診斷鑒定的疫苗嚴重不良反應案例。由于預防接種的不良反應是比例數字,無論科技如何進步,始終無法消除那千萬分之一;而我國疫苗接種基數大,每年達到10億劑次,因此,總歸會有一些被“惡魔抽中”的兒童。記者郭現中認為,這些孩子不該被遺忘,所以他刻畫了每個孩子令人涕下的悲劇。換言之,一個事實是我國計劃免疫事業取得了舉世矚目的成績,消除了天花、消滅了脊灰、控制了乙肝,但另一個事實是,這些嚴重不良反應的孩子也活生生地存在著,每個家庭都是一場悲劇,于是,到底是關注整體的成績,還是關注個體的悲哀,變成了記者的一種抉擇。這就如同新聞倫理上的公案,普利策獎得主、南非攝影家凱文-卡特拍攝那幅經典照片時的選擇困境(見圖3):一個骨瘦嶙峋的非洲孩子在禿鷲的虎視眈眈下,掙扎在死亡的邊緣;如果記者拍攝了這幅照片,可能會使成千上萬的非洲孩子的境遇受到關注和得到幫助,但如果記者不拍攝這幅照片,他就有機會救下這個孩子,拯救他的生命。最后,他因照片而獲獎,卻也因為照片而吞槍自殺(馮哲,1995)。

圖3 普利策獎得主、南非攝影家凱文卡特作品,折射新聞倫理的困境圖片來源于百度

進言之,媒體的取向與記者的選擇,實質上涉及媒介化現實的問題。媒介化現實是個由來已久的問題,最早可以追溯到李普曼在《公共輿論》一書中提出的“擬態環境”,“我們頭腦中關于世界的圖像并不是對外部世界的反映,只是對大眾媒體營造的擬態環境的反映”(李普曼,2006)。“擬態環境”理論其實指出現實世界已是“不可觸、不可見、不可思議的”,人們需要借助媒介的報道來認識復雜的世界。李普曼認為,人們借助媒介來認識世界,就必須要注意到媒介的存在,因為媒介處于人和環境之間,媒介向受眾提示的環境往往并不是現實環境的“鏡子”式的再現,而是傳播媒介通過對象征性事件或信息進行選擇、加工和機構化之后向人們提示的環境。媒體有權力選擇報道的角度,選取符合自己價值觀的事實片段,重新進行組合后進行傳播。此后,無論是議程設置理論,還是涵化理論,都基本順延了媒介化現實這一理論邏輯;而到了后現代主義學者鮑德里亞這里,表征與現實關系都被重新倒置了,從前人們相信媒介是再現、反映和表征現實的,但鮑德里亞認為媒介正在構成(超)現實,而這樣的新的媒介現實,“比現實更現實”,信息和意義都已經“內爆”了(鮑德里亞,2009)。

拋開媒介化現實與現實到底誰更真實不談,筆者認為,這一理論至少給予我們的啟發是,信息化和全媒體時代,媒體已經變成人們理解社會不可或缺的中介;因此無論是指責媒體還是為之辯護,恐怕都沒有切中問題的肯綮,科學界和媒體界各掌握一部分事實,雙方都認為彼此的事實更為重要,僵持不下的結果就是各說各話,“公說公有理、婆說婆有理”,而公眾恐怕除了圍觀看熱鬧,始終無法觸摸到更為完整的圖景。然而從目前的學術研究來看,“媒介化現實”似乎更是一把批判媒體的武器,尤其當涉及健康和科技類議題時,學界的觀點是科學的事實勝過了媒體的事實。比如,《我們的社會需要逃命新聞嗎?透視甲型H1N1流感》中,媒介化現實被作者與新聞奇觀和新聞暴政相聯系,認為這種不必要的恐慌是由缺乏專業素養的記者和缺乏社會責任的媒體導致的(李希光,2009)。

關于記者的專業素養又涉及另一個問題,也就是新聞專業主義。有學者指出,疫苗事件造成巨大的輿論海嘯,引發了民眾的心理恐慌和謠言四起的局面,實則反映出我國的新聞媒體所面臨的新聞專業主義困境(王涵天,2016)。新聞專業主義于19世紀末興起,其背景是科學主義和工具理性在現代工業社會的確立。因此,新聞專業主義的實質是記者的專業體現為客觀、中立,記者是“局外人”或者“觀察者”,應當把報道對象物化和客觀化,新聞記者的最高境界是做一只墻上的蒼蠅(史安斌、錢晶晶,2011)。如果從新聞專業主義的視角來看,在報道疫苗這一涉及醫學和科學的議題時,記者確實應當“閉嘴”,以科學家的發言和權威的政府發布為準繩。

然而,新聞專業主義本身是一種神話(李彬,2005),近年來也遭到了解構,這與哲學層面上的語言學轉向不無關系,科學主義和工具理性都遭遇到自身的合法性危機,于是對話新聞學便應運而生。按照對話新聞學的理解,新聞傳播不能被簡化成SMCR模式,記者與其報道對象之間是對話的關系,而不是觀察的關系。任何一個新聞人物或新聞事件都具有多義性、開放性,不存在唯一的權威闡釋,記者的職責是在新聞報道中呈現各種不同信源和話語之間的意義角力(史安斌、錢晶晶,2011)。筆者認為,對話新聞學概念的引入,有助于化解科學界與媒體界、傳播界當前的二元對立矛盾,也有助于將疫苗與媒體之間的研究引入更開放和多元的意義空間。

第三,思考自媒體傳播的特點,及其如何在相關疫苗事件中放大了噪聲,新媒體環境下信源的權威如何建立。

上述關于新聞倫理和記者抉擇的論文從國際來看并不多見,因為上文已述,英國DPT和MMR等熱點事件并非因媒體炒作而爆發,而是源于學術造假或者期刊發文引發的社會爭議,因此這個研究方向并不是國外期刊關注疫苗與媒體的主線。不過在另一個相對前沿的研究方向上,國內外新聞傳播學者卻找到了共鳴,就是新媒體出現所帶來的變化。

2016年的山東疫苗事件非常典型,此事件與以往發生的疫苗熱議事件最大的不同,就是其在微信輿論場的全面發酵。因此,盡管公衛疾控學者依然延續了KAP的研究習慣,如《中國公共衛生》刊發了山東2016年非法經營疫苗案件對天津市兒童家長預防接種態度及行為影響的調查(陳偉等,2016),但新聞傳播學者都不約而同地使用“自媒體”“新媒體”“社交媒體”這樣的關鍵詞來捕捉媒體發展給疫苗事件傳播帶來的變化(溫超,2016;張夢溪,2016;曹晚紅、盧海燕,2016;曹姍,2016;田龍過、杜娟,2016;郭致杰,2016)。

這些研究的核心主旨是:(1)微信為首的自媒體顯現出傳播主體平民化、傳播用語標簽化、傳播內容個性化、傳播效果放大化等特征,在突發事件的傳播上發揮越來越顯著的作用;(2)由于微信的傳播特點,海量信息里夾雜了大量的噪聲,對政府和權威部門的輿情管理帶來挑戰;(3)新媒體和傳統媒體在議程設置方面有所互動,呼吁政府進一步發揮傳統主流媒體的輿論導向作用。筆者認為,上述這些研究雖然捕捉到了新的傳播趨勢,但并不是疫苗安全相關事件所特有的現象,除了根據經典的噪聲公式,健康相關議題在自媒體環境下更容易產生噪聲,因為其與公眾的相關性更強多少有些特色之外,其他公共輿情事件中(如雷洋事件、魏則西事件等)也都是如此幾條規律,研究浮于表面,沒有觸及核心。

相較而言,顧中一的碩士畢業論文《從山東疫苗事件論突發公共衛生事件的社交網絡健康傳播》啟發性更強。該論文通過對26360名網友對山東疫苗事件的調查,發現獲得突發公共衛生事件信息的渠道以互聯網為主,其中來自微博、微信的占77.45%,92.5%的調查對象使用移動端。看過疫苗相關科普作品的人群,其有關疫苗知識的認知程度要高于從未看過任何疫苗相關科普作品的人群,對于疫苗知識認知程度越高,事件前后對于是否給孩子接種自費疫苗的選擇發生改變的比例越小。在信任度層面,網民對有專業人格的意見領袖信任度最高,高達88%;其次是學術和科研機構(如中國疾控中心),為81.6%;對政府的信任度只有29.2%,對傳統媒體的信任度最低,為22.8%(顧中一,2016)。這一研究實質上表明了,互聯網和媒介技術的發展帶來的社會扁平化,由于權威出現了轉移,傳統的權威是由于社會地位或職務職稱而被賦予的,然而新媒體環境下的權威更多地體現在自媒體人格上,其對于職務職稱的門檻要求較低,而對于是否在公共話題上積極發言,是否承擔社會責任,是否具有道義人格等要求更高。

并不意外的是,國外相關研究也聚焦到信源及信任的方向上。Petts指出社交網絡對于加強家長對疫苗的理解和信任很重要,倡導以用戶為中心進行健康傳播十分重要(Petts & Niemeyer,2004)。Hasse進一步引入Narrative Information的變量,他的實證研究表明,當信息中包含大量敘事性元素,就會形成一種偏見效應Biasing Effects,無論是支持疫苗還是反對疫苗的信息,都會因為敘事性元素的加入而影響到信源本身的權威性(Hasse et al.,2015)。也就可以解釋,在2016年山東疫苗事件風波中,《疫苗之殤》的舊聞新炒起到了關鍵性的傳播作用,因為原本案情的通報是干巴巴的新聞事實,并沒有哪個“受害者”死于涉案疫苗,敘事性元素并不多;而《疫苗之殤》在微信圈突然火爆,正好為涉案疫苗“找到”了一個個鮮活的受害者,疫苗敘事元素豐富、人物故事有血有肉,因此無論是政府、疾控專家,還是世界衛生組織,這些信源的權威度和信任度都打了折扣。

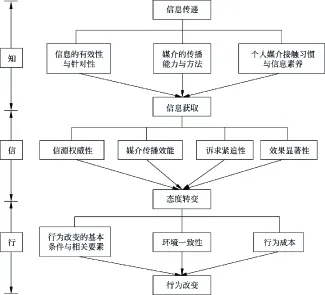

筆者認為,這個研究方向更有前景,并且可以找到公衛和傳播學者合作的結合點。事實上,根據KAP模型,知、信、行三個因素除了彼此關聯之外,其本身也受到若干因素的影響,如知識層面,信息的有效性與針對性、媒介的傳播能力與方法、個人媒介的接觸習慣與信息素養均會影響個人的信息獲取;而信源的權威性、媒介傳播效能、訴求緊迫性、效果顯著性則會影響信任或態度的變化;行為方面,行為改變的基本條件與要素是否具備、環境的一致性和壓力作用、改變行為的成本等也都是個體決策時考慮的因素(見圖4)。換言之,疫苗接種的社會信任和接種與否是非常復雜的多重關聯,反觀目前公衛疾控學者的研究,大多都是簡單地從K推導A進而推導P的直線因果邏輯,而較少引入更為復雜多元的變量,對整個模型的深度挖掘不足,于是媒體報道就單一性地凸顯出來,似乎成為接種率下降的絕對影響因素;而新聞傳播學者方面,對于KAP模型重視程度不足、量化研究不夠,除了信源權威性之外,在個人接觸習慣、訴求緊迫性和行為成本方面,都可以進行更為科學的研究設計,并嘗試與公衛疾控學者合作。

圖4 KAP模型圖,KAP之間并非簡單的線性邏輯(張自力,2009)

三、 可能的融合方向: 風險社會語境下的溝通與對話(代結語)

如上文所述,在疫苗與媒體這個研究話題上,公衛疾控學者與新聞傳播學者的研究現狀基本上是各行其是、自說自話的狀態。

公衛疾控學者偏愛KAP模型指導下的定量研究,每當疫苗安全遭遇媒體集中報道和輿論熱議,相關論文就“井噴”式地出現,國內外公衛疾控學者對接種率的下降和可能暴發的疫情表示出深深的擔憂,對媒體報道傾向于采取對立的立場,倡導科學客觀的傳播立場。新聞傳播學者更偏愛定性的、案例式的研究。如上文所言,2009年之前新聞傳播學者的相關研究并不多見,近年來相關研究逐漸增多,并有了差異化的方向,一方面聚焦到疫苗安全報道中的新聞倫理和事實選擇;另一方面關注微信等新媒體崛起之后帶來的傳播規律變化,然而前一方向多少有些為媒體辯護的色彩,堅持面對輿論監督的副作用,不能因噎廢食,與公衛疾控學者形成鮮明反差、似乎在隔空喊話;后一方向則浮于表面,并未深度挖掘出新媒體環境下疫苗事件的傳播與其他公共輿情事件的傳播有什么本質性的不同。最為尷尬的一點是,無論是國內還是國際,公衛疾控與新聞傳播兩個領域的學者幾乎沒有合作的論文,科學界與傳播界似乎遲遲沒有對話。

不過,一個趨勢性的端倪是,近年來“風險”一詞開始同時出現在公衛疾控與新聞傳播學者的研究論文中,有望成為科學界和傳播界學術對話的“橋梁”。其中,中國疾控中心和地方疾控中心專家合寫的《風險溝通與疫苗相關事件》是罕有的公衛疾控專家從風險溝通視角看待疫苗事件的論文。文章提出,風險溝通屬于一個較新的領域,我國正處于起步階段。從發達國家的經驗可以得知,它不是簡單地發布信息,還包括各種沖突的合理解決、公眾的參與以及雙向的信息交流。當涉及公眾利益的疫苗相關事件發生后,合理的風險溝通,有助于建立和啟動公眾理性(鄭登峰等,2012)。這與傳播學界試圖將疫苗事件放置在風險社會的語境下解讀(劉冰,2016;肖丹,2016;張一馳,2014;Haase et al.,2015),多少形成了共鳴點。

雖然疫苗領域的科學家們認為風險溝通是比較新的概念,但事實上在更為寬泛的科技傳播和健康傳播領域,風險溝通已經成為顯學。其主要發軔于20世紀的美國,由于科技的進步和工業的發展,人類社會出現了很多難以預料的危機,“風險”一詞開始被理解和采納,烏爾里希·貝克(2004)的《風險社會》更是將這一概念推廣到全球學術界。根據美國國家科學院的定義,風險溝通是個體、群體以及機構之間交換信息和看法的相互作用過程,這一過程涉及多方面的風險性質及其相關信息,它不僅直接傳遞有關信息,也包括表達對風險事件的關注、意見以及相應的反映(Wadia,2006)。在國際上,世界衛生組織和國際糧農組織都在積極推廣風險溝通有關概念;在我國,食品安全是科技領域相對比較早采納有關概念的,新組建的國家食品藥品監督管理總局專門設有風險評估中心和風險交流處,并在該機構的組織下,聯合專家撰寫了食品安全風險交流叢書之《食品安全風險交流理論探索》(國家食品藥品監督管理總局、國家食品安全風險評估中心,2015)。相較而言,我國在疫苗和疾控領域,對風險溝通的重視程度不夠,基本停留在引薦相關概念和口頭重視層面,無論是在機構設置上,還是相關論著上,抑或是實操層面上,都未有安排。

筆者認為,風險溝通研究視角的引入,有助于緩解當前公衛疾控學者與新聞傳播學者各說各話的局面,也有助于突破當前疫苗安全“媒介化現實”的困境。

首先,風險溝通強調風險,也就是不確定性的傳播,這與疫苗接種的特點十分契合。不可否認的是,疫苗接種存在不可預知的風險,無論不良反應率是千萬分之一還是億萬分之一,這個“之一”或者說對于某個個體的“百分之百命中”總是存在的;因此至少在疫苗相關議題上,政府或專家就不能沿用在政治領域確定性的表達方式,應當承認風險的存在,承認科學的不足與無力,平時科普宣傳、鼓勵民眾接種疫苗時不能拍胸脯式地否認一切風險,出現輿情事件、輿論引導時也不能試圖否認任何安全隱患,希冀公眾不受到任何影響。

其次,風險溝通中的“風險”,既包括客觀存在的風險,也包括主觀感知的風險(Slovic,1987)。前者可以由科學家進行測量和評估,但是公眾的風險感知必須通過傾聽、調查和溝通去獲得。公眾對疫苗安全的風險感知常常和專家風險評估的結論不同,并摻雜有對個體利益的保護和復雜的情感因素。這意味著風險溝通并不是依靠科學界單向度的努力就可以解決的問題,而是需要關注風險主體的反應,建立起與公眾的實質性對話,甚至借助大數據等工具,實現對細分人群風險感知的差異性捕捉(如農村家長或城市家長,“80后”家長與“90后”家長的風險感知就是不同的);由于公眾感知是風險影響的關鍵因素,“溝通”就成為風險管理的必然。而風險感知,也可以成為公衛疾控與新聞傳播學者合作研究的命題。

最后,風險溝通強調多元利益相關主體的對話,除了媒體之外,專家、公眾、疫苗廠商、接種醫生等都是疫苗接種的利益相關主體。多元主體的引入,一方面有助于緩解科學界與媒體界、傳播界的二元對立,避免把媒體報道作為影響公眾行為的唯一變量去看待;另一方面對話意識的引入,也契合了客觀新聞學被對話新聞學取代的趨勢,畢竟包括記者在內的任何人都不可能消除主觀的認識與偏見,科學界不能俯視不具備科學素養的媒體與公眾,媒體和公眾也做不到不帶著感性情緒去觀察和思考,因此回歸到主體與主體之間的平等對話,是理解各方關切的前提,也可能是化解矛盾的那把鑰匙。

曹姍(2016):傳統媒體與網絡新媒體對突發公共事件報道的框架分析——以2016年山東疫苗事件為例,《新媒體研究》,第2卷(第20期),3-4頁。

曹晚紅、盧海燕(2016):移動互聯時代社交媒體輿情的形成與引導——以“山東疫苗事件”的微信傳播為例,《東南傳播》,第6期,56-58頁。

陳偉、高志剛、李永成、駱曉艷、張穎(2016):山東2016年非法經營疫苗案件對天津市兒童家長預防接種態度及行為影響調查,《中國公共衛生》,第32卷(第7期),881-884頁。

董天策、班志斌(2016):自媒體傳播在公共衛生事件中的信息噪音——以《疫苗之殤》大討論為例,《新聞記者》,第5期,64-66頁。

馮哲(1995):雙重悲劇——凱文·卡特和他獲普利策獎的作品,《新聞愛好者》,第7期,17頁。

顧中一(2016):《從山東疫苗事件論突發公共衛生事件的社交網絡健康傳播》,清華大學碩士畢業論文。

郭未、王灝晨、羅朝明(2013):中國社會信任與社會風險透視——基于知識圖譜的視角,《科學學研究》,第31卷(第10期),1477-1487頁。

郭致杰(2016):微信輿論場傳播失范引發的負面輿論分析——以“非法疫苗案”傳播為例,《青年記者》,第20期,88-89頁。

國家食品藥品監督管理總局官網科普專欄(2016年3月):國外疫苗接種率降發病率升,獲取自http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1759/

國家食品藥品監督管理總局、國家食品安全風險評估中心(2015):《食品安全風險交流理論探索》,北京:中國質檢出版社/中國標準出版社。

韓綱、沈國麟、儲可君(2013):對甲型H1N1流感疫苗有效性及疫苗接種可能性認知的中美比較研究:基于大眾傳媒、健康風險感知和自我效能的影響評估(英文),《國際新聞界》,第1期,152-168頁。

何伸(2004):從突發公共衛生事件透視健康傳播,《新聞窗》,第4期,14-15頁。

黃艷蘭(2010):評《中國經濟時報》之山西“疫苗”案的報道策劃,《科技傳播》,第18期,42頁。

賈榮榮、蔣京蘭(2010):新聞輿論監督的方式選擇——以“山西疫苗事件”為例,《青年記者》,第23期,4-5頁。

蔣燕、余文周、張曉華、王蕾、周玉清、張旋、安志杰、李克莉、許滌沙、王華慶、崔穎、崔富強、李黎(2014):2013年媒體報道乙型肝炎疫苗事件后公眾對預防接種信任度的電話調查分析,《中國疫苗和免疫》,第3期,314-317頁。

李彬(2005):《全球新聞傳播史(公元 1500—2000 年)》,北京:清華大學出版社。

李希光(2009):我們的社會需要“逃命新聞”嗎?——透視甲型H1N1流感,《探索與爭鳴》,第7期,40-42頁。

劉冰(2016):疫苗事件中風險放大的心理機制和社會機制及其交互作用,《北京師范大學學報》,第6期,120-131頁。

劉新君、王會智(2010):探析網絡輿論監督的優點及存在的問題——以“山西疫苗事件”為例,《成都行政學院學報》,第3期,94-96頁。

馬筱玲、樊嘉祿、陳飛虎(2007):“泗縣甲肝疫苗事件”的啟示,《醫學與哲學》,第28卷(第3期),56-57頁。

潘金仁、周洋、鄧璇、謝淑云、鄭翔、方挺、邱春華、尹志英、何寒青(2016):2013年媒體報道的乙型肝炎疫苗事件一年后影響調查,《中國疫苗和免疫》,第2期,214-220頁。

全逸先(2010):媒體應謹慎對待疫苗報道 公眾對疫苗免疫信心不可動搖,《中國衛生標準管理》,第2期,63-67頁。

讓·鮑德里亞(2009):《符號政治經濟學批判》(夏瑩譯),南京:南京大學出版社。

史安斌、錢晶晶(2011):從“客觀新聞學”到“對話新聞學”——試論西方新聞理論演進的哲學與實踐基礎,《國際新聞界》,第12期,67-71頁。

田龍過、杜娟(2016):新媒體時代突發事件中的微博公信力研究——以“山東非法疫苗事件”為例,《新聞研究導刊》,第11期,28-29頁。

王涵天(2016):新媒體語境下我國新聞專業主義研究——以2016山東問題疫苗事件為例,《新聞研究導刊》,第7卷(第16期),50-51頁。

溫超(2016):自媒體的信息傳播特點及對事件的影響淺析——以山東失效疫苗事件為例,《中國廣播》,第6期,33-36頁。

沃爾特·李普曼(2006):《公眾輿論》(閻克文、江紅譯),上海:上海人民出版社。

烏爾里希·貝克(2004):《風險社會》(何博文譯),上海:譯林出版社。

席晶晶、張旋、褚堯竹、周玉清、余文周(2014):2013年媒體報道的乙型肝炎疫苗事件公眾看法網絡調查分析,《中國疫苗和免疫》,第3期,237-240頁。

夏雪琴、盧永、劉西珍、徐藝、張峰、劉毅(2004):陜西省扶貧項目縣乙型肝炎疫苗接種及影響因素分析,《中國計劃免疫》,第10卷(第3期),145-148頁。

肖丹(2016):淺析風險社會下“山東龐氏疫苗事件”的新聞報道,《新聞研究導刊》,第7卷(第15期),317,319頁。

閆麗華(2014):“疫苗之殤”的標準化思考,《大眾標準化》,第1期,43頁。

楊舒(2010):場域理論視野下的山西問題疫苗事件——“政治場”與“新聞場”的博弈,《新聞世界》,第11期,30-31頁。

余文周、李放軍、張振國、單芙香、劉波、蘇琪茹、顏潔、周玉清、孫麗、李克莉、劉剛、安志杰、許滌沙、段夢娟、張旋、褚堯竹、崔富強、王華慶、李黎(2014):2013年媒體報道乙型肝炎疫苗事件后部分省兒童家長對預防接種信任度的調查分析,《中國疫苗和免疫》,第3期,233-236頁。

喻國明、路建楠(2011):中國健康傳播的研究現狀、問題及走向,《當代傳播》,第1期,12-13,21頁。

岳晨妍、孫校金、韋寧、郭立春、郝增平、趙金華、崔哲哲、肖林、朱曉磊、莫想換、余文周、施國慶、安志杰、崔富強、王華慶、李黎(2014):2013年媒體報道接種乙型肝炎疫苗事件對兒童家長影響的快速調查,《中國疫苗和免疫》,第3期,100-104頁。

岳思佳、雷凌航(2008):從“茶水發炎”事件看醫媒關系問題糾結,《才智》,第22期,215-216頁。

張夢溪(2016):傳統媒體與新媒體在突發性事件傳播中議程設置互動分析——以“問題疫苗”事件為例,《新聞研究導刊》,第7卷(第15期),91-92頁。

張一馳(2014):風險社會語境下“疫苗事件”報道研究——以“康泰乙肝疫苗事件”報道為例,《青年記者》,第17期,34-35頁。

張自力(2009):《健康傳播學:身與心的交融》,北京:北京大學出版社。

鄭登峰、周玉清、岳晨妍、梁曉峰(2012):風險溝通與疫苗相關事件,《中國疫苗和免疫》,第6期,561-566頁。

中國新聞周刊(2013):英國“疫苗抵制”啟示錄,12月刊

周云、雷百靈、何靜、李永清、向定全、劉友全、李仕一、秦曉明(2008):汶川地震綿陽極重災區如何開展衛生防疫工作,《中國循證醫學雜志》,第8卷(第8期),602-609頁。

朱道文(2002):蚌埠市農村人群乙型肝炎疫苗接種影響因素研究,《安徽預防醫學雜志》,第8卷(第4期),215-217頁。

Amirthalingam G, Gupta S, Campbell H. Pertussis immunisation and control in England and Wales, 1957 to 2012: a historical review. Euro Surveill. 2013; 18(38): pii=20587. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20587

Campbell, H., Amirthalingam, G., Andrews, N., Fry, N.K., George, R.C., Harrison, T.G., & Miller, E. (2012). Accelerating control of pertussis in England and Wales. Emerging Infectious Diseases, 18(1), 38-47. doi:10.3201/eid1801.110784

Chen, R.T., Rastogi, S.C., Mullen, J.R., Hayes, S.W., Cochi, S.L., Donlon, J.A., & Wassilak, S.G. (1994). The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine, 12(6), 542-550.

Freed, G.L., Clark, S.J., Butchart, A.T., Singer, D.C., & Davis, M.M. (2010). Parental vaccine safety concerns in 2009. Pediatrics, 125(4), 654-659. doi:10.1542/peds.2009-1962

Godlee, F., Smith, J., & Marcovitch, H. (2011). Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. BMJ, 342, c7452. doi:10.1136/bmj.c7452

Haase, N., Betsch, C., & Renkewitz, F. (2015). Source credibility and the biasing effect of narrative information on the perception of vaccination risks. Journal of Health Communication, 20(8), 920-929. doi:10.1080/10810730.2015.1018605

Holt, E. (2013). Ukraine at risk of polio outbreak. The Lancet, 381(9885), 2244. doi:10.1016/S0140-6736(13)61469-5

Parvanta, C.F., & Freimuth, V. (2000). Health communication at the centers for disease control and prevention. American Journal of Health Behavior, 24(1), 18-25.

Petts, J., & Niemeyer, S. (2004). Health risk communication and amplification: Learning from the MMR vaccination controversy. Health, Risk & Society, 6(1), 7-23. doi:10.1080/13698570410001678284

Rogers, E.M. (1996). The field of health communication today: An up-to-date report. Journal of Health Communication, 1(1), 15-23.

Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280-285. doi:10.1126/science.3563507

Wadia, R. (2006). Public health and risk communication: A brief overview. Retrieved from www.sciencereporting.org

WHO. (2006). Risk Perception and Communication. Denmark. WHO Regional Office for Europe, 1, 6-8.

Wise, J. (2013). Largest group of children affected by measles outbreak in Wales is 10-18 year olds. BMJ, 346, f2545. doi:10.1136/bmj.f2545

Yu, W. Z., Liu, D. W., Zheng, J.S., Liu, Y.M., An, Z.J., Rodewald, L., Zhang, G.M., Su, Q.R., Li, K.L., Xu, D.S., Wang, F.Z., Yuan, P., Xia, W., Ning, G.J., Zheng, H., Chu, Y. Z., Cui, J., Duan, M.J., Hao, L.X., Zhou, Y.Q., Wu, Z.H., Zhang, X., Cui, F.Q., Li, L., & Wang, H.Q. (2016). Loss of confidence in vaccines following media reports of infant deaths after hepatitis B vaccination in China. International Journal of Epidemiology, 45(2), 441-449. doi:10.1093/ije/dyv349

Zhou, F.J., Shefer, A., Wenger, J., Messonnier, M., Wang, L.Y., Lopez, A., Moore, M., Murphy, T.V., Cortese, M., & Rodewald, L. (2014). Economic evaluation of the routine childhood immunization program in the United States, 2009. Pediatrics, 133(4), 577-585.