技術創新與專業堅守: 新聞傳播教育何去何從?

陳昌鳳

在信息傳播飛速變遷的今天,新聞教育如何適應時代、如何發展創新模式成為新聞教育亟待解決的問題。有學者認為,新媒體技術引爆了顛覆式革命,使新聞傳播教育與新聞傳播業態的鴻溝空前拉大,新聞傳播教育界的反應相對遲緩、變革意識不強,與業界和社會需求差距甚巨(張濤甫, 2017);有學者認為,人才培養嚴重滯后于業界的需求,業界實踐已經遠遠拋離了教育界:例如在全球傳播、大數據、數據新聞、社交媒體、文化產業、政治參與、社會轉型等領域,大多數學校的新聞院系都沒有跟上新聞傳播實踐的發展和需要(張昆,2016);新聞教育與市場脫節,割裂新聞專業理念的培育和新聞傳播技術的培養,培養方案陳舊落后,專業師資結構不合理,理工科背景教育的師資嚴重缺乏(孫曉彥,2015);有學者認為,新聞教育亟待探討的共性問題包括新聞教育規模及人才培養定位、新聞教育的創新與守成、師資隊伍建設、復合型人才培養、專業碩士教育、資金與實驗條件保障等(蔡雯,2017)。

新聞教育中有一個永恒的話題,即專業性,不同時代的學者們先后論述過。無論技術如何變遷、時代如何發展,新聞傳播的專業性是需要堅守的。什么是新聞傳播的專業性呢?新聞專業性是不是有一個亙古不變的界定?不同時代背景是否賦予其不同的內涵?新聞傳播教育又該如何去適應和革新專業性呢?在中國提出建設雙一流教育建設目標的背景下,本文以世界一流大學新聞學院的教育實踐為例,探討這些問題。

一、 新聞專業性及其養成

筆者在此談的是“專業性”而不是“專業主義”,主要聚焦于新聞傳播的實踐,探討目前新聞職業化、專業觀念與新聞傳播教育實踐的互動關系。此外筆者認為,新聞專業性的建構并未達到理想的“主義”,其基本的內涵也模糊不清、變遷不定,很難稱作“新聞專業主義”。

在我國,盡管新聞業已經置身于前所未有的危機之中,學界和業界卻在愈加熱烈地討論“新聞專業主義”。自2017年以來,專業與學術刊物和微信公號又有多篇文章在論說“新聞專業主義”,并迅速地分化為學界與業界兩種話語立場,幾乎無法調和,或者說學界本來也不想調和,業界則執意認為存在調和必要。從學界的源流來說,新聞專業主義從未被完整建設;從業界的角度來說,無論是“報道最基本的事實”,還是發表“負責的言論”,無外乎“抗議”。新聞院校礙于專業所限、學科壁壘、師資力量,并不能教授專業主義;而媒體行業,并不能負責地、穩定地產出專業主義的成果(宋志標,2017)。

專業性既包括職業的獨特性、具有的社會聲譽,也包括業務的專門性知識和技能(需要專門訓練而掌握的),還包括專業機構為了保證業務運行而實施的機制、從業者應當踐行的倫理準則(Larson,1979)。從新聞實踐中演進而來的新聞專業性,一直是與時俱進的,既包括具有標識性的獨特性、業務知識和技能,也包括機制、倫理觀念等不同層面的內涵。可以說,與其他專業一樣,專業性是新聞業標識、存在的合法性,是其維護尊嚴的基礎。

新聞專業性是如何養成的?新聞專業教育是不是必不可少的?新聞教育者與新聞業界對新聞教育有多大程度上的共識?在美國《芝加哥論壇報》《紐約時報》等媒體從事新聞工作40多年、擔任波因特研究院 (Poynter Institute) 培訓主任的芬伯格(Howard Finberg)于2012年曾經做過一個調查,調查了1975位新聞專業工作者和教授對新聞傳播學位重要性的看法。被調查者42%來自學界,34%來自業界,11%為獨立工作者,其余13%為學生。當被問及“新聞學的學位,對理解新聞業的價值有多么重要”時,95%的學者都認為那是非常重要或極其重要的,而業界僅有56%的人這樣認為,相差幾乎40個百分點;當問及“新聞學的學位對學生們的采編報道技能、能力有何價值”時,96%的學者認為非常重要或極其重要,而業界僅有59%的人這樣認為,認識的差距也相當大。①2013年的調查也大致相當,持新聞學學位對技能學習具有重要性這一觀點的,學者降到了80%,業界只有25%,而且39%的學者認為新聞教育與傳媒產業變革關聯不大或毫不相干,而48%的業界人士也持同樣觀點。②

過去我們一直強調新聞專業性是一個形而上的概念,是高于實踐、技能的觀念層面的概念。實際上,它從來都不可能脫離實踐和技能,它之所以獨立成為職業,自然就是有專業的實踐和技能的。實務是基礎,沒有這個基礎,新聞觀念又從何談起?但是我們許多學者至今還是不屑于將實務技能的培養,視為高等教育的目標;不肯承認“術”是基礎。許多新聞學的教師長期,甚至完全脫離實踐和業務,只是做形而上的學問,教學也與現實的、活生生的實踐脫節。我國長期以來師資的實務背景缺乏,學院的同質化成為發展的障礙。筆者較長期跟蹤關注國際知名新聞學院的師資學術背景,2015年的統計是:哥倫比亞大學新聞學院曾有媒體工作經歷的在職教師比例高達92.1%,36.9%的教師有超過30年的媒體從業經歷,偏重新聞業務訓練,多年來已經成為傳統;賓夕法尼亞大學安納伯格傳播學院的在職教師雖然70.8%并未有過媒體從業經歷,但是所有的教師均擁有博士學位,學科背景涵蓋傳播學、社會學、政治學、心理學、法學等諸多學科領域,綜合學科背景下進行學術研究是其傳統(陳昌鳳、王宇琦,2015)。另據統計,2016年秋美國北卡羅來納大學教堂山分校媒體與新聞學院55位全職教師超過一半擁有10年以上的業界工作經歷,28位兼職教師大部分是在職資深媒體人士,近年學院的教師招聘都把數字媒體工作資歷作為必備或優先考慮條件。目前,40%的全職教師有豐富的數字媒體工作或研究經驗。另外,學院積極對在職教師進行數字媒體技術培訓,使之跟上最新科技的發展(林淵淵,2017)。

如今許多新技術帶來的技能需求,多數新聞院校已經完全不能跟進,學生或從業者只能依靠自己的自學、不成體系的短期班的培訓。在美國,新聞“數字證書”學習成為熱潮,都是社會或學院的臨時培訓完成的。前述芬伯格開創了波因特研究院的學習網站“新聞大學”(News University),在大學新聞教育之外另辟蹊徑,并且給新聞傳播學教師開設了網上培訓課程。新聞專業教育到底如何系統地加強新技術方面的培養呢?

二、 新聞教育界用什么與業界對話?

曾有專文介紹當今美國10個新興新聞崗位,包括《今日美國》新聞網設的受眾分析員(Audience Analyst)、應用技術創新引領員(Creative Lead of Applied Technologies),CNN等設的參與編輯(Engagement Editor)、社會發現總監(Director of Social Discovery),此外《華爾街日報》設有移動項目經理(Mobile Project Manager)、《華盛頓郵報》設有直播編輯(Live Editor)、《赫芬頓郵報》設有虛擬現實編輯和拼接員(VR Editor and Stitcher)等崗位。從中可見傳統媒體對于技術性人才的需求越來越大,即使是傳統的編輯崗位,也賦予了更多的洞察力、內部協調的職責,而且用戶需求、體驗和互動應是當下新聞產品制作與傳播的核心考慮因素。近20年來,專業新聞媒體所需要的從業者的學科背景,已經從新聞傳播學,轉向更多元的學科領域,包括政治學、經濟學、法學及其他各類人文社科領域,如今又加上了信息、計算機工程等領域。以《人民日報》2017年校園招聘為例,其21個崗位、 72人中,采編業務崗位占14個、共59人,其中只招新聞與傳播專業畢業生的是2個崗位、共27人(包括1崗位招新媒體方向10人),非新聞與傳播類方向9個崗位、20人,新聞與其他專業方向混合3個崗位、共12人。③

同時傳統媒體及其網絡亟需技術人才。以互聯網人才招聘網拉勾網④2017年10月14日為止的招聘信息為例,《人民日報》在拉勾網發布招聘客戶端首席技術官(月薪5~6萬元);環球網招聘國際新聞頻道編輯,要求“有一定計算機基礎,對網絡頁面代碼構成有一定了解,能夠熟練使用Office,Dreamweaver,FrontPage,Photoshop等辦公、網頁和圖片處理軟件”;人民網招聘8類崗位共21人,包括藏文編輯、德文編輯、文化頻道編輯、視頻編輯等在內的崗位,都對網絡技術的掌握與運用提出了要求。《新京報》的“動新聞”招聘若干崗位,也均有新技術的要求。上海報業集團的《新聞晨報》招聘時政記者,要求“適應全媒體工作形式,熟練運用社交媒體,撰寫社交媒體稿件,具備文、圖、小視頻、社交媒體碎片化報道的綜合能力”。 旗下的“周到上海APP”正在招聘5個崗位的人才,營銷策劃經理崗位要求“熱愛互聯網,是微信、微博的重度用戶……有公眾號、今日頭條、百家號等平臺運作經驗優先”。與此同時,非專業性新聞媒體、信息平臺的技術型人才、會運用新技術的人才需求,更是不斷攀升。

在信息傳播飛速變遷的今天,如果還是以傳統的、靜態的眼光去看待新聞業,用傳統的客觀、中立、不偏不倚的特性,以慣常程式化的新聞生產視角去理解新聞業的專業性,顯然很難符合新業態下新聞業的邏輯。比如,新聞生產正在從組織化變遷為個體化,內容創業者、自媒體人已經掠去了大量的注意力;技術正在深深影響信息的生產,比如大數據、智能化、移動技術,已經在改變生產的內容、形態,并且重塑生產者—消費者的概念與關系;互聯網正在顛覆傳播觀念,甚至在號稱最具專業性的國際主流新聞媒體網站上,都很流行“原生廣告”,等等。因此,專業性已經不能僅僅停留在傳統的概念與邏輯上,業界的要求已經不同于傳統,如果我們仍然只是使用熟悉的定義、術語和原理,去詮釋不斷變革中的新聞業和信息傳播,就很難反映變遷中的現實、跟上業界發展的步伐。

為此,新聞與傳播教育也必須跟上業界的發展步伐,并且要努力具有前瞻性。不要用新聞專業性是外在于實踐、高于實踐的“理念”作為借口。專業性或專業主義從來無法外在于新聞業,它是深深根植于實踐之中的。哥倫比亞大學新聞學院院長Nicholas Lemann在2009年接受紐約時報采訪時將新聞教育概括為3個方面:培養技能、價值觀和智力素養。技能教育是專業教育的重要組成部分,并且通過它才能體現出新聞學的價值觀。

新聞與傳播學界一直存在難以與業界對話的窘境。美國新聞業贊助基金會(Journalism Funders,包括 Knight Foundation, McCormick Foundation, Ethics and Excellence in Journalism Foundation, Scripps-Howard Foundation, Brett Family Foundation, and Wyncotte Foundation六大基金會)于2012年8月3日公開發布了一封“致全美大學校長的公開信”,敦促校長們切實加強和加速新聞傳播學院的教學改革,要求新聞學院實現“再造”。信中引用了2011年出版的《卡耐基—奈特之未來新聞教育的倡議》(CarnegieKnightInitiativefortheFutureofJournalismEducation)中的模式——“21世紀新聞教育項目”中采用的“醫院式教學模式”以更專業的課程教授學生報道新聞。這些課程教給學生數據創新的能力、開放協作的工作模式。這些對美國新聞教育至關重要的基金會一致堅稱:學界必須引領改革而不是抗拒改革。如果新聞學院不能與時俱進,基金會將來就不予資助。⑤美國新聞與大眾傳播教育評估委員會(ACEJMC)近年也在考慮革新評估標準,其理念是:新聞院校應當讓學生學成后有能力求職成為記者企業家(journalist-entrepreneurs)或新聞技術人才(journalism-technologists)。評估委員會將重點關注新聞教育中技術與創新的重要性,要求更新設施等。

國際知名的新聞與傳播學院向來有偏學術型、偏實踐型、偏人文素養型等不同類型。哥大有偏實踐的傳統,但哥大新聞學院Nick Lemann院長在21世紀改革中一度以重視素養型教育為其新方向,于2005年新推出文學碩士項目,大有宣告堅守傳統、不向潮流低頭之勢,強調培養學生的理解能力、解讀能力,以彌補素養方面的不足。但是2010年Lemann院長在公開演講中又指出:新聞業需要能迅速上手的從業者,新聞學院應將實踐搬進課堂;越來越多的畢業生從事新聞和信息創業,新聞學院要提供創業課程;優質內容仍然是重要的,新聞學院要培養學生基本的技能……他在2012年卸任之時強調說:學院最大的事莫過于數字革命,已經有好幾代人在為之努力。⑥2011年秋季起,哥大開設了新聞與計算機雙學位碩士項目,幫助學生成為“新聞應用程序的數據開發專家”。⑦哥大的課程包括人工智能、自然語言處理、機器學習等高難度的課程。領先的新聞傳播院系不約而同更新課程,走向更融合的道路。一大潮流是文理工融匯,尤其是新聞傳播學與計算機專業的融合(陳昌鳳、張小琴,2014)。哥倫比亞大學開設的計算機與新聞專業,成為一個標志。

新聞傳播學界需要不斷更新理念和技能,加強與科技領域的融合,才能與飛速發展的業界展開對話。凱文·凱利稱:“科技正在將所有生物的思維縫合在一起,把世界包裹在電子神經構成的振蕩外套中。”科技是生命的延伸,它與生命一樣需要提高效率、增加機會、提高自發性、提高復雜性、提高多樣性、提高專門化、提高普遍性、增加自由、促進共生性、增加美感、提高感知能力、擴展結構、提高可進化性(凱文·凱利,2011)。如果通過廣泛跨學科的努力,將這些提高用以提升新聞傳播領域的教育與實踐,將會有廣闊的前景。目前的困難是,相關的學科如計算機、信息工程、心理學等硬科學領域是強勢學科,新聞傳播這類軟學科與之相比,明顯弱勢,很難真正平等合作,更難達到交叉融合。只有少數優勢學院如哥倫比亞大學新聞學院目前跨學科做得比較得心應手。

三、 技術潮流中新聞教育的一個抓手: 數據教育

新技術潮流中新聞教育要培養學生哪些方面的專長?簡言之,包括以下幾個方面:基本的人文與科學素養、專業責任與擔當、專業技術能力、產業知識與商業智慧(了解業態、用戶)。前兩者在傳統新聞教育中一直是加以強調的(其中科學素養未引起足夠重視),而后兩方面則是我們一直缺乏重視的。

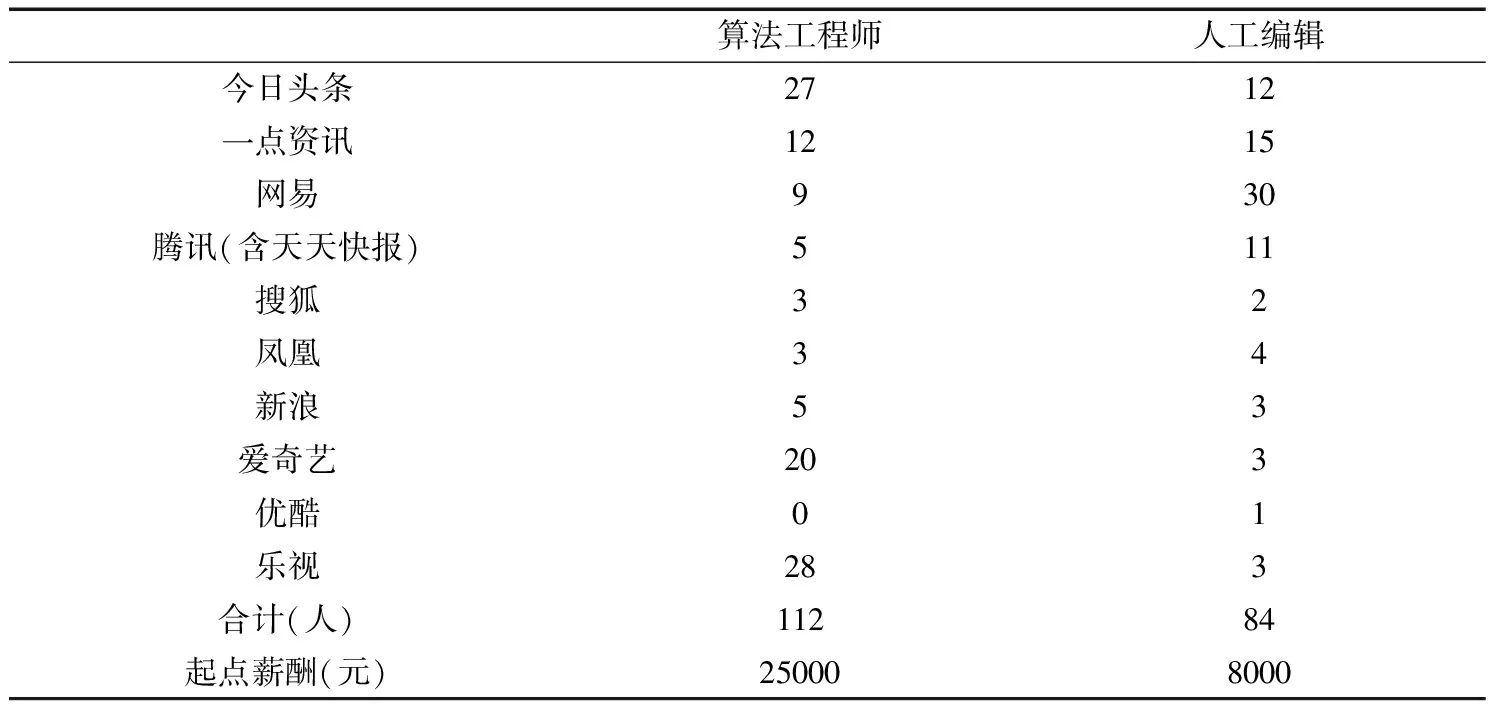

比如,目前越來越多的用戶和流量正集中到算法類平臺上。2016年,第三方監測機構易觀發布了一個具有“里程碑式意義”的數據:2016年,在資訊信息分發市場上,算法推送的內容將超過50%。那就意味著,我們今后獲得的信息將主要由“智能機器人”在幕后工作生產,曾經不可或缺的“人工編輯”角色則不可避免地被邊緣化。2015—2016年,國內各大傳統門戶客戶端紛紛加入算法潮流,BAT (百度、阿里和騰訊公司) 在2016年也悉數出手。各種資源開始向算法推送聚集,算法已經成為幾乎所有主流資訊分發產品的標配。人才需求也反映了這樣的變動。2016年中,主要資訊客戶端及視頻類網站的招聘統計表明,在內容分發環節,各大機構對于算法工程師的需求大于人工編輯(嚴九元,2016)。

資訊類平臺招聘編輯與分發人員情況(截止日期2016年7月16日,拉勾網)

數據類信息已經被普遍化運用的今天,學生的數據素養、運用和分析能力還需強化。即使在美國,這類教育也嚴重缺乏。2015年,美國奈特基金會資助的一項研究顯示:在調查的113個美國新聞與傳播教育項目(約占美國參與ACEJMC評估項目的四分之一)中,未開設數據和計算技能(data and computational skills)的新聞課程占47.79%,其余項目開設了一門至數門數據和計算的新聞課程:約23.9%開設一門(通常只是介紹性課程),12.4%開設2門,15.9%開設3門及以上。編程類課程,87.6%的項目未開設,5.3%開設一門,4.42%開設2門,2.7%開設3門及以上。⑧

一些領先的院系已經在加強這方面的要求和教育。在美國排名前15名的綜合大學中,僅有一所大學開設了新聞與傳播類本科,就是西北大學梅迪爾學院。該院在經過學科的整合之后更名為“梅迪爾新聞、媒介、整合營銷傳播學院”(Medill School of Journalism, Media, integrated marketing communications),其課程設計體現了對媒介產業以及與此相關的數據挖掘、分析和算法設計能力的重視。該院本科各專業方向均開設了6門左右的核心課程(core curriculum),并開設了豐富的選修課程。該院將算法、編程、數據挖掘的相關課程納入培養方案中,在本科和碩士培養中均重點培養學生運用新形態傳播技術的能力。本科開設的“數字媒體時代的用戶數據收集與分析”課程,系統講授用于數據收集和分析的工具和方法,使學生借助統計學和社會科學的分析方法,得以更全面了解新聞業的格局,特別是受眾、用戶結構及其特征。另一門由該院數字創新項目主任里奇·戈登(Rich Gordon)教授開設的跨學科課程“網絡社會中的新聞業”,則更加強調培養學生社交網絡分析和開發技能,涵蓋網絡分析、社交媒體分析以及搜索引擎優化等內容。在該課的引領下,學生們運用新媒體技術創辦了多個數字媒體項目或媒體產品。

梅迪爾學院碩士項目的必修課程,除了媒介倫理法規課程以外,學生還必須從四門數據素養課程(data-literacy course)中任選其一,這四門數據素養課程包括:公司數據報道、受眾觀察、內容分析以及數字媒體報道。其中,數據公司報道重點培養學生在公司報道中的數據挖掘和分析能力,比如識別有效數據來源、評估數據準確性和價值,以及從海量數據中尋找有價值信息的基本技能;而數字媒體報道課程主要介紹用于多平臺報道的數字工具和數據可視化技能,并講授如何將交互性圖表納入報道中,以服務于網頁和移動端的可視化報道。此外,為了緊跟數字化媒介的發展趨勢,梅迪爾新聞學院還專門開設了“Java互動報道”課程,該課程指導學生運用Java編程語言和網頁開發技術,學習如何為傳統新聞報道增加互動性,并學習抓取報道數據、開發新應用等相關知識,使學生在網頁開發實驗室的實戰演練中掌握互動性新聞報道的基本技能。在實踐環節的設計上,梅迪爾新聞學院也要求學生熟練運用最前沿的媒介技術進行新聞報道。該學院開展的“全球新聞駐地計劃”(Global Journalism Residency Program)使學生有機會去往南非、拉美等地的幾十家媒體機構實習,將最新的媒介報道技能運用于全球新聞報道的實踐中。

數據教育可以成為目前技術緊迫態勢下新聞傳播教育的一個抓手,由此去培養和提升學生專業技術能力、產業知識與商業智慧。目前一些非專業院校開設的繼續教育項目,如歐洲新聞中心(EJC)、波因特新聞大學(Poynter News University)、國際記者網(ijnet)、數據學院(School of Data)等項目的在線教育可以為專業教育提供很多啟發。大學與社會力量合作開展的記者和新聞機構培訓項目,如得州大學奧斯汀分校新聞學院與奈特基金會于2012年合作開設的奈特新聞中心(The Knight Center for Journalism in the Americas),已經積累了一定的教育經驗。數據教育在新聞傳播領域,應包括目前已經在實踐中提煉出來的理念、方法和技能,以及向未來探索的價值觀與深度開發,要創設新型的課程體系來培養學生的數據素養,挖掘、理解和運用數據的能力與方法,數據時代的價值觀與倫理準則,新的規制政策,從而更好地理解信息生產的社會意義、信息與用戶的關系、生產者—消費者的關系以及媒體的商業運行規律與規則,并融會貫通去創新、創業。

[本文是國家社科基金重點課題“傳統媒體與新興媒體融合發展研究”(批準號:14AZD038)的成果。]

注釋

① Howard Finberg, Journalism education cannot teach its way to the future, June 15, 2012. Retrieved from https://www.poynter.org/news/journalism-education-cannot-teach-its-way-future

② Poynter Institute, Poynter Announces Results of 2013 Study on the Future of Journalism Education, August 9, 2013. Retrieved from https://www.poynter.org/news/poynter-announces-results-2013-study-future-journalism-education

③ 參見人民日報網,2017年10月1日。

④ 據其介紹,是一家專為擁有3~10年工作經驗的資深互聯網從業者提供工作機會的招聘網站。

⑤ Journalism funders call for “teaching hospital” model. Retrieved from https://www.searchlight sandsunglasses.org/journalism-funders-call-for-teaching-hospital-model/

⑥ Jeff Sonderman. What’s next for Columbia’s Journalism School as Dean Nicholas Lemann steps down. October 10, 2012. Retrieved from https://www.poynter.org/news/whats-next-columbias-journalism-school-dean-nicholas-lemann-steps-down

Richrd Edelman. The Journalism School of the Future. April 7, 2010. Retrieved from http://www.edelman.com/p/6-a-m/the-journalism-school-of-the-future

⑦ Journalism Schools: Surviving or Thriving? Editor & Publisher, 2011.8.

⑧ Charles Berret and Cheryl Phillips. A crucial skill that most J-schools aren’t teaching. APRIL 1, 2016. Retrieved from https://www.cjr.org/analysis/data.php

蔡雯(2017):新聞教育亟待探索的主要問題,《國際新聞界》,第39卷第3期,6-18頁。

陳昌鳳、張小琴(2014):融合時代的新聞傳播教育,《中國高等教育》,第S2期,23-25頁。

陳昌鳳、王宇琦(2015):創新與堅守:美國經驗與新環境下國內新聞教育路徑探索,《國際新聞界》,第37卷第7期,26-35頁。

凱文·凱利(2011):《科技想要什么》(熊祥譯),北京:中信出版社。(原書 Kelly, K. [2011].Whattechnologywants. New York: Penguin Books.)

林淵淵(2017):北卡羅來納大學的新聞專業技能教育考察,《青年記者》,第18期,100-101頁。

宋毅(2017):融媒體時代美國十大新興新聞崗位,《國際傳播》,第2期。

宋志標(2017):專業主義的閑話及懶語重建巴比塔,(2017年10月13日)(微信公眾號)。

孫曉彥(2015):新媒體條件下新聞專業教育反思,《中國成人教育》,第11期,151-153頁。

嚴九元(2016):算法時代到來,工程師能取代人工編輯嗎?(2016年8月17日)《鈦媒體》(微信公眾號)。

張昆(2016):一流大學傳媒教育定位的困惑與思考,《新聞記者》,第2期,54-59頁。

張濤甫(2017):傳播新業態倒逼新聞傳播教育轉型,(2017年6月28日)《文匯報》。

Larson, M.S. (1979).Theriseofprofessionalism:asociologicalanalysis. Berkeley: University of California Press.