中學語文閱讀教學的實踐與探索

劉思伯

【中圖分類號】G633.3 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2018)40-0076-02

教育部發布的2017版《高中語文課程標準》中明確提出語文學科的課程目標是“學生通過閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究等語文學習活動,在語言建構與運用,思維發展與提升,審美鑒賞與創造,文化傳承與理解”方面獲得提升。由此可見,閱讀積累是豐富言語活動經驗、增進情感理解、提升思維品質、增強漢語美感體驗和傳承文化、理解世界多樣性的重要途徑。

一、由點帶面的橫向閱讀

以課內篇目為原點,借助專題學習向外輻射。閱讀的教學應該以課堂為立足點,以精讀精講的篇目為依托,并向學生推薦同一時期、同一作家、同一類型、同一主題或同一寫作手法、藝術特點的文章,幫助學生完成課內理解及素養積累的同時,能夠建立專題的閱讀意識和所學專題的知識網、情感網,主題網、閱讀網,進而形成橫向的以點帶面的綜合拓展閱讀。

例如進入古代游記散文專題學習時,學生除了需要精讀課內篇目《赤壁賦》、《石鐘山記》、《游褒禪山記》外,教師可以推薦學生利用閱讀課完成《古文觀止》及《古文鑒賞辭典》中同類型的篇目,如蘇軾《超然臺記》、《喜雨亭記》、《放鶴亭記》,蘇轍《黃州快哉亭記》,柳宗元《始得西山宴游記》,曾鞏《墨池記》等篇。這些相似題材的游記類散文,能夠幫助學生發現文本間的共通之處,體悟作者如何由生活、游覽中的細微觀察與即興感受生發出人生的哲理,學習散文如何由景及情最后及理的寫作手法。此外,根據這一專題,教師還可以向學生推薦林語堂的《蘇東坡傳》、余秋雨的《蘇東坡突圍》,讓學生了解更豐富立體的蘇軾,感受他從童年走向暮年幾經沉浮的宦海生涯,與始終不放棄的對于生活的熱愛、對自我的找尋,理解其文章中呈現出的曠達灑脫背后的復雜情感,更從中獲得關于己身成長與面對挫折磨難時的精神力量。這些內容的獲得,需要學生以教材篇目為原點,呈放射狀閱讀周邊的相關素材,以支撐對課內文本的情感內容、主旨手法、作家時代的理解。

二、由面向體的縱深閱讀

《語文課程標準》中明確提出新增整本書閱讀的任務群。整本書閱讀是中學生語文素養提升的重要途徑,與以往傳統的單篇教學相比,整本書閱讀打破了原有的孤立、局部、瑣碎的單篇教學特點,而是由多篇文本向整本的立體閱讀推進。這種閱讀方法,有助于引導學生進行深度閱讀和持續專注的思考探究,進而在更廣闊更豐富的文本中把握閱讀的有效方法,發現其文學意義、歷史意義和現實意義。

中學生往往難以在短時間內找到閱讀重點,進而會產生畏難情緒。因此,教師需要事先進行閱讀指導,通過名著概述導讀、結構化表格等,幫助學生梳理書籍框架和關鍵信息,進而打消橫亙在學生和初讀體驗之間的阻礙。如《紅樓夢》整本書閱讀教學可以設置任務,讓學生完成內容梳理。如示例一有助于學生借前五回內容梳理增進整本書人物關系和命運的了解。示例二有助于學生在復雜的網狀結構閱讀中,體察人物性格、把握人物命運走,深化對《紅樓夢》主題的理解。

示例一:請學生完成前5回內容梳理。

(1)三個神話傳說:概述補天遺石、木石前盟、太虛幻境內容;(2)十二釵判詞:解說關于主要人物的命運暗示;(3)《葫蘆僧判斷葫蘆案》:繪制四大家族關系圖;(4)《冷子興演說榮國府》《林黛玉一進榮國府》: 繪制賈府布局圖、榮寧二府人物關系圖

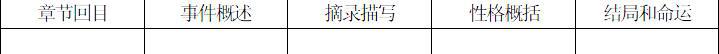

示例二:列表梳理以下主要人物的命運,每人一張表。

人物:賈寶玉、林黛玉、薛寶釵、王熙鳳、史湘云、賈探春、賈迎春、賈惜春、賈元春、李紈、妙玉、香菱、鴛鴦、晴雯、襲人、平兒、賈政、賈赦、秦可卿

人物:( ?)

整本書閱讀旨在引導學生通過整本書的閱讀,進一步拓展閱讀視野,豐富閱讀經驗,形成適合自己的讀書方法,提升閱讀鑒賞能力,養成好的閱讀習慣。教師能夠通過閱讀問題設置和閱讀表格示范,指導學生在閱讀中發現文章內在脈絡與層次,培養學生隨讀隨記的閱讀習慣,進而培養其具備良好的閱讀能力。

三、中西結合的跨文化閱讀

《課程標準》中提出,語文學科要幫助學生理解文化的多樣性。在理解中“懂得尊重和包容,初步理解和借鑒不同民族、不同區域、不同國家的優秀文化,吸收人類文化精華”。因此,中國古代文學經典與西方文學名著相結合的閱讀,能夠拓寬學生的國際視野,能讓學生在對比閱讀中獲得關于中西方文化的理解與思考,并嘗試探討不同民族文學之間共同話題和文化差異,進而理解、尊重文化多樣性。

特此,在高中語文課程教學中,可以開設外國詩歌及外國小說專題任務群,讓學生廣泛涉獵世界各國的經典文學作品,如詩歌領域推薦精讀莎士比亞的《十四行詩》、狄金森的《籬笆那邊》、葉芝的《當你老了》、普希金的《一朵小花》、里爾克的《豹》等名家代表作,幫助學生在中外詩歌的比照中,感受中西思維方式和表達方式異同,尋找情感的相通性、意象的相似性、表達的差異性,了解世界范圍內詩歌的古典主義、 浪漫主義、現代主義不同思潮影響下的創作特點。在小說領域推薦精讀名家名作,如海明威的《橋邊的老人》、伍爾夫的《墻上的斑點》、列夫托爾斯泰的《娜塔莎》,斯特林堡的《半張紙》、卡夫卡的《變形記》等,讓學生能夠從全知視角到限知視角、從結構的“常”到“變”,從事實到虛構,從扁平人物到圓形人物多角度鑒賞作品,學習小說創作的方法,為想象類作文寫作能力的提高打下一定的基礎。

四、理論與實踐相滲透的體驗閱讀

語文作為一門實踐性的課程,在實踐中提升人的審美涵養是此學科的重要目標,而閱讀是連接理論與實踐的紐帶。理論與實踐的滲透閱讀,一方面體現在文學理論、文化叢書與小說、散文、詩歌、戲劇四大樣式作品的有機結合。另一方面體現在閱讀書籍與行走自然社會的交互體驗。

高中學生已經具備一定的抽象思維和邏輯思維能力,在此基礎上推薦理論性叢書有助于幫助其深化學科認識。此外,高中語文還承擔著一定的哲學思維與理論素養的培養功能。因此教師可推薦書目如李澤厚的《美的歷程》、朱光潛的《談美書簡》、馮友蘭《中國哲學簡史》、羅素的《西方哲學史》等。這些關于詩學、美學、散文論、藝術理論的專著,有助于學生在已有具體文本閱讀中產生更深入的思考,進而將個人的閱讀實踐體驗與理論提升相結合,既具備形象感知,又拓展了理性認知。

《語文課程標準》明確指出“增進課程內容與學生成長的聯系,引導學生積極參與實踐活動,學習認識自然,認識社會,認識自我”。理論與實踐相滲透的閱讀,應該是走出去的閱讀,是由課內閱讀將文字轉化成現實感觸,又將現實體悟沉淀下來,成為行走的發現和尋找閱讀的新起點。“江南文化之旅”將江南文化與明清文化結合和,“西安文化之旅”將西安文化與唐宋文化打通。學生在閱讀中發現,在行走中感悟,閱讀后的體會與親臨后的感受與寫作,能夠將閱讀引向生命,引向深廣。

閱讀是提升學生語文核心素養的重要途徑,教師要通過精心篩選和推薦的閱讀書目、精心設計和實施的閱讀課程、精心研討和解讀的書籍導讀、精心組織和籌劃的閱讀活動等,幫助學生形成和積累自己的閱讀經驗,尋找廣泛的閱讀興趣與方向,養成持續穩定的閱讀習慣,培養完備的閱讀能力。在閱讀中融入情感、生成個體體驗,完成自身的成長;在閱讀中感受文化,提高修養,形成文化自信;在閱讀中探究深思,汲取民族智,提高把握社會和人生的能力。愿閱讀教學能夠為學生的素養提升、思維拓展、思想發展和精神成長有效助力!