甲磺酸阿帕替尼和替吉奧治療晚期胃癌的效果和預(yù)后觀察

王雅婕,胡 毅?

(1.中國人民解放軍總醫(yī)院腫瘤內(nèi)一科,北京 100853;2.南開大學醫(yī)學院,天津 300071)

胃癌是臨床上較為常見的一種惡性腫瘤疾病,根據(jù)臨床研究顯示,我國由于癌癥導(dǎo)致死亡的幾率位居第三。目前,臨床上通常采取手術(shù)的治療方法,但是由于該類疾病發(fā)病初期所表現(xiàn)的臨床癥狀并不顯著,大部分患者到院就醫(yī)時已經(jīng)處于疾病晚期,錯過了寶貴的治療時機,此時,對于胃癌晚期患者而言,化療已經(jīng)成為治療的首選方式[1]。臨床上利用靶向藥物治療該類疾病所發(fā)生的不良反應(yīng)相對輕微,患者的耐受性相對較好,甲磺酸阿帕替尼作為一種新型的靶向藥物,在我國晚期胃癌患者的治療過程中已經(jīng)被廣泛應(yīng)用[2]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

抽取我院2016年2月~2017年2月接收的68例晚期胃癌患者進行對比研究,按照用藥類型的不同分為治療組和常規(guī)組,分別34例。其中,治療組男性24例,女性10例,最小年齡為44歲,最大年齡為74歲,平均年齡(64.15±4.54)歲;常規(guī)組男性22例,女性12例,最小年齡為46歲,最大年齡為78歲,平均年齡(64.74±4.85)歲。經(jīng)統(tǒng)計學的處理和檢驗,兩組患者的基本資料差異不具有統(tǒng)計學意義(P>0.05),可以比較。

1.2 治療方法

常規(guī)組服用替吉奧(福州海王福藥制藥有限公司,國藥準字H20140019)藥物進行治療,每次服用40~60 mg,2次/d,每次均于餐后30 min服用,4周為一個療程。具體可以分為以下用藥方法:①患者體表面積<1.25 m2時,每次服用40 mg;②患者體表面積在1.25~1.5 m2之間時,每次服用50 mg/次;③患者體表面積≥1.5 m2時,每次服用60 mg。

1.3 臨床觀察指標

觀察并比較兩組治療效果以及不良反應(yīng)發(fā)生幾率。不良反應(yīng)觀察指標:高血壓、蛋白尿、白細胞減少、腹瀉等。

1.4 統(tǒng)計學方法

本組試驗均利用SPSS 17.0軟件進行處理和核驗,P<0.05為差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié) 果

2.1 比較兩組治療效果

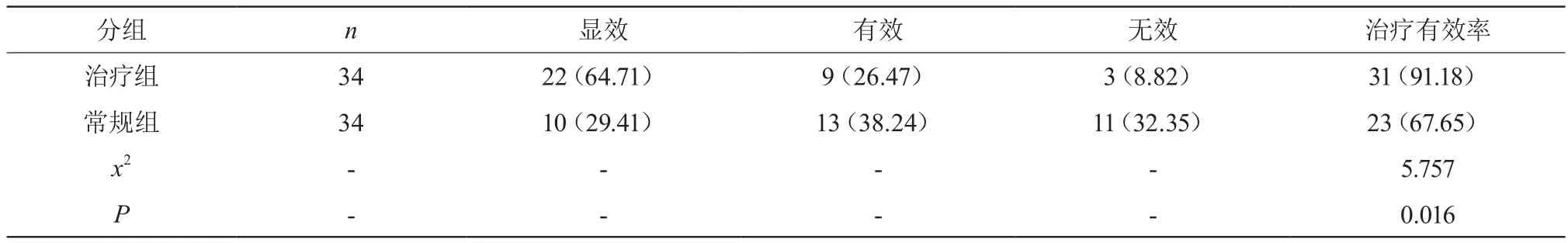

治療組的總體有效率31例(91.18%)顯著高于常規(guī)組23例(67.65%),P<0.05為差異具有統(tǒng)計學意義。見表1。

表1 2組治療有效率比對 [n(%)]

2.2 比較兩組不良反應(yīng)發(fā)生幾率

治療組的不良反應(yīng)發(fā)生幾率2例(5.89%)顯著低于常規(guī)組9例(26.47%),卡方值=5.314,P值=0.021,P<0.05為差異具有統(tǒng)計學意義。

3 討 論

近幾年來,臨床上通過加強對于胃癌患者靶向藥物治療的力度逐漸加深,認為抗血管生成類靶向藥物與腫瘤的發(fā)生以及血管的生成存在密切關(guān)聯(lián)[3]。血管內(nèi)皮生長因子(VEGF)信號的傳導(dǎo)通路對于血管的生成起到十分重要的作用,通過激活下游信號通路,參與到內(nèi)皮細胞的遷移和生長過程,其中,VEGFR-2對于血管生成十分重要,主要表現(xiàn)在血管內(nèi)皮細胞以及骨髓來源內(nèi)皮細胞的表達。阿帕替尼作為抑制VEGFR-2的小分子藥劑,能夠有效抑制腫瘤血管的生成[4]。

經(jīng)過大量的分析和討論充分表明,治療組的總體有效率31例(91.18%)顯著高于常規(guī)組23例(67.65%),治療組的不良反應(yīng)發(fā)生幾率2例(5.89%)顯著低于常規(guī)組9例(26.47%),P<0.05為差異具有統(tǒng)計學意義。因此可見,對于晚期胃癌患者采取阿帕替尼的治療方法,能夠減少不良反應(yīng)的發(fā)生,具有給藥方便、耐受性好等優(yōu)勢。

言而總之,與替吉奧藥物治療相比,通過對晚期胃癌患者行甲磺酸阿帕替尼治療,不僅能夠降低不良反應(yīng)發(fā)生幾率,同時,還能夠提高治療效果和質(zhì)量,利于患者的病情恢復(fù)。

[1]王大鵬,宋莎莎,王 凱.晚期胃癌甲磺酸阿帕替尼聯(lián)合化療臨床療效分析[J].世界最新醫(yī)學信息文摘:電子版,2016,26(87):130-131.

[2]王藝茜,鄧曉琴,孫亮新.甲磺酸阿帕替尼治療晚期胃癌1例病案報道[J].中國醫(yī)藥指南,2016,14(26):221-222.

[3]郎豐平,趙毓毅,范 鵬.甲磺酸阿帕替尼治療晚期胃癌的療效及安全性分析[J].實用癌癥雜志,2017,32(6):996-998.

[4]姚藝瑋,何義富,胡 冰,等.阿帕替尼治療晚期胃癌臨床觀察[J].中華腫瘤防治雜志,2017,24(6):389-393.