集體歡騰與靈光塑造:數字時代流行音樂商業價值研究*

■ 李育菁 張 捷

一、數字復制時代下流行音樂產業的問題意識及理論的初步回應

流行音樂產業面臨數字化時代帶來的挑戰,多數相關研究仍停留于探討流行音樂在媒介轉換下的市場不適應性并提出相應對策。然而,隨著時代的變遷,流行音樂因應消費需求而轉換其媒介與載體是不可逆的事實。在科技井噴式發展與載體快速轉變的時代,“物”轉為數字位元并快速流傳在網絡世界中而逐漸消解,因而拘泥于數字媒介與載體轉換的議題探討或為音樂盜版而哀悼,終究只能解決短暫性與淺層性問題。音樂朝虛擬化發展而價值消散,從而將價值視角回歸于“人”來追尋流行音樂產業最核心且恒久性商業價值為何,成為流行音樂產業面臨快速變遷的數字時代所不得不厘清的第一個問題。

同時,音樂選秀節目從90年代至今仍舊是觀眾與節目制作單位所偏好的節目形態,當前關于音樂選秀節目或選秀節目的研究雖取得相當豐碩的成果,但多數研究的切入視角聚焦在選秀節目作為傳媒產業一環并探究其商業模式、傳播形態、社會反思等議題。鮮少有研究將音樂選秀節目視為流行音樂產業價值鏈一環去追究其為流行音樂帶來的“傳播加值”效應。文化產業價值鏈中每一個環節的運作都是為了替最后的產品(作品)添加更多的價值。①因而,在厘清流行音樂產業最核心的商業價值問題后,我們必須深入追尋第二個問題:音樂選秀節目若作為流行音樂產業價值鏈的一環,如何為流行音樂產業的核心商業價值帶來加值效益?

如前所述,數字時代音樂作為“物”的價值已被消解,我們必須回歸到“人”的身上重新追尋流行音樂的核心價值。第一,從受眾“集體人”角度來塑造價值,全媒體時代造就了社群的集體情感交流,將輿論導向了集體無意識,②通過媒體不著痕跡地在消費者心中內化了同質性的大眾流行風潮與記憶。在此媒體社會脈絡下,歷久彌新的音樂選秀節目中具儀式性選秀制度加上媒體渲染所形成的“造星”效應與宗教“造神”效應,皆是通過集體感染力來創造出對特定指涉對象的“膜拜價值”。因而,涂爾干所提的集體歡騰理論,可從過去的宗教集會歡騰被延伸到當下音樂選秀節目的集體熱潮,并為流行音樂產業與大眾、媒體互動創造加值的一環。

第二,從原唱明星“個體人”來追尋價值,流行音樂就其音樂性與表演性而言可被視為“藝術”類型之一,面臨數字復制技術的沖擊,我們需要回歸到藝術作品最原始起點去思考何為其獨一無二的原真性價值。在攝像復制技術被發明的年代,本雅明書寫了《機械復制時代的藝術作品》一書,書中因藝術品面臨攝像技術發明后帶來的沖擊因而提出了靈光的概念。靈光即為原真作品因其最獨一無二的特質使觀賞者親臨其所體驗到的敬畏感與崇拜感。當時藝術品面對的攝像復制潮流,正如同現今流行音樂面對的MP3復制浪潮,皆是藝術品面臨復制能力普及到個人化市場的沖擊。因而,借助靈光理論能讓我們為流行音樂產業在數字復制沖擊后找到將價值回歸到原唱者身上的初步解答。

二、數字科技的破壞式創新:流行音樂產業商業價值鏈的沖擊

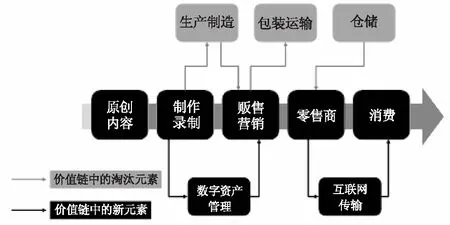

數字時代的虛擬化與位元化促使“物”向共享與免費的特性邁進,因而打破了傳統實體時代以“物”的使用價值與交換價值進行盈利兌現的核心商業價值。破壞性創新(Disruptive Innovation)一詞是由克雷頓·克里斯汀生(Clayton Christensen)所提出,其意指在商業、技術、科技上,一種新的用來提高產品質量或服務的方式,通常以低價或是不同設計以吸引消費者,在原有市場一開始并不被預期會造成影響,但在消費者接受之后,隨即取代原有產品,打破了以往慣有的使用模式,并且對被取代的產業造成嚴重的傷害。③在所有的文化產業類別之中,流行音樂是第一波面臨數字科技沖擊的產業,其改變了流行音樂原先以販售實體唱片營利的商業模式及價值鏈(如圖1),也改變了聽眾的消費方式。

圖1 數字科技對音樂商業價值鏈的沖擊④

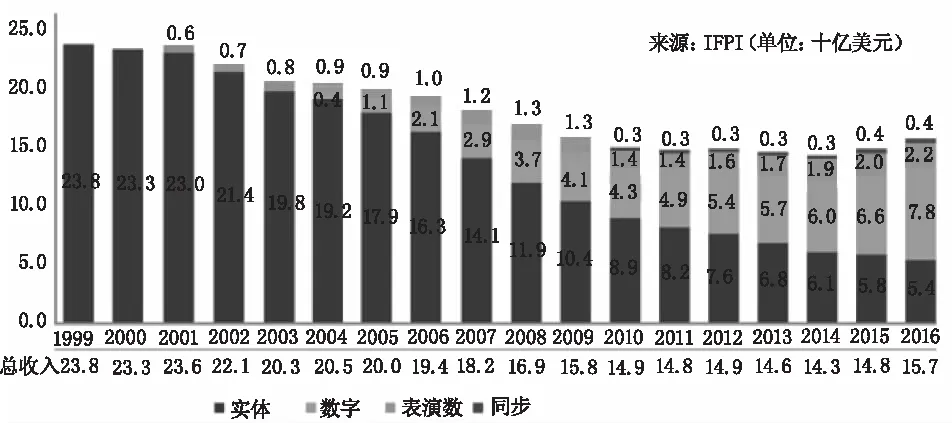

國際唱片業協會(International Federation of the Phonographic Industry,IFPI)的《2017年全球音樂報告》中追蹤1999年到2016年間的流行音樂產業收入狀況顯示,實體唱片收入逐年降低,即便數字音樂逐年攀升,數字音樂攀升的速度仍舊趕不上實體音樂衰落的速度(如圖2)。因而,以“販售音樂”的角度來看流行音樂產業整體收入是下降的。

圖2 1999-2016年全球錄制音樂行業收入⑤

美國唱片工業協會(RIAA,The Recording Industry Association of America)的調查指出,美國自2000年以后整體音樂產業及實體唱片銷售逐年遞減,2011年開始數字音樂銷量超越實體唱片并逐年攀升。此外,據歐盟知識產權局(European Union Intellectual Property Office,EUIPO)的報告指出,盜版音樂已經嚴重損害了歐洲唱片產業的利益,報告顯示2014年歐盟19國因盜版音樂共損失1.7億歐元(1.9億美元),占總銷售額的5.2%。⑥華語地區的盜版狀況亦猖獗。根據統計,臺灣地區在2005年的正版音樂總銷售金額約只有1997年的四分之一,1997年正版音樂銷售金額約120億臺幣,成長率為11%,但2005年銷售金額僅剩17億臺幣,成長率為-11%。正版CD銷售劇烈下降的主要原因來自網絡充斥未授權的數字音樂。⑦自2005年起,國際唱片業協會(International Federation of the Phonographic Industry,IFPI)組織了多場針對百度MP3搜索的訴訟,最終均以法院認定百度MP3搜索符合避風港原則,音樂公司的訴訟請求被駁回而告終。在訴訟勝利的鼓勵下,百度MP3搜索在中國市場的份額節節攀升,曾一度高達中文音樂搜索市場份額的92.8%。⑧上述各項數據顯示數字科技對流行音樂產業的沖擊是全球性的現象。

MP3數字格式如同當年的工業革命影響音樂產業原有的形態,讓音樂由原先的實體商品轉變成虛擬的位元,改變了消費者接收與聆聽音樂的方式,甚至是舍棄購買實體唱片的消費行為,只要是電腦的使用者就具備復制與傳播音樂的能力。然而,讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard)認為,“消費是用某種編碼及某種與此編碼相適應的競爭性合作的、無意識的紀律來馴化他們;這不是通過取消便利,而相反是讓他們進入游戲規則。這樣,消費才能只身取代一切意識形態,并同時只身擔負起使整個社會一體化的重任,就像原始社會的等級或宗教禮儀所做到的那樣。”⑨其論述與流行音樂在數字時代的消費是相左的,原因在于傳統的流行音樂產業僅將商品消費停留于“物”的使用價值,以使用“物”的概念去兌現流行音樂產業的交換價值,而非其象征價值。當數字時代的流行音樂作為“物”的使用與交換價值和零畫上等號時,則不能再以販售唱片作為其營利的主軸,因而不得不從“人”的消費象征意義的符號化視角去重新思考流行音樂的新商業模式與核心獲利點所在。上圖2中逐年攀升的明星“表演權”與受眾集體追捧的“象征價值”間的關系初步提供了流行音樂產業從“人”的價值視角突破困境。

三、音樂選秀節目的受眾集體歡騰效應

全民的音樂選秀熱潮如涂爾干所提的集體歡騰效應般地狂熱。集體歡騰原意是用來解釋宗教信仰通過集會之際,社會互動變得非常頻繁與活躍,人們相互探訪,比以往更多地匯集起來。社會成員通過聚集在一起表明其共同信仰,喚起內心深處的信仰。所有人的內心都向外部的印象充分敞開,想表達的任何情感都可以不受阻攔。每個人都對他人做出回應,同時也被他人不斷地增強,由此產生出歡呼雀躍的場面。⑩涂爾干認為,宗教信仰因在集會當中的一種高度緊密的感情網絡以及充滿激情的儀式背景才能被建立起來,參與集會的人們因為彼此相互分享內心的激情而建立起集體經驗,并強化了他們的信仰,進而產生膜拜。社會學的視角往往能提供當今社會現象另一種解釋的方式。涂爾干的集體歡騰理論亦能解釋中國大陸一系列的音樂選秀熱潮,節目精心策劃的流程如同被設置好的宗教儀式,選秀歌手如同被膜拜的神祗,觀眾雖沒有在現場集合,但通過網上的直播與社群討論使觀眾如同親臨現場,并在網上聚集討論,每位選秀歌手皆有粉絲群,粉絲間通過彼此在網上分享感想,并一起表明對共同偶像的青睞,彼此強化并喚起內心深處對歌手的膜拜。

(一)音樂選秀節目的集體歡騰方式

1.參與式歡騰

英國傳媒理論家哈特利曾經指出,觀眾在欣賞電視節目時,既是消費者,又是生產者。在此“生產”與“消費”的涵義強調的是消費者自行生產意義,并消費其所生產的意義。因而,觀眾常常會從單純的文化消費者,轉變為實際的文化生產者。選秀節目的制作強調受眾的參與性,這其實正是讓觀眾生產意義的關鍵性安排。因為,這一安排設計強調在節目進行的過程中,觀眾不僅是節目消費者,還成為節目內容的創造者和發展走向的決定者,觀眾的意志具有決定性的作用。因此,選秀投票環節的設計讓觀眾有一種主導節目走向的掌控權。明星的膜拜價值則在投票競選的過程中被逐漸強化,正如前述,觀眾消費自己所生產出來的意義,投票的結果正是觀眾在參與投票過程中所生產出來的意義,觀眾所膜拜的明星是他們通過投票環節所生產出來的結果,這使參與的觀眾感到自己在這個節目中并不是被忽略的、被動的受眾,而是有決定權的受眾甚至是主體的一部分。

“海選”原先起源于政治用語,用來描述全體村民自由提名村委會候選人,這個政治術語用于娛樂,其影響力甚至已經超過了原先的意義。海選具有很強的心理接近性,節目通過網絡將集體歡騰的參與者擴大至全民,讓觀眾產生一種歸屬感,達到“全民參與,全民同樂”的收視效應。海選“全民參與”的特性將節目效應導向古斯塔夫·勒龐(Gustave LeBon)所謂的群體情感夸張化結果,其認為“群體中的個人和原始人非常相似,因為原始人把事情視為整體的,不會對此進行細分,且常常無視事情的中間狀態。群體也是如此,所以它具有夸張的情感傾向。一旦呈現出某種情感,在暗示和感染的作用下,它就會迅速傳播開來,于是這種情感所承認的那個對象就會變得強大。”網絡集體活動亦有促使參與者形成決定功能(Decision-Shaping Function)。隨著海選賽程的變化及節目的進展,觀眾自覺或不自覺地想要促進或改變選手的命運或節目的進程,此時傳播主體與客體之間的心理距離縮短了、消失了。受眾幾乎忘記了傳者與傳播媒介的存在,忘記了自己是信息的接收者,似乎自己就是現場的目擊者,傳者與受者之間的鴻溝也消失了。通常選秀節目以每周一次的重復性表演將這些歌手的印象植入觀眾的心中,這些選秀明星的誕生來自于長時間且連續不間斷的節目播放,因此,這些歌手猶如觀眾熒幕家人般的親近且密不可分。

2.草根夢想與故事催化

當今已進入商品化社會,電視成為消費品選擇的一種,電視文化成為精神文化的一種,人們通過電視消費觀看不同節目的過程來滿足多元的心理需求。電視是豐富多彩的社會文化和娛樂的提供者之一,依托這個平臺,音樂選秀節目脫穎而出,受到廣泛關注,這其中原因不乏其節目制播流程滿足了受眾多元化的心理訴求。立普斯(Theodor Lipps)曾提及:“我對一個感性對象的知覺直接地引起在我身上的要發生某種特殊心理活動的傾向,由于一種本能,這種知覺和這種心理活動一者形成一個不可分裂的活動。……對這個關系的意識就是對一個對象所產生的快感的意識,必以對其對象的知覺為先行條件,這就是移情作用。”立普斯亦提到,移情作用確定一個事實:對象就是我自己,根據這一標志,我的這種自我就是對象;也就是說,自我和對象的對立消失了或者說并不存在。移情作用所指的不是一種身體感覺,而是把自己感受到審美對象里面去。電視音樂選秀節目的制播過程中強烈地挪用了移情作用。制作方很強調受眾參與感的獲得,因此節目經常讓選拔者用自身夢想引發觀眾共鳴,參賽者貼近民眾的草根故事讓觀眾產生一種自我投射與移情心理。觀眾藉由觀賞素人參賽者的表現,進行不可分割的反身替代式參與,每一次的觀賞都仿佛是進行了一場模擬與想象,將參賽者的生活經驗與音樂體驗投射于自己的日常生活,使得在這過程中的觀看經驗更加豐富與享受,而這正是真人實境節目中的一貫賣點。“夢想”為中國音樂選秀節目的高明手段,以“實現夢想”的精神目的取代現實的金錢目的。“打造平民明星,實現普通人的夢想”在中國掀起了一股聲勢浩大的電視娛樂浪潮,形成了一種不容忽視的電視文化現象。

3.心靈交感式互動

除了上述幾項特點使選秀節目起到全民歡騰效應外,互動則是另一項成功關鍵因素。互動,是國內傳媒引進的一種節目運作方式,是傳播者與受眾之間的雙向交流,是由傳播者本位向受眾本位的轉變。從社會學的角度來看,互動行為是社會上人與人、群體與群體之間通過信息的傳播,發生相互依賴性的社會交往活動,是人的心理交感和行為交往的過程。節目采取互動方式使觀眾在接受傳播過程中產生特殊的心理活動。“夢想”成為選秀者與觀眾情緒宣泄、心靈交感的最佳主題設定,當觀眾被電視節目中的人或事感動時,他可以比較自由地宣泄自己的情緒。約瑟夫·B·沃爾瑟(Joseph B.Walther)通過實驗發現“計算機中介(網際網絡)交流被一致地評價為比面對面更有情感”。節目藉由心靈層面的故事性互動,強化了觀眾對于參賽者的情感忠誠,使觀眾成為參賽者的粉絲,加上網絡虛擬社群的留言互動下,粉絲間的情感忠誠因網絡集體歡騰而被強化。虛擬社群群體給予其中的參與者一種在線的歸屬情感。而這種社群正如涂爾干所謂“社會成員通過聚集在一起表明其共同信仰,喚起內心深處的信仰,所有人的內心都向外部的印象充分敞開,想表達的任何情感都可以不受阻攔”。在節目播出的同時,影像立即被分享至各個社群媒體及影音平臺,這股歡騰的效應則從節目中延伸至網絡上,進而擴大參與這場盛宴的歡騰人數,大家一起在網絡上創造情感交流與集體經驗。此外,流行音樂公司看準了這股浪潮則將自家藝人推往選秀節目中參賽,公司藝人以素人之姿角逐競賽,增加歌手在網上的討論度。網絡上累積大量歌迷與網民對于歌手的評論,集結更多關于歌手的同好與意見分享,透過網民彼此相互分享內心對于歌手的激情而強化了他們對歌手的崇拜,集體歡騰氛圍即在網絡上非理性地發生,歌手靈光即在此氛圍下被商業化地建構。

(二)音樂選秀節目的集體歡騰場域

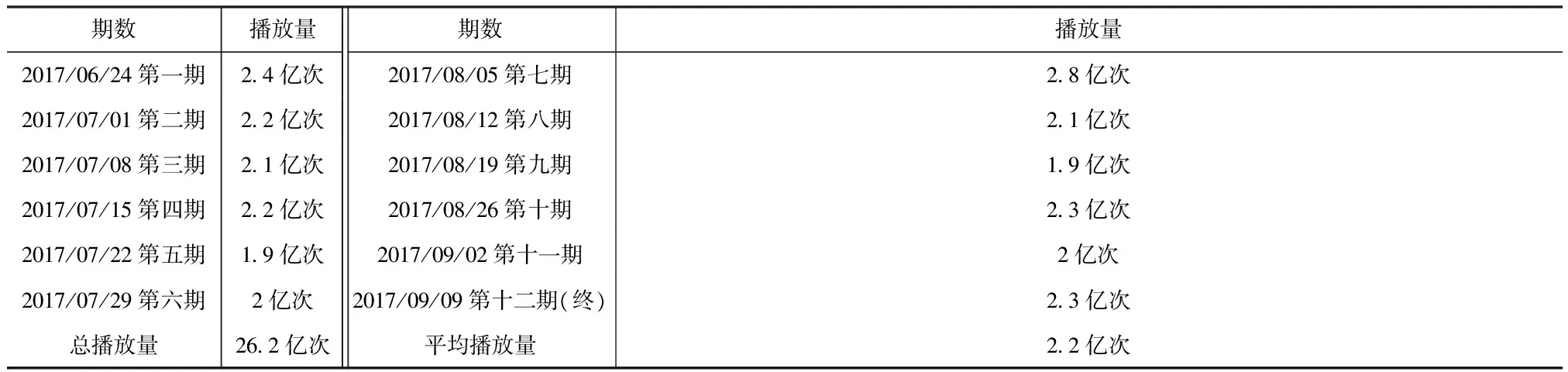

一場場的音樂選秀節目,有如涂爾干所謂的宗教集會,它集合了娛樂產業、流行音樂產業、歌迷以及社會公眾,在一場場選秀節目中明星們齊聚一堂,藝人在節目制作單位的神話性建構安排下配合演出,新人歌手則在音樂公司的安排下參與選秀節目,而觀眾則在屏幕前熱熱鬧鬧地加入了這一場場被精心制作的集會盛宴。集體歡騰效應就在節目的播出和歌迷網絡參與中悄然誕生。若要探討選秀節目的集體歡騰現象的具體體現,首先應由收視率談起,因為收視率是集體歡騰的數據化的證明。現今觀眾對于綜藝節目的消費媒介已從電視轉為網絡平臺,以近期掀起一股熱潮的愛奇藝自制節目《中國有嘻哈》為例,本研究進行整理統計如下表1所示。與愛奇藝平臺上同期的較受關注的綜藝節目相比,發現平均大型節目一期播放量為2000~3000萬次,而《中國有嘻哈》的平均播放量為2.2億次,約是其他綜藝節目的7~11倍之多。當然這也和《中國有嘻哈》是愛奇藝自制網絡綜藝有關,這里的播放量問題上,只在網絡新媒體播放的網絡綜藝與電視綜藝之間常常有別。

表1 《中國有嘻哈》在愛奇藝平臺上的播放量

材料來源:整理自愛奇藝播放平臺

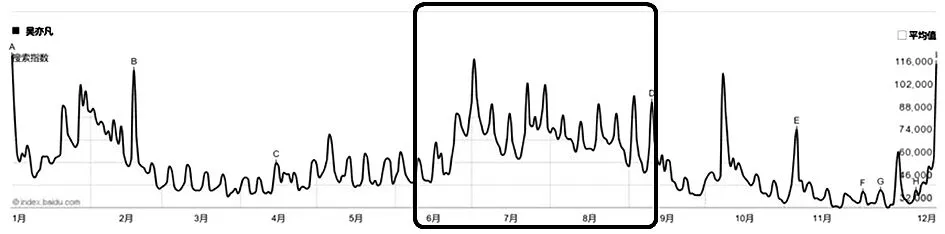

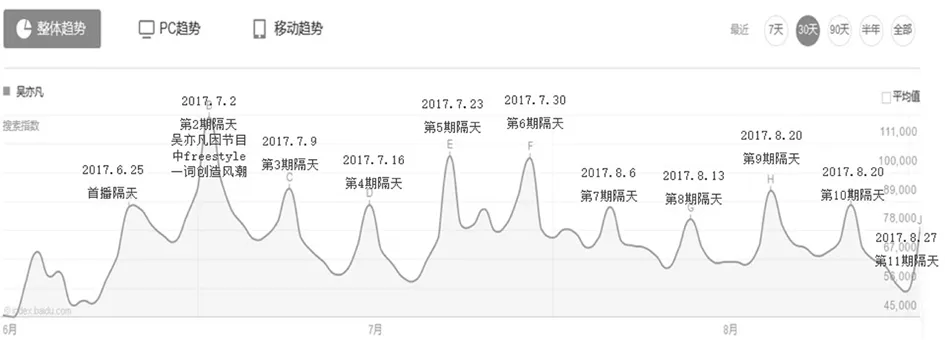

前述的播放量是選秀節目集體歡騰效應在量化方面的證明,進一步以節目中的高人氣導師吳亦凡為例做數據化分析。其在2017年的《中國有嘻哈》中以導師身份參與節目錄制。從圖3中2017年“吳亦凡”的百度搜索指數結果顯示,在6月底至8月期間,是吳亦凡的搜索指數呈現2017年中達最高且密集起伏的時段,此時段與《中國有嘻哈》節目的播出時段相吻合。

圖3 2017年吳亦凡百度搜索指數結果

在圖4中我們進一步將時間聚焦于2017年6月至8月間,可發現吳亦凡搜索指數的起伏與《中國有嘻哈》每集播出時間是相吻合的,尤其在《中國有嘻哈》節目第二集播出的隔天(2017年7月2日),因吳亦凡在該節目中以“freestyle”一詞創造熱搜話題,而在百度搜索指數達單日11萬余萬次,此為吳亦凡在2017年中達最高搜索量的一天。從中,我們不難發現選秀歌唱節目對于一名藝人在網上討論度的影響力。如前所述,網絡是當今民眾集體歡騰的聚合場域,百度搜索數據顯示了吳亦凡的光環效應隨著網絡集體歡騰熱潮被向上推進。

圖4 2017年6-8月吳亦凡百度搜索指數與中國有嘻哈

如今,在消費關系中,消費者的需求瞄準的“不是物,而是價值。需求的滿足首先具有附著這些價值的意義”。換句話說,在今日的消費社會中更受消費者青睞的不是物品本身的功能,而是某種被制造出來的象征性符碼意義。當代生活就是一個符號化的過程,物品要被消費首先要成為符號,只有符號化的產品,例如為廣告所描繪,為媒體所推崇,為人們所理解,成為一種時尚,才能成為消費品。選秀節目的集體歡騰過程即是娛樂界、媒體界結合音樂界進行明星符號化建構的一種手段。選秀節目搭配其神話言說式的節目流程,將流行音樂明星作為“符號具”進行符號化演繹,進而將具 “符號意”的光環加諸于明星身上,最終才能讓其成為流行音樂產業鏈中可被加值消費的商品。當流行音樂產業的商業核心價值不再是商品本身的功能,而是價值意義,則其能跳脫盜版僅能提供使用價值的沖擊。

四、音樂明星的靈光塑造與商業價值

如前所述,數字時代“物”的消解使得流行音樂產業無法再依循過去販售音樂使用價值作為核心商業模式,因而將商業價值回歸到人的身上。流行音樂產業以音樂選秀節目為手段營造受眾集體歡騰,通過此方式將當今消費的“符號意”加冕于音樂明星身上,形成明星為人所追捧與消費的“靈光”。

(一)從機械復制時代的藝術品“靈光”到數字時代的音樂明星“靈光”

靈光具體定義是指在一定距離之外但感覺上如此貼近實物的獨一無二的顯現,意味人們在獨特藝術品面前經驗的那種敬畏感,也就是藝術的本真或真實性,即藝術作品由其獨特性而獲得的審美價值。換句話說,即為觀賞者親臨最獨一無二的原真作品所體驗到的敬畏感與崇拜感。本雅明提到,靈光的衰竭來自于通過每件實物的復制品以克服其獨一無二性。復制技術讓藝術品得以普遍地親近于大眾,也因而使藝術品的靈光消散。在數字時代下,與其感嘆流行音樂價值鏈被數字復制技術所破壞,不如深究流行音樂本真的靈光所在。其實,流行音樂產業不論是在黑膠、卡帶、光盤或是現今的MP3時代,它自始至終都是使音樂靈光消散的一項復制產業。如今,我們會正視到這個問題,只是因為數字科技讓音樂復制技術變得更加容易而沖擊了原先大量復制生產所應有的商業價值。雖然數字科技破壞了原有音樂產業營利結構,但是同時也為音樂產業注入重新思考的能量。

由于數字復制技術的出現,讓我們重新體會到一項文化產業最重要的價值源頭——靈光。若就流行音樂產業來說,其最獨一無二的靈光即是親臨現場聆聽從歌手口中所演唱出的音樂,靈光即是來自于歌手本身,這是任何一項復制技術所無法取代的流行音樂本真。靈光似乎也讓流行音樂產業在重創后找到其核心商業價值。其實歌手靈光早在上世紀90年代的實體唱片時代即發揮效應,當時現場演唱不被視為音樂公司回收成本的主力,許多音樂公司僅將它視為銷售唱片的宣傳方式之一,只要歌手發行唱片,記者會、簽名會、握手會等場合屢見不鮮,更甚至在公開場合舉辦歌手見面演唱會,通過民眾的好奇心及圍觀效應,達到宣傳歌手新片發行的效果。從當時以歌手來促進實體唱片的買氣則可初步窺探到,歌手光環在音樂產業中的影響力。歌手即為流行音樂的靈光與本真,這也說明了為何聽眾會想親臨現場只為親耳聽見歌手現場演唱并獲取簽名。然而,當時音樂公司仍以銷售實體音樂為主要營利模式,因此真正售票的大型演唱會與零星的、散落的、較無組織化的現場簽售小型活動相比場次較少,流行音樂產業并沒有將歌手現場演唱做妥善的商業規劃,并視為營利的核心。當實體唱片銷售面臨數字化科技的沖擊,流行音樂界逐漸意識到無法全從實體唱片銷售獲取利潤,但同時也認知到歌手靈光作為流行音樂產業下一步營利的核心價值。數字技術沖擊的不僅是音樂的制作、販售與聆聽的方式,也改變歌手出道的平臺。過去歌手皆通過音樂公司培養與包裝后才能面向大眾,市場競爭性相對較低。影音與社群網絡平臺讓素人擁有更多機會向大眾發布作品,這代表著歌手出道的門檻降低,但同時也意味著受到關注并建立靈光的難度提高。此時,音樂選秀節目的熱潮則成為歌手聚焦觀眾注意力與快速建立靈光的平臺。

(二)音樂選秀節目:明星靈光的加速器

本雅明在《迎向靈光消逝的年代》一書中曾提出,傳統藝術作品的“靈光”是因宗教神學目的而存在,它的“靈光”依附于藝術作品的膜拜儀式性。藝術作品最初仍歸屬于整個傳統關系,這點即表現在崇拜儀式中,我們曉得最早的藝術作品是為了崇拜儀式而產生的,起先是用于魔法儀式,后來用于宗教儀式。若將集體歡騰與靈光兩個概念應用于當今選秀節目中,歌手由于節目效應的帶動而被賦予靈光與膜拜價值,歌迷與觀眾對于節目中藝人的崇拜就猶如涂爾干所謂在集體歡騰中對宗教的膜拜。此外,媒體的高度關注與商業化渲染形成鮑德里亞超真實世界,這個世界是通過大眾媒體所看到的世界,并不是一個真實的世界,甚至因為我們只能通過大眾媒體來認識世界,真正的真實已經消失了,我們所看見的是媒體所營造的由被操控的符碼組成的“超真實”世界。歌手的靈光因通過媒體符號化塑造而被層層強化且被消費者所深深相信著。

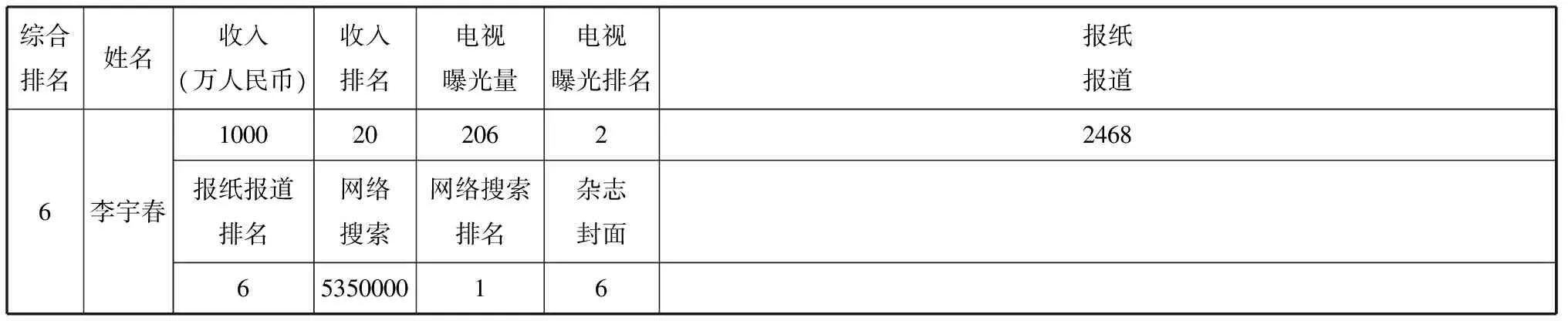

前述例子吳亦凡本身即為高人氣的娛樂明星,選秀節目僅是讓其明星的符號價值起到向上提升的作用。上述數據與案例僅能作為短時間集體歡騰所帶來的靈光加值效益,若要進一步分析選秀節目如何將一名默默無名的素人賦予具長久神話價值靈光的明星,李宇春仍舊是無法避開的經典案例。2005年的《超級女生》(以下簡稱《超女》)最終總決賽收視率創下高達11.65%的好成績,市場份額29.54%。約有15萬的年輕女生參與海選賽事,單場手機短信超過1500萬條,更有100多家媒體跟蹤報道,200多萬新浪網“超女”專題跟“帖”,還有將近160萬的Google搜索相關網頁,近4億觀眾狂熱追看,再加上平面、電視、網絡傳媒“海陸空式”的全面席卷。這些驚人的報導數據及現象即是《超女》引發集體歡騰效應的最佳證明,當收視群眾越高,能引發的話題性就越多,觀眾就更容易建立彼此間的共同意識并經由網絡上的分享而強化。音樂選秀節目中歌手的靈光即是在這種媒體及商業化沸騰氣氛炒作下形成的,當靈光建構完成時,歌手自身的品牌隨之而生。2005年一場轟轟烈烈的《超女》歌唱大賽,將李宇春從一名平凡的素人助推為百度貼吧擁有100多萬粉絲、新浪微博400多萬粉絲的偶像歌手。如表2所示,李宇春在參加完《超女》節目的來年,即一躍成為《福布斯中國名人榜》排名第六的得主。尤其是其在網絡搜尋度排名第一,網絡搜索量達5350000次,李宇春的貼吧更蟬聯了三年發帖數第一,顯示了這股集體歡騰氣氛在網絡上的蔓延,而網絡亦是新時代下最容易引起集體歡騰及傳播效應的工具。這一系列關于李宇春在網絡上創造的神話,也說明了李宇春的明星靈光在網民集體歡騰效應下的發酵。

表2 2006年《福布斯中國名人榜》

表2 2006年《福布斯中國名人榜》

綜合排名姓名收入(萬人民幣)收入排名電視曝光量電視曝光排名報紙報道6李宇春10002020622468報紙報道排名網絡搜索網絡搜索排名雜志封面6535000016

馬克·波斯特(Mark Poster)提到,現代的消費關系變成消費對象的是能指本身,而非產品;消費對象因為被結構化成一種代碼而獲得了權力。在選秀節目集體歡騰中所建構的偶像靈光,成為了李宇春的能指,圍繞著李宇春所產生的后續商業價值則是李宇春因被賦予能指所獲得的商業權力。例如,其在《超女》賽事結束后成為太合麥田音樂公司力捧新人,演唱會的出場費每場約在150萬左右,平均每首歌5000萬元,可口可樂、SWATCH時尚表、佳潔士牙膏等的代言獲利約700萬。臺灣地區昔日的華語音樂中心地位逐漸沒落,取而代之的是具龐大市場紅利的中國大陸,現今在臺灣歌手常通過收視率極高的音樂選秀節目讓廣大的大陸觀眾加深對他們的印象以提升其靈光。最為經典的例子則是在《中國好聲音》擔任導師的庾澄慶和張惠妹。庾澄慶連續兩季出任浙江衛視《中國好聲音》導師、參加5場《好聲音》巡演,坐收8910萬臺幣。張惠妹在第二季《中國好聲音》首播的第二天,其網絡搜索量翻長了12倍多。同時,提及張惠妹的媒體報道是前一季度的近14倍。此外,2005年《超女》前三名歌手的商演報價,分別是李宇春25萬、周筆暢20萬、張靚穎15萬。第一季《中國好聲音》選手身價追平一線歌手,商演酬勞已達15萬元。商演報價前十名藝人皆曾擔任選秀評審與導師。雖然,這些數據及排名并非由官方統計,不具全然的可靠性,但我們仍能從中窺探到音樂選秀節目加速歌手、藝人靈光塑造不爭的事實。一方面節目組看上藝人原先所具備的靈光效應以提升收視率,另一方面綜藝節目也不斷地提升評委導師的靈光效應,二者相輔相成。通過選秀節目增加觀眾的關注度及媒體的討論度,當討論與關注越多,集體歡騰的效應就越高,非理性的崇拜才得以實現,藝人的靈光才得以建立與強化,受眾對明星的膜拜價值才得以塑造,此環節在流行音樂商業價值鏈受數字技術沖擊后,融入新價值鏈中并成為營銷與獲利中重要的一環。

五、數字時代下流行音樂新商業價值鏈的建構與反思

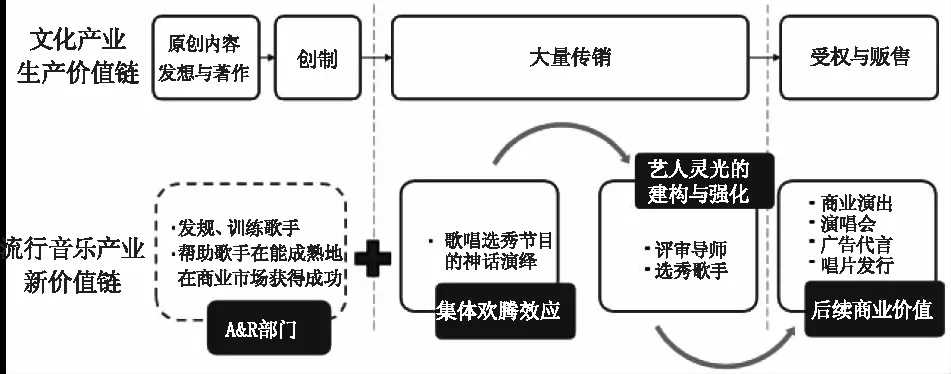

數字技術顛覆了流行音樂產業長久以來的價值鏈,然而也讓其重新思考另一種營利的方式。如圖5所示,即是當今華語音樂在數字復制技術顛覆后流行音樂產業的新形態商業價值建構。首先,通過一場場音樂選秀節目吸引觀眾的目光,節目以大眾參與、夢想故事、情感交流等神話言說的方式讓觀眾身歷其境,形成全民狂熱,并成功地將歌迷集結在網絡上對于這一場場選秀集會作出回應與分享,加上多方媒體的渲染及商業化操作,建構出如同涂爾干提出的宗教狂熱般的集體歡騰效應。在此效應的促進下,使觀眾對節目中選秀歌手及評審導師產生神話建構后具符號意義的崇拜感。音樂公司與經紀公司則藉由選秀平臺歡騰效應建構及強化旗下歌手的崇拜感與膜拜價值,當此目的達成時,藝人及歌手的靈光才得以塑造并同時身價翻長,引發歌迷想親臨現場感受偶像自身所散發出的靈光的欲望。在這種崇拜式、膜拜式的靈光建構下,音樂公司將賦予在藝人身上的膜拜價值與象征價值轉化為具商業性的交換價值。歌手靈光建構后的商業演出、演唱會、廣告代言、唱片發行等商業效應才得以實踐。

經過上述分析,我們可以理解到新價值鏈形成的兩大重要環節:神話言說式的集體歡騰與符號化的靈光塑造。這即是流行音樂產業在數字科技沖擊下尋求初衷價值所新開辟的營利方式。流行音樂產業在數字復制技術沖擊后重新找到其獲取商業利潤的方式,將商業價值重新回歸到藝人歌手身上。音樂選秀熱潮也讓流行音樂產業以更加集中且快速的方式對歌手進行價值的建構并帶來后續的商業價值。然而,當音樂選秀節目著重點不再是歌唱技巧與實力,而是誰的作秀能力強、話題性高,當衡量一名歌手,不再是他能唱響幾首好歌,能創作幾首好詞曲,而是他具不具備讓廣告商看上的代言能力、能開幾場轟轟烈烈的演唱會,或是能接多少籌碼的商業演出等衡量價值時,就如同尼爾·波茲曼(Neil Postman)在《娛樂至死》一書中所提及,現實社會的一切公眾話語日漸以娛樂的方式出現,并成為一種文化精神。在此潮流下,流行音樂產業是否漸漸背離了音樂性而走向純商業性?而這樣的商業化結果是否僅是一種短暫性的爆發?并無法起到音樂作為文化一環提供持久性與論流傳的作用。

圖5 數字時代下流行音樂產業的新商業價值鏈建構

如圖5所示,根據安迪C.普拉特(Andy C.Pratt)關于文化產業的生產價值鏈論述中認為主要的四個關鍵鏈結為:1.原創內容發想與著作→2.創制→3.大量傳銷→4.授權與販售。其與流行音樂產業的新價值鏈相對應,可發現集體歡騰與明星靈光建構及后續的商業價值能分別對應到文化生產價值鏈中的大量傳銷與授權販售,然而原創與創制環節是有所缺失的。多數美國音樂公司會設立目前華語音樂較為少見的A & R(Artist and Repertoire)部門,該部門專門負責發掘藝人與曲目,并訓練藝人實力。美國在2009~2013年間投入超過200億美元,且單在2015年就投入45億美元在此領域,占總投入資金的27%;流行音樂與其他如制藥和生物技術行業等10項研發類行業相比,其在研發投資比例排行第一,占16.9%。可見美國在歌手開發與培訓的扎實度,與此相比,華語音樂公司在此領域的投入相對較少。然而,當華語流行音樂產業將商業價值回歸于“人”的今日,則必須更深度的挖掘與培養明星的實力,才能形成更深遠與長久的商業價值。藝術與文化商品的成熟度與市場化培訓,不論在華語音樂產業或文化產業都是后集體歡騰時代必須深耕的一環,亦是新產業價值鏈中必須添加的一環,以深化并維持靈光的恒久價值,成為穩定的價值鏈環節。

注釋:

① Li-Min Lin & Tian-Dow Lee.SymbolicEconomyandCreativeManagement:CulturalandCreativeIndustriesUrgingforNewApproaches.ENCATC Journal of Cultural Management and Policy,vol.4,no.2,2015.pp.57-67.

② [瑞士]卡爾·古斯塔夫·榮格:《榮格文集》,馮川編譯,改革出版社1997年版,第83頁。“集體無意識”作為一種典型的群體心理現象無處不在,并一直默默而深刻地影響著我們的社會、思想和行為。集體無意識是人類心理的一部分,它不像個體無意識那樣依賴個體經驗而存在,因而不是一種個人的心理財富。個體無意識主要由那些曾經被意識到但又因遺忘或壓抑而從意識中消失的內容所構成的,而集體無意識的內容卻從不在意識中,因此從來不曾為單個人所獨有,它的存在毫無例外地要經過遺傳。

③ Clayton M Christensen.TheInnovator'sDilemma.New York:Harper Collins,2003.p37.

④ Clubgenesysiima.ImpactofDigitizationonMusicIndustry’sValueChain,GeneSys,https://clubgenesysiima.wordpress.com/2014/07/29/digitisation-in-music-industry/,2014/07/29。

⑥ 材料來源:http://musicbusiness.baijia.baidu.com/article/485187,2016/06/05。

⑦ 李瑞斌:《臺灣唱片業發展現況》,財團法人臺灣唱片出版事業基金會,http://www.ifpi.org.tw/record/activity/taiwan_music_market_130925.ppt。

⑧ 游云庭:《為何中國不在盜版音樂TOP20之列?》,速途專欄,http://www.sootoo.com/content/348243.shtml,2012/10/09。

⑩ [法]愛彌爾·涂爾干:《宗教生活的基本形式》,渠東、汲喆譯,商務印書館2011年版,第296-301頁。

由表7可知,隨著出血狀態效用值的降低,ICER值在不斷升高;當出血狀態效用值達到最小值0.88時,ICER達到最大值3 409.420 1元/QALY,此時阿司匹林用于CVD一級預防仍是具有經濟學優勢的。因此,對各轉移狀態的效用值進行確定性敏感性分析的結果證實這一經濟學評價結果是穩定的。