基于齒輪修形的齒輪箱靜動(dòng)特性研究

陳亮亮

(浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江 杭州 310018)

大量實(shí)踐證明,由于輪齒本身的制造誤差和裝配誤差加上受載后的變形,使得沿齒向的載荷分布不均,同時(shí)齒輪在嚙入和嚙出時(shí),由于基節(jié)的偏差將不可避免地要產(chǎn)生沖擊和噪聲。提高齒輪的加工精度是解決上述問(wèn)題的主要方法,但對(duì)加工工藝提出了更高的要求而且成本也相應(yīng)提高,而合理地采用齒廓、齒向修形可大大改善齒輪的嚙合狀況,提高安全性和延長(zhǎng)使用壽命。輪齒修形主要方法包括齒向修形和齒廓修形,其中齒廓修形被廣泛使用,但齒廓修形的參數(shù)選取是否合適一直是研究的熱點(diǎn)。

1 齒廓修形

齒廓修形就是在齒頂或齒根圓角部分附近將齒輪修薄,使其齒形逐漸偏離漸開(kāi)線的修整。齒廓修形主要目的是避免產(chǎn)生“頂刃嚙合”,同時(shí)也是為了減小單對(duì)齒、雙對(duì)齒交替過(guò)程中的波動(dòng)載荷。實(shí)踐和研究表明,齒輪的動(dòng)力性能對(duì)齒廓修形參數(shù)的選取很敏感,既不能太大也不能太小。如果修形量過(guò)小不能避免“頂刃嚙合”及載荷的突變,如果修形量過(guò)大雖然能避免“頂刃嚙合”,但重合度減小,可能導(dǎo)致齒輪箱噪聲的增加,達(dá)不到修形的目的。因而確定合理的齒輪修形參數(shù),對(duì)減小齒輪的嚙合振動(dòng)與傳動(dòng)系統(tǒng)的噪聲有著至關(guān)重要的作用。

目前齒廓修形的方法大致可分為經(jīng)驗(yàn)公式法、彈性力學(xué)法、函數(shù)法、微分幾何法和有限元法。經(jīng)驗(yàn)公式法根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式確定修形量的大小;彈性力學(xué)法結(jié)合彈性力學(xué)的理論推導(dǎo)出變形后修形量,從而選定齒廓修形的修形量;函數(shù)法則通過(guò)建立齒廓分段修形的修形增量函數(shù),求出修形段的曲線方程并確定修形量。

圖1 修形曲線齒端截面圖

圖2 修形曲線展開(kāi)圖

文章綜合考慮后采用有限單元法,有限元法則在建立齒輪三維模型的基礎(chǔ)上運(yùn)用有限元軟件分析齒輪上的載荷、應(yīng)力等,再對(duì)嚙合過(guò)程進(jìn)行仿真分析,從而確定修行量。此方法不僅避免了繁瑣的公式計(jì)算,還能較準(zhǔn)確地得到齒廓修形量。文章研究的對(duì)象為低速重載的齒輪箱,圖1和圖2給出了修形的齒端截面圖及展開(kāi)圖。

2 齒輪副靜力接觸分析

齒輪修形最重要的兩個(gè)因素是修形方法的選擇和修形量大小的確定,要合理地選擇修形量,在修形之前就必須進(jìn)行齒輪副接觸分析,掌握齒輪應(yīng)力的分布及各齒輪的彈性變形量。

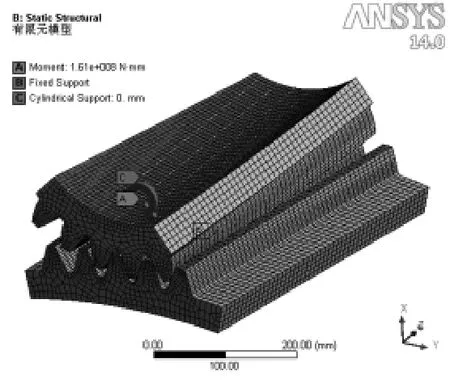

文章中研究的齒輪箱其輸入額定功率為8800kW,輸入額定轉(zhuǎn)速為520r/min,斜齒輪的重合度為2.9948,基于網(wǎng)格的劃分和計(jì)算時(shí)間的考慮,只取部分齒(五對(duì)齒)進(jìn)行分析。采用局部模型來(lái)代替整體模型求解,有限元分析模型、最大應(yīng)力圖、單、雙齒處位移變形圖、齒對(duì)間接觸壓力圖如圖3、圖4、圖5、圖6所示。

圖3 接觸分析有限元模型

圖4 最大等效應(yīng)力圖

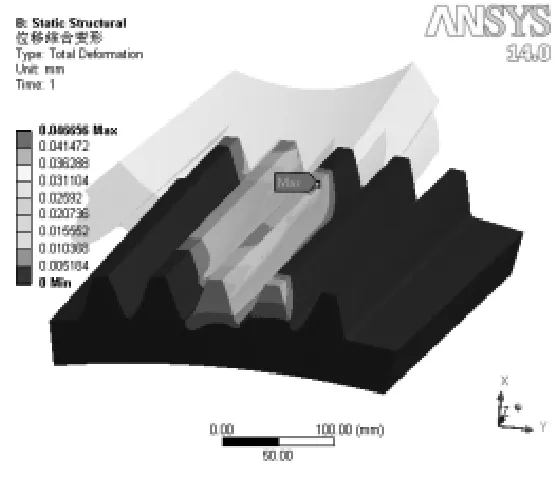

圖5 單、雙齒交替處位移變形圖

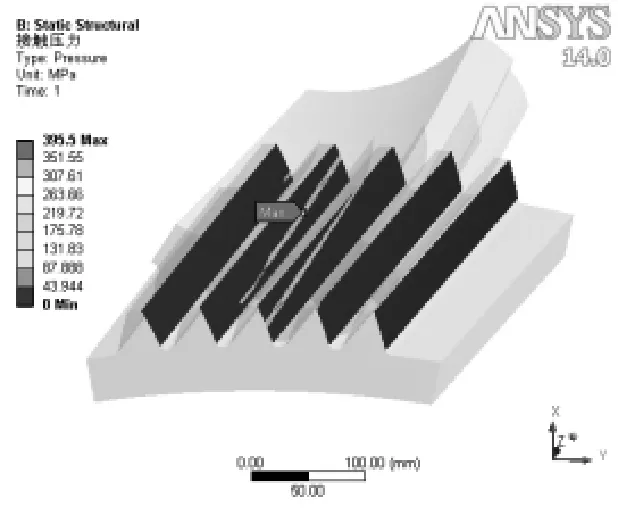

圖6 齒輪副間接觸壓力

由上述的分析結(jié)果得知:齒輪副之間的等效應(yīng)力的最大值為704.06MPa,與理論計(jì)算值750MPa相接近,表明所建立的幾何模型、有限元模型,以及所用假設(shè)等的合理性和正確性。理論的計(jì)算值偏大是由于在計(jì)算赫茲應(yīng)力時(shí)假設(shè)的兩接觸圓柱的寬度為無(wú)限長(zhǎng),而實(shí)際齒輪副嚙合時(shí)齒寬是有限的。結(jié)合圖4獲知最大等效應(yīng)力發(fā)生在輸出齒輪的齒頂處,此處是齒輪副嚙合的嚙入點(diǎn),由于受力面積小且受到較大的沖擊,從而出現(xiàn)了應(yīng)力集中的現(xiàn)象。

圖5為單、雙齒交替嚙合處的彈性變形圖,最大變形量很小只有0.0466mm。此處由于受載所產(chǎn)生的變形將會(huì)導(dǎo)致齒輪基節(jié)發(fā)生偏差,從而影響齒輪箱的動(dòng)力特性。從圖6可以看出齒輪副間的最大的接觸壓力為498.21MPa,且發(fā)生處偏于齒輪的一側(cè),不在齒輪副間,容易發(fā)生偏載現(xiàn)象。針對(duì)這一情況,可以人為的補(bǔ)償齒輪的彈性變形(削去齒頂處一部分,即齒廓修形)。

3 齒廓修形靜動(dòng)特性分析

對(duì)未修形齒輪的接觸靜力分析,明確了齒輪嚙合時(shí)嚙合齒之間的相互作用力的大小、分布,以及它們的變形等。發(fā)現(xiàn)嚙合時(shí)存在應(yīng)力集中及偏載現(xiàn)象,這為后面選擇何種修形方式,采用多大的修形量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(1)修形前后齒輪的接觸應(yīng)力比較。通過(guò)Pro/E在未修形齒輪的基礎(chǔ)上分別進(jìn)行直線和拋物線的齒廓修形,再將修形后的齒輪副模型導(dǎo)入到ANSYS Workbench中進(jìn)行接觸靜力分析。有限元單元的選擇、網(wǎng)格大小及其劃分、約束條件和假設(shè)等與未修形齒輪副的分析一致。最后將修形前后分析所得的最大等效應(yīng)力、接觸壓力進(jìn)行對(duì)比。

圖7、圖8為直線修形和拋物線修形的最大等效應(yīng)力圖。圖9至10為齒輪副間接觸壓力圖。

圖7 直線修形齒輪最大等效應(yīng)力

圖8 拋物線修形齒輪最大等效應(yīng)力

圖9 直線修形接觸壓力分布圖

圖10 拋物線修形接觸壓力分布圖

從圖4、圖7和圖8分析的結(jié)果可知,修形后齒輪副的最大等效應(yīng)力有所減小,經(jīng)直線修形后的最大等效應(yīng)力為523.12MPa,比未修形降低了25.7%,而經(jīng)拋物線修形后的最大等效應(yīng)力為315.44MPa,比未修形降低了55.2%之多。通過(guò)修形后(削掉“頂刃嚙合”部分),最大應(yīng)力發(fā)生位置由齒廓漸開(kāi)線的頂部向漸開(kāi)線中部過(guò)渡,有效消除了齒頂應(yīng)力集中現(xiàn)象,修形效果明顯,但綜合比較發(fā)現(xiàn)拋物線修形后從靜力學(xué)分析的角度上看,優(yōu)勢(shì)較為突出。

從接觸壓力圖4、圖9和圖10可以看到,修形后齒輪的最大接觸壓力有所減小。經(jīng)直線修形后的最大接觸應(yīng)力由498.21MPa減小為488.39MPa,但減小的比例不大,而經(jīng)拋物線修形后的最大接觸應(yīng)力由498.21MPa減小到395.5MPa,與直線修形相比,效果更為明顯。在削掉“頂刃嚙合”部分后,齒輪副間部分“點(diǎn)——面”接觸將改善為“面——面”接觸,改善了嚙合的工況,使得輪齒在齒輪變形以后仍能保持運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),這樣就減少了嚙入和嚙出的沖擊。從圖9、圖10對(duì)比分析可知,最大接觸應(yīng)力由齒輪端面處向齒輪中部過(guò)渡,并且齒輪受載變形以后齒面壓力分布均勻,變化較為平緩。有效的改善了偏載現(xiàn)象。

(2)修形前后齒輪的接觸應(yīng)力及動(dòng)力性能比較。以上僅僅從接觸靜力的變化、等效應(yīng)力及其分布、輪齒變形等方面分析了未修形齒輪、直線修形和拋物線修形之間的比較。為了更好地闡明三者之間的區(qū)別,基于ADAMS對(duì)這三種方案進(jìn)行動(dòng)力學(xué)分析,從動(dòng)力學(xué)角度分析它們對(duì)嚙合沖擊及嚙合力等影響。

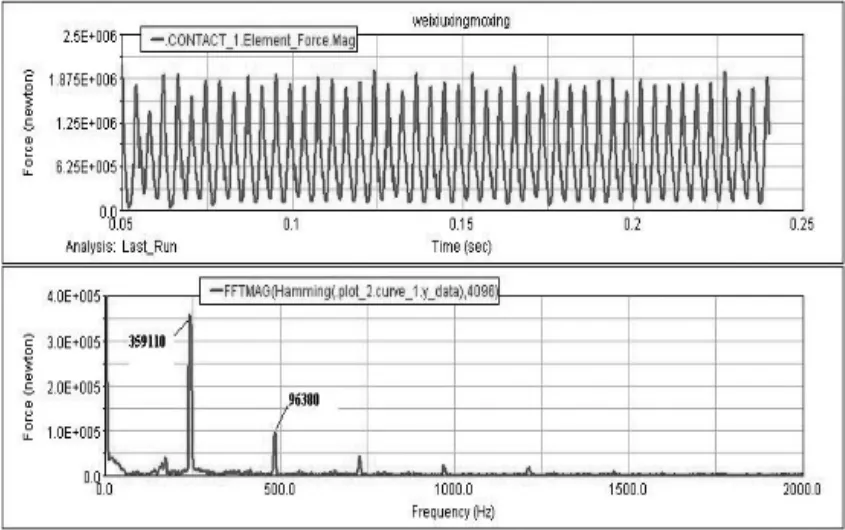

給主動(dòng)輪施加520r/min的轉(zhuǎn)速,輸出齒輪施加7.3×108N·mm的轉(zhuǎn)矩,齒輪副間施加碰撞接觸。選取穩(wěn)態(tài)下的嚙合力(0.05s~0.25s),并對(duì)嚙合力作FFT處理。圖11至圖13分別給出了三種方案下時(shí)域和頻域的總嚙合力。

圖11 未修形齒輪嚙合力的時(shí)域圖和頻域圖

圖12 直線修形齒輪嚙合力的時(shí)域圖和頻域圖

圖13 拋物線修形齒輪嚙合力的時(shí)域圖和頻域圖

從圖11可以看出,在修形前齒輪副間的嚙合力波動(dòng)較大,對(duì)應(yīng)的嚙合力頻域圖在一倍頻和二倍頻處的幅值也較大,則產(chǎn)生振動(dòng)與噪聲的機(jī)率較大。圖12為直線修形后嚙合力時(shí)域圖和頻域圖,從圖中看出嚙合力波動(dòng)范圍減小,且對(duì)應(yīng)的頻域圖上的一倍頻的幅值由359110N降至為68637N,降幅明顯,二倍頻的幅值由96380N降至85394N,降低了11.4%。圖13為拋物線修形后嚙合力時(shí)域圖和頻域圖,嚙合力波動(dòng)范圍同樣減小,且對(duì)應(yīng)的頻域圖上的一倍頻的幅值由359110N降至為68980N,二倍頻的幅值則由96380N降至64765N,降低了32.8%。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)修形前后齒輪副間的接觸靜力、動(dòng)力特性的分析及比較,得到修形后齒輪副間的應(yīng)力變化較連續(xù),有效地改善了齒廓“頂刃嚙合”現(xiàn)象。同時(shí)修形后最大的接觸應(yīng)力趨向齒面的中部,有效地改善了齒面接觸受力情況,齒面的受力平穩(wěn)均勻,同時(shí)齒輪間的嚙合力波動(dòng)范圍明顯減小,振動(dòng)幅值也明顯減小,從側(cè)面說(shuō)明了修形可以改善嚙入和嚙出的沖擊,對(duì)改善齒對(duì)間的沖擊載荷和振動(dòng)噪聲效果明顯。對(duì)于直線修形和拋物線修形兩種方案,經(jīng)過(guò)接觸靜力分析和動(dòng)力學(xué)分析后,綜合比較得出拋物線修形方案更適合文章研究的齒輪箱系統(tǒng)的減振和降噪。

[1]李潤(rùn)方,王建軍.齒輪系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)——振動(dòng)、沖擊、噪聲[M].北京:科技出版社,1997.

[2]P.velex,J.Bruyere.Some Analytical Results on Transmission Error in Narrow-faced Spur and Helical Gears:Influence of Profile Modifications,Journal of Mechanical Design,2011,(133):1-10.

[3]陸波.基于熱彈耦合大功率船用齒輪箱動(dòng)態(tài)性能研究[D].重慶:重慶大學(xué),2009.

[4]劉哲.風(fēng)電發(fā)電機(jī)增速器設(shè)計(jì)與仿真[D].武漢:武漢理工大學(xué),2010.

[5]李潤(rùn)方.齒輪傳動(dòng)的剛度分析和修形方法[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,1998.

- 時(shí)代農(nóng)機(jī)的其它文章

- 關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)化工作激勵(lì)問(wèn)題的思考

- 觀2017年中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展銷會(huì)有感

- 提升特色產(chǎn)業(yè)機(jī)械化以產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推脫貧攻堅(jiān)

- 關(guān)于貫徹實(shí)施《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》工作情況的調(diào)研報(bào)告

- 圖示教學(xué)法在高職成本會(huì)計(jì)教學(xué)中的應(yīng)用研究

- 就電工電子專業(yè)單片機(jī)技術(shù)簡(jiǎn)析如何實(shí)施項(xiàng)目教學(xué)