公共藝術教育課程在浦江學院教學中的改革與創新

許孟巍 曹凡 申洪瑞

摘? ? 要: 新時期社會的變革與發展對人才素質提出新要求,為教育改革的深化明確了新目標。公共藝術教育是高校美育工作的核心,浦江學院作為一所以工科為主的應用型院校,要著眼于工科學生的特點,貫徹通識美育教育理念,提高適應性與創新性。

關鍵詞: 美育教育? ? 公共藝術教育課程? ? 現當代藝術品賞析

公共藝術教育課程是高校美育的核心。2018年8月30日,習近平總書記在回復中央美院8位教授的回信中提出了“做好美育工作弘揚中華美育精神,扎根時代生活,遵循美育特點,讓祖國青年一代身心都健康成長”的殷切期望。國家對于加強高校藝術教育工作始終高度重視。2002年制定了教育部令第13號《學校藝術教育工作規程》,提出了藝術教育是學校實施美育的重要途徑和內容,是素質教育的有機組成部分。2006年教育部辦公廳印發教體藝廳〔2006〕3號《全國普通高等學校公共藝術課程指導方案》,指示普通高等學校應當開設藝術類必修課或者選修課作為我國高等教育課程體系的基礎組成。2015年國務院辦公廳〔2015〕71號印發《關于全面加強和改進學校美育工作的意見》,目標構建科學的美育課程體系、大力改進美育教育教學、各級各類學校開齊開足美育課程。

浦江學院是以工科為主的應用型院校。工科學生大多邏輯思維縝密,做事嚴謹,善于研究發現問題,實踐動手能力強。同時大多缺乏形象思維、不善于表達,缺乏感性認識,文藝素養不足。邏輯思維與形象思維的培養有著本質的差異,這就要求公共藝術類課程教師面對工科學生的教學設計,要擺脫常規思維模式,把通識教育的理念與內涵應用到藝術普及教育中。

本文將結合本校工科學生特點,從“現當代藝術品賞析”課程在浦江學院公共藝術教育體系中的創新方向研究入手,探討課程在浦江學院美育體系中的教學內容、形式及方法等。

一、教學內容的創新

1.內容的選擇

20世紀是工業化、現代化集大成的時代,這一階段的藝術作品最貼近生活、最具有觀念與反思,是對現實社會和周遭生活的映射。所以這一階段的藝術作品對于理性的、邏輯思維性較強的理科生來說是最容易理解和接收的。在激發起學生對于藝術的興趣后,可以更好地銜接,對有深度的藝術史論有“拋磚引玉”之效。

浦江學院公共選修課的一般要求是1學分—2學分,在16學時—32學時的課程中,細化講解整段藝術史與標志性作品是不容易做到的。選取現當代藝術作為面向非藝術專業學生的公選課,首先可以很好地抓住“人人都可以做藝術,人人都可以成為藝術家”這個現當代藝術的核心思想。

2.內容的要求

“現當代藝術品賞析”課程內容要從通識美育教育課程的根本出發,注重學生的課程體驗,開闊學生的視野,啟發生活智慧,提高審美、提升思維多元化維度。從普及藝術知識、藝術理念入手提升學生興趣。教師不能僅限于對知識點的落實和教育內容的增減,要準確定位課程的教育功能,抓住藝術品與現代生活的關系,分析講解現當代藝術作品對社會生活的影響與社會價值。比如“野獸派”對于室內軟裝的影響、“立體主義”對于現代建筑的影響,“波普藝術”對現代電影的影響,“抽象主義”對于現代服飾設計的影響等,更直觀地讓工科學生感覺到藝術無處不在和藝術對于生活的重要,感同身受從而達到更好的教學效果。

二、教學形式的創新

1.形式的選擇

德國18世紀著名美學家席勒在其所著的《美育書簡》一書中提出:“有促進健康的教育,有促進認識的教育,有促進道德的教育,還有促進鑒賞力和美的教育。這最后一種教育的目的在于:培養我們感性和精神力量的整體達到盡可能的和諧。”由此可見感性與精神力量的和諧是構建完整人格的重要途徑,同時也是現今教學體系與人才培養中需要填補的重要部分。

傳統藝術賞析課程形式是單純的理論講授、藝術類作品資料展示、條理化知識點體系梳理。而今已經很難激起大多“90后”、“00后”學生的興趣,單純信息灌輸的教育形式是當今教育理念不認同的。

現當代藝術品賞析課程應始終抓住工科學生愛思考、動手能力強等特點,把課程教學形式分化為多媒體教學、課堂討論和藝術實踐三部分。

2.形式的要點

在課堂教學中,藝術作品的展示應不局限于展示藝術品的構圖、顏色、技法等固定知識點。要結合講解藝術家與藝術品之間的軼事,描繪好藝術作品創作背后的故事,更為全面地剖析藝術作品的誕生、發掘、何成名等。可以加入藝術家、藝術作品相關的影像資料,展現作品衍生的音樂、文學、電影、消費品等,加深課程的體驗感受,拉近學生與藝術的距離。

“現當代藝術品賞析”課程不是鑒賞而是賞析。要求學生在欣賞藝術品時學會分析和思考。在課堂討論環節設計并提出話題。在討論中與老師討論藝術品見解,互相交流不同的看法。大多工科學生邏輯思維較強,具有思辨意識,弱項是不善于感性體驗的描述。課堂討論環節的設計首先是對學生感性體驗描述的鍛煉,讓學生更快參與藝術體驗,產生自己對于藝術的思考。

實踐階段是感性認識和理性認識相結合的過程。課程設計實踐課兩節,進行藝術品制作并撰寫作品說明。

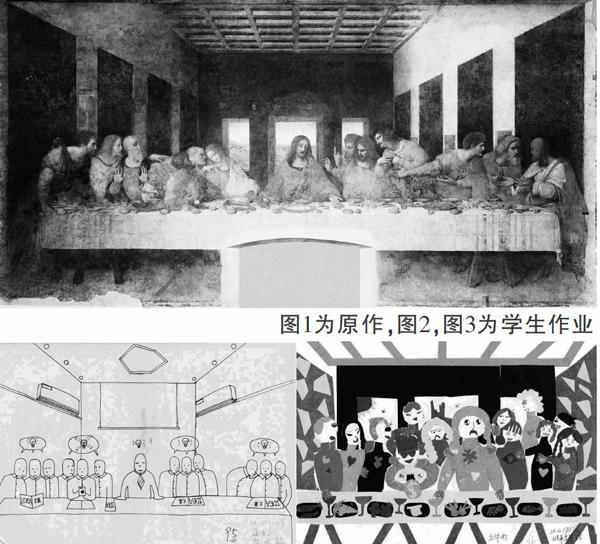

如下圖制作主題1《爆改達·芬奇最后的晚餐》

對課程有了一定程度的理解后,學生帶著自己的理解體會創作自己的作品。做到知行合一,增強參與感與互動感,激發學習熱情,引導形象思維,增強課程信心和對藝術的親和感。

三、教學方法的創新

1.啟發式教學

培養學生的形象思維和創新精神離不開啟發式教學,課程設置《爆改達·芬奇最后的晚餐》、《我的自畫像》等主題操作環節。操作前教師與學生就作品創意、呈現方式等進行討論。教師要多鼓勵、發掘亮點并給予肯定,消除學生的心理障礙。比如“爆改達·芬奇最后的晚餐”,原有作品上做一些大的改動,但形式和含義上要尊重原作。工科學生動手能力強,但是要他們把專業上做試驗的動手能力和做藝術品的動手能力相結合,需要教師引導與啟發,比如怎樣的人物排列更有節奏感?打印和拼貼的形式會不會更適合?為什么選用這個色調表達這個主題等。在課堂營造出輕松愉快的學習氣氛時,學生就會產生學習的積極性,心理壓力自然緩解和消除了,當學生經過思考與實操最后呈現出一幅作品時,成就感油然而生。

2.直觀式教學

現當代藝術品賞析課會將往屆學生作業用于直觀教學,講解作品的構思、創意、呈現方式、使用材料等。當學生看到曾經學長學姐也是可以分析藝術品和制作藝術品的,就會使學生平等地感受和體驗到自己也可以有能力制作,從學長學姐作品的案例中學習創作方法,以此打開眼界、發散思維和增強自信。這種實物直觀教學能啟發學生的思維,把他們心里不熟悉、不確定的抽象概念真正落實到作品中。

四、課程教育評價的創新

傳統模式單向知識灌輸,以考核成績作為衡量標準,對于公共藝術課程來說過于教條。“現當代藝術品賞析”重在發現學生的優點與進步,采用考查的方式,總評成績=平時成績+考查成績,其中平時成績占60%,考查成績占40%。平時成績由考勤成績20%+平時作業80%(一次動手實踐作業+一次作品分析)。考查成績為課堂動手實踐作業。

藝術實踐對于工科學生來說難能可貴。本課程的考核評價不能套用專業課程,而應更積極地發現作品的閃光點。部分學生作品的想法和創意在構思與草圖階段表現得十分優秀,卻因專業水平局限,在完成度上有一些遺憾與瑕疵。對于這種情況,應持以鼓勵,不能一概,應更重視創意思考,加大創意分數所占比例。

公共藝術教育需要更好更新的教學內容與形式。多元化促進溝通交流,搭建更好的課程架構。浦江學院公共藝術教育課程的創新需進一步轉變觀念、提高對藝術教育的認識,加強師資培養,重視藝術教育實踐與引導。這對于浦江學院高素質創新人才的培養與學生健全人格的塑造都具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1][德]席勒,著.徐恒醇,譯.美育書簡[M].北京:中國文聯出版公司,1984:102-108.

[2]蔣志勇.淺析藝術教育對理工科院校大學生綜合素質的影響[J].時代文學,2008(10).

[3]金銀.公共藝術教育的新形式——藝術設計通識教育[J].云南藝術學院學報,2010(01).

[4]趙貴清.圖形創意課程在高校公共藝術教育中的構建研究[J].美術教育研究,2012(17).