腹腔鏡及開腹手術在大腸癌治療中的臨床應用及其對機體免疫功能的影響分析

張巨平

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2017.26.41

摘要 目的:探討腹腔鏡及開腹手術在大腸癌治療中的臨床應用及其對機體免疫功能的影響。方法:收治大腸癌患者20例,分為研究組與對照組,各10例;研究組給予腹腔鏡大腸癌根治術,對照組給予開腹大腸癌根治術。結果:研究組治療效果明顯優于對照組(P<0.05);研究組手術對機體免疫功能的影響明顯低于對照組(P<0.05)。結論:應用腹腔鏡大腸癌根治術治療大腸癌優于傳統開腹大腸癌根治術。

關鍵詞 腹腔鏡手術;開腹手術;大腸癌;免疫功能

臨床上對大腸癌以往采取手術治療為主,而手術治療大腸癌亦是直接、有效的臨床根治方式。隨著臨床醫學技術的逐漸發展,腹腔鏡大腸癌根治術被越來越廣泛地應用于臨床治療大腸癌中,并且取得較滿意的臨床療效。本次研究探討、分析腹腔鏡及開腹手術在大腸癌治療中的臨床應用及其對機體免疫功能的影響,現報告如下。

資料與方法

2015年1月-2017年1月收治大腸癌患者20例,通過盲選平均分方法將20例大腸癌患者均分為研究組與對照組。研究組男7例,女3例;年齡33~63歲,平均(56.50±2.50)歲。對照組男6例,女4例;年齡33~65歲,平均(56.50±2.60)歲。比較分析兩組性別、年齡、病情等一般資料,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

手術方法:研究組施行腹腔鏡大腸癌根治術,對照組施行開腹大腸癌根治術。兩組施行插管全麻,并調整位置至改良截石位,術中密切觀察患者的各項生命體征并結合手術需要調整體位。①對照組于腹部靠近腫瘤部位處做長一約15 cm的直切口,使手術視野充分暴露。研究組于臍部附近作一穿刺口,置入TROCAR為腹腔鏡入口,結合患者腫瘤實際情況給予針對性地選擇操作孔位置,并通過4孔方法進行操作,總長度約8 cm即可。同時,研究組患者做人工氣腹(壓力維持10~13 mmHg)。②結合兩組患者的病變腸段具體位置,由近至遠行將腸管分離結扎,使病變腸段供支血管切斷。然后對照組結扎切除游離腸管,研究組則通過超聲刀首先進行游離根部系膜,然后再結扎切除。手術者在直視下將對照組患者的癌變腸管小心移出;研究組則首先將人工氣腹關閉,然后另外做一切口長約5 cm于手術范圍內,將已切除的癌變腸管小心移出。③兩組做消化道重建,然后常規縫合系膜,研究組順利將病變腸管移除,將腹壁切口縫合后再次建立人工氣腹,再進行消化道重建。

檢測方法:給予兩組大腸癌患者手術前1 d、手術后第1天、手術后第7天機體免疫功能相關指標的檢查。具體操作:大腸癌患者手術前1 d、手術后第1天、手術后第7天分別在早上空腹狀態下采取靜脈血液5 mL,通過ELISA檢查方法檢查血清IgA、血清IgG、血清IgM和C反應蛋白(CRP)水平數值。

觀察指標:觀察兩組手術臨床效果以及對機體免疫功能的影響。

統計學方法:通過統計學軟件SPSS19.0處理分析數據,P<0.05表示差異具有統計學意義。

結果

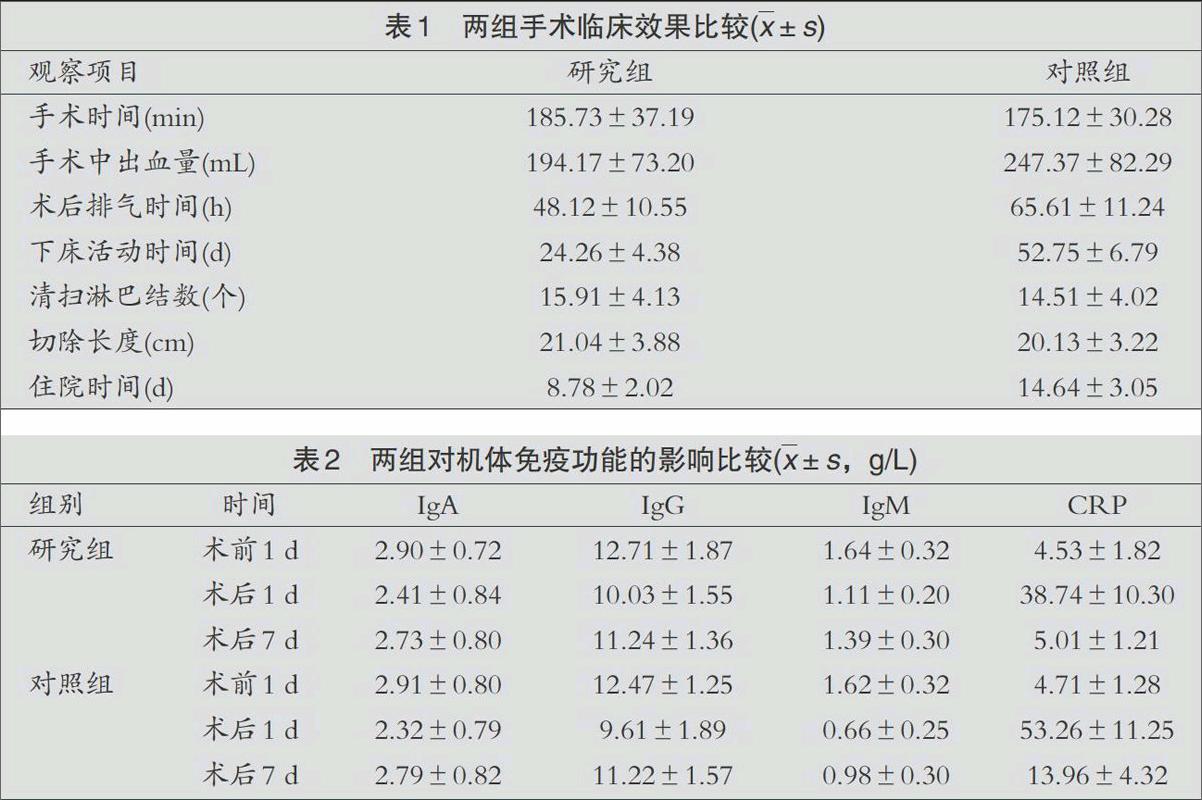

研究組的手術臨床效果明顯優于對照組(P<0.05);研究組對機體免疫功能的影響明顯低于對照組(P<0.05),見表1和表2。

討論

大腸癌屬于臨床較常見的惡性腫瘤。相關數據表明,大腸癌的死亡率位于全身腫瘤死亡率的第2位,使患者的健康及生命受到嚴重威脅。

本次研究中,研究組施行腹腔鏡大腸癌根治術,對照組施行傳統開腹大腸癌根治術。從本次研究結果(表1及表2)可知,腹腔鏡大腸癌根治術的手術臨床效果明顯優于對照組;其次,兩組患者手術前機體免疫功能相關檢查數值包括IgA、IgG、IgM及CRP,差異均無統計學意義,術后第1天兩組患者的IgA、IgG、IgM比術前1 d減少,但是CRP比術前1 d明顯提高,表明腹腔鏡及開腹手術均會對大腸癌患者造成程度不一的應激反應,使患者機體免疫功能受到影響。但兩組比較,術后1 d研究組的IgM比對照組低,而CRP比對照組高,提示差異有統計學意義。術后7 d兩組患者均恢復正常,提示腹腔鏡大腸癌根治術對患者機體免疫功能影響比傳統開腹大腸癌根治術小,更利于患者術后康復。

綜上所述,在大腸癌治療中應用腹腔鏡大腸癌根治術的臨床效果優于傳統開腹大腸癌根治術,而且其對機體免疫功能的影響明顯小于傳統開腹大腸癌根治術,改善了患者疾病的預后,值得臨床推廣應用。endprint