思維導圖在初中語文記敘性文章寫作審題中的運用

侯志紅

內容摘要:“思維導圖”是一種思維整合和篩選的科學方法,是運用圖像和文字表達發散性思維,激發大腦以自然思考的形式、最大化且最有效地發揮潛能的一種工具。記敘性文章在初中語文中是常用常選的文體。將思維導圖運用于記敘性文章寫作審題中能起到重要作用,具體體現在對作文題目的全面審題和挖掘暗含意義上。希望通過思維導圖對初中記敘性文章寫作審題過程的思維圖示,讓學生邊畫導圖邊審題,培養創造性思維和豐富想象力。

關鍵詞:思維導圖 初中語文記敘性文章寫作 審題

一.研究的必要性和重要性

根據初中語文大綱要求,記敘性文章寫作是初中寫作教學的重點,這種文體也是學生考場作文的優先選擇。但通過平時一線教學的觀察和了解,筆者發現,學生在記敘性文章寫作中主要存在是害怕寫、無東西可寫和不會寫的三種情況。而這些問題往往是和學生剛接觸題目時不會審題也有很大關系。基于上述記敘性文章對于初中生的重要和目前記敘性文章寫作存在的問題,開展此項研究就顯得尤為必要。

此研究的重要性在于,從理論上來說,思維導圖是一種知識和對象的新的存在方式,它使文與圖取長補短,使作文成為“文”與“圖”統一的“思維導圖”,體現了語言、文字、圖像內在不可分割的關系,讓學生從立體式的思維角度去進行作文審題。再者,從學生進行寫作的思維角度分析,作文是思維的過程與結果。運用思維導圖進行作文教學中的審題訓練,有利于激發和創新學生的思維,提高學生的信息綜合處理能力,增強學生對于寫作的興趣。

二.研究概述

“思維導圖”(Mind Map)又叫心智圖,是英國著名心理學家東尼·博贊(Tony Buzan)在上世紀60年代提出的一種思維整合和篩選的科學方法,是運用圖像和文字表達發散性思維,激發大腦以自然思考的形式、最大化且最有效地發揮潛能的一種工具。①

東尼·博贊(Tony Buzan)研究心理學、神經生理學等科學后,發現如果分開使用人類頭腦的每一個腦細胞及大腦的各種技巧,效率極低。但相反,若能適當巧妙地運用工作會更有效率。1971年他將之前進行的研究成果整理成書,慢慢形成了發射性思考和思維導圖法的概念。在韓國一些研究高材生高效學習方法的書籍中,也提到了思維導圖在作文中的作用。書中指出,在寫作時盡可能詳細整理提綱,提綱越詳細就越能節省時間。而這里說的整理作文提綱,與思維導圖異曲同工。②

而在中國現在逐漸有更多的人開始研究思維導圖和作文教學的結合,其中不乏一些教育界的敢為人先者。例如北京師范大學網絡教育實驗室的趙國慶、上海師范大學教育技術學系主任黎加厚博士和上南中學的張國正等等。尤其是趙國慶在《別說你懂思維導圖》一書中,還對思維導圖給出了新的定義,以及提出了更詳細的繪制規則和幾大禁忌,這比東尼·博贊的思維導圖理論更加細致,更有創造性和實用性。

而仇山奇在文章中指出,思維導圖可以說是作文的地圖。對于命題式的作文,在看到文章的要求之后,首先要抓住要求的中心句還有關鍵詞,圍繞中心句將關鍵詞進行擴展,中心句為起點,將相關的內容與之聯系,逐步擴展多種形式將題目的相關內容呈現出來,這樣的方法更加有助于學生觸發了寫作思維,更快速地進行審題立意。③

三.思維導圖在初中語文記敘性文章寫作審題中的具體運用

初中階段較提倡初中生多點進行寫人寫事、易于抒發感情的記敘性文章的寫作。在日常一線教學中發現,許多學生明知道語文考試中作文幾乎占據“半壁天下”,但只能“望文興嘆”。而運用思維導圖,如何能幫助學生激發思維進行審題,從而順利流暢地寫出記敘性文章呢?

無論是命題作文、半命題作文還是材料作文,審題的準確與否都將決定文章的走向和成敗。以近幾年廣州市中考及大型模擬考試的作文題目為例,作文題目的命題形式有以下幾種(用思維導圖展示如圖3-1):

很多學生審題沒有一定的思路,就算老師平時教授什么“審題的四步走”“審題五步法”等方法,但一些思維沒那么活躍、思路難以打開的學生總會不自覺的簡化審題步驟,常常出現以下兩種審題錯誤。

(一)審題全面,避免偏差

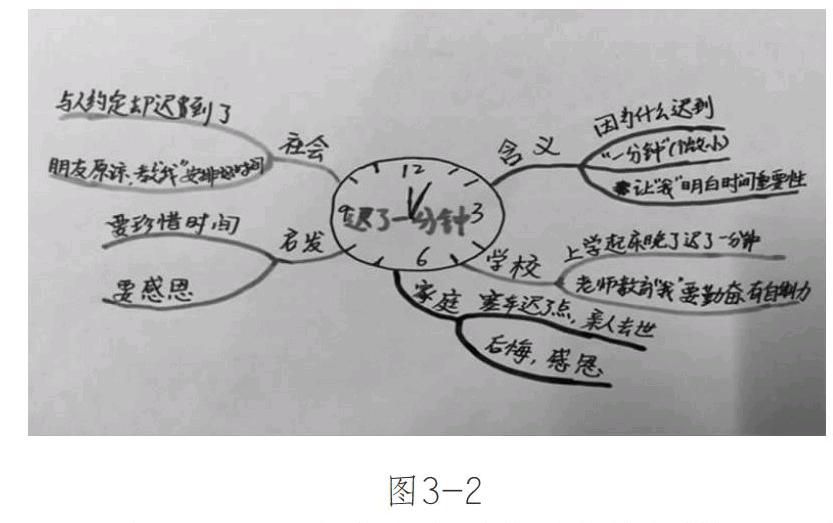

比如2013年廣州市中考作文題目“遲了一分鐘”,很多學生只是關注“遲了”,知道是寫一件沒趕得及做的事情,把題目簡單理解成“遲到”。但實際上這種短語形式的作文題目,一定要全面審題,特別是注意限制性詞語“一分鐘”,這是對于將要記敘的事件進行時間上的限制,只能寫“遲了一分鐘”的事情,僅僅發生在一分鐘之內,不能超過一分鐘甚至更長的時間,否則就會造成審題的偏差。當年有考生寫“遲了一分鐘未趕上車”這種素材的作文,照理說是符合題意的文章。但是隨著行文的展開,文章就脫離了“一分鐘”來寫,后來變成“遲了一個鐘……兩個鐘后看到的想到的事情”,這就是未全面審題的明顯錯誤,可能造成從一等文變為二三等文偏題作文的遺憾。學生如果用思維導圖來進行審題,可以緊扣著題目中的每個字眼充分理解,那么根據思維導圖促進學生思維發散和創新的特點,學生將圍繞著“遲”和“一分鐘”來展開思維(如圖3-2),由“遲”發散聯想到“遲到”,由“一分鐘”明確了這個作文題目對時間上的限制。最重要的是,學生將繼續從題目延伸思路:遲了一分鐘的原因是什么?由于“遲了一分鐘”引發的后果是什么?我因而從這稍微的遲到得到什么經驗教訓或啟發反思等。另外,2015年廣州市“一模”作文《陪伴是最長情的告白》,也有學生寫成了告白,造成行文的狹窄和勉強。

又比如2011年廣州市中考作文題《出錯》,每個同學根據獨詞形式的這個題目,自然會有不同的理解。其中有位學生借助思維導圖進行審題(如圖3-3),將獨詞進行擴展,一邊畫思維導圖一邊思考與題目相關的關鍵詞,例如學生會思考“why”和“who”,“為什么出錯、誰出錯”……由此思維導圖不斷地畫出分支,學生邊審題邊打開思路,從而讓自己更深入更全面地理解作文題目,避免思維的停滯、時間的耗費,更重要的是避免出現審題的片面,導致事倍功半。endprint

(二)挖掘暗含意義,避免誤解

比如廣州市2011年中考作文《出錯》,當年考生沒有認真理解題目的暗含意義:僅簡單理解成“犯錯”,這忽略了兩者存在著主觀上的無意和有意行為的區別。

又如一些有象征義、比喻義的作文題目更要注意它的暗含意義。比如關于“橋”“路”“門”等暗含象征義的作文題,更加需要挖掘象征義,不能就著本義寫本義,而應從表面寫到實質,從虛的寫到實的。而比如“又見枝頭吐新芽”“我心中的太陽”等題目,如果單純寫題目的本義“枝頭吐新芽”或“太陽”等,沒什么內容可寫,而且也體現審題的錯誤。應該挖掘題目暗含的比喻義,從“希望”“溫暖”等角度來寫,那么文章內容、立意更加寬泛,材料更多選擇,學生思路也可以拓寬了。

四.要注意的問題

或許有人會質疑,寫作教學時完全拋開思維導圖也照樣可以審題啊?相信這樣的質疑和疑問很多一線老師心中都存在。對此筆者認為:對于一般的初中生而言,并非人人都是寫作天才,也并非人人都有寫作興趣。多嘗試思維導圖的運用,可能使學生換一種方式喜歡上寫作。誠如“熟讀唐詩三百首,不會寫詩也會吟”,用思維導圖邊分析邊畫出文章的審題過程,可以越審越豐富,挖掘的東西也越新穎,避免和別人的重復,這樣有利于學生接下來根據畫出的思維導圖,胸有成竹地完成結構工整、敘事有條有理、書面整潔的文章。

參考文獻

[1]姜成泰著.鄭炳男譯.韓國尖子生的學習方法[M].北京:現代出版社,2014.1.

[2]東尼·博贊.博贊應變術[M].北京:中信出版社,2012.11.

[3]仇山奇.思維導圖優化小學作文教學的實踐研究[J].江蘇:黑龍江教育·理論與實踐,2015.1.

[4]美D.P.奧蘇貝爾.教育心理學——認知觀點[M].北京:人民教育出版社,1994.

注 釋

①東尼·博贊.博贊應變術[M].北京:中信出版社,2012.11.

②姜成泰著.鄭炳男譯.韓國尖子生的學習方法[M].北京:現代出版社,2014.1.

③仇山奇.思維導圖優化小學作文教學的實踐研究[J].江蘇:黑龍江教育·理論與實踐,2015.1:47-48.

(作者單位:廣州市長興中學)endprint