將預習進行到底

鄭小敏

【摘要】當前小學語文的課前預習大多流于形式,課堂中更是少見與預習相鏈接的教學。鑒于此,文章針對小學高段的語文預習進行了研究和實踐,課前引領預習方法,課上踐行“預習式”教學,課后評價預習成果,提高了學習效率,提升了語文素養。

【關鍵詞】預習方法;“預習式”教學;預習評價

古人云:“凡事預則立,不預則廢。”課前預習已被實踐證明是一種良好的學習習慣。但是,當前小學語文的課前預習大多流于形式,課堂中更是少見與預習相鏈接的教學,久而久之,自然違背了預習的初衷。鑒于此,筆者針對小學高段的預習進行了研究和實踐,課前引領預習方法,課上踐行“預習式”教學,課后評價預習成果,扎扎實實地將預習進行到底,提高了學習效率,提升了語文核心素養。

一、課前引領預習方法,提高自學能力

小學語文教材每個單元都有特定的學習主題,單元內不同課文既體現主題特點又各顯風格,從而形成一個較為系統的學科邏輯結構。因此,在“單元整合”教學中,教師應引導學生樹立“單元整合”的學習觀念,引領學生圍繞單元語文核心素養進行有效的課前預習。

(一)單元預習

學習每一個單元,首先要求學生有個整體的印象:一是認真朗讀“單元導讀”內容,提煉出單元主題、學習重點與方法、準備事項;二是初讀“課文”“口語交際與習作”“回顧·拓展”,了解大意。

(二)課文預習

學習每一篇課文,實行“四步走”的預習方法:第一步,通讀課文,試著用簡短的語句概括課文的主要內容和寫作方法;第二步,學會質疑,通過查字典或聯系上下文理解不懂字詞,根據課文內容、寫作方法等提出有價值的問題;第三步,完成課后練習或略讀提示,可以直接在文中畫出答案或寫在書上;第四步,查找最感興趣的相關資料,摘抄或打印粘貼,必須讀懂,為自己所用。

(三)“口語交際與習作” 和“回顧·拓展”預習

“口語交際與習作”和“回顧·拓展”的預習重在材料的收集。“口語交際與習作”的預習可以收集一些新聞報道、生活趣聞、親身經歷等;“回顧·拓展”的預習可以收集相關的課外閱讀積累,如名言警句、課外書籍、學習成果等。

二、課上針對預習情況,進行有效教學

在教學實踐中,筆者不斷地對“預習式”教學進行探索,形成“板塊式”教學設計,建構民主合作的生本課堂,扎扎實實地將預習進行到底。

(一)“預習·共享”式教學

“預習·共享”式教學提倡的是一種師生平等合作的關系。在教學對話中,師生可以互相影響,互相補充,互相促進,以達到共同提高的目的。如六年級下冊第一單元導讀課《感悟人生》,分三步進行對話共享。

第一步,分享自學收獲,實現學生與文本的直接對話。本單元學習的主題是什么,從這個單元的五篇課文中選一篇你喜歡的,然后說說主要內容。

第二步,關注單元學習重點,實現學生與文本內涵的深層對話。本單元的學習重點是什么,快速瀏覽課文,想一想從這些事中得到什么啟示,在書中劃出這些啟示的相關句子。

第三步,做好課后延伸,實現學生與課外實踐的碰撞對話。為了把課文學得更扎實,更深入,我們可以開展的實踐活動有:A.搜集有關珍惜時間和面對失敗的名言警句,做成書簽勉勵自己;B.做生活的有心人,觀察自然,關注生活;C.推薦閱讀文言文《揠苗助長》、孟子格言,朱自清的《荷塘月色》《綠》《背影》,林清玄的《心田上的百合花》及相關成語故事。

(二)“預習·討論” 式教學

“預習·討論”式教學凸顯的是討論的常規化。在“以生為本”的討論中,使學生的感悟水平得以提升,使其內在的潛力資源得以開發。如六年級下冊《北京的春節》這一課的教學,分三步進行討論探究。

第一步,分享自學收獲,討論“年味”。作者寫了春節中哪幾個重要的日子,選擇春節中你印象最深的一個日子,反復讀一讀,品品年是什么味道,在空白中批注。

第二步,聚焦重點,討論表達特點。A.認真讀讀第7自然段,看看作者從哪幾個角度描寫了除夕的熱鬧場景,這樣寫有什么好處;B.如果說除夕是以家庭為單位的熱鬧,那么元宵節的燈會則是全民同慶的狂歡,認真默讀第11、12自然段,看看作者又是從哪幾個方面寫出了燈的多;C.小練筆(場景描寫),聯系實際寫寫自己是怎么過春節的,或展開想象,如果你走進了老北京的元宵燈市,都會看到什么燈;D.回顧全文,領悟表達,按時間順序,有詳有略。

第三步,拓展延伸,探究“春節習俗”。對比閱讀,交流春節各地的習俗。

(三)“預習·檢測” 式教學

“預習·檢測”式教學更關注學習的效果。將預習與檢測結合在一起,真正做到了“以測導學、以測促學、以測固學”。為了面向全體學生,每次檢測教學設計必須多層次。如六年級下冊第二單元總結課“回顧·拓展”,分三步進行檢測學習。

第一步,“內容回顧 民俗拓展”檢測。

A.課前你了解到了哪些民風民俗,請連一連。

傣族 藏族 彝族 蒙古族 畬族

火把節 潑水節 那達慕 烏飯節 雪頓節

B.課前你積累了哪些描繪民風民俗的詩文,完成《作業本》第六題:默寫古詩并填空。

第二步,“寫法回顧 閱讀遷移”檢測。

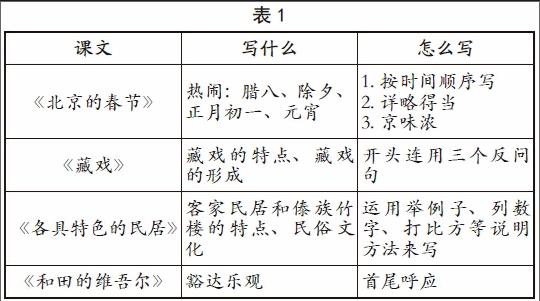

A.交流本單元課文在寫法上的特點,完成表格1。

B.拓展閱讀,完成《作業本》第七題:默讀短文《塘棲》節選,完成練習。

第三步,“趣味語文 即興創作”檢測。

A.古詩新編。如本班學生蘇忠鑫改編的《回鄉偶書》真妙:“少小離家,老大回鄉。音無改,鬢毛衰。兒童相見不相識,笑,問:客從何處來?”

B.趣味練習。根據短文情境給句子加上標點。“有一位記者連夜趕寫了一篇新聞報道,標題為‘上海隊大敗廣東隊得了冠軍。結果,有的讀者說是上海隊勝了,有的讀者說是廣東隊勝了。”endprint

以上三種“預習式”教學模式是融會貫通的,它需要教師在課堂上更多地關注學生的發展,尊重學生的主體,根據學生已有的預習情況,在生成課堂中及時捕捉那些有價值的信息開展教學,真真正正地讓學生求知、解惑、提能,從而提升語文素養。

三、課后評價預習成果,促進良性循環

興趣是學習的最好老師。作為一項巨大而又枯燥的預習任務,除了課堂上的及時反饋,更需要一種評價機制來激勵學生認真預習。

(一)“優秀預習本”的展示

每個單元的總結課上都會進行一次“優秀預習本”的評比展示。由四人小組交流評價,推選出“優秀作業本”懸掛在班級“學習園地”一角。全班學生利用兩個午休的時間進行瀏覽、借鑒、投票(每人手中有兩個笑臉),教師根據笑臉的多少頒發學習獎章。從“優秀預習本”評比展示活動中,我們驚喜地發現:學生能根據提供的預習方法美化預習,裝扮自己的預習本或課本,使這項枯燥的作業趣味化。

(二)“預習心語”的交流

每學期的期中期末會舉行“預習心語”交流會,可以談談自己的預習感受、預習收獲或某一次的預習經歷,讓學生在交流和感受中慢慢地愛上預習。下面是我們班一位孩子的“預習心語”:

通過預習,我最大的收獲是學會了獨立思考。每次做課后題時,我總是靜靜地思考,學會去文中找答案。每次當我完成課后題時,我驚喜地發現我已經讀懂了全文。以前我一直在思索一個問題:“預習是否多此一舉呢?”但是這個問題現在解決了,事實證明,預習使我上課時思維更活躍了,發言更積極了。每次當我的見解被老師認可時,我就特別地高興。

(三)“預習點子”的征集

如何讓預習更有效,讓預習更受學生歡迎呢?這還需問問學生和家長,讓他們自己在實踐中出出“點子”。其實,我們目前形成的預習方法都是在家長和學生的“點子”上一步一步完善的。

如家長提的預習點子:

學生的預習作業寫在本子上太麻煩了,可以直接寫在書上,更好地與課文學習相鏈接;預習評分制不好打分,可以用等級制……

如學生提的預習點子:

我覺得“生字組詞2個”沒必要,可以讓我們寫寫難寫的生字或新詞;摘錄文中好詞佳句,其實在書上畫出來就可以了,但要寫寫批注……

只有將預習進行到底,才能真正達到預習的效果,提升學生的學習能力。同時,這對我們教師的教學提出了更大的挑戰。我們將繼續探索,對預習進行更細致的研究,繼而拓展到小學低段、中段的預習研究上,讓小學語文的預習充滿實效性!endprint