數學課堂的靈魂:培養數學學科精神

蔣曉云

【摘要】本文闡述數學課堂的靈魂是培養求真、理性精神,論述教師在教學中啟蒙和培養學生的理性精神的途徑,提出給學生“說理”,用理性的力量去震撼學生,讓學生用理性的思維去思考問題,用理性的精神激勵學生的做法,讓學生的思維從“顯然正確,不用驗證”轉變為“崇尚理性,數學證明”。

【關鍵詞】數學課堂靈魂 理性思維 理性精神

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)11A-0034-04

一、數學課堂的靈魂

2005年3月初,姜伯駒院士在全國政協會議上的提案對數學課改提出了尖銳的意見:中小學數學教學淡化了數學中的邏輯推理、理性思維,代之以“貼近學生熟悉的現實生活,使生活和數學融為一體”;一些很基本的結論不要求說理,有的教材就代之以“合情推理,發現規律”,讓學生用測量、計算等方法進行驗證,甚至連很多教師也不會說理了,“數學”很難培養學生分析問題與邏輯推理等方面的能力,更談不上培養學生的創新能力;教育的效果是滯后的,當這一代中小學生長大成人后理性思維能力不強,就悔之晚矣。他還特別強調:不鼓勵學生問為什么,數學課就失去了靈魂。

數學課堂的靈魂就是培養數學學科精神。數學學科的“科學精神”是什么?筆者給出的答案是:求真、理性。

求真精神是一種“推演的精神、邏輯的精神”,是一種理性精神。僅靠幾條公理推導出幾百個結論的《幾何原本》,是一部以邏輯演繹為主的經典著作,影響西方理性文明長達兩千多年,并且其影響力還將絲毫不減地持續下去。它使人們了解到理性的力量,正如愛因斯坦曾贊嘆道:“數學推理的這種可贊嘆的勝利,使人類的智慧獲得了為取得以后成就所必須的信心。”

針對數學的理性精神,齊民友先生進行了如下精辟的論述:“每個論點都必須有根據,都必須持之以理,除邏輯的要求和實踐的檢驗以外,無論是幾千年的習俗、宗教的權威、皇帝的敕令,還是流行的風尚統統是沒有用的。這樣一種求真的態度,傾畢生之力用理性的思維去解開那偉大而永恒的謎——宇宙和人類的真面目是什么?——是人類文化發展到高度的標志。這個偉大的理性探索是數學發展必不可少的文化背景,反過來也是數學貢獻于文化最突出的功績之一。”

筆者認為小學數學課堂理性精神是:理性思辨,不感情用事;實事求是,不盲從權威;尊重數據,不弄虛作假;科學嚴謹,不隨欲而為。發揮數學的文化教育功能,就應積極地培育理性精神、演繹理性的力量。

二、理性精神的啟蒙

數學教育理性精神的啟蒙與養成,主要是指學生形成概念、判斷、推理等數學思維形式和利用這些思維形式對現實世界進行思考的能力。克萊因曾說:“數學是一種理性的精神,它使人類的思維得以運用到最完善的地步。”這句話翻譯過來是說,“數學讓你做事的時候長腦子了”。

(一)數學理性讓我們識別“運動達人”

前幾天筆者一同事在“微信運動”“曬”行走步數,一天走了98800步。筆者看到一愣,趕緊問他:“你今天走了多少步?”他說道:“98800步,怎么啦?”筆者驚訝地問他:“你在練競走?”“不是啊。”筆者堅定地說:“你的步數是作弊得到的!”后來,該同事承認他的行走步數是用軟件“刷”的,從此微信多了一個假的“運動達人”。面對 這件事情,我們只要數學的理性思維“在線”,稍加思索就能發現真相。假設一個人1秒鐘能走2步,1個小時能走7200步,走夠98800步需要約14個小時,一個人要一天之內連續走約14個小時,這真的可能做得到嗎?

除了在微信“刷”行走步數,還有人“曬”讀書數量,一年五六千本書……故事遠不止這些。難道是我們缺乏常識去辨別真偽嗎?不是的,只是數學的理性思維常常被我們擱置在一邊。

(二)直覺有時候會誤導我們

在一次鄉村小學數學教師培訓活動中,筆者與參訓教師交流了一道題:一輛汽車從甲地開往乙地,平均速度每小時40千米;從乙地返回甲地,平均速度每小時60千米,問汽車往返甲、乙兩地的平均速度是多少。大多參訓教師的答案是:(40+60)÷2=50(千米/小時)。

事實上,這個答案是錯誤的。平均速度=總路程÷總時間,如果甲地與乙地相距s千米,從甲地開到乙地的時間為[s40]小時,從乙地回到甲地的時間為[s60]小時,汽車往返甲乙兩地的總時間為[s40+s60]小時,總路程為2s千米,汽車往返甲、乙兩地的平均速度是:[2ss40+s60]=48(千米/小時)。這些思考過程并不復雜,但偏偏在這一刻,感性的“直覺”代替了理性的“計算”。

有些數學內容雖然在現實生活中沒有太大的實際用處,但它也許是“思維的體操”“理性的精神”——可以提升思維水平,培養理性思維,鍛煉聰明頭腦。數學能讓我們做事的時候帶著腦子。

(三)眼見未必為實

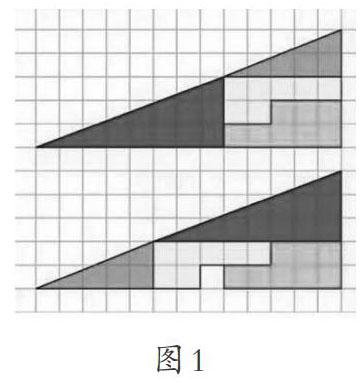

圖1展示的是流傳甚廣的“消失的正方形”:兩個13×5的多邊形都不是三角形,但是我們用肉眼觀察時會得到“將上面的三角形切成四部分之后再重新拼圖,少了一塊小正方形”的錯誤結論。

由此例我們可以感受到僅憑觀察、操作、實驗是不夠的,還需要依靠演繹推理去證明。

(四)費馬的錯誤

1640年,著名數學家費馬對形如 [2][2][[n]]+1的數進行計算時發現,當n=0,1,2,3,4時對應的數分別是3,5,17,257,65537,它們都是素數。于是,他歸納出一個猜想:“所有形如 [2][2][[n]]+1(n=0,1,2,3,4……)的數都是素數。”

直至近百年后的1732年,瑞士數學家歐拉發現 [2][2][[5]]+1=641×6700417不是素數,從而否定了這個猜想。

事物的普遍性寓于事物的特殊性之中。歸納可以為我們提出論斷的猜想提供基礎與依據。它是一種重要的思維方法,是發現數學定理的一個重要方法。但我們一定要意識到:歸納推理所得的結論并不可靠。

(五)類比不靠譜

兩個人從一個高大的煙囪里爬出來,其中一人的臉上滿是煙灰,而另一人的臉卻很干凈,那么誰會洗臉呢?我們都脫口而出:“當然是那個弄臟了臉的人!”

然而事實上,臉很干凈的那人看不到自己的臉,但他可以看到滿臉灰塵的同伴的臉。于是,他可能有這樣的推理過程。前提1(類似):我們都是從煙囪出來的;前提2:他滿臉灰塵;結論:我也滿臉灰塵。于是臉很干凈的人去洗臉了。而滿臉煙灰的人看著沒被弄臟臉的人,會推理得出“我臉上一定也是干凈的”的結論,所以他不會去洗臉。

我們都知道類比推理的規則是:A和B既然已經在一些方面很相似了,那么A和B在另一些方面也會很相似。類比推理是非常實用的推理,屬于合情推理,符合情理,但不一定符合邏輯,得到的結論不一定正確。我們在日常生活中,如果只用類比推理來為結論提供支持,那么這個支持的力度通常會非常弱。

類比推理,其實更多時候是起到說明的作用,讓大家更容易理解我們想表達的結論。我們可以用類比推理啟發自己的思考、向他人通俗易懂地說明自己的想法,但最好不要用類比推理來支持自己的結論。

數學的邏輯演繹推理方式和科學的實證方式是人類迄今為止所找到和掌握的最可靠的認識論,沒有任何一種其他的認識論的可靠性可以與此二者相提并論。在這樣一個“偽知”盛行的資訊時代,強調認識方法論的可靠性有著特別的現實意義。因為不經過可靠的方法論檢驗,“偽知”極易乘虛而入,所以進入我們大腦的知識,寧可少點,也要好點,更不能將“偽方法”運用到教育中。

整個義務教育階段,數學教師都應注重培養學生的數學思維和理性精神,包括實驗歸納、觀察歸納、類比、直覺等合情推理。但是要意識到,合情推理的結論可能是正確的,也可能是錯誤的,還需要依靠演繹推理去證明。針對演繹推理,《義務教育數學課程標準》(2011版)明確要求:在第一學段和第二學段,可以逐漸滲透給學生知道,在第三學段則應該明確地告訴學生,讓學生對此有清醒的認識。

三、理性思維的培養

人們認識宇宙、認識人類社會都要經歷從感性發展到理性、在實際應用中深化的過程。任何科學知識的形成都需要積累感性經驗,還需要歸納、提煉、概括,使之條理化、嚴密化,實現從感性階段到理性階段的發展。在這個過程中,數學是最強大的思維工具,促進了理性精神的形成。

(一)崇尚理性進行數學證明

2005年3月初,姜伯駒院士在全國政協會議上的提案中指出,“三角形內角和等于180°”這樣的基本定理,只讓學生用測量、計算、拼接實驗的方法“歸納猜想,發現規律(結論)”,不說理、不證明,數學課就失去了理性的精神。反思這十多年的小學數學課程改革,小學數學教學淡化了數學中的邏輯推理及理性思維。

教師在教學小學數學“三角形的內角和”這一內容時,主要環節包含:創設情境、提供素材、操作驗證、得出結論,其中的操作驗證,分別是“量一量”“算一算”和“拼一拼”。某教師在完成了“量一量”“拼一拼”“折一折”的實驗后總結出:我們用了這么多種方法來驗證,現在完全可以肯定地說:“三角形的內角和是180°。”

事實上,“從特殊到一般”的“歸納”并不完全、“眼見并不一定為實”的例子告訴我們:實驗觀察的結果不一定靠譜。合情推理得出的結論可能是對的,也可能是錯的。只用“量一量”“拼一拼”“折一折”的實驗歸納還不能完全肯定“每一個三角形的內角和都是180°”。

因此,我們在人教版、北師大版等小學數學教材內容的基礎上,增加了“演繹推理論證”的方法。這一學習過程初步培養學生的演繹推理意識,啟蒙理性精神,幫助學生從理性的角度研究三角形的內角和。

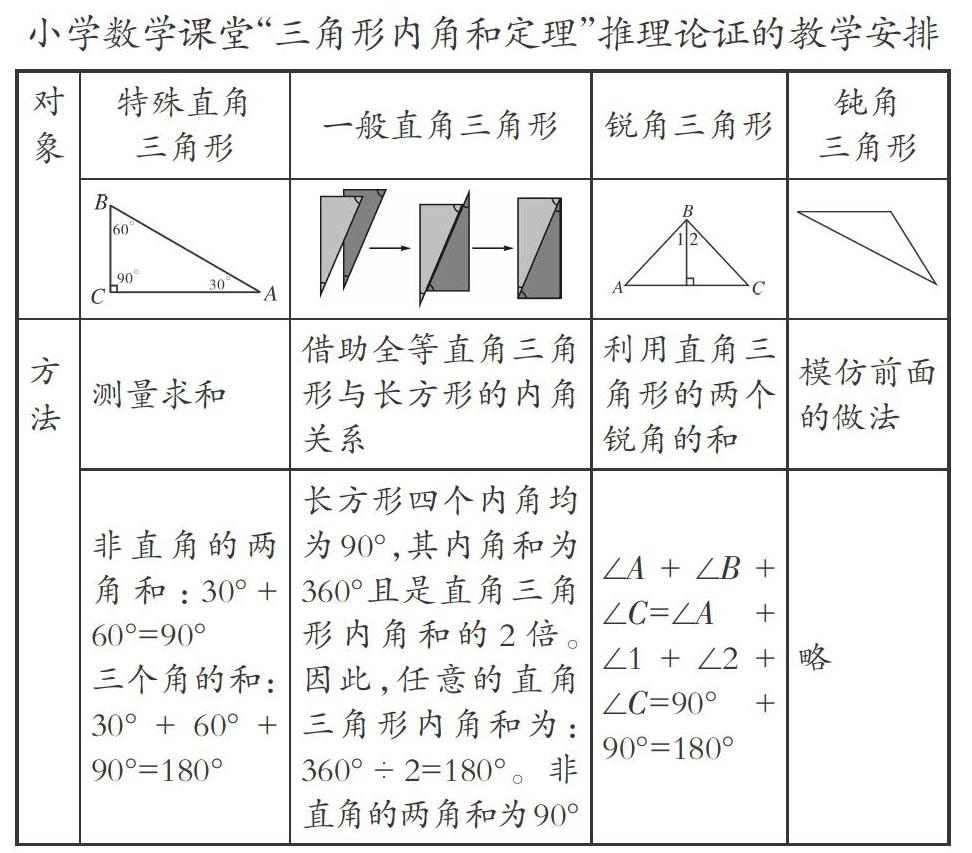

小學數學課堂“三角形內角和定理”推理論證的教學安排

[對象 特殊直角

三角形 一般直角三角形 銳角三角形 鈍角

三角形 方法 測量求和 借助全等直角三角形與長方形的內角關系 利用直角三角形的兩個銳角的和 模仿前面的做法 非直角的兩角和:30°+60°=90°

三個角的和:30°+60°+90°=180° 長方形四個內角均為90°,其內角和為360°且是直角三角形內角和的2倍。因此,任意的直角三角形內角和為:360°÷2=180°。非直角的兩角和為90° ∠A+∠B+∠C=∠A+∠1+∠2+∠C=90°+90°=180° 略 ]

(二)滲透理性思維,感受理性力量

在人教版小學數學六年級下冊《鴿巢問題》“模型化”的過程中,借助實際操作,把“4支鉛筆放到3個鉛筆盒中”,得出“總有1個筆盒里至少有2支鉛筆”的結論,這對學生來說很容易理解。但教材中“6只鴿子飛進5個籠子,總有1個籠子里至少有2只鴿子”的結論,不能借助實際操作驗證,學生找不到切入點,缺少思考的方向,感到非常困難。其實我們可以通過逆向思維思考實際問題:“假如每個籠子中的鴿子數都沒達到2只(即0只或1只),所有的籠子中最多共有多少只鴿子?”追問:“籠子中應該共有多少只鴿子?”這樣的過程滲透“反證法”的邏輯推理規則,促進學生邏輯推理能力的發展。培養“邏輯推理”核心素養是課標的要求,也是本課的編排意圖和價值取向。

(三)感受數學規定的合理性

“負負得正”是一種規定,不是“證明”。“負負得正”的教學往往是“從規定到規定”,因而顯得簡單、直接,但不夠自然。

中國雜交水稻育種專家、雜交水稻之父、中國工程院院士、首屆國家最高科學技術獎得主袁隆平在中學時,曾問他的老師“為什么‘負負得正”這個問題,老師也講不清楚,只告訴他:“記得就行了。”之后,袁隆平經常遇到一些老師也無法回答清楚的問題,于是他得出“數學不講道理”這一結論,從此放棄了數學學習。這個事例告訴我們,只要求學生記住“規定”是不夠的,必須讓學生感受“規定”的必要性和合理性。

為了解釋“為什么‘負負得正”這個問題,首先應明確乘法的意義,如2×3表示3個2相加,即2+2+2=6,所以2×3=6。

在這個自然數加法和乘法運算意義下,我們得到了加法和乘法運算的基本性質:加法交換律、結合律;乘法交換律,結合律;乘法對加法的分配律。

如式子(-2)×0=0的意義是很“自然”的,因為0個(-2)就是0。(-2)×3可以理解為3個(-2)相加,即(-2)+(-2)+(-2),所以(-2)×3=-6,這個運算式子在數軸上還能直觀表示,學生理解起來沒有困難。

(-2)×(-3)又該怎樣理解呢?而根據現實生活模型或學生已有的認知水平是很難理解它的意義的。這時,數學面臨一個挑戰:如何讓學生從情感上和理性上都能接受(-2)×(-3)的意義呢?過程如下。

有學生覺得(-2)×(-3)=-6才比較合理,如果真是這樣,那么有:(-2)×(-3)+(-2)×3=(-6)+(-6)=-12? ? ? ?(*)

擴充的“運算規定”與原有的小學階段學習的“正有理數的加法、乘法運算的基本性質”必須相容、和諧,意味著擴充的“運算規定”必須滿足加法交換律和結合律,乘法交換律和結合律以及乘法對加法的分配律等。

(-2)×(-3)+(-2)×3=(-2)+[(-3)+3]=(-2)×0 =0(**)

式子(*)和(**)矛盾,(-2)×(-3)=-6的規定與原有的運算基本性質不相容。

受式子(**)的啟發,(-a)×(-b)+(-a)×b=(-a)×[(-b)+b]=(-a)×0=0,從而,(-a)×(-b)與(-a)×b應該互為相反數,教師進一步引導學生感受“負負得正”規定的合理性。

學生學習“負負得正”經歷了如下過程:面對挑戰—提出“規定”—質疑或感受“規定”的合理性—做出“規定”—驗證“規定”與原有知識是否相容—有理數的乘法運算得到擴充。這樣的過程,有助于發展學生的理性精神,有助于學生感受數學如何在自身的矛盾運動中不斷得到發展。事實上,學生借助學習“負負得正”所獲得的經驗,不難自己嘗試對零指數冪、負整數指數冪的意義做出合理的“規定”。

(四)明確數學方法的本質,不盲從

圖2來自人民教育出版社小學數學教材,劉徽首創的“割圓術”方法與無限細分逐步逼近的極限思想,不僅為圓周率的計算提供了思想方法和理論依據,也對中國古代數學研究產生了很大的影響。學生通過對“割圓術”的了解,在感嘆中國數學文化博大精深的同時,也感受到數學極限思想的奇妙。

圖2

圖3來自美國小學數學課本,非常類似劉徽的“割圓術”:先畫個圓的外接正方形,然后按圖示把正方形轉化成“外圍”的多邊形,也就是正方形無限折,直到最后,正方形的周長就和圓的周長相等了。

結果求得π=4。這是怎么回事呢?在圖3中,無論怎么分解,“外圍”的多邊形的周長是不變的,即等于圓外接正方形的周長。它不能無限逼近圓的周長,這就是錯誤的本質所在,它與割圓術有著本質的區別。

四、教育行動研究

我們通過課例研究的方式,開始了“發展理性思維,培養理性精神”的行動研究。將高校教師、師范生、中小學教師融入到同一個教育與研究環境中,由高校教師做專業引領,將高等教育的優質教育資源、小學一線教師豐富的實踐經驗、師范生“三新(新理念、新知識、新技術)知識”相融合,形成共同培植和發展的模式。我們已經成功舉辦了以“文化視角下的小學數學教學課例研究”為主題的小學數學教學研討和展示平臺“七星課堂”,以“關注邏輯推理,促進數學教學”為主題的“寶賢課堂”。在“七星課堂”和“寶賢課堂”這兩個教師專業發展共同體上,展示了一批課例研究成果,如小學數學《三角形內角和》《圓內線段直徑最長》;初中數學《三角形穩定性的再認識》《三角形內角和定理的證明》等。

數學理性追求的是永恒的、確定的、可靠的知識,即數學知識的邏輯的嚴密性和結論的可靠性。數學教學不僅教生活中的數學,更重要的是給學生“說理”,用理性的力量去震撼學生,讓學生用理性的思維去思考問題,用理性的精神激勵學生,讓學生從“顯然正確,不用驗證”轉變為“崇尚理性,數學證明”,在數學課堂中經歷一次思想上的飛躍。

高校教師、專家的講座,師范生與在職中小學教師同臺展示、同課異構、討論交流,融理論、實踐于一體的教育范式,是我們這些年來的奮斗目標。師范生與中小學教師一起在這樣的“教師專業發展共同體”受益,實現真正意義上的教師專業成長。

(責編 劉小瑗)