我國高校科技成果轉化研究綜述:模式、制約因素和對策

王健

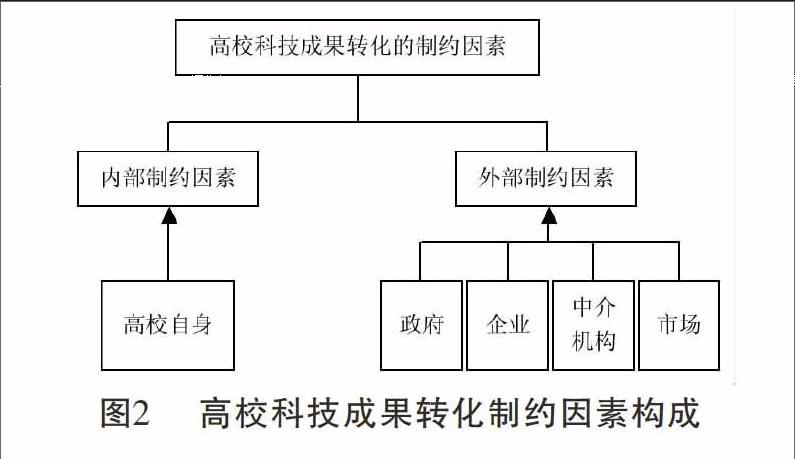

摘 要: 近年來,有關我國高校科技成果轉化的研究成果層出不窮。本文從模式、制約因素和對策等三個方面對我國高校科技成果轉化的相關文獻進行梳理,總結歸納現有研究成果存在的不足,并在此基礎上提出今后研究的改進建議。

關鍵詞: 高校科技成果轉化 模式 制約因素 轉化對策

高校科技成果的成功轉化,不僅是建設創新型國家的要求,更是高校實現自身內涵式發展和“雙一流”建設目標的助推器。然而,我國高校科技成果轉化率低下一直是不爭的事實。據統計,2015年,高校的成交合同數為57081項,成交合同金額為314.3億元,分別僅占全國技術市場成交合同數和成交合同金額的18.6%和3.2%;全國高校專利所有權轉讓及許可數2786件,僅占當年度有效發明專利總數的13.8%[1]。

1.研究內容

筆者以“CSSCI”和“核心期刊”為期刊來源類別,在中國知網檢索到篇名含有“高校科技成果轉化”字段、發表于1997年~2017年的文獻共191篇。通過對這些文章進行計量可視化分析,發現出現頻次最高的三個關鍵詞依次為“對策”、“制約因素”和“模式”。基于此,本文從這三個方面對相關研究文獻進行梳理,歸納總結研究現狀及結論,并對未來的研究方向進行展望,希望為相關后續研究及實踐發展提供有益的參考。

2.高校科技成果轉化模式

2.1定義

所謂高校科技成果轉化模式,就是指在由科技創新成果轉向實際應用的鏈條上,不同環節間相結合的一種機制,以及參與各方的資源配置和流向等(如圖1)。

2.2主要模式

隨著內外環境的變化,高校科技成果轉化從出現至今先后形成過兩代模式。值得注意的是,雖然順序有先后,但新模式的出現并沒有完全取代之前的模式,二者之間存在著交叉融合和共同發展的局面,并逐漸萌發出了一些更先進的理念和做法。

2.2.1第一代模式

最早形成于20世紀50年代末,在當時的經濟體制和環境下,根據參與主體的不同,主要分為高校自行轉化和校企合作轉化兩種類型。

2.2.1.1高校自行轉化模式又被稱為自行實施模式[2]、自辦實體模式[3]等。王鐵軍[4]認為其主要特征是以高校為主體,以科技活動及其成果為主導,構建從基礎研究、應用研究、開發研究、中試、產品化直接到形成產業并占有市場的全部流程。該模式省略了轉化過程中的許多中間環節,節省了交易費用,極大地保護了高校的自主知識產權。采用該種模式實施科技成果轉化的高校一般在某一學科領域具有很高的科研水平和很強的科研能力,并有雄厚的資金支持和一定數量的管理人員作為支撐。

2.2.1.2校企合作轉化是至今仍在廣泛沿用的傳統轉化模式,其特點是充分利用高校的科技人才、科研實力、實驗設備和企業的生產能力、對市場信息的預測及判斷掌握進行合作轉化。該模式被稱為點對點模式,并從合作深度的角度被劃分為技術轉讓模式和聯營模式[5],甚至被進一步細分為科技成果許可、轉讓模式,委托開發模式,作價入股、合辦實體模式[3]。盡管相對于高校自行轉化來說,校企合作轉化在資源整合、分工協作、風險分擔等方面具備一定的優勢,但這些優勢的充分發揮需要建立在科學完備的管理體制和合作機制基礎上,明確合作雙方各自的權利和義務,降低交易費用,加強知識產權保護等。同時需要注意到,高校產業管理部門或資產經營公司不能通過行政化手段過多干涉股份制企業的運營,特別是當高校在企業中位于控股或相對控股地位時,資產經營公司作為高校的代表參與股份制企業的經營,應嚴格根據《中華人民共和國公司法》和企業董事會的有關規定,享受權利履行義務,實現各方優勢真正有效的結合。

2.2.2第二代模式

二十世紀八十年代末,隨著我國第一個全國性大學科技園——東北大學科技園的成立,開啟了高校科技成果轉化的新模式。根據參與主體及主體間合作方式的不同,該模式被劃分為政校合作和校企模式兩大類。政校合作模式由政府主導,其主要形式有孵化器模式(如大學科技園)、國家工程中心、技術轉移中心和省校研究院等。校企合作模式又被稱為校企協同創新模式[6],它不同于點對點模式,而是結合了高校原始創新優勢與企業科技成果應用能力優勢,高校和企業更注重研發過程的共同參與及合作,成立了諸如聯合研究所、協同研究中心、協同創新中心、創新研究院、聯合實驗室,聯合技術中心等多種形式的校企協同創新平臺。

第二代模式的形成直接促進了新型科研機構的建立。作為綜合性科技成果轉化平臺中較晚出現的一種形式,新型科研機構的發展引起了社會的高度關注。江海等[7]認為以高校為主導的新型科研機構的快速發展充分體現了協同創新的理念和實踐:以市場、產業需求為導向,圍繞知識創新本體——高校,充分調動企業、科研機構等創新主體,以及政府、金融機構、中介組織、行業協會等輔助支持的積極性和創造性,跨學科、跨部門、跨行業地組織實施深度合作和協同創新;追求通過技術研發與創新形成的技術優勢,重視通過推動技術成果的轉化和產業化來獲取可觀的收益;注重人才、技術、成果、資本、信息、管理等要素在技術研發、中試放大、市場導入、產業化等成果轉化鏈條各環節的協同,使政府、高校、市場在創新鏈條各環節充分發揮了不同的優勢作用,服務地方經濟發展,推動實現由傳統的要素驅動向創新驅動的轉變。

在今后的很長一段時間內,這種模式仍將是高校科技成果轉化的主流模式。

2.2.3發展新趨勢

除了對已有模式進行創新和豐富外,還出現了一種以創新網絡為代表的全新轉化模式。該模式以科技產品為導向,以促進創新為目標,在組織結構上類似于網絡型的組織,各參與主體之間沒有正式的資本所屬關系和行政隸屬關系,而是以正式的合同為紐帶,在一種互惠互利、相互協作、相互信任和支持的機制下合作。在這種模式下,組織結構趨于扁平,管理環節較少,具有較強的環境應變能力和適應性,有利于提高高校科技成果轉化率[8]。endprint