全國農業生態系統脆弱性評價

陳 靜, 周靜平, 李存軍, 王迎春, 淮賀舉, 胡海棠, 史磊剛

(1.中國農業科學院農業經濟與發展研究所,北京 100086; 2.北京農業信息技術研究中心,北京 100097; 3.中國農業科學院農業資源與區劃研究所,北京 100086)

生態脆弱性是生態系統在特定時空尺度中相對于外界擾動影響具有的敏感性和恢復能力,它是系統自身固有的屬性,在外界影響因素的擾動下表現出來[1]。自從提出生態過渡帶的概念之后,評價生態脆弱性始終是脆弱生態環境研究的主要內容之一[2],是診斷區域環境問題[3]、識別關鍵脆弱環境因子的重要手段[4]。很多學者對高原高寒生態系統[5]、森林生態系統[6]、濕地生態系統[7]、流域生態系統[8]、巖溶生態系統[9]、山地河谷生態系統[10]等自然生態系統以及城市生態系統等人工生態系統[11-12]的脆弱性進行評價。綜合指數法是脆弱性評價最主要的方法之一[13],針對不同類型生態系統的特征建立生態脆弱性評估指標體系,運用主成分分析[10,14-15]、層次分析(analytic hierarchy process,簡稱AHP)[5,7-8]等方法確定指標權重或者綜合主成分分析和層次分析等多種方法確定指標權重[16],最后結合建立的模型計算脆弱性綜合指數。

農業生態系統是一類自然-人工復合生態系統,是介于自然生態系統和人工生態系統之間的一種特殊生態形式[17],具有食物生產功能,與農業生態系統緊密相關的食物安全直接關系著國家安全[18]。農業生態系統不僅能維持人類生存,同時對區域生態環境的維護發揮著重要的作用。農業生態系統的脆弱性是指某一地區農業生產過程對氣候、環境變化等敏感因素反應的強弱以及當地社會經濟、生產、生態等環境要素對氣候變化影響可能適應性的綜合不穩定反應[19],是農業生態系統對外部壓力的敏感性及自身適應能力的函數[20]。脆弱的農業生態系統會導致農作物減產和農產品質量下降,產生食物安全問題等[21]。相對來說,國內對農業生態系統脆弱性的評價研究較少,趙艷霞等以典型的農業生態脆弱區北方農牧交錯帶為研究對象,探討了農業生態系統氣候脆弱性的綜合定量評價方法,構建了氣候敏感類、環境敏感類、農業生產類、社會經濟類4類共17項指標的農業生態系統氣候脆弱性評價指標體系,但由于這是針對小區域的評價指標體系,沒有考慮海拔、自然災害等因素對農業生態系統脆弱性的影響[22]。何磊等采用相似指標體系對內蒙古通遼市各旗(縣)農業生態系統進行了脆弱性評價[23]。周松秀等對湘中丘陵盆地、三峽庫區(重慶段)進行了農業生態環境脆弱性評價[14,16]。也有一些學者側重于農產品品質、食物安全和生物安全,進行了農業生態系統的健康評價方法和實證研究[17,24-25]。

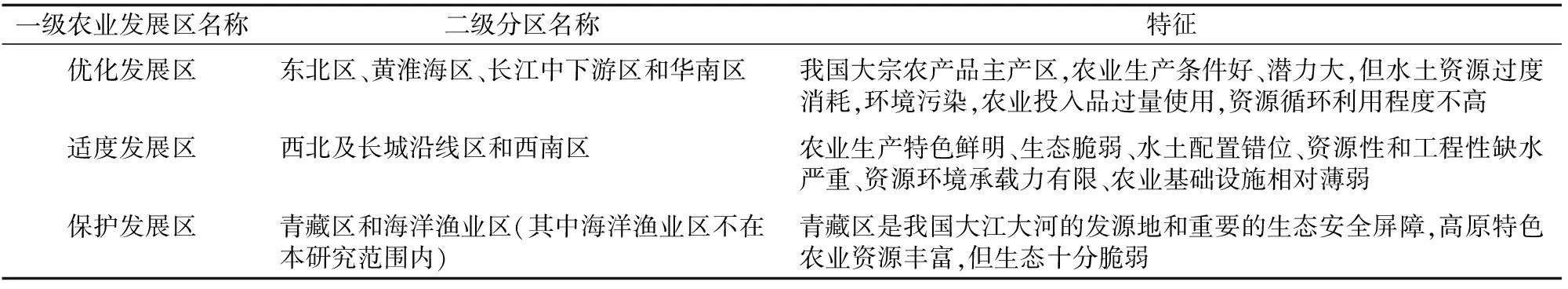

縣域或省域農業生態系統脆弱性評價指標和方法無法直接應用到全國范圍。本研究探討全國尺度下的農業生態系統脆弱性指標體系、評價方法,分析不同農業生態系統脆弱區的空間分布,以期為保護農業生態環境,促進全國農業可持續發展提供決策參考。2015年5月,農業部、國家發展和改革委員會、科技部、財政部、國土資源部、環境保護部、水利部和國家林業局等八部委聯合發布了《全國農業可持續發展規劃(2015—2030年)》,將全國劃分為3個一級農業發展區和8個二級亞區(表1、圖1),本評價結果擬為全國農業可持續發展分區提供重要參考依據。

1 評價方法

1.1 農業生態系統脆弱性的影響因素和評價指標體系

農業生態系統脆弱性不同于自然生態系統或人工生態系統,它是一個開放性的自然-人工復合生態系統,許多能量與物質的輸入與輸出不但受自然規律的控制,也受經濟規律的制約[24]。農業生態系統脆弱性是生態系統相對人的利用性而言的,不可利用的和不承受人類活動的生態系統就沒有脆弱性可言[26],自然因素和人為因素是脆弱生態系統形成的2個基本條件,沒有自然環境“先天的”不穩定和人類活動“后天的”超負荷干擾,農業生態環境的脆弱性就無從談起。

表1 全國農業可持續發展分區基本情況

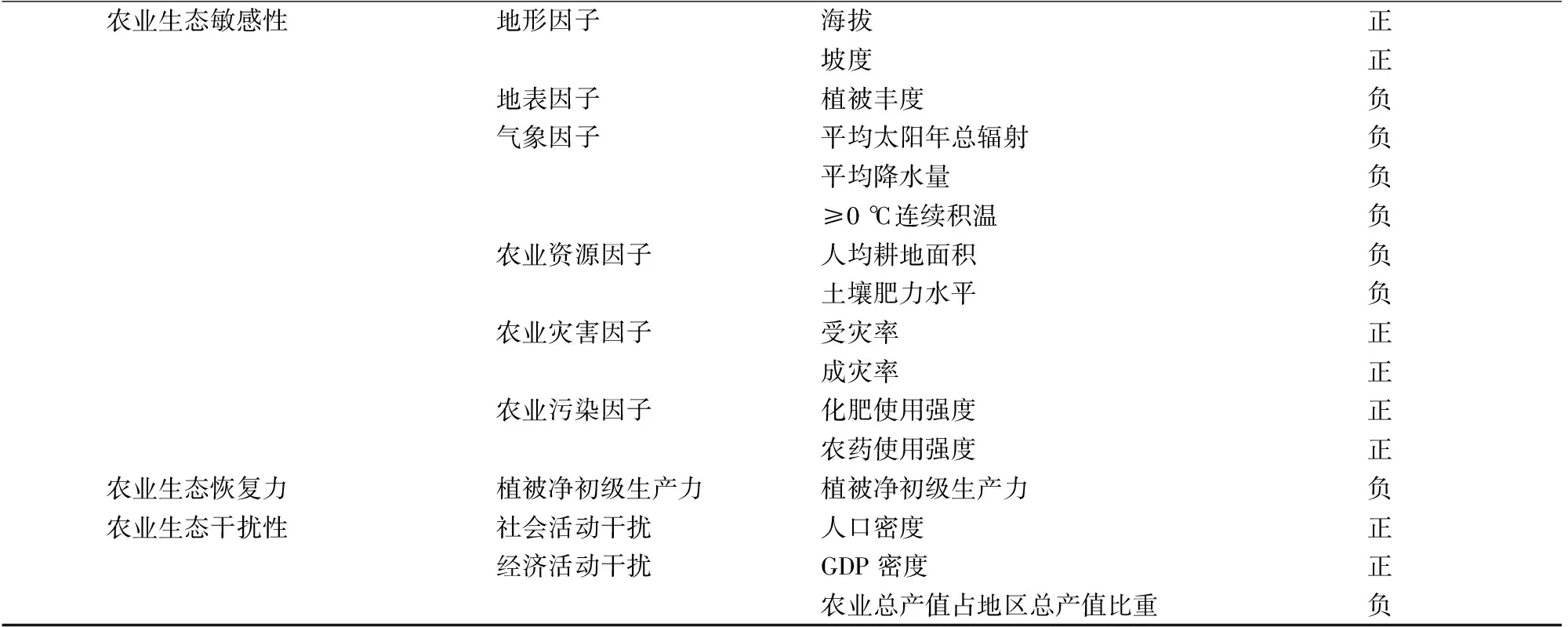

影響農業生態系統脆弱性的因素首先是自然因素,地形、地貌、氣候、自然災害等自然因素都會對農業生態系統的脆弱性產生影響;其次,農業生態系統脆弱性在很大程度上受人類活動的調控與影響,如使用農藥化肥超量與使用不當引起的環境污染,土地過墾引起的土壤退化、水土流失以及人口增長下其他用地類型占用引起的耕地流失等。因此,對于這種復雜系統僅選擇單個指標無法準確評價其脆弱性,只有綜合自然指標和社會經濟指標建立一套指標體系,才能全面反映農業生態系統的脆弱性狀態。在全面考察農業生態系統脆弱性影響因子的基礎上,根據農業生態環境脆弱性的定義以及評價目標,遵循主導因素原則、系統性原則和可操作性原則,依據生態問題—影響因子—評價指標的途徑,以農業生態敏感性、農業生態恢復力和農業生態干擾性為準則,本研究篩選設計9個一級評價指標和16個二級評價指標進行評價(表2)。

1.2 數據來源

農業生態敏感性指標數據主要來源于北京師范大學全球陸表特征參量產品生成與應用研究網、中國氣象科學數據共享服務網、第二次全國土地調查(2009年)和《中國農村統計年鑒2005—2014年》。通過下載、查閱及計算上述數據,利用專業分析軟件ArcGIS 10.1對多源數據進行分析與處理,獲得全國數字高程模型(digital elevation model,簡稱DEM)、坡度、葉面積指數(leaf area index,簡稱LAI)等16個評價指標。所有的指標數據均通過ArcGIS 10.1軟件轉換成1 km×1 km的柵格數據。

地形因子:選取海拔和坡度作為代表性指標。海拔取自我國空間分辨率為1 km的DEM數據,坡度是以該DEM為數據源,利用ArcGIS 10.1軟件的空間分析工具(spatial analyst tools)計算而得。

地表因子:選取植被豐度作為代表性指標。選用我國2011年空間分辨率為1 km的平均葉面積指數來反映植被豐度。數據源自北京師范大學全球陸表特征參量產品生成與應用研究網,選取2013年時間間隔為8 d的共計37期LAI數據,利用ArcGIS 10.1軟件,使用其空間分析模塊中地圖代表(map algebra)里的柵格計算(raster calculator)工具通過求取平均值而得。

氣象因子:選取平均太陽年總輻射。以平均降水量和 ≥0 ℃ 連續積溫為代表性指標。數據源自中國氣象科學數據共享服務網的站點逐日觀測數據,經統計運算,并利用ArcGIS10.1軟件進行空間插值處理而得。

農業資源因子:選取人均耕地面積和土壤肥力水平作為代表性指標。其中人均耕地面積根據第二次全國土地調查結果獲得各省耕地面積(2009年),根據《中國農村統計年鑒:2014》獲得2013年各省的人口,由各省耕地面積除以人口求得人均耕地面積。土壤肥力數據源自1980年全國 1 ∶400 萬土壤肥力綜合質量分布圖。根據不同土壤肥力水平對生態系統穩定性的貢獻,按照好、較好、一般、較差、差分別賦值0.2、0.4、0.6、0.8、1.0,數值越大說明生態系統抗干擾能力越弱,脆弱性越高。

農業災害因子:選取受災率和成災率作為代表性指標。根據《中國農村統計年鑒2005—2014年》獲得2004至2013年全國各省的旱災、洪澇災、風雹災、冷凍災和臺風災的受災面積、成災面積、耕地面積,由各類自然災害的受災面積除以耕地面積獲得每年的受災率,計算10年受災率的平均值作為指標值;每年各類自然災害的成災面積除以受災面積為每年的成災率,計算10年成災率的平均值作為指標值。

農業污染因子:選取化肥施用強度和農藥施用強度作為代表指標。根據《中國農村統計年鑒:2014》獲得2013年各省化肥、農藥使用量和農作物播種面積,由化肥、農藥使用量除以農作物播種面積求得化肥和農藥使用強度指標值。

農業生態恢復力指標:選取植被凈初級生產力為代表性指標。數據源自Modis數據凈初級生產力(net primary productivity,簡稱NPP)產品,空間分辨率為1 km,將2009年不同地區多景NPP產品拼接合成全國植被凈初級生產力數據。

農業生態干擾性指標。①社會活動干擾。選取人口密度為代表性指標。根據第二次全國土地調查結果獲得各省土地面積,根據《中國統計年鑒:2014》獲得各省人口,人口除以土地面積獲得人口密度。②經濟活動干擾:選取GDP密度和農業總產值占地區總產值比重為代表性指標。根據《中國統計年鑒:2014》獲得各省GDP和農業總產值,GDP除以土地面積求得GDP密度,農業總產值除以GDP求得農業總產值占地區總產值比重。

表2 農業生態系統脆弱性評價指標體系

1.3 生態系統脆弱性評價模型

1.3.1 數據歸一化處理 參評因子量綱及其物理意義不盡相同,必須采用統一的方法對數據進行歸一化處理。生態系統脆弱性評價指標體系中的數據有2種類型:(1)連續數據,如平均降水量等;(2)不連續數據,如土壤肥力等。本研究評價指標體系中除土壤肥力外,其他均為連續數據,對于連續數據采用極值法對其進行歸一化處理,將不同量綱、不同取值范圍的所有指標統一到(0,1)之間;對于不連續數據土壤肥力,采用等差法直接賦值至(0,1)之間。對于符合脆弱性總體評價目標的正向指標,直接采用歸一化之后的數值;對于反向指標,則利用1減去歸一化之后的數值,獲得符合總體評價目標的因子得分(各指標的正反向相關性如表2所示)。所有的指標數據均通過ArcGIS 10.1專業軟件轉換成1 km×1 km的柵格數據。

1.3.2 生態系統脆弱性評價模型 考慮到16個評價指標之間可能存在著相關性,采用主成分分析方法剔除冗余數據,提取主成分,獲得指標權重,然后進行脆弱性評價[15],計算公式如下:

Vi=∑Wj×Yij。

式中:Vi表示評價單元i的脆弱性指標,指標值越大,說明農業生態環境越脆弱;Yij表示i評價單元的主成分j的值;Wj表示主成分j的權重,這里取主成分j的特征根的開方值。上述主成分分析以及脆弱性的計算均在ArcGIS 10.1中實現。

評價指標值經過主成分分析后各主成分的特征值、貢獻率與累積貢獻率如表3所示。利用主成分累計方差貢獻率≥85%的方法確定主成分數為6個[27],選取前6個主成分及其特征根進行加權運算,計算農業生態系統脆弱度。

2 結果與分析

2.1 全國農業生態系統脆弱性空間分布

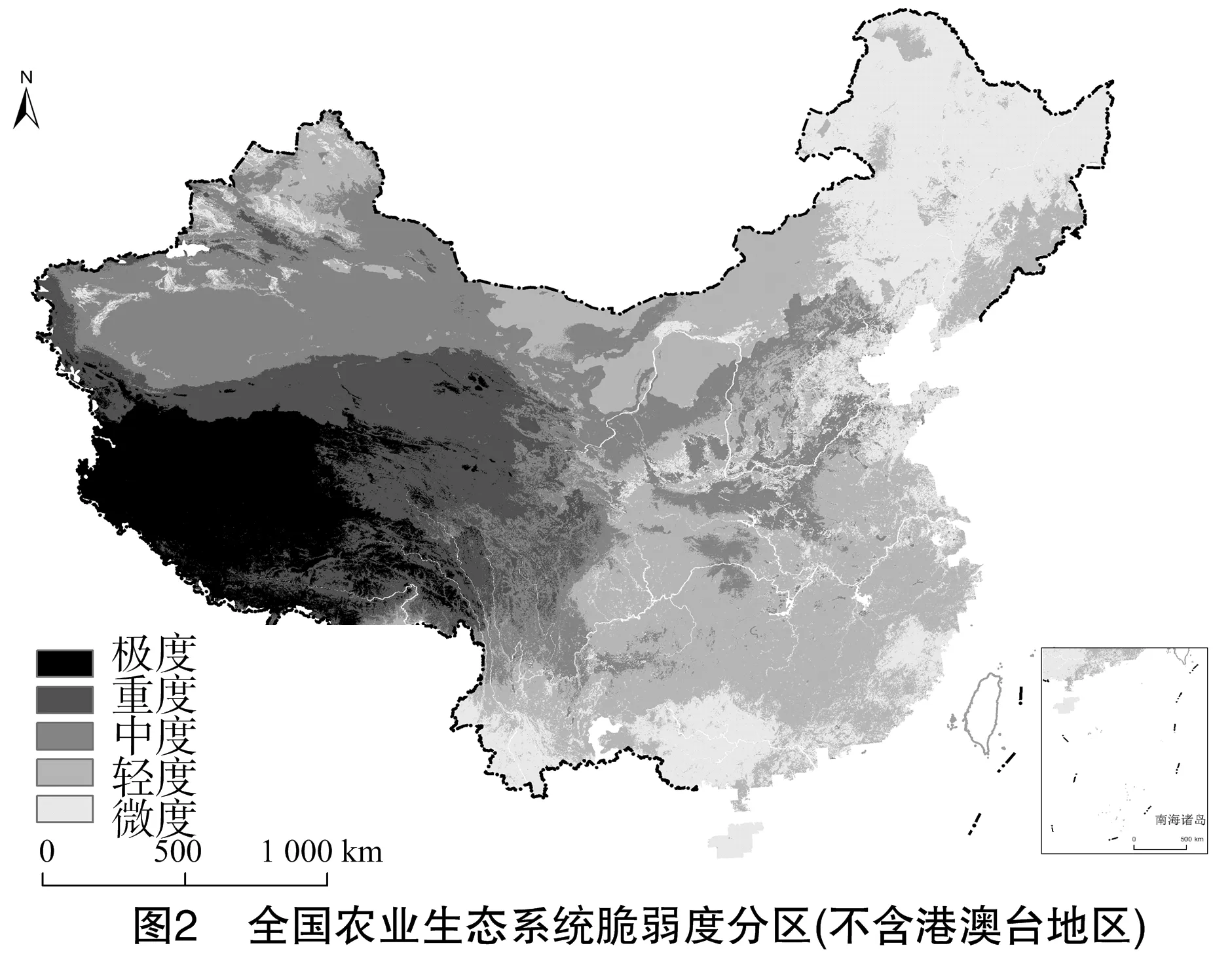

基于全國生態因子數據和生態系統脆弱性評價模型,利用ArcGIS 10.1軟件計算并生成我國農業生態系統脆弱度柵格圖,通過自然斷點(natural breaks)分級法,將全國所有的柵格按照農業生態系統脆弱度的大小分成微度、輕度、中度、重度和極度脆弱5個不同等級的脆弱區(圖2),不同等級脆弱區面積統計結果如表4所示。微度和輕度脆弱區主要分布在我國的東部和中部,是我國農業生態系統中最為穩定的區域,是我國重要的糧食生產區,與前人研究獲得的我國食物供應能力最高的地區[19,28]相吻合,這部分地區要重視保護耕地資源,充分利用自然資源,合理增大技術要素投入的力度,提高農業生產現代化水平。中度、重度和極度脆弱區主要分布在我國西部地區,是我國自然生態環境最脆弱的地區,是我國乃至亞洲的重要生態屏障[29]。極度和重度脆弱區主要以保護生態環境為前提發展農業,在農業發展過程中應重視對植被覆蓋的保護,減少水土流失,促進區域農業可持續發展。

表3 生態系統脆弱性評價指標主成分分析結果

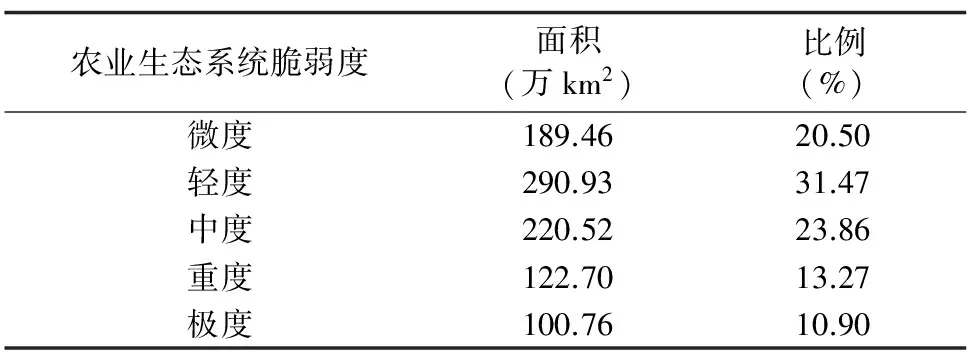

表4 農業生態系統脆弱等級面積統計結果

注:研究區域不包括港澳臺地區。

土地資源、氣候資源、水資源等各種自然要素是農業產業發展的基礎[30],自然生態系統的脆弱程度直接影響農業生態系統的脆弱性。總體來說,本研究評價結果表明的全國農業生態系統脆弱區分布特征與2011年國務院發布的《全國主體功能區規劃》中全國生態脆弱區分布的南部、中部較穩定、西部脆弱的總體趨勢基本一致,但由于土壤肥力、化肥農藥使用強度、受災率、農業產業比例等農業特色因子的影響,內蒙古東部、陜西、貴州和廣西等局部地區的脆弱程度低于全國主體功能區規劃的生態脆弱性評價結果。

2.1.1 微度、輕度脆弱區 微度脆弱區的面積為 189.46萬km2,占研究區總面積的20.50%,是全國農業生態系統中最為穩定的區域。主要分布在我國的東部地區,從地理上看主要包括東北平原、華北平原、浙閩和兩廣丘陵3個部分。不同地理區域農業生態系統脆弱度低的原因有所不同,東北平原主要由于其土壤肥沃、人口密度低、人均耕地面積多、土地平坦、化肥和農藥使用強度較低;華北平原主要由于地勢平坦、受災和成災率較低、植被凈初級生產力和≥0 ℃的積溫均較高;浙閩和兩廣丘陵則主要是由于植被凈初級生產力和植被豐度高、≥0 ℃積溫均較高、年均降水量高。

輕度脆弱區的面積為290.93萬km2,占研究區總面積的31.47%,為5個脆弱等級中比例最大的1個等級,主要分布于我國的中部地區。地理區域主要包括內蒙古高原、長江中下游平原、江南丘陵、云貴高原、四川盆地和準噶爾盆地6個部分。這6個地理區域中,內蒙古高原主要由于人口密度低、太陽輻射較強、人均耕地面積較多、農藥使用強度低,所以表現為輕度脆弱性;準噶爾盆地則主要是因其地勢平坦,人口密度低, ≥0 ℃ 積溫、農業比例和土壤肥力均較高,農藥使用強度較低。而其他4個區域表現較好的因子比較相似,主要包括植被凈初級生產力和植被豐度、≥0 ℃積溫、土壤肥力、降水量均較高,且農業所占比例較高,均為比較重要的農業地區。除了這些相似因子,各地區的穩定因素也存在一些差異,長江中下游地區地勢相對平坦,江南丘陵地區太陽輻射較強,云貴高原人口密度較低,而四川盆地的化肥和農藥使用強度較低,這些因素共同影響著各地區農業生態系統的脆弱程度。

2.1.2 中度、重度、極度脆弱區 中度脆弱區的面積為 220.52萬km2,占研究區總面積的23.86%,主要分布在我國的西北部。地理區域主要包括塔里木盆地和黃土高原2個部分。這2個區域各項指標值基本處于中等水平,其中塔里木盆地各指標值與準噶爾盆地相似,但由于土壤肥力低,降水量低,植被凈初級生產力和植被豐度較低,加大了其生態系統脆弱性。黃土高原地區海拔相對較高、降水量少、植被凈初級生產力和植被豐度較低、人均耕地較少、化肥施用強度較高,總體表現為中度脆弱。

重度脆弱區的面積為122.70萬km2,占研究區總面積的13.27%,地理區域主要包括柴達木盆地、青海高原和昆侖山脈3個部分。這3個地區農業生態系統的關鍵脆弱因子相似,以自然因素為主,包括海拔高、≥0 ℃積溫低、降水量較少。

極度脆弱區的面積最小,為100.76萬km2,占研究區總面積的10.90%,是全國農業生態系統最脆弱的地區。地理區域主要包括青藏高原、藏南谷地2個部分。這2個部分農業生態系統極度脆弱的關鍵因子與重度脆弱區相似,主要是海拔高、≥0 ℃積溫低、降水量少,并且這些問題比重度脆弱區更為嚴峻,其中青藏高原土壤比較貧瘠,加重了其生態脆弱度。

2.2 不同農業可持續發展區生態系統脆弱性

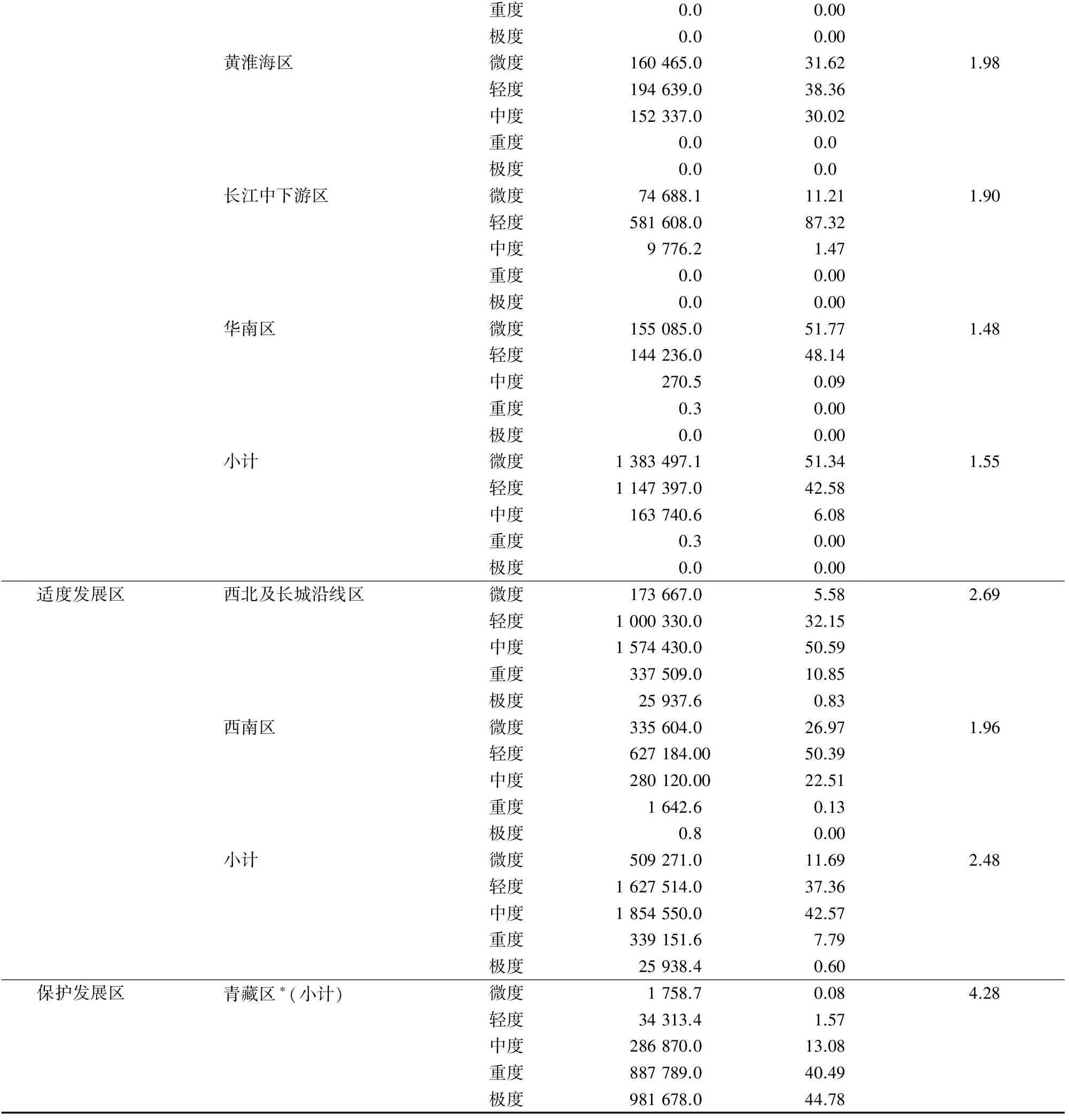

將農業生態系統脆弱度評價結果與農業可持續發展規劃一級和二級分區空間數據疊加進行統計分析,按照5個脆弱度等級由低到高分別賦值1、2、3、4、5,折合5分制計算每個一級分區和二級分區的脆弱度,對應的統計結果如表5所示。總體來看,農業生態系統的脆弱度排序為保護發展區>適度發展區>優化發展區,二級分區的農業生態系統脆弱度排序為青藏區>西北及長城沿線區>黃淮海區>西南區>長江中下游區>華南區>東北區,其中適度發展區中的西南區總體脆弱度得分較優化發展區中的長江中下游區略高,但是西南區中存在重度和極度脆弱區域,在開發強度上西南區應重視重度和極度脆弱區域的生態保護,進行適度發展。

表5 農業可持續發展區脆弱度等級面積統計

注:本研究區域不包括港澳臺地區。“*”表示保護發展區除海洋漁業區外僅余青藏區一個二級區,因此青藏區與保護發展區小計結果相同。脆弱度采用5分制。

2.2.1 優化發展區 優化發展區是我國大宗農產品主產區,其中93.92%為農業生態系統微度和輕度脆弱區,整體來說農業生態系統較為穩定,處于微度與輕度脆弱之間。其中,東北區農業生態系統最為穩定,微度脆弱區占81.31%,沒有重度和極度脆弱地區:黃淮海區微度、輕度和中度脆弱區比例相當,均為30%左右,同樣沒有重度和極度脆弱地區;長江中下游區以輕度脆弱區為主,占87.32%,無重度和極度脆弱地區;華南區主要是微度和輕度脆弱區,共占99.91%,幾乎沒有中度、重度和極度脆弱區。4個二級分區農業生態系統脆弱度均較低,其中黃淮海區和長江中下游區的農業生態系統相對來說脆弱度稍高,其主要原因可能是北京、天津、上海等大城市繁榮的社會、經濟活動對農業生態系統的干擾[15]。

2.2.2 適度發展區 適度發展區農業生產特色鮮明,但生態環境較脆弱,以輕度和中度脆弱區為主,共占79.93%,另外分別有10%左右的微度和重度脆弱區,總體介于輕度和中度脆弱之間。其中西北及長城沿線區以中度脆弱區為主,占 50.59%,其次為輕度脆弱區,占32.15%,重度脆弱區占 10.85%。西南區農業生態系統相對于西北及長城沿線區更為穩定,微度和輕度脆弱區占全區的77.36%,其中輕度脆弱區面積更大,重度和極度脆弱面積較少。西北及長城沿線區由于自然災害、農牧交錯、水資源短缺[31]等導致農業生態系統較西南區更為脆弱。

2.2.3 保護發展區 保護發展區在生態保護與建設方面具有特殊重要的戰略地位,除海洋發展區外僅余青藏區,青藏區農業生態系統非常脆弱,重度和極度脆弱區占85.27%,中度脆弱區占13.08%,而微度和輕度脆弱區面積極少,總體處于極度和重度脆弱之間。與于伯華等研究結果[5]相似,海拔高、高寒、降水稀少、植被稀疏等是該區域農業生態系統脆弱度極高的主要原因。

3 結論與討論

全國農業生態系統脆弱性呈現東部和中部地區以微度和輕度脆弱區為主,西部地區以中度、重度和極度脆弱區為主的特點,全國農業可持續發展規劃中優化發展區、適度發展區和保護發展區分區與農業生態系統的脆弱等級相匹配。本研究在分析農業生態系統脆弱性影響因素的基礎上,以農業生態敏感性、農業生態恢復力和農業生態干擾性為準則,綜合自然和人文因子,篩選設計9個一級評價指標和16個二級評價指標,評價全國農業生態系統脆弱度及其空間分布特征,評價分析結果與實際情況基本相符,說明該指標體系可用于評價全國范圍內農業生態系統的脆弱狀態。農業生態系統脆弱性評價指標的確定是一個非常復雜的問題,在實踐中可能還有其他指標,特別是不同層次或不同類型的農業生態系統,在選取指標、度量方法與度量標準上存在一定的差異,可根據具體情況進行適當調整。

[1]M?rtberg U M,Balfors B,Knol W C. Landscape ecological assessment:a tool for integrating biodiversity issues in strategic environmental assessment and planning[J]. Journal of Environmental Management,2007,82(4):457-470.

[2]Li L,Shi Z H,Zhu D,et al. Regional assessment of eco-environmental vulnerability based on GIS:a case study of Hubei Province,China[C]//International Conference on Environmental Science and Information Application Technology.Wuhan,2009.

[3]Nelson R,Kokic P,Crimp S,et al. The vulnerability of Australian rural communities to climate variability and change:part II:integrating impacts with adaptive capacity[J]. Environmental Science and Policy,2010,13(1):18-27.

[4]Metzger M J,Rounsevell M D A,Acosta-Michlik L,et al. The vulnerability of ecosystem services to land use change[J]. Agriculture Ecosystems and Environment,2006,114(1):69-85.

[5]于伯華,呂昌河. 青藏高原高寒區生態脆弱性評價[J]. 地理研究,2011,30(12):2289-2295.

[6]李雙成,吳紹洪,戴爾阜. 生態系統響應氣候變化脆弱性的人工神經網絡模型評價[J]. 生態學報,2005,25(3):621-626.

[7]劉振乾,劉紅玉,呂憲國. 三江平原濕地生態脆弱性研究[J]. 應用生態學報,2001,12(2):241-244.

[8]王麗婧,郭懷成,劉 永. 邛海流域生態脆弱性及其評價研究[J]. 生態學雜志,2005,24(10):1192-1196.

[9]李陽兵,邵景安,王世杰,等. 巖溶生態系統脆弱性研究[J]. 地理科學進展,2006,25(5):1-9.

[10]鐘曉娟,孫保平,趙 巖,等. 基于主成分分析的云南省生態脆弱性評價[J]. 生態環境學報,2011,20(1):109-113.

[11]顧康康,劉景雙,王 洋,等. 遼中地區礦業城市生態系統脆弱性研究[J]. 地理科學,2008,28(6):759-764.

[12]溫曉金,楊新軍,王子僑. 多適應目標下的山地城市社會-生態系統脆弱性評價[J]. 地理研究,2016,35(2):299-312.

[13]徐 君,李貴芳,王育紅. 生態脆弱性國內外研究綜述與展望[J]. 華東經濟管理,2016,30(4):149-162.

[14]周松秀. 湘中丘陵盆地農業生態環境脆弱性空間分異性與特征——以衡陽盆地為例[J]. 國土與自然資源研究,2012(6):47-49.

[15]盧亞靈,顏 磊,許學工. 環渤海地區生態脆弱性評價及其空間自相關分析[J]. 資源科學,2010,32(2):303-308.

[16]夏興生,朱秀芳,李月臣,等. 基于AHP-PCA熵組合權重模型的三峽庫區(重慶段)農業生態環境脆弱性評價[J]. 南方農業學報,2016,47(4):548-556.

[17]章家恩,駱世明. 農業生態系統健康的基本內涵及其評價指標[J]. 應用生態學報,2004,15(8):1473-1476.

[18]王莉雁,肖 燚,饒恩明,等. 全國生態系統食物生產功能空間特征及其影響因素[J]. 自然資源學報,2015,30(2):188-196.

[19]侯亞紅,劉文泉. 我國黃土高原地區農業生產的氣候脆弱性變化預測[J]. 災害學,2003,18(3):34-38.

[20]Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2001:impacts,adaptation and vulnerability[M]. New York:Cambridge University Press,2001.

[21]周松秀,田亞平,劉蘭芳. 南方丘陵區農業生態環境脆弱性的驅動力分析——以衡陽盆地為例[J]. 地理科學進展,2011,30(7):938-944.

[22]趙艷霞,何 磊,劉壽東,等. 農業生態系統脆弱性評價方法[J]. 生態學雜志,2007,26(5):754-758.

[23]何 磊,劉壽東. 通遼市農業生態系統脆弱性評價[J]. 內蒙古氣象,2008(1):35-37.

[24]謝花林,李 波,王傳勝,等. 西部地區農業生態系統健康評價[J]. 生態學報,2005,25(11):3029-3036.

[25]武蘭芳,歐陽竹,唐登銀. 區域農業生態系統健康定量評價[J]. 生態學報,2004,24(12):2740-2748.

[26]冉圣宏,曾思育,薛紀渝. 脆弱生態區適度經濟開發的評價與調控[J]. 干旱區資源與環境,2002,16(3):1-6.

[27]林海明,杜子芳. 主成分分析綜合評價應該注意的問題[J]. 統計研究,2013,30(8):25-31.

[28]王 情,岳天祥,盧毅敏,等. 中國食物供給能力分析[J]. 地理學報,2010,65(10):1229-1240.

[29]劉紀遠,邵全琴,樊江文,等. 中國西部地區生態保護建設路徑的探討[J]. 中國人口·資源與環境,2013,23(10):38-43.

[30]劉 媛,張艷榮. 西部生態脆弱區農業生態環境與農業經濟耦合協調性分析——以甘肅省為例[J]. 資源開發與市場,2015,31(6):722-726.

[31]王向輝. 西北地區環境變遷與農業可持續發展研究[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2011.