中醫(yī)護理對提高類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者生活質(zhì)量的臨床研究

江東梅

摘要:目的探討中醫(yī)護理對提高類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者生活質(zhì)量的臨床效果。方法選取2016年3月—2017年3月本院收治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者140例作為研究對象,將所有患者隨機分為觀察組與對照組,各70例。給予對照組患者常規(guī)護理干預(yù),觀察組采用中醫(yī)辨證護理干預(yù),比較2組患者護理后生活質(zhì)量及癥狀評分。結(jié)果觀察組患者的QOL與SCL-90評分均低于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<005)。結(jié)論中醫(yī)護理可有效改善患者心理狀態(tài),提高其生活質(zhì)量,有利于促進類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎病情的轉(zhuǎn)歸。

關(guān)鍵詞:類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎;中醫(yī)護理;生活質(zhì)量

中圖分類號:R59322? ? ?文獻標志碼:B? ? 文章編號:1007-2349(2018)05-0091-02

類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎屬于一種多炎癥性、系統(tǒng)性的自身免疫疾病,以侵蝕性關(guān)節(jié)炎為主要特征,該疾病具有反復(fù)發(fā)作、遷延不愈等特點,隨著病情蔓延可逐漸發(fā)展為關(guān)節(jié)畸形甚至殘疾,若治療不當(dāng),將給患者帶來極大痛苦[1]。合理、有效的護理干預(yù)對患者的康復(fù)及預(yù)后效果有著至關(guān)重要的作用,通過采用中醫(yī)理論指導(dǎo)下的中醫(yī)護理技術(shù)能夠有效抑制患者病情的發(fā)展,并提高其生活質(zhì)量[2]。本研究旨在探討中醫(yī)護理對提高類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者生活質(zhì)量的臨床效果。現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1.一般資料選取2016年3月—2017年3月本院收治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者140例,將所有患者隨機分為2組,每組各70例。觀察組中男26例,女44例;年齡29~53歲,平均年齡(4214±429)歲;病程3個月~14 a,平均(693±127)a。對照組中男21例,女49例;年齡30~51歲,平均年齡(4102±431)歲;病程2個月~15 a,平均(703±129)a。本研究中所有患者均知情并自愿參與,且通過本院倫理委員會批準,2組患者一般資料相比,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>005),具可比性。

1.2.入選標準

1.2.1.納入標準①有3個或3個以上的關(guān)節(jié)部位軟組織腫脹;②對稱性關(guān)節(jié)腫;③近端指尖或掌、腕關(guān)節(jié)腫;④皮下結(jié)節(jié)。

1.2.2.排除標準①伴有心、肝、腎及造血系統(tǒng)疾病者;②近3個月內(nèi)使用糖皮質(zhì)激素者;③妊娠期、哺乳期女性;④晚期關(guān)節(jié)嚴重畸形或完全喪失勞動力者。

1.3.方法給予對照組患者生活起居護理、飲食護理、用藥指導(dǎo)等常規(guī)護理干預(yù)。觀察組常采用在中醫(yī)理論指導(dǎo)下應(yīng)用中醫(yī)護理技術(shù)進行護理,具體實施方案如下:①瘀血痹阻證護理。該癥狀表現(xiàn)為皮膚干燥無光、脈沉細澀、舌質(zhì)紫暗、皮下硬結(jié)、關(guān)節(jié)刺痛、畸形、屈伸不利等。方法:睡前用溫水泡腳并按摩涌泉穴位,以調(diào)和氣血,飲食禁生冷辛辣、肥甘厚味等,以清淡與助消化食物為主,同時保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生、光線適宜;②寒濕痹阻證護理。臨床癥狀表現(xiàn)為舌苔白膩、晨僵、脈濡、畏寒、關(guān)節(jié)腫痛、畸形、有積液、大便溏薄等。方法:使用電針、熱敷、熏洗、拔罐等方法以達到舒筋活絡(luò)之效,應(yīng)熱敷或溫服中藥湯劑,飲食以辛溫發(fā)散食物為主,包括藥酒、豬骨湯、羊骨湯桂皮等,保持室內(nèi)溫暖、干燥;③肝腎陰虛證護理。臨床表現(xiàn)為面色無華、舌苔薄白或白膩、脈沉細弦、消瘦、畏寒、肌肉萎縮、關(guān)節(jié)腫脹、酸痛、畸形、筋脈拘攣等。方法:飲食以易消化食物為主,禁食如冰塊、冰淇淋、牡蠣、田螺等寒涼生冷食物,多食如羊骨髓、魚甲肉、鵝肉、雞肉、豬肉等補益肝腎食物,保持室內(nèi)溫度適中、光線柔和;④濕熱痹阻證護理。臨床表現(xiàn)為舌苔白膩、舌質(zhì)泛紅、低熱、胸悶、關(guān)節(jié)腫痛、畸形、伴有積液等。方法:禁食如桂皮、辣椒、芥末、姜等刺激性食物,多食如菊花菜、蘆根、綠豆、赤小豆等清熱利濕食物;⑤腎氣虛寒證護理。臨床表現(xiàn)為舌質(zhì)淡白、脈沉溺、精神疲憊、關(guān)節(jié)冷痛而腫、畸形、有積液、低熱、胸悶等。方法:可經(jīng)常按摩命門、氣海、關(guān)元、足三里等穴位,飲食上以富含高熱量、高蛋白食物為主,如:雞蛋、牛奶、花生、魚肉、大豆制品等。

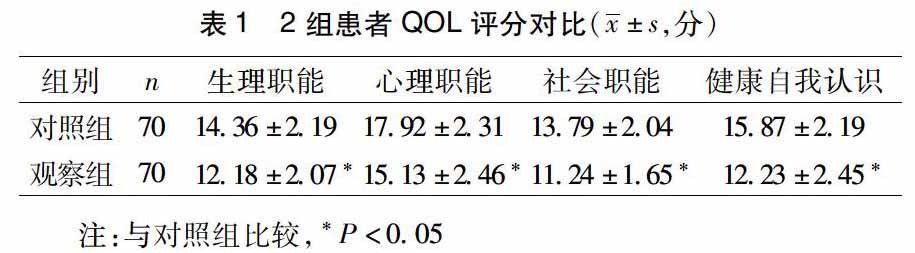

1.4.評價指標①采用生活質(zhì)量量表(QOL)評定護理后患者的生活質(zhì)量,包括生理職能、心理職能、社會職能、健康自我認識4項內(nèi)容,總分為35分,其中0-7分為輕度需密切觀察,8-19分為中度,20-35分為重度需采取積極治療措施,評分越低表明生活質(zhì)量越好。②采用癥狀自評量表(SCL-90)評定患者各項癥狀因子,包括軀體化、敵對、人際關(guān)系敏感、焦慮、抑郁、偏執(zhí)、強迫、恐怖及精神病性9項內(nèi)容,每項評分為0-4分,得分越高表明癥狀越嚴重。

1.5.統(tǒng)計學(xué)方法采用SPSS180軟件進行數(shù)據(jù)處理,計量資料以表示,采用t檢驗,P<005為差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1.生活質(zhì)量觀察組患者的QOL評分低于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<005)。見表1。

2.2.癥狀評分觀察組患者的SCL-90各項評分均低于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<005)。見表2。

3 討論

類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎是以關(guān)節(jié)病變?yōu)橹饕卣鞯娜硇宰陨砻庖呒膊。洳∽兲攸c為滑膜炎,以及由此造成的骨質(zhì)破壞、關(guān)節(jié)軟骨,最終致使關(guān)節(jié)畸形,該疾病可發(fā)生于任何年齡段,30~50歲居多,且女性較多于男性[3]。目前對于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的發(fā)病原因未明確,一般認為與感染、遺傳、寒冷、外傷等因素有關(guān),患者常以關(guān)節(jié)腫痛、關(guān)節(jié)間隙變窄、軟骨破壞、關(guān)節(jié)畸形、僵直等為主要臨床表現(xiàn)[4]。臨床治療上以緩解疼痛、阻止骨質(zhì)破壞、保持肌肉與關(guān)節(jié)功能為目的。除此之外,在治療過程中,護理干預(yù)的實施顯得尤為重要[5]。

類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎治療難度較大,因此,在行中醫(yī)護理時需正確使用中醫(yī)辨證護理,以使其效果得到充分發(fā)揮,實現(xiàn)緩解患者臨床癥狀,并靈活控制病情發(fā)展的護理效果[6]。本研究結(jié)果顯示,護理后觀察組患者的QOL與SCL-90評分均低于對照組,表明中醫(yī)護理干預(yù)可有效改善患者的精神狀況,抑制病情發(fā)展,并改善患者的生活質(zhì)量。中醫(yī)辨證護理作為治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的重要輔助手段,在提高患者生活質(zhì)量、鞏固療效方面具有重要的臨床意義。在中醫(yī)學(xué)中,類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎屬于“痹癥”范疇,認為該癥狀的產(chǎn)生與患者衛(wèi)外不顧、正氣不足、又感受風(fēng)、寒、濕、熱之邪等有關(guān),是內(nèi)因與外因共同作用的結(jié)果[7]。中醫(yī)根據(jù)內(nèi)因與外因?qū)⑵浞譃轲鲅宰枳C、寒濕痹阻證、肝腎陰虛證、濕熱痹阻證與腎氣虛寒證5種類型并針對不同類型分別給予了具體的按摩、飲食、環(huán)境等護理方法,以提高患者生活質(zhì)量的效果,可見,中醫(yī)護理干預(yù)在促進病情恢復(fù)方面具有顯著的效果[8]。

綜上所述,在類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者接受治療過程中通過對中醫(yī)護理技術(shù)的應(yīng)用,可有效緩解關(guān)節(jié)疼痛、腫脹等臨床癥狀,促進病情轉(zhuǎn)歸,并提高其生活質(zhì)量。

參考文獻:

[1]田廣芳,倪角角類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎中醫(yī)護理認識[J].西部中醫(yī)藥,2016,29(11):126-129

[2]夏涼,陳城整體護理干預(yù)對類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的影響[J].浙江臨床醫(yī)學(xué),2017,19(3):542-543

[3]趙輝,楊國峰,伊天爽臨床護理路徑在類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎治療和康復(fù)護理中的效果評價[J].實用臨床醫(yī)藥雜志,2017,21(6):74-77

[4]李海玲,王智明,曹萍,等康復(fù)護理配合針刀療法對類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎腕關(guān)節(jié)功能的影響[J].西部中醫(yī)藥,2015,28(10):127-129

[5]王艷欣針灸配合康復(fù)護理用于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的臨床研究[J].護理研究,2014,28(14):1720-1721

[6]魏雪紅,魯亞玲,段梅欣,等回醫(yī)烙灸療法配合護理干預(yù)對類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者疼痛及血清IL-2、TNF-α水平影響的研究[J].中國實用護理雜志,2014,30(34):5-8

[7]周華,卞廷松,周定華穴位貼敷治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎及護理[J].河南中醫(yī),2013,33(8):1383-1384

[8]宋彥老年類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者抑郁狀況調(diào)查及護理[J].貴陽中醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2014,36(1):132-134