寧夏非物質文化遺產保護名錄中回族武術現狀及傳承策略研究

劉和昌 邵婷

摘要:寧夏回族自治區是回族武術傳承和發展的主要地區,其中孕育了四大著名拳種:楊氏教門拳、何家棍、魚尾劍張家槍。它們已經被列入自治區級非物質文化遺產名錄。非物質文化遺產保護經驗告訴我們列入非物質文化遺產名錄說明其具有杰出的價值、突出的代表性,更重要的是它存在著生存的瀕危性。文章從它們的傳承現狀及傳承過程中的影響因素進行分析,并從“一校一拳”“數字化保護”“段位制推廣”等方面對寧夏非遺回族武術的傳承策略進行了探討。

關鍵詞:非物質文化遺產 回族武術 發展現狀 傳承策略

寧夏回族自治區是回族的主要聚集區之一,也是回族武術傳承和發展的主要地區,據魚尾劍傳承人王棵教授口述,在寧夏地域中流傳的體系完整的回族武術拳種就有10多種。其中孕育了四大著名拳種:“有著濃厚回族風味和宗教特點的楊氏教門拳”“集西北棍術之精華的何家棍”“《古蘭經》中的伊斯蘭武術魚尾劍以及門規術森嚴的張家槍”。它們已經被列入自治區級非物質文化遺產名錄。這些拳種是回族在漫長的歷史中創造和積淀下來的民間傳統文化,充分體現了我國各民族共有的文化價值觀念和審美理念。非物質文化遺產保護經驗告訴我們,列入非物質文化遺產名錄說明其具有杰出的價值、突出的代表性,更重要的是它存在著生存的瀕危性。

回族武術是回族文化的重要構成部分,本研究采用文獻資料法和田野考察法等方法,對寧夏區級的回族武術非物質文化遺產的保護諸問題進行分析,全面了解其保護現狀,借鑒非物質文化遺產保護的理論和經驗,探索如何在傳統和現代、繼承和發展之間找到對其進行保護的科學、合理、有效措施,以確保其生命力,為國家更好地保護武術非物質文化遺產提供建議,以利于武術非物質文化遺產的傳承、發展和弘揚。

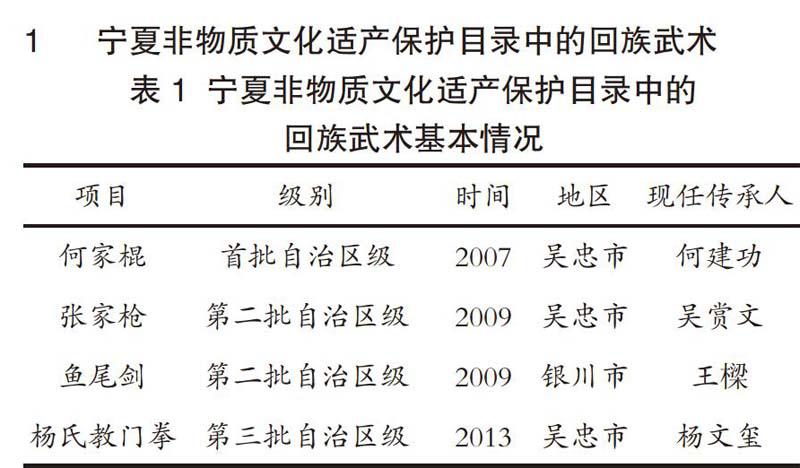

1寧夏非物質文化適產保護目錄中的回族武術

回族武術的內容豐富,門派繁多,既有中華武術的傳統項目,如少林拳、南拳、太極拳、通臂拳等,也有在多年的流傳實踐中,回族人民自創得許多具有獨特民族風格的拳種如湯瓶拳、回回十八肘等,這些拳種在回族中流傳很廣,而且受到其他民族人民的喜愛。通過在寧夏文化管理中也資料的查找發現寧夏非物質文化遺產回族武術項目有四個。由表1可以看出,早在2007年就有回族武術“何家棍”被列為國家首批區級非遺保護項目,距今已有9年時間;“魚尾劍”“張家槍”在2009年入選第二批區級、市級非遺保護項目;發展相對較理想的“楊氏教門拳”在2013年錄入第三批區級、市級非遺保護項目。這四種回族武術拳械,是目前挖掘較為完整的武術項目(主要體現在拳理與拳譜、傳承人的完整性上),其傳承年代久遠,具有豐富的歷史文化價值。

2寧夏非物質文化適產保護目錄中的回族武術傳承現狀

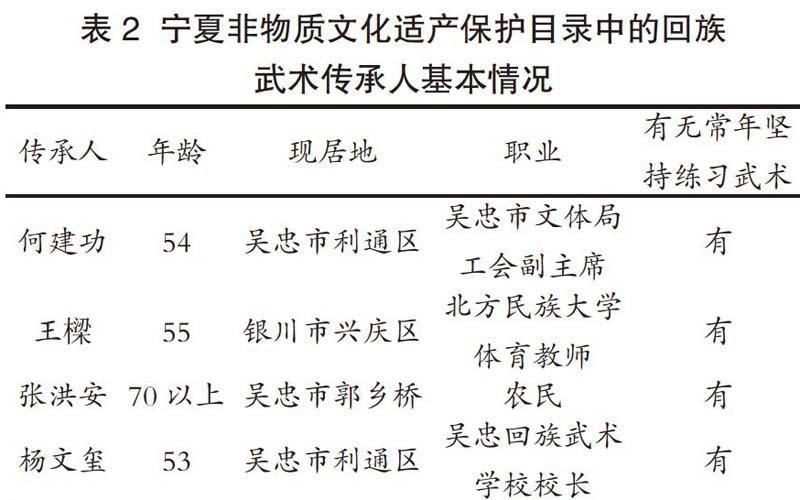

2.1傳承人現狀

武術非遺傳承人,由國家武術主管部管理,并為其提供一定資金及展示技藝的機會,相關部的管理方法主要體現為再次開展全國武術挖掘整理工作,對認定的拳種與傳承人提供一定發展資金以參加全國武術大會的權利與機會。傳承人的生活現狀對武術的傳承與傳播有著長遠的影響,本研究通過實地調查法,對非遺武術項目代表性傳承人年齡、職業等進行了調查分析。(見表2)

傳承人的生活水平會不同程度的影響傳承,何家棍傳承人、魚尾劍傳承人和楊氏教門拳傳承人均受過不同程度的文化教育,且均從事和體育文化相關的職業并有著相對穩定的經濟收入,逸對傳承非遺文化有著一定的優勢。而原張家槍繼承人張洪安老先生及本家傳人,久居吳忠市郭橋鄉,以耕田為生,現因特殊原因,將張家槍破例傳于外姓弟子吳賞文(張吳兩代聯姻,張洪安為吳尚文姑父)。

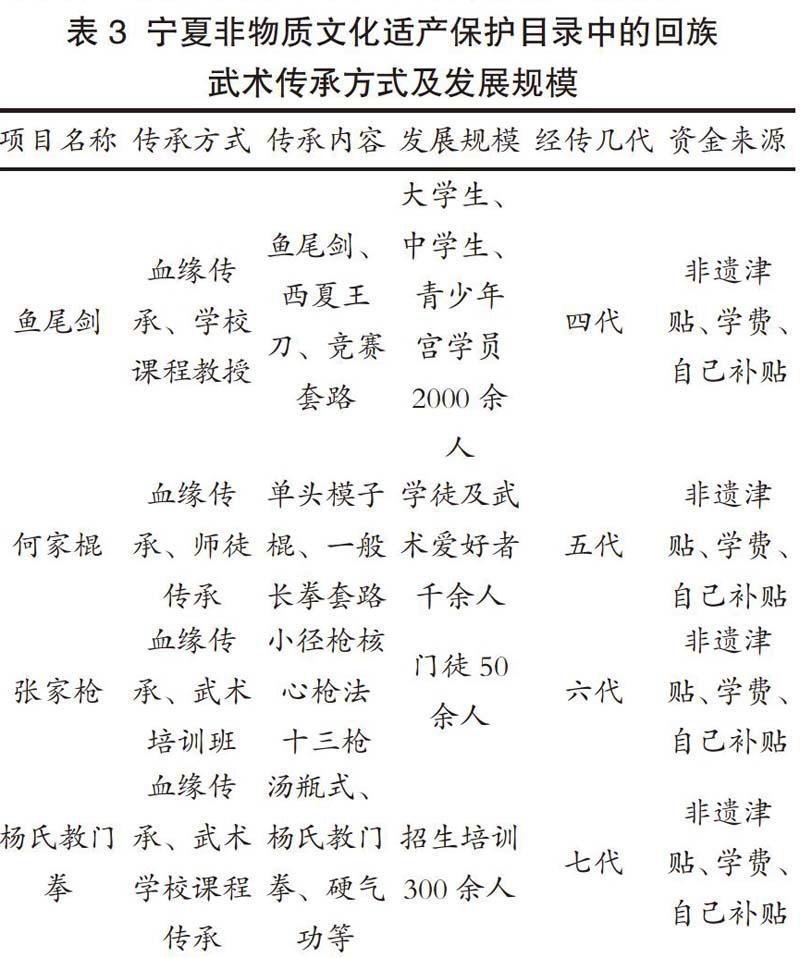

2.2傳承方式及發展規模

傳承方式、發展規模能夠很好的反映寧夏非遺回族武術項目發展現狀,非物質文化遺產不僅僅是對傳承人及傳承內容的保護,更是對非物質文化遺產的傳承與傳播。

寧夏回族武術主要的傳承方式為“血緣傳承”,血緣傳承也稱家庭傳承或家族傳承,是指在具有血緣關系的家庭成員內部所進行的武術傳授活動。這種傳承方式是傳統武術中最具代表的傳承方式,在走訪調查中,不難發現,傳承人對本門傳承武術內容很少外展,寧夏回族傳統武術界流傳“傳男不傳女,傳回不傳漢”的門規。隨著國家對武術發展的重視及引導目前回族武術在傳承方式上已經有所改變。(見表3)

在于傳承人王棵的交談中得知魚尾劍傳承的主要形式是在少年宮和學校教學,2009年至2012年魚尾劍在北方民族大學開設了公共體育課,練習人數一度超過了兩千人,但受學校政策影響,停課已5年之久,目前只有第三代傳人徐富裕和趙吉華兩人在中學和銀川市青少年宮傳承,主要以集體表演形式流傳。

張家槍武規“非回族不教,非張家之后不傳”,封閉式家族教授的傳承方式,導致五代傳人中只有張彥魁等20人,六代傳人中練功者只有30余人。其中外姓傳人只有吳賞文、馬澤2人。培訓班教授內容還是以初級套路為主,通過觀看展演或者比賽表演,可見一斑。

楊氏教門拳是第三批成功列入非遺名錄中的民族傳統體育項目。傳承人楊文奎從事武術事業多年,2005年成立了吳忠回族武術研究會,2006年成立了回族武術文化學校,并攜同弟子參加多種武術文化交流,2013年申遺后,加大回族武術宣傳力度,挖掘整理回族傳統器械,通過與傳承人交流,得知回族武術學校開辦以來,資金短缺,習武的學生沒有正規的武術練習場所。對習練時間較長的學員進行訪談,對于有無學得楊氏教門拳的真傳的問題,有些學生表示招式不多,就在楊氏教門拳中可以體現出幾個動作,器械也是自我琢磨,和其他套路差不多。談到教學,學生表示文藝演出較多,排練表演較多,每周都會參加不同形式的表演。

何家棍,在申遺前(2007年),傳承人滿懷一腔熱血,利用節假日開班授徒,吳忠市四所小學近千學生習練武術,其中有三所成立了何家棍武術隊,第六代弟子馬小龍曾參加全國民運會表演項目獲得金獎。2003年后,吳忠八中設立了何家棍武術基地,免費教授棍術。隨著時代的發展,武術偏離了人們的生活,武術人感覺到習武的前途并不是很好,導致今日的何家棍傳承人談到武術的傳承與發展問題,表示有許多無可奈何,沒有當年的激情,只能閉門傳承,從開放回到封閉。

3影響寧夏非物質文化適產保護目錄中回族武術傳承發展的主要因素

3.1傳承出現斷層

傳統武術傳承方式單一,門規森嚴,發展形式保守,許多武術愛好者只能望而卻步,這就造成傳承人的單一化、個體化。

受外來體育影響,如街舞、瑜伽、路拳道等時尚項目,已在中國各個城市扎下穩固的根基,無論是從師資力量還是設施場地都發展的較為成熟,深受年輕人歡迎。文化的傳承最終是要靠年輕的力量所承擔,傳統武術在新興項目的影響下,失去了年輕人的喜愛,漸漸淡出了人們的視線。

傳統武術博大精深,蘊含深厚的哲學文化,難在短時間內有所成,而現在社會發展速度飛快,人們更適應了快速接受新事物,短時間有成效的運動,例如路拳道易學易練,其炫酷的技能也恰好迎合年輕人的喜好。所以,傳統武術習練過程的艱難也是不少年輕人不喜歡練武術的原因之一。

3.2政府重競技輕傳統武術導致傳承內容呈現競技化發展趨勢

隨著重視體育觀賞性的提出,競技武術順理成章逐步向藝術體操化方向發展,運用西方競技體育的規則發展出了我國武術發展的新模式——競技武術。在國家政府政策、資金和技術上的全力支持下,競技武術不僅擁有相當完善的競賽制度、大量的人才資源,各個省市也逐步建立了自己的競技武術專業隊,而且大部分的體育院校也開設了與競技武術有關的科目和專業。

經走訪有“回族武術之鄉”的吳忠市回族武術學校及張家槍教授現場,通過近身觀察,并參考地方武術展演活動及自治區民運動會開幕式等活動視頻資料,發現,在拳師傳授弟子的武術內容中,主要以常見的競技武術套路為主,具有傳承性的經典招式并不是很多,在個別套路編排中會穿插幾招。例如張家槍在十四屆民運開幕式表演節目上所展示的棍法并非流傳于世的“張氏小徑槍”棍法;回族武術學校武術培訓中,對學員盾牌刀的教學部分也是看不到傳統的身影。在對上述傳承內容競技化的問題,本人專門找到傳承人訪問其教授內容“不傳統”的原因,也在學員中詢問了解并證實“不傳統”這一現象,傳承人對傳承內容“不傳統”的問題表示:(1)學員武術基礎薄弱,通過幾年的競技武術查路習練,可以為日后傳承傳統武術打好基礎。(2)傳統武術沒有發展的平臺。首先傳統武術招式樸實無華,展演不博彩,沒多少人了解其傳統武術背后的文化價值,其次傳統武術比賽賽事貧濟,青少年學習競技武術套路更有意義。(3)學員流動性、不穩定性大,傳承內家時代武學實在力不從也,對于留守年數且潛也學習、熱愛傳統武術文化、武德端正的學徒,傳承人非常愿意將本門傳統武術精髓傳授。從傳承人一席話語中領會出很多當下傳統武術發展中存在的問題。

3.3“留一手”思維導致傳統武術代代流失

有專家說,傳統武術傳承和中醫傳承有不謀而合的地方,可以用“留一手”一詞形象的比喻。因為中國封建傳統理念早已根深蒂固,導致在傳承上的認識不成熟,為了防止家傳秘籍被盜取,都會在傳教過程中留有一手,將醫學或者武學中最精華的東西帶到神秘中去。這樣代代流傳,其保守的思想代代生根,國學精華也隨之代代流失。直至今日,非遺光環下傳統武術的傳承受經濟利益的影響,在傳承過程中仍然存在這種傳承弊端,這也是導致多數傳承人單一的選擇“口傳身授”的傳授方法。這種傳統的傳授方法,使得流傳下的文獻資料十分稀少,部分拳術理論殘缺難以整理重現,例如寧夏曾在民間流傳的獨具回族特征的“回回十八肘”,在傳承人居奎離世后再無流傳痕跡,也無存儲資料。

3.4寧夏回族傳統盤根錯節,門戶之見嚴重

寧夏是回族聚集地,回族人們又尚武,故傳統武術發展歷史長久,有其它拳種流傳變異而成的,例如“穆斯林太極八卦掌”,也有寧夏自己的代表拳械,例如:“楊氏教門拳”“張家槍”等。經與寧夏武術界同仁交流發現門派與門派之間,傳承人與傳承人之間,并不是和諧共處的理想關系。在2000年起,國家重視傳統文化的保護,對地方具有民族特色,在當地具有一定影響力且存在失傳危機的民族文化進化非物質文化遺產保護,并且政府對非遺項目給予一定額度的項目發展津貼。在申遺熱潮下,寧夏一時出現很多拳種,都持有自己的拳譜,在當地大力傳播自家的傳統武術拳種,在拳術理論資料的整合過程中,難免出現混亂,了解回族傳統武術發展背景的學者一定知道,最早傳播回族傳統武術的場所是清真寺,大阿旬組織伊斯蘭信徒學習傳統武術,利用來調暇時間來強身健體,再來用于保家衛國。一時期沒有濃厚的血緣傳承,師徒傳承與血緣傳承相混雜,導致說不清誰學了誰家的功夫。時隔多年,為了完成申遺資料的完整性,將所傳拳術技術及拳術理論都歸為己有,這就導致今天門戶之見依然在寧夏回族武術發展中存在。各派系間互不服輸,時常爭吵,互相排斥,長久以來,就造成了寧夏當地武術圈地自產的現狀。

4寧夏非物質文化遺產保護名錄中的回族武術傳承策略探討

4.1將“一校一拳”策略與寧夏非遺回族武術項目相結合

寧夏民間流傳多種具有回族文化特色的傳統武術拳種,但自身發展并不理想,非遺項目也漸漸失去發展市場,就此現狀,應大力推行“一校一拳”,一方面挽救流傳于寧夏地區的回族傳統武術拳種,一方面有利于焊接寧夏回族武術斷層的發展鏈條。

(1)武術管理部門與傳承人和學校溝通將學校老師送過去學習,或將非遺傳承人請進來教學。構建“送出去、請進來的交流傳承模式”。既有利于寧夏非遺回族傳統武術的發展,又有利于民族傳統文化對青少年的思想道德規范。(2)在具有本土性、傳統性及民族性的拳種傳承的基礎上,利用具有優越地域性本土化拳種,聯合地方教育部與政府及復合型師資力量,傳承較為完善的功法體系,從而開辟一條地域武術文化在學校中傳承開展的教學模式。(3)利用地域與地域問武術派別的不同,加以融合與分區,達到共性與個性的統一。(4)廣泛進行各學校武術的交流比賽,避免學校武術發展的單一化。學校傳統武術的發展關系著中華傳統文化的傳承與發展,更需要利用更為有效的教學理念、教學模式來推動中國傳統武術文化的發展,增強武術傳統性的回歸,彰顯中國傳統武術的魅力。

4.2推行數字化保護措施

非物質文化遺產的數字化就是采用數字采集、數字存儲、數字處理、數字展數字傳播等數字化技術將文化遺產轉換、再現、復原成可共享、可再生的數字形態,以新的視角加解讀,新的方式加以保存,以新的需求加以利用。

寧夏非遺回族武術保護單一的靠確定傳承人是很難進行下去,因傳承后繼乏人,傳承人老齡化等現象,回族傳統武術發展必然受到影響。電子智能化發展給我們生活帶來許多方便,購物、閱讀、辦公之需在幾英寸的手機屏幕上隨時用指尖完成。運用新媒體對各派武術技法資料建立一套針對傳統武術非物質文化遺產的數字化平臺,方便查詢和資料檢索,這是新時代下對傳統文化的一種重要保護手段,在這個基礎上在加上視頻、圖片等方式的加入,使得傳統武術可以多元化展示,建立起深入全面的傳統武術非物質文化遺產的數字化保護體系。

4.3通過武術旅游組織舉辦各種武術比賽、武術展演活動

寧夏“中華回鄉文化園”是中國最大的回族風情園,精美的建筑與回族文化展現吸引了不少中外游客。寧夏非遺回族傳統武術抓住送樣一個機遇,傳承人巧手整理、鑄造一系列寧夏回族傳統武術文化展演,將回族傳統武術文化通過旅游業平臺宣傳出去。同時加強旅游與武術館、武術基地、民間武術的緊密聯系,按照市場經濟的運作,發揮武術與旅游的整體功能。事實上,當前國內的頂級武術賽事的組織都少不了相關旅游職能部門的組織、參與。

4.4抓住武術段位制推廣的機遇

緊緊抓住寧夏武術協會換屆后大力推廣武術段位制的機遇,培養一批具有傳授寧夏非遺回族武術能力的傳承人。段位制的出臺,是對武術人能力的公正評價,也是對武術人武術技能的考核。同時,傳統武術段位制的實行,也是對一些民間武術缺乏科學健康原理的技能動作的一種規范行為。