區域貿易協定框架下原產地規則最新發展趨勢及對中國產業的影響

關兵

摘 要:近年來,以TPP、歐加自貿協定(CETA)、美韓自貿協定(FTA)等為代表的高水平的區域貿易協定越來越多,引領著國際經貿新規則的重塑方向。作為區域貿易協定重要的一部分,優惠原產地規則也逐漸向寬松化、便利化發展,但部分敏感產品規則則趨向復雜化。在這種背景下,深入研究區域貿易協定框架下原產地規則最新發展趨勢及對我國相關產業影響,對加快我國自貿區戰略建設、原產地規則完善、創造更好的營商環境具有重要意義。

關鍵詞:區域貿易協定;原產地規劃;發展趨勢;產業影響

整體而言,區域貿易協定中制定原產地規則目的有兩方面:一是配合降稅承諾,促進區域融合,將關稅減讓利益鎖定在區域內,重構區域供應鏈;二是保護部分敏感產品免受沖擊。因此,制定合適的原產地規則對區域貿易非常重要。從近幾年TPP達成的文本、歐加CETA、韓美FTA等高水平的區域貿易協定看,本文主要分析區域貿易協定下原產地規則呈現出的新的發展趨勢以及對中國產業的影響。

一、 區域貿易協定框架下原產地規則最新發展趨勢

(一) 原產地標準由單一標準向多標準綜合適用轉變,標準判定更加靈活和嚴謹

烏拉圭回合達成的《原產地規則協議》第9章規定,“稅則歸類改變是實質性改變的基本標準,同時對特定產品或一個產品部門制定原產地規則時,應以補充或例外方式考慮并詳細闡述如何利用其它要求,包括從價百分比和(或)制造加工工序”。早期的區域貿易協定大多以從價百分比為主,目前TPP現有文本、CETA、美韓FTA等最新區域貿易協定主要以稅則歸類改變為主,以從價百分比(也就是區域價值成分)、加工工序標準為輔,并呈現出多種標準綜合適用的趨勢。比如,美韓FTA對大多數產品適用品目改變標準;在不能滿足品目改變標準的情況下,如滿足子目改變和區域價值成分兩項標準,也可判定為本國產品。最新的區域貿易協定更加重視加工工序標準的嚴謹性,如歐韓FTA、美韓FTA、歐加CETA等最新協定均對化學工業品的加工工序進行詳細說明。為簡化談判流程,部分區域貿易協定嘗試制定統一的原產地標準,對個別特殊和例外產品,則通過單獨列明產品特定原產地標準(PSR)清單的方式加以解決。

(二)從價百分比標準的計算方法更加科學和細化

早期北美自由貿易協定(NAFTA)中,從價百分比標準只是基于非原產材料價格的扣減法和汽車產品專門適用的凈成本法,美韓FTA中增加了基于原產材料的增值法,TPP已有文本中更是細分了增值法、扣減法、價格法以及凈成本法,判定某項產品的原產地時可選擇適用。從價百分比中的不同方法會將同一產品判定為不同原產國,因此許多國家通過將產品價值中的保險費、運費等因素排除或納入計算范疇,達到嚴格或放寬原產地標準的目的。

(三)補充和完善了附加規則,使原產地規則更加嚴謹

除貨物原產地標準規定外,大多數區域貿易協定的原產地規則章節還引入了“微小含量”、“吸收原則”、包裝等附加條款。微小含量條款在一定程度上放寬了實質性改變的標準,使更多產品符合原產地規則,目前大多數區域貿易協定中對微小含量條款均要求非原產材料占貨物價值的最高比例為10%,已形成國際通用的慣例規定。吸收原則條款在確保最終產品獲得原產地資格的前提下,允許使用更多的非原產材料,進一步便利原產地規則的操作,符合企業進出口實際。

(四)對敏感產品制定嚴格復雜的原產地規則,將降稅優惠鎖定在優惠區域范圍內

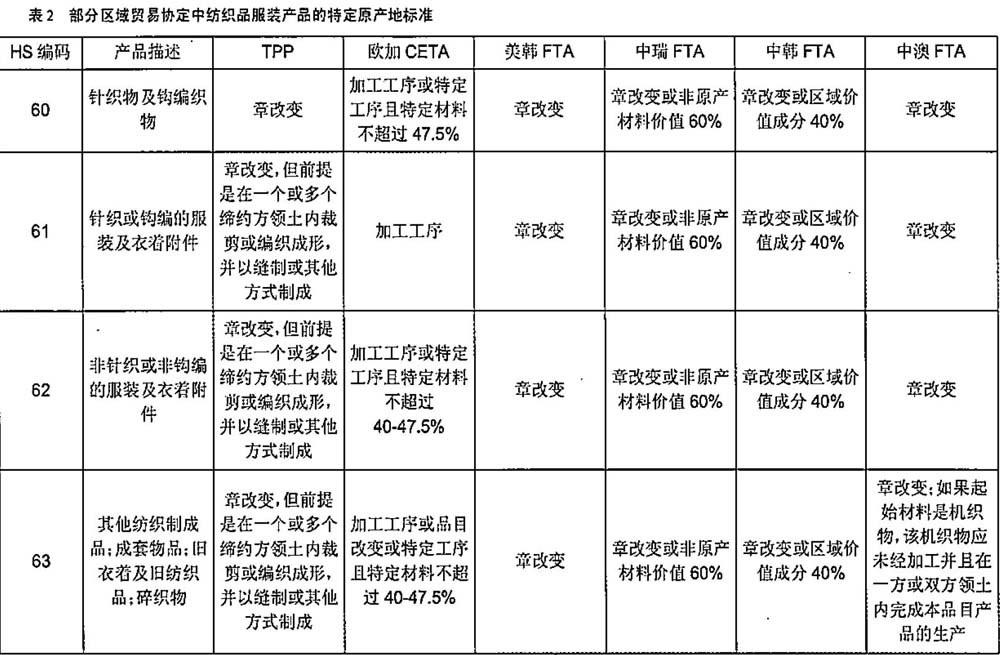

最初的原產地規則主要是用于產品的身份證明,最普遍的是征收關稅和貿易統計,后來逐漸演變為一種非關稅的貿易保護工具。比如,紡織品服裝是美歐等國家和地區非常敏感的產品,美國在NAFTA、TPP現有文本中對紡織服裝原產地標準是“從紗開始”,受惠產品從紡紗開始至產品完成的各道工序必須全部在自貿區內完成;歐加CETA大部分紡織服裝產品詳列各品目的工藝流程,要求同時滿足特定工序和特定材料不超過47.5%兩項標準,才可獲得原產地資格。

(五)優惠區域范圍的完全累積規則有望成為主要發展趨勢

累積規則是指一個成員國在生產加工中使用來自另一個成員國的中間品,仍可以累積到前者的原產地價值成分中,作為自己的原產地成分,而非進口成分,從而不影響前者優惠協議下優惠待遇的享用。一般來說,累積規則分為單邊累積、雙邊累積、對角累積和完全累積。其中,完全累積水平最高。NAFTA、東盟自貿區(ASEAN)采用了區域內完全累積規則。TPP現有文本中,美國力主采用TPP范圍內的完全累積規則,旨在有效便利和推動自貿協定成員間的貿易。在目前區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)談判中,發達經濟體也在積極提倡采用完全累積規則。未來在大型區域貿易協定談判中,優惠區域內的完全累積規則有望成為原產地規則的主要趨勢之一。

二、 原產地規則的新趨勢對我國產業的影響

(一)我國敏感產品的原產地標準面臨進一步寬松的壓力

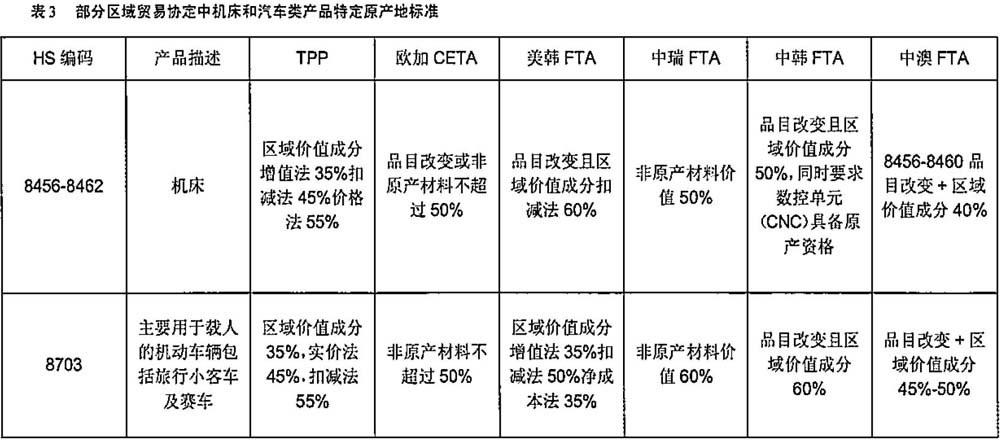

根據多年談判經驗積累,目前我國自貿協定中的原產地標準逐漸寬松,但部分較為敏感的產品,如機床、汽車、部分制造裝備,仍然會制定非常嚴格的原產地標準,以達到保護國內產業、吸引或保留外資的目的。比如,在中韓自貿區中,機床的標準是品目改變且區域價值成分50%,同時要求數控單元(CNC)具備原產資格;汽車要求品目改變加上區域加之成分60%,相對于TPP現有文本、歐加CETA而言,原產地標準過于嚴格。在對外開放水平進一步提升、原產地規則日益寬松化和便利化的趨勢下,我國汽車、機床等產品的原產地標準將面臨進一步寬松、開放的壓力,原產地規則作為貿易保護的一種手段不斷面臨質疑。

(二)其他自貿區嚴格的原產地標準可能擾亂我國相關產業的合理布局

以TPP紡織品服裝的原產地規則為例。TPP現有文本針對紡織品服裝制定的“從紗線開始”的原產地規則將可能打破亞太地區紡織品服裝業已經形成的產業鏈,對TPP外的非成員方將帶來較大的影響。我國紡織品服裝配套設施完善,具有競爭優勢,TPP或者亞洲范圍內的大型貿易協定如果遵循“從紗開始”的原產地標準,一方面相對越南等國家,我國紡織品服裝競爭力大幅削弱,直接影響我國紡織品和服裝的出口。另一方面,我國企業為保持競爭優勢,可能會將投資轉向優惠區域內越南、馬來西亞等國家和地區,而不是從全球范圍內進行最佳選擇,對企業的全球布局和資源配置產生不利影響。

(三)完全累積規則可能加速對我國產業的對外轉移

完全累積規則有利于創造更為寬松的區域貿易和投資環境,加速區域經濟融合發展,但也將帶來雙重作用。一是由于區域內經濟體更容易滿足原產地標準和享受關稅減讓好處,因此,區域內生產商可能將采用價格更高的區域內原材料和中間產品,放棄區域外更為低廉的原產料和零部件,從而提升了區域內生產商的成本,減少了消費者福利。同時,完全累積規則帶來貿易的轉移影響也不利于區域外企業發展。近年來,由于我國勞動力“紅利”逐漸殆盡,部分產業也正在向勞動力成本低的東盟等新興經濟體轉移。無論我國是否參與亞洲周邊的大型自貿區談判,完全累積規則可能加速產業向外轉移的趨勢。

在分析不利影響的同時,也應看到,寬松和便利化的原產地規則也將給我國部分帶來積極的“外溢”效應。一方面,有利于促進優惠區域內相關經濟體的貿易和投資,加快區域經濟融合發展,重塑我國在區域內價值鏈中的競爭優勢;另一方面,優惠區域內經濟體的的快速發展可能產生貿易外溢效應,為我國優勢產業出口帶來更多的市場機遇,鞏固和發展我國在現有區域內的出口優勢。

三、 政策建議

(一)積極推進自由貿易區建設,為企業開拓國際市場創造條件

自由貿易區是區域間各國為加強區域經濟合作,規避貿易壁壘而采取的一種折中選擇。我國正逐步構建起立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自由貿易區網絡,自貿區范圍越大,原產地規則免貿易轉移效應越低。一是應積極利用自由貿易區戰略建設,積極同“一帶一路”沿線國家和地區商建自由貿易區,拓展我國的貿易發展空間,優化我國貿易結構,緩沖原產地規則所帶來的負面效應。二是主動參與亞太范圍的自貿區建設,在“一帶一路”等戰略的指導下,穩步推進我國現有自貿區談判,推動我國與亞太周邊國家達成自貿協定,尤其是亞太自貿區、RCEP、中日韓等大型自貿區協定,加快區域內經濟和貿易的融合發展,充分利用區域內資源加快產業布局,鞏固我國在亞太價值鏈中心的作用,盡量避免原產地規則的排他性對我國產業產生的不利影響,為企業開拓國際市場創造良好的經濟環境。

(二)完善優惠性的原產地規則,便利企業的進出口

充分認識原產地規則在自貿協定中的重要性,根據我國產業情況完善優惠性原產地規則,切實便利企業進出口。一是簡化原產地規則程序,進一步降低原產地規則的限制水平,放寬原產地認定標準,允許較高的吸收原則,制定合理的微量標準或者允許出口企業在不同標準之間自由選擇等,便于企業提高原產地優惠的利用率, 擴大貿易自由化的實施成果。二是協調統籌不同自貿協定下的原產地規則。雙邊貿易協定主要考慮雙邊的產業結構和貿易情況,針對我較為敏感的產品,應配合關稅減讓的情況,適度嚴格或寬松原產地標準;對我國非敏感性的產品,可順應寬松、便利的原產地標準,便于企業充分利用區域內資源。對于大型區域貿易協定,建議應考慮已有的雙邊自貿協定原產地規則情況,盡量協調一致,避免出現原產地規則的“意大利面條”效應;部分敏感產品可單獨制定特殊的原產地標準。

(三)夯實產業基礎,促進產業在全球價值鏈條上逐步向高端環節攀升

原產地規則的變化對成本敏感型的“候鳥型”產業影響最大,應對原產地規則的變化最主要的還是要加快我國產業轉型升級,夯實產業基礎,向全球價值鏈高端環節攀升。一是順應新一輪產業革命和科技革命發展趨勢,利用“中國制造2025”、“一帶一路”倡議等機遇,加快產業轉型升級,夯實產業發展基礎。一方面要明確未來重點發展領域,加快培育產業新優勢;利用“互聯網+”等手段,深入推進兩化融合,加快傳統產業的技術改造。二是推動企業有序“走出去”。引導有實力的企業從產業鏈合理布局角度,利用已有自貿協定原產地規則,鼓勵開拓海外市場,鼓勵我國具有優勢產業“走出去”,利用全球資源合理布局產業,培育產業新優勢。