金融資產計量研究

1.引言

金融資產是指主要在金融市場中進行交易的金融工具,金融資產的取得、計量及出售必須依賴規范的金融市場環境,并能夠以現實價格進行交易,獲得未來預期的資產價值。金融資產的交易主體既可以是單位,也可以是個人。單位或個人以金融市場為依托,依法依規進行交易活動,從而獲得全部的貨幣性收入。當然,大多數的金融資產交易是在金融市場中完成的,但非金融市場也能夠成為金融工具的交易場所。金融資產不僅包括存款、憑證、現金等,股票、期權、有價證券等衍生性金融工具也應劃入金融市場的研究范圍。

國際金融市場的不斷更迭導致全球范圍內金融資產交易風險的增加,尤其是布雷頓森林體系瓦解后,金融市場的不穩定性明顯增加。國際資本在全球范圍內的流動性增加,經濟全球化逐漸推進的同時,金融市場內部存在的系統風險性擴大,影響了金融工具交易的穩定性。期貨合約是金融資產的初始發展形式,這種金融發展載體使得利率的浮動范圍和匯率的交易幅度變的更加不可控。為了降低金融資產的交易風險,實現金融工具的豐富化、多元化,期權、期貨、遠期等非衍生性金融資產產生,并成為金融市場的重要交易對象。金融資產既可以滿足特定經濟組織、個人的資金需求,實現持續性營收的目標,還能夠給企業帶來一定的金融風險。因此,對金融資產的計量研究,有利于預防市場風險,實現對企業內部財務的合理管控。

2.金融資產的分類

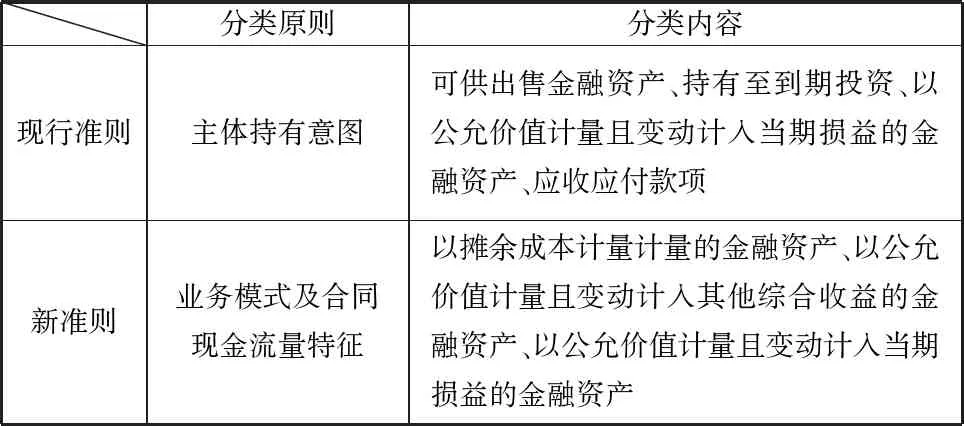

按照新修訂的金融資產確認和計量的準則,金融資產以持有目的為分類原則,可將金融資產劃分為以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量變動計入其他綜合收益的金融資產和以公允價值計量變動計入當期損益的金融資產。這種分類方式將金融資產的業務模式、合同流量特征等進行區分,以實現對金融資產分類及計量的科學化、合理化。傳統的金融工具確認及計量原則將金融資產劃分為可供出售金融資產、持有至到期投資、以公允價值計量變動計入當期損益的金融資產及應收應付款等。新舊準則下,金融資產的分類對比如表2-1所示。

表2-1 新舊準則下金融資產的分類對比

資料來源:作者根據文獻資料整理。

值得注意的是,新準則依照業務模式及合同現金流量特征對金融資產進行重新分類,使金融工具的劃分標準更加真實、可靠。這兩種分類原則之間存在緊密的聯系性,其中,合同現金流量的取得是業務模式的目的,且合同現金流量應包括本金及未償還的本金所產生的利息兩個部分。一般來說,業務模式產生現金流量的方式有三種,分別是合同現金流量、金融資產出售所產生的差價及兩者的復合形式。企業單位或個人應以整體發展為基礎,確定業務模式的實施范圍,并本著真實性、可靠性的原則,對金融資產的價值進行評估,個別金融工具持有意圖的變化不能影響業務模式的實施,更不會對整體的業務評估產生影響。

3.金融資產的計量分析

3.1 初始計量

金融資產是一種投資工具,單位或個人通過資產付出可以獲得較為合理的投資回報,這種情況說明了金融資產的當前價值要超過歷史價值。根據現有準則的規定,金融資產的初始計量采用公允價值的計量方法,即該項金融資產取得時,要以市場交易雙方能夠接受的公平交易價格作為金融資產的取得價值,而不能采用歷史成本、再取得成本等進行計量。另外,金融資產轉讓、出售等存續狀態結束時也應采用公允價值進行計量。

3.2 期末計量

資產負債表日,有客觀證據證明金融資金的實際價值比賬面價值小,則應計提相應的減值準備。財務會計應當在期末計量時將計提的減值準備進行確認,為了保證減值準備科目的科學性、合理性,金融資產減值會計要依照特定程序對金融資產的賬面價值進行檢查,并確保證據客觀、程序得當。金融資產減值的客觀證據就是指金融資產在期末計量時發生的現金流變化,減值的表征可以是債務人發生嚴重的財務問題、未按照合同約定支付或拒付本金和利息、發生停業、重組等重大交易事項導致未來獲得現金流的能力顯著降低。以不同方式計量的金融資產發生減值時,財務處理方式呈現出顯著差異。

以攤余成本計量的金融資產。應收應付款、持有至到期投資等發生減值跡象,并有客觀證據表明要發生減值損失,此時,企業要以賬面價值與未來現金流量的差額來計算該部分金融資產的減值。為了保證金融資產的收回,企業通常要求提供一定的擔保,擔保物按照特定的折現率進行計算。就大部分貸款及持有至到期而言,要根據合同內部的實際利率確定未來可獲得現金流量的現值。資產減值損失發生后,金融資產的實際價值會隨之減小,同時調整該資產的賬面價值。除非有明確條件表明減值跡象消失或發生減值轉回,企業不得隨意調整該項金融資產的預估數值。

以成本計量的金融資產。成本計量方式在金融資產的確認及計量使用中具有相對局限性,只適用于市場公開、交易量足夠大且沒有明確報價,難以通過其他方式進行明確計量的情形。在計算該類金融資產的減值損失時,要根據當前的市場收益率確定折現率,并將減值損失計入當期損益。值得注意的是,以成本計量的金融資產已確認發生的實際減值損失不能轉回。

可供出售金融資產。該類金融資產發生減值損失時,應將其計入其他綜合收益科目,減值損失的實際發生額是可供出售金融資產的初始計量價值與賬面價值的差額。

4.金融資產減值模型分析

金融資產減值是金融資產計量的重要關注點,而對金融資產減值的分析有利于弱化內部風險,提升整體效益,并實現計量的科學化、專業化。當前,金融資產減值模型主要分為已發生損失模型和預期損失模型兩種,本文以銀行業為例,對預期損失減值模型進行有效探討。

4.1 已發生損失模型

當前,我國銀行等金融機構大都采用已發生損失模型進行資產減值分析。具體來說,銀行等金融機構要在資產負債表日進行減值測試,當有客觀證據表明資產存在減值跡象時,要計提減值準備。有明確的減值跡象是適用已發生損失模型的必備條件。該模型以客觀、有效的數據為基礎進行資產減值計提,但同時也存在滯后性及周期性不足風險等。

4.2 預期損失模型

預期損失模型是在已發生損失模型的基礎上演變而來的,克服了后者的不利條件,將減值損失的發生納入未來的條件下予以考慮,同時考慮了經濟環境、政策變化及預期損失率調整等,從而比實際利率的計算更加科學化、合理化,也更能滿足減值計提的要求,使減值損失金額更加符合現實基礎。

4.3 預期損失模型的模擬應用

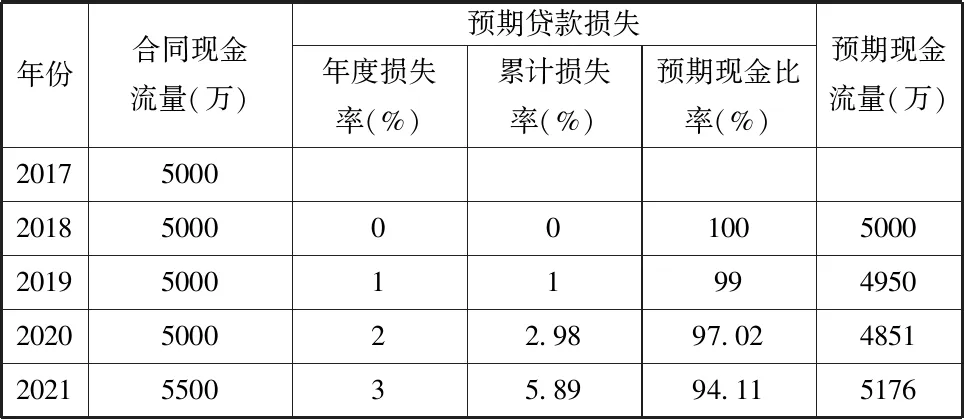

以某金融機構A銀行為例,假設A銀行2017年發生中長期貸款5000萬元,期限為4年,貸款利率為10%。出于簡化計算的需要,我們對多家銀行的不良貸款率指標進行擬合,確立了未來四年的貸款預期損失率分別為0%、1%、2%、3%。據此,根據預期損失模型,對A銀行未來四年的現金流量進行預測,結果如表4-1所示。

表4-1 2018-2021年A銀行基于預期損失模型的現金流量預測

在預期損失模型中,實際利率要按照未來現金流量進行計算。根據插值法,確定的實際利率約為8.84%,從而得到A銀行各期的減值計提情況,如表4-2所示。

表4-2 2018-2021年A銀行基于預期損失模型的減值計提預測

4.4 兩種模型化的差異分析

一般來說,預期損失模型從借貸期間開始就要計提減值準備,這樣會使得后續減值準備的計提與已發生損失模型相比就會少很多。已發生損失模型根據客觀發生的減值跡象及損失數據進行減值準備的計提,而預期損失模型的減值準備計提方式更能反映A銀行的實際狀況。另外,減值事項的發生也會導致資產的攤余成本進一步減少,更能與資產的實際價值相契合。此外,由于根據預期損失模型得出的實際利率較小,各期得到的收入也相對較少,但該模型在期初就計提了部分的減值損失,使得后期減值損失的變動幅度相對較小,損益變化較為平穩,而已發生損失模型則根據減值發生的實際證據或特定事項進行一次性計提,容易導致損益在各期間內的變動幅度較大,與資產的實際價值發生較大偏差。

值得注意的是,對于金融資產計提減值準備后,在后期發生的減值轉回現象,已發生損失模型只能在價值轉回事件發生時恢復該金融資產的價值,具有相對滯后性,而預期損失模型則可在價值回升的過程之中進行減值轉回,實質具有了提前預測的效用,預測的開始時間也相對較早,減值轉回周期較短,更能實現A銀行內部金融資產減值計提與轉回的合理過渡。

5.結束語

隨著我國金融市場的發展和計量方式的不斷創新,金融資產呈現出穩健化、持續性的發展態勢。金融資產的計量,主要是對金融資產進行減值分析,而預期損失模型具有相對優勢。與傳統的已發生損失模型相比,該模型能夠更準確地反映信貸風險,從而為貸款損失提前做出安排,另外,預期損失模型還能夠平穩各期間的收益,克服“絕壁效應”的缺陷,為實現金融資產減值的平穩過度準備充足的條件。