明清古街尋回昔日記憶

尚昊 雙瑞

明清古街上的許多商業建筑遺存得到了保留,一些街段的建筑仍連片地發揮著商用店鋪的功能

66歲的銅匠黃銀鋒蹲坐在自家鋪前的小板凳上,手拿扁錘,敲打著木樁上的銅片。不少路人被這許久未見的手藝吸引,駐足停留,“叮叮當當”之際,一把手工銅鏟漸漸成形。

市井民俗,扣板房門,古居院落……位于河南省襄城縣老城的明清古街為不少人帶來了驚喜。

沿著這條古街南行至盡頭,便是淮河的支流汝河。在明清時期,作為老城南北中軸線和水陸要道的古街曾“南通荊襄,北達京洛”,吸引著南來北往的客商,進而帶動了它的繁榮。

短短的五里長街,見證著幾百年以來襄城的歷史,也承載著人們的集體記憶。

90歲的老人張愛梅自上世紀40年代起就居住于此,見證著古街的變遷。“那時,古街是用青石板鋪的,是整個縣城最熱鬧的地方。驢車馬車拉貨,來來往往,把不少地方都顛簸出了坑。”

步入現代,隨著交通方式的改變,古街輝煌不再,加之新城的建設以及行政和商業中心的轉移,古街似乎漸漸被人遺忘。

飛揚的塵土,坍塌的老房子,坑坑洼洼的舊街道——這曾是當地人對古街常有的印象。“古街太偏僻,城市改造和拆遷都規劃不到這里,基礎設施也比較落后。”明清古街所在的北大街社區黨支部書記李曉燕說。

但也因為這點,古街在新型城鎮化的進程中保存至今。如今,像襄城縣明清古街這樣南北連延近三公里并相對完整的古代商業街道遺存在中原地區已不多見。

“古街上許多商業建筑遺存得到了保留,一些街段的建筑仍連片地發揮著商用店鋪的功能,為附近的居民提供了便利。”李曉燕說。

沉寂的古街仿佛睡著一般,只待輕輕喚醒。

古街的變化始于2016年,從那時起,一場以古街為中心的提升和修繕在當地開展起來,以期在改善居住環境的同時保留城市記憶。

保留古街的歷史遺存和原物,將破敗傾圮的店鋪、殘破的屋瓦增補構建,把道路改回原有的石板路面,對機動車行駛線路進行調整……2017年,首期保護修繕的近一公里古街及179間沿街房屋完工,百年古街以新的面貌出現在人們的面前。

“保護修繕是按照修舊如舊、保留歷史文化底蘊的原則進行的,需要慢慢來。”李曉燕說。

青磚黛瓦,紅柱前檐,硬山挑脊……保護修繕后的古街上,一磚一瓦一牌匾使得凝固的歷史得到展現,也使得居住在這座城市里的人得以探索自己與歷史的聯結。

黃銀鋒在古街居住了60多年,在他看來,自家20多年的銅匠鋪和修繕后的古街相得益彰。“我一把年紀了,賺錢是次要的,更想能讓現在的年輕孩子們了解銅匠這門老手藝。”黃銀鋒說。

書畫工作室、戲曲茶社、民間古玩、明清生活物件展示……如銅匠鋪一樣,古街上的一處處場所,使得人們心中的城市記憶得以重拾。

在廣州工作的“90后”高昂春節假期返鄉,對古街的變化印象深刻。“以前小學的時候就住在附近,這次回來,感覺環境好了很多,很有傳統的氣息,古街背后的很多歷史和故事也是第一次知道。”高昂說。

“臘月里,古街上還進行了舞龍、舞獅、大頭和尚、高蹺的表演,多少年沒有的東西,現在都回來了。”張愛梅說。

得益于基礎設施的完善和環境的提升,古街人氣漸聚,又尋回了往日的熱鬧勁兒。越來越多的人們來到這里,或三五好友休閑拍照,或專程購買手工產品和古玩字畫,或來探尋隱藏于街角的老字號餐館。“有人開玩笑‘幾十年沒見過的人,現在都能在古街上遇見。”李曉燕說。

得益于明清古街的吸引力,“80后”古街居民姜海平放棄了在廣東珠海的工作,回到家鄉,開辦了一家集DIY手工和創意小吃于一體的工作室。

“有很多市民和周邊的游客來體驗。在外邊工作這么久,總是想念家鄉,現在回到古街開店已經半年了,效果不錯,準備在老家‘扎根了。”姜海平說。

隱匿于歷史深處的文化印記穿越時光,帶給人們悠遠的記憶。同時,像姜海平這樣的年輕面孔也帶著新的業態不斷入駐,讓古街變幻出新的色彩。

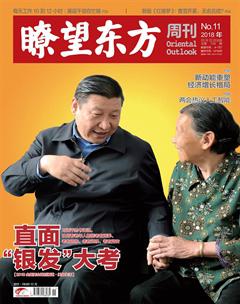

銅匠黃銀鋒和自家店鋪打制的銅制廚具