水稻缽苗專用秧盤“一盤三用”高效利用研究

張 強,劉祥臣*,豐大清,余貴龍,趙海英,范學軍,黃靖元,張澄瑩,周衛合,周云帆

(1.信陽市農業科學院,河南信陽464000;2.固始縣農業局,河南固始465200;3.河南農業職業學院,河南鄭州 451450)

隨著農村勞動力的大量轉移和老齡化現象日益加劇,推進以機插秧為主的水稻機械化高產種植技術發展對提高水稻單產,保障國家糧食安全具有重要意義[1-2]。 目前,生產上大面積應用的毯狀小苗機插存在秧齡彈性小、秧苗素質差、植傷重等缺點,不利于進一步提高單產[3-5]。水稻缽苗機插技術作為南方一種新興的機插秧技術,能夠實現帶土無植傷精確栽插,且秧齡彈性大,秧苗素質高、返青快、增產效果明顯。與毯苗相比,水稻缽苗機插技術的增產幅度為6.2%~15.0%[6-8]。但缽苗專用秧盤成本較高,缽體秧盤15元/盤,投入成本比毯苗秧盤育秧高出1.6倍。這削弱了廣大農戶應用該技術的積極性,限制了缽苗機插技術的大面積推廣。如果能充分發揮缽盤使用壽命長、可多次重復利用這一優勢,就可以降低成本投入,提高缽盤利用率。信陽稻區地處我國南北過渡帶,氣候條件優越,再生稻、一季中稻,麥茬稻等多種種植制度并存。鑒于此,筆者采用缽苗盤先育播期較早的再生稻,移栽后用同一批秧盤接著育中稻,在中稻移栽后再育一批麥茬稻,檢驗缽盤“一年三用”育秧可行性,降低育秧成本,提高缽盤利用率,為缽苗機插在信陽地區的大面積推廣提供參考。

1 材料與方法

1.1試驗地概況試驗于2016年在信陽市農業科學院試驗田(114°05′ E,32°07′ N)進行。供試土壤為水稻土,pH 6.4、有效氮54.3 mg/kg、有效磷9.7 mg/kg、速效鉀75.1 mg/kg、有機質22.4 g/kg。

1.2試驗材料供試水稻品種為兩優6326(屬秈型兩系雜交稻)。供試材料為常州亞美柯公司生產的D448P型水稻缽苗育秧盤;播種采用常州亞美柯機械設備有限公司的LsPE-60AM水稻缽苗播種機;“龍祺”牌壯秧劑由無錫市坊前杰偉壯秧劑有限公司研制生產。

1.3試驗設計播種前催芽到90%以上種子破胸露白,采用缽盤旱育苗方式育秧;育秧底土由每100 kg細土加“龍祺”牌壯秧劑0.5 kg,充分拌勻配制而成。連續3次育秧每次播種30盤,第一次使用(處理A):3月7日播種,拱棚旱育,4月10日移栽,4月11日清洗秧盤并陰干備用;第二次使用(處理B):4月15日播種,育秧,5月15日移栽,5月16日清洗秧盤并陰干備用;第三次使用(處理C):5月20日播種,6月15日移栽移栽完畢后清洗秧盤并陰干,裝箱后以備次年使用。栽插行株距為33 cm×16 cm,設置3次重復,試驗共9個小區,隨機區組排列。

1.4管理措施基肥施45%復合肥(15-15-15)750 kg/hm2,鋅肥6 kg/hm2。分蘗肥(移栽后5 d施用)施尿素45 kg/hm2。攻穗肥(倒4.0~3.5葉施)施尿素135 kg/hm2,氯化鉀180 kg/hm2,硅肥450 kg/hm2。保花肥(倒2.0~1.5葉施)施尿素60 kg/hm2。

生育期間,根據病蟲測報,注意做好灰飛虱、稻薊馬、螟蟲及條紋葉枯、稻瘟病等的防治。立苗階段補灌深水至不淹沒心葉,活棵后淺水灌溉,到有效分蘗臨界葉齡期提前斷水,分次擱田控苗,前輕后重,擱田至土壤沉實后,開好豐產溝。擱田后采取干干濕濕,在孕穗期與抽穗開花及灌漿前期建立淺水層,以后繼續干干濕濕,在收割前7 d斷水。其他措施按高產栽培要求統一安排。

1.5測定項目與方法

1.5.1出苗率。在秧苗出苗期后,調查各個秧盤的出苗數,以計算出苗率。

1.5.2秧苗素質調查。因不同時期播種,光溫有差異,秧苗長速也不同,為盡量減少秧苗差異,針對不同時期秧苗,取樣時秧齡有所不同。處理A取樣日期為4月3 日,秧齡26 d;處理B取樣日期為5月10日,秧齡25 d;處理C取樣日期為6月11日,秧齡21 d。不同處理選取有代表性秧苗20株,洗凈土壤,陰干后稱量秧苗鮮重,調查記載秧苗葉齡、分蘗、株高、根數、白根數、根長、根冠比等,然后將秧苗置于105 ℃烘箱中30 min殺青,然后在80 ℃下烘干至恒重,稱其干重。

1.5.3莖蘗動態。每小區選擇有代表性2個點,每點確定10穴定期調查,每5 d觀測1次。

1.5.4產量及產量構成要素。每小區取樣50穴測定單位面積穗數,取5穴將全部稻穗裝進塑料窗紗口袋內,風干后,脫粒、去雜質(不去空癟粒),求出5穴的總粒數,進而求得每穗粒數。用水漂法去除空癟粒,求取結實率。以1 000實粒樣本(干種子)稱重,重復3次(誤差不超過0.05 g),計算得千粒重,并在成熟期收獲各小區實產。

1.6數據分析采用Microsoft Excel 2003錄入和作圖,采用DPS 7.05進行數據統計分析。

2 結果與分析

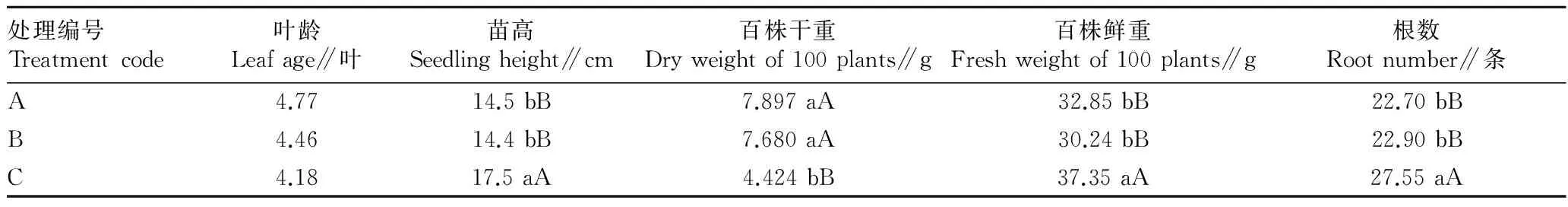

2.1不同處理對秧苗素質的影響由表1可知,處理A在早春條件下,育秧關鍵問題是能否安全出苗、成長以及移栽時能否達到移栽標準。處理A采用小拱旱育,3月7日播種,3月13日出苗,出苗率為94.5%,基本達到要求。出苗后生長正常,表現出矮壯敦實、葉色深綠,出苗后1個月左右(4月14日)達到移栽要求。考慮到生產中存在移栽時間、秧盤收集、運輸、清洗等因素,處理B安排在4月19日播種,接近實際生產中的主播期,由于此時氣溫較高,秧苗生長較快,5月16日已達移栽要求。處理C安排在5月22日(推薦的粳稻播期),此時氣溫很高,外界條件較適宜秧苗生長;由于生長速度很快,處理C播種后20 d左右即可移栽。綜上所述,3個處理移栽時的秧苗素質基本正常,均在適栽范圍內。

表1 不同處理對秧苗素質的影響

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);同列不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)

Note:Different lowercases in the same column indicated significant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely significant differences(P<0.01)

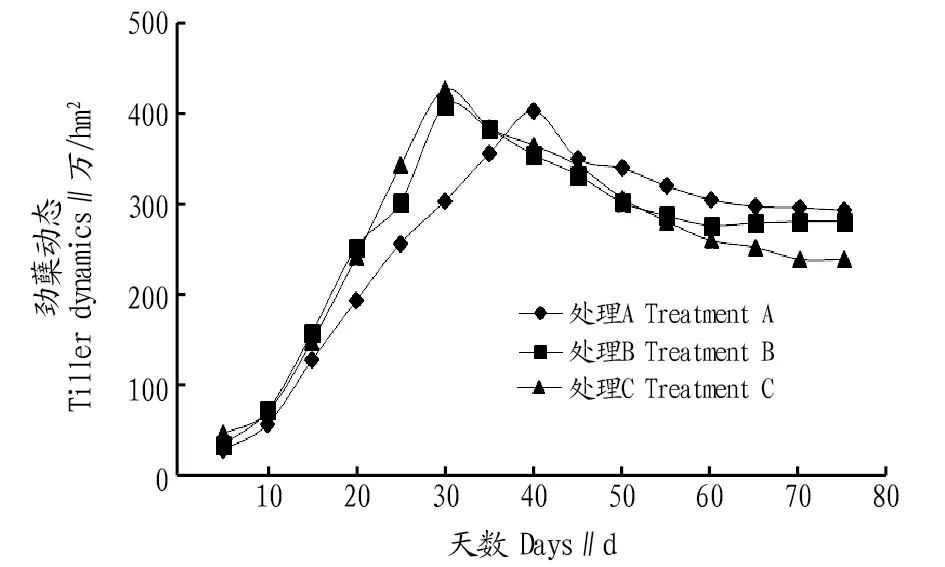

3.2不同處理對莖蘗動態的影響由圖1可知,不同處理移栽后秧苗均能正常生長,莖蘗數呈先增后降的變化趨勢。其中,處理B和C發生分蘗較早,而處理A高峰苗期比處理B和C晚10 d左右,且下降趨勢較平緩。這可能是由于處理A移栽較早,前期溫度低不利于分蘗的發生;之后,隨著溫度的升高,處理A后期莖蘗數逐漸追上處理B和C,且有效穗數較高。

2.3不同處理對生育期、產量及其構成因素的影響從表2可知,3個處理秧苗均能正常生長和成熟。處理A能夠在8月上旬成熟,可以蓄留再生稻,提高種植效益;處理B為當前豫南稻區水稻的主播期,但在抽穗期容易遇到高溫,導致結實率降低而影響產量;處理C為接麥茬稻的主播期,適宜在稻麥兩熟區種植。3個處理產量由高到低依次為處理A、處理B、處理C,說明水稻播期提前可以提高產量。其中,處理C采用的是秈稻,若用適宜晚播的粳稻,產量可能會更高。

圖1 不同處理對莖蘗動態的影響Fig.1 Effects of different treatments on tiller dynamics

表2 不同處理對生育期、產量及其構成因素的影響

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);同列不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)

Note:Different lowercases in the same column indicated significant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely significant differences(P<0.01)

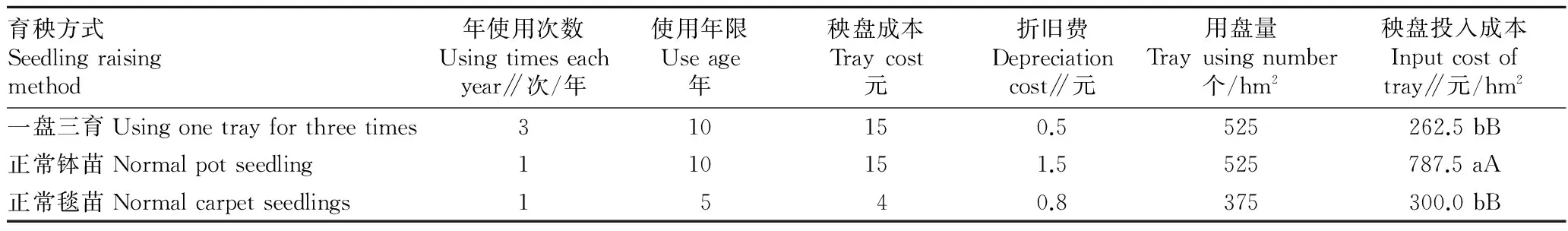

2.4不同育秧方式秧盤投入成本比較由表3可知,缽苗折舊費比毯苗高87.5%,秧盤投入成本比毯苗高162.5%,雖然缽苗機插群體起點高產量提高,但育秧成本增加,限制了技術的推廣。采用“一盤三用”后折舊費減少66.7%,比毯苗還低0.3元;秧盤投入成本降低200%,比毯苗低37.5元/hm2。因此,“一盤三用”提高了秧盤利用率,顯著降低了成本。

表3 不同育秧方式秧盤投入成本比較

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);同列不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)

Note:Different lowercases in the same column indicated significant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely significant differences(P<0.01)

3 結論與討論

前人對一盤多用已有較多研究,如秦進華等[9]用拋秧盤在蘇北地區就早、中、晚3個茬口育依次3批秧,并取得成功;耿得亮等[10]和張善交等[11]分別用拋秧盤育春秧和夏秧,并提出了具體的管理措施,這都說明只要設計合理,一盤多用是可行的。該研究針對信陽地區存在的再生稻、一季中稻和麥茬稻3種水稻種植方式,合理設計播栽期,在同一育秧季節成功實現了用同一批缽苗盤育3批秧。進一步對3批秧的秧苗素質、莖蘗動態、產量和成本投入進行分析發現,3批秧的秧苗素質好,移栽后能正常發生分蘗、可獲得高產量。尤其是第一批次再生稻秧苗,雖然育秧時間接近信陽稻區上限,但秧苗素質也較好,并且產量也最高,這與劉祥臣等[12-13]的研究結果一致。采用“一盤三用”的方式,育秧秧盤投入成本從787.5元/hm2降到262.5元/hm2,比機插毯苗育秧成本還低,這極大降低了育秧成本,對推動缽苗機插技術在信陽地區推廣有重要意義。

此外,在生產上要合理安排播栽期,使3次用盤順序連接,第一批次秧齡34 d左右,應在3月上旬播種;第二批次秧齡30 d左右,在4月中旬播種;第三批次秧齡25 d左右,在6月中上旬播種。

[1] 朱德峰,張玉屏,陳惠哲,等.中國水稻高產栽培技術創新與實踐[J].中國農業科學,2015,48(17):3404-3414.

[2] 張洪程,龔金龍.中國水稻種植機械化高產農藝研究現狀及發展探討[J].中國農業科學,2014,47(7):1273-1289.

[3] 宋云生,張洪程,戴其根,等.水稻機栽缽苗單穴苗數對分蘗成穗及產量的影響[J].農業工程學報,2014,30(10):37-47.

[4] 宋云生,張洪程,戴其根,等.水稻缽苗機插秧苗素質的調控[J].農業工程學報,2013,29(22):11-22.

[5] 錢銀飛,張洪程,錢宗華,等.我國水稻機插秧發展問題的探討[J].農機化研究,2009,31(10):1-5.

[6] 朱聰聰,張洪程,郭保衛,等.缽苗機插密度對不同類型水稻產量及光合物質生產特性的影響[J].作物學報,2014,40(1):122-133.

[7] 胡雅杰,邢志鵬,龔金龍,等.缽苗機插水稻群體動態特征及高產形成機制的探討[J].中國農業科學,2014,47(5):865-879.

[8] 張洪程,朱聰聰,霍中洋,等.缽苗機插水稻產量形成優勢及主要生理生態特點[J].農業工程學報,2013,29(21):50-59.

[9] 秦進華,倪玲.水稻“一盤三用”拋秧技術[J].中國稻米,1996(4):13.

[10] 耿得亮,耿會鋒,馮發動.一盤兩用拋秧術[J].農家參謀,1994(3):8.

[11] 張善交,唐振海,李璐,等.水稻育秧軟盤春夏兩用配套技術[J].作物雜志,1995(3):19-20.

[12] 劉祥臣,豐大清,李平,等.豫南稻區再生稻發展的再探索[J].中國稻米,2014,20(2):29-31,34.

[13] 劉祥臣,豐大清,余貴龍,等.豫南稻區不同播期對再生稻生長發育及產量的影響[J].山東農業科學,2015,47(9):59-63.