多元路徑下的農村宅基地退出方式及其效益研究

——以江蘇省阜寧縣為例

盧 誠,冀青青,秦玥珩,黃璐瑩

(1.南京師范大學,江蘇南京 210023;2.南京國圖信息產業有限公司,江蘇南京 210036)

隨著我國城鎮化和工業化的加速發展,人口逐步向城鎮集中,城市建設用地隨之增加,而農村建設用地并未相應減少,導致“兩棲”占地現象普遍,村莊空心化日益嚴重[1]。在當前建設用地供需矛盾日益突出的緊張局勢下,如何發揮土地在供給側結構性改革中的重要作用,迫切需要加強宅基地有償退出研究。十八大以來,黨中央、國務院高度關注農業、農村發展,并在十九大報告中進一步提出“實施鄉村振興戰略”,切實保障農民合法權益。農村宅基地涉及農民最根本的利益,是農民衣食住行所依靠的最基本的生產資料,從農民多樣化的宅基地退出需求出發,探索多元化的宅基地退出方式對促進農村建設用地節約集約利用、保障農民宅基地權益至關重要。

近年來,國內學者針對我國農村宅基地利用管理中存在的問題,從自然因素、社會文化因素、經濟社會轉型、宅基地使用權制度演化[2]等視角進行了剖析,并逐漸深入到農戶宅基地的退出研究,主要集中在宅基地退出意愿、退出機制建立和補償測算等方面。在宅基地退出意愿方面,黃貽芳等[3]基于重慶1 012戶農戶的實地調查結果,探討了戶籍改革制度下不同類型農戶退出宅基地的意愿及影響因素,發現核心問題在于退地政策;郭貫成等[4]以推拉理論為視角,建立了推拉分析框架來研究宅基地退出的推力因素和拉力因素。在退出機制方面,歐陽安蛟等[5]探討了宅基地退出機制建立的思路及其必要性,提出要建立宅基地退出的引力機制、壓力機制和推力機制。在補償標準測算方面,胡銀根等[6]基于宅基地的不同功能建立數學模型測算其價值,為宅基地退出合理補償提供依據;許恒周[7]通過條件價值評估法計算農民對宅基地退出補償受償意愿,并通過Tobit回歸模型檢驗影響農民受償意愿的相關因素。國內學者對于宅基地退出方式的研究相對較少,而宅基地退出方式關乎農民宅基地退出的切身利益,是農民最為關心的內容之一。筆者從滿足農民多樣化的宅基地退出需求和維護農民宅基地權益出發,探索農村宅基地退出的多元路徑,以提高農民退出閑置宅基地的積極性,減小宅基地退出阻力,實現農村宅基地的有序退出。

1 國內宅基地退出實踐分析

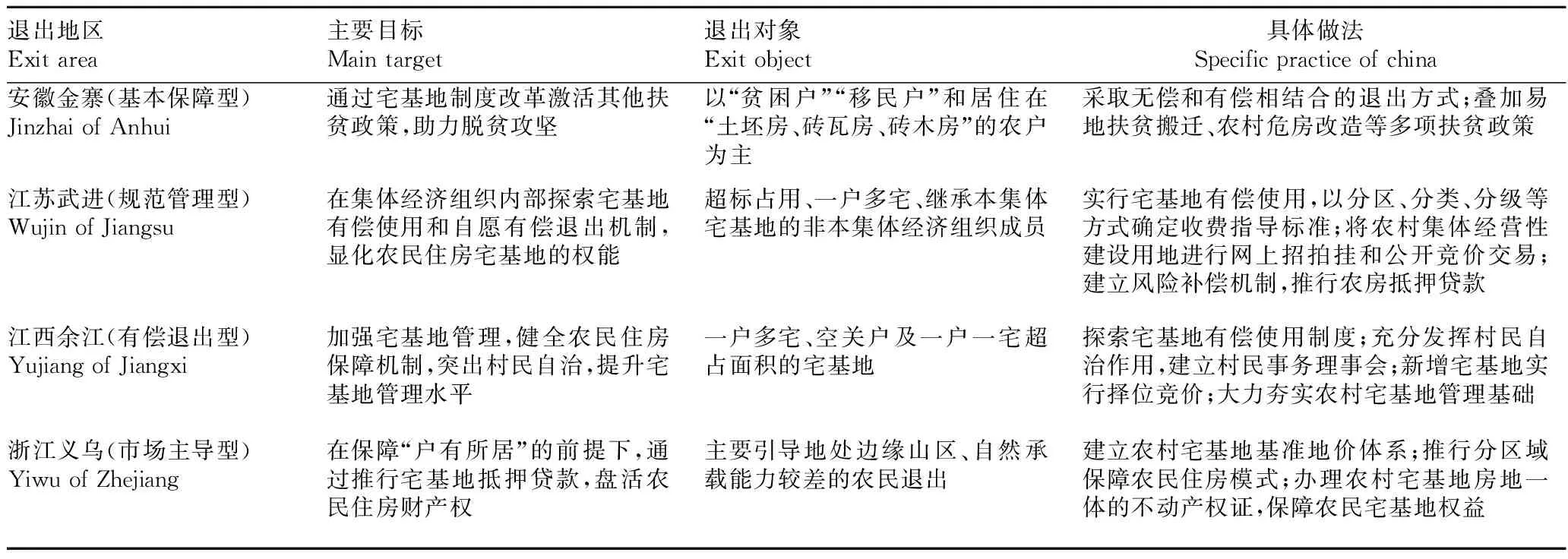

隨著社會經濟體制改革的不斷深入,現行宅基地制度與社會主義市場經濟體制越來越不適應,出現宅基地閑置浪費、缺乏退出渠道及規范管理等問題。國內許多地區根據自己的實際情況對宅基地的退出進行了改革試點,以探索出行之有效的宅基地退出機制,其中以天津“宅基地換房”、成都“雙放棄”模式、浙江嘉興“兩分兩換”模式與重慶“地票”模式最具代表性。但伴隨著城市建設用地供需矛盾的進一步加劇,面對18億畝耕地“紅線”的剛性約束,如何實現宅基地資源的優化配置已成為提高農村土地集約利用水平、緩解城市建設用地緊張、保障農民權益的客觀需要。針對這些問題,我國開展了“三塊地”改革試點。筆者根據各試點縣(市、區)的基礎條件(包括人口、經濟水平及資源稟賦等),選取其中幾個典型試點地區的宅基地退出情況進行分析(表1)。

對我國“三塊地”改革的部分試點地區農村宅基地退出實踐從主要目標、退出對象及宅基地退出實施的具體做法進行了綜合比較。通過比較這些地區的宅基地退出情況,可以看出由于各試點地區自身基底條件的差異,進行農村宅基地有償退出的目標也有所不同,但大都以維護和保障農民權益為出發點,且均對宅基地有償使用、顯化農民財產權益等方面進行了有益探索。但在農村宅基地退出的具體實施過程中,仍存在以下不足:①上述幾個試點地區對參加宅基地退出的對象有所不同。如安徽金寨退出對象主要以“貧困戶”“移民戶”和居住在“土坯房、磚瓦房、磚木房”的農戶為主;江蘇武進和江西余江退出對象主要為超標占用、一戶多宅等違規占用宅基地的農戶;而浙江義烏主要引導地處邊緣山區、自然承載能力較差的農民退出。這幾個地區對于宅基地退出對象都有一定范圍的限制,因而存在農戶愿意退出宅基地而不能退出的情況。②宅基地退出政策涵蓋的社保內容稍有差異。目前城鎮社保項目主要是養老保險,醫療保險、失業保險、最低生活保障等與生活密切相關的問題并未完整地納入到政策范疇中。

表1 我國部分地區農村宅基地退出實踐比較

2 宅基地退出多元路徑的探索

2.1研究區概況阜寧縣屬江蘇省鹽城市所轄縣之一。地處江淮平原中部,縣域位于119°27′~119°58′E,33°26′~33°59′N,面積1 438.78 k m2,現轄4個街道,13個鎮。2015年末全縣戶籍總人口112.28萬人,其中非農業人口40.27萬人;年末常住人口83.82萬人,其中城鎮常住人口44.84萬人。阜寧縣背倚蘇北平原,面臨蘇中水網,南與建湖縣毗鄰,北與濱海縣接壤,東與射陽縣相連,西與淮安市、漣水縣隔廢黃河相望,西南與淮安市淮安區交界(圖1)。

圖1 阜寧縣區位Fig.1 Location of Funiny County

根據2015年阜寧縣村莊地籍調查結果,全縣農村居民點面積133.45 km2,戶均農村居民點面積為606.29 m2,其中宅基地面積共41.7 km2,戶均宅基地面積為189.45 m2,人均宅基地面積為53.37 m2。全縣8個鄉鎮(街道)戶均宅基地面積超過200 m2,遠超過戶均宅基地面積限額標準,且阜寧縣宅基地利用過程中“一戶多宅”、宅基地閑置浪費等現象普遍,因而亟需探索行之有效的宅基地退出方式。

2.2宅基地退出多元路徑的探索

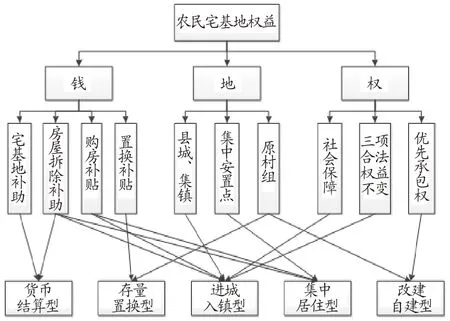

2.2.1宅基地退出的多元路徑設計。通過前期對阜寧縣農戶的問卷調查,系統分析農戶家庭特征、宅基地使用情況、期望退出方式等影響農戶退出宅基地的諸多因素,并在總結當前國內宅基地退出方式存在問題的基礎上,從與退出農戶生產生活密切相關的“錢”“地” “權”3個角度出發,探索多元化的宅基地退出路徑,以滿足不同農戶的多元化需求(圖2)。

圖2 基于多元路徑的宅基地退出方式Fig.2 Exit mode of rural residential land based on the multiple paths

2.2.2貨幣結算型。貨幣結算型退出方式適用于在城里或集鎮有住房并長期居住或村內“一戶多宅”(擁有其他廢棄或閑置宅基地)的農戶,通過一次性結清房屋拆除補助及宅基地補助費用退出閑置的宅基地。通過積極引導這部分擁有閑置或廢棄宅基地的農戶對其舊宅進行拆舊及復墾,可提高土地利用效率,促進土地節約集約利用。同時,農戶也可以在不承擔任何成本的情況下拆除舊房屋,增加耕地,提高收入。對于擁有長期廢棄或閑置宅基地的農戶而言,政府對宅基地的退出給予一定的補助是其自愿退出宅基地的極大引力。

2.2.3進城入鎮型。進城入鎮型退出方式適用于有意向進城入鎮居住,并具備一定經濟基礎或職業技能的農戶。城市或集鎮便利的生活條件和完善的基礎設施是吸引農戶進城入鎮居住的主要原因,也有部分農戶基于孩子上學、老人就醫等方面的考慮選擇進城入鎮居住。進城入鎮型退出方式可以提高城鎮化率,改善農戶的生活居住條件,基礎設施的配套完善也能提高農戶的生活質量。同時,通過加強各方面權益的保障可以提高進城入鎮農民的“市民化”能力,維持進城入鎮農戶在原集體經濟組織中享有的土地承包經營權、集體收益分配權和惠農政策權“三項合法權益”不變,享受與城鎮居民同等的養老、醫療、就業、創業、子女入學等相關優惠政策,從而實現“人的城鎮化”。

2.2.4改建自建型。改建自建型退出方式適用于原農房質量較差,但又出于情感依賴、耕作方便等原因不想離開原宅基地的農戶。考慮到這部分農戶的需求,允許他們按縣規劃設計要求進行改建自建。經批準改建自建的,必須符合鎮村總體規劃,且新建房屋外立面及結構也應按鎮統一要求建設。通過嚴格控制改建自建農戶的新建房屋占地面積,以騰退部分原來超標或粗放利用的宅基地面積,達到集約節約利用效果。同時,原宅基地復墾整理成耕地后,原農戶享有優先承包權,耕種收益歸原農戶享有。

2.2.5存量置換型。存量置換型退出方式適用于原房屋結構較差,有退出原宅基地意向且仍想在本村組居住的農戶,同時這部分農戶不具備改建自建的條件。通過鼓勵和引導這部分農戶置換本村組質量較好的閑置房屋,將原宅基地退出,可以盤活閑置宅基地。由于原宅基地位置較為偏遠,交通不便,且房屋質量較差,選擇該退出方式的農戶可以直接入住到房屋質量更好、交通更便利的村內閑置農房,在獲得一定置換補貼的同時還可以減少拆舊建新及房屋裝修成本,此種退出方式對不具備改建自建條件或不愿自建且仍想在本村組生活的農戶吸引力較大。

2.2.6集中居住型。集中安置型退出方式適用于農房質量較差,且需要就近居住的農戶,給予其相應的房屋拆除補助和購房補貼,按照美麗鄉村建設的標準,就近規劃建設集中安置點。由于農戶居住觀念傳統、缺乏村莊規劃等原因,村民住宅布局十分散亂,使得農村宅基地利用低效,造成土地資源的閑置浪費。該退出方式通過鼓勵農民拆除危舊房、交還原宅基地,引導農民居住由分散向集中轉變,可以推進農村環境整治,改變農村面貌,加快美麗鄉村建設,從而改善農民居住條件。此外,農戶退出的宅基地面積原則上大于新建房占地面積,因而復墾出的農用地面積可以按照國土資源部城鄉建設用地增減掛鉤的有關政策規定折抵城市建設用地指標。

3 多元路徑下的宅基地退出效益分析

3.1加快推進以人為核心的城鎮化進程通過引導宅基地退出農戶進城入鎮落戶,可以提高城鎮化率,促進全面小康社會建設。同時,通過加強對進城入鎮農戶的各方面權益保障,維持其在原集體經濟組織中享有的土地承包經營權、集體收益分配權和惠農政策權“三項合法權益”不變,以解決農戶進城入鎮的后顧之憂;憑房屋產權證或購房合同和發票,辦理養老保險、城鎮職工或居民基本醫療保險,享受與城鎮居民同等的就業、創業、子女入學等相關優惠政策,增強進城入鎮農民“市民化”能力,加快推進“人的城鎮化”進程,實現城鄉統籌協調發展。

3.2切實維護和保障農民權益多元路徑下的農村宅基地退出以維護農民宅基地權益為出發點和落腳點,充分尊重農民意愿,集中居住點的選址多渠道征求群眾意見,考慮群眾生產生活的便利性,宅基地退出方式也由農戶根據家庭實際情況和生產生活需要自愿選擇。同時,妥善解決宅基地退出農戶的切實利益和長遠生計問題,確保其原有生活水平不降低、長遠生計有保障。此外,通過閑置宅基地的退出,可以打破城鄉二元結構,實現城鄉資源互通,促進閑置宅基地的有效流轉、盤活和充分利用,把農村土地資源進一步變成資產,資產變成資本,賦予農民宅基地更完整的權能,保障其用益物權,顯化農民財產權益。

3.3實現“多方共贏”目標農村宅基地退出過程是各方參與主體間的利益博弈過程[8],其退出可以在盡力滿足各參與主體經濟利益的條件下,實現最優或最大的社會效益、經濟效益,從而最終實現“多方共贏”的目標。首先,宅基地退出后的城鎮建設用地節余指標收益用于滿足城市建設需要外,還可按照一定比例返還給農村,用于新農村建設和基礎設施配套,促進全縣社會經濟發展。其次,宅基地退出后形成的建設用地指標部分可由鎮區支配使用,作為工業與經營性用地,解決鎮區經濟發展用地難題,從而調動鎮區工作積極性,復墾后形成的新增耕地由農村集體經濟組織統一組織利用,其收益歸該集體經濟組織所有,增加集體收入。最后,退出宅基地的農戶除改善住房居住條件、獲得宅基地退出相應補償外,還能顯化宅基地財產權益,適當增加收入。

4 宅基地退出過程中存在的問題及建議

4.1宅基地退出過程中存在的問題

4.1.1補償資金來源單一。當前阜寧縣宅基地有償退出資金主要來源于占補平衡指標易地交易資金、城鄉增減掛鉤指標流轉資金、新增建設用地有償使用費地方分成部分。但隨著宅基地退出工作的不斷推進,農房等級質量較高的退出戶所需補償資金也有所增加,宅基地退出成本也相應提高。鑒于該縣經濟欠發達,財力緊張,若僅依靠指標交易所得,宅基地退出補償資金仍將存在較大缺口。

4.1.2集中居住點選址空間受限。根據相關規定集中居住點選址需在土地利用總體規劃確定的允許建設區范圍內,鼓勵使用存量建設用地或未利用地,盡量不占耕地或少占耕地,禁止在基本農田保護區范圍內規劃建設集中居住點。但在宅基地退出的具體操作過程中,考慮到方便群眾生產生活、宅基地退出農戶安置時間的緊迫性等方面原因,選定的集中居住點不符合土地利用總體規劃現象仍存在。

4.1.3傳統思維影響農民退出宅基地。隨著城鄉一體化的不斷推進,農村勞動力進城務工和子女進城就學人數不斷增加,出現宅基地只增不減、城市和農村雙重占地的情況。出現這種現象的原因,一方面是農民考慮到未來就業、收入和社會保障預期的不確定性,以及土地征占補償預期上升的綜合影響,希望給自己留條退路;另一方面,受傳統鄉土家園意識的影響,農民對宅基地具有濃厚的情感依賴,認為宅基地是“祖業”,從而滋生了對宅基地的私有產權觀念和長期持有觀念,因而考慮到“回鄉養老”等預防性需求,即便給予農戶一定的宅基地退出補償,農戶也不愿意退出閑置宅基地。

4.2有序引導宅基地退出的建議

4.2.1整合各項資金渠道。縣政府每年安排一定比例的財政資金,用于宅基地退出補償;整合疊加各類支農、惠農政策,積極爭取美麗鄉村建設、農村環境整治提升等方面的項目補助資金,用于基礎設施和公共配套設施建設,提高資金的聚合使用效益;充分發揮社會融資作用,協調各類金融機構出臺專項政策,為農戶購房、建房或修繕加固提供優惠按揭貸款支持;通過市場化運作,積極引導社會資金參與農村宅基地退出,鼓勵和引導社會力量提供幫扶、捐贈和資助等。

4.2.2依據規劃有序實施。先有規劃后有實施,將集中居住點建設與美麗鄉村、城鄉產業發展結合起來,完善村鎮規劃編制,科學布局鎮村居住點、農業生產、工業區、公共服務設施、生態環境等規劃空間,避免因規劃滯后造成浪費,同時注意度的把握,切不可大拆大建。集中居住點用地涉及農用地的,應協調相關部門做好農用地轉用手續,若不符合土地利用總體規劃的,建議在新一輪土地利用總體規劃修編完善成果中予以協調修改。此外,也可抓住村級土地利用規劃編制的契機,對集中安置點的選址給予空間上的協調。

4.2.3尊重農民的意愿。充分發揮農村集體經濟組織的主體作用和村民自治作用,調動農村集體經濟組織和農民群眾參與的積極性和主動性。在宅基地退出過程中,充分尊重農民意愿,保障其知情權、參與權、收益權和監督權。如果進城農民暫時不愿退出宅基地、不愿流轉土地經營權的,也應予以尊重。整個宅基地退出過程必須遵循自愿、有償原則,不得強迫農民退出,也不得在退出過程中壓價、克扣農民的補償費用,侵害農民利益。

[1] 劉彥隨,劉玉.中國農村空心化問題研究的進展和展望[J].地理研究,2010,29(1):35-42.

[2] 高圣平,劉守英.宅基地使用權初始取得制度研究[J].中國土地科學,2007,21(2):31-37.

[3] 黃貽芳,鐘漲寶.不同類型農戶對宅基地退出的響應:以重慶梁平縣為例[J].長江流域資源與環境,2013,22(7):852-857.

[4] 郭貫成,戈楚婷. 推拉理論視角下的農村宅基地退出機制研究:基于南京市棲霞區農戶意愿調查[J].長江流域資源與環境,2017,26(6):816-823.

[5] 歐陽安蛟,蔡鋒銘,陳立定.農村宅基地退出機制建立探討[J].中國土地科學,2009,23(10):26-30.

[6] 胡銀根,張曼,魏西云,等.農村宅基地退出的補償測算:以商丘市農村地區為例[J].中國土地科學,2013,27(3):29-35.

[7] 許恒周.基于農戶受償意愿的宅基地退出補償及影響因素分析:以山東省臨清市為例[J].中國土地科學,2012,26(10):75-81.

[8] 易小燕,陳印軍,袁夢.農村宅基地整理收益分配研究進展與述評[J].環境與可持續發展,2017,42(1):18-21.