用改良的外剝內扎術治療混合痔的效果探究

朱 海

(濱海縣康達醫院, 江蘇 鹽城 224500)

混合痔是一種直腸肛管良性疾病[1]。此病較為常見且多發。過去,臨床上主要采用傳統的外剝內扎術對混合痔患者進行治療,但采用該術式進行治療的患者,較易在術后發生肛門溢液、肛門疼痛、肛緣水腫、肛管狹窄以及大出血等相關的并發癥[2],嚴重延緩其康復進程。近年來,隨著醫療技術的不斷發展和進步,臨床上逐漸采用PPH術(吻合器痔上黏膜環切術)、改良的外剝內扎術以及痔切除術對混合痔患者進行治療,而在上述幾項術式中,以改良的外剝內扎術最為常見。大量的臨床實踐證實,為混合痔患者采用改良的外剝內扎術進行治療,可取得較好的治療效果。為了驗證這一治療方法的有效性,筆者對濱海縣康達醫院近幾年收治的82例混合痔患者進行了以下研究,現將研究結果報告如下:

1 資料和方法

1.1 一般資料

1.2 方法

本次研究的對象為2013年07月至2017年07月期間濱海縣康達醫院收治的82例混合痔患者。這些患者的納入標準是:1)其病情均符合《痔臨床診治指南》(由中華醫學會外科學分會結直腸肛門外科學組研究制定)中規定的混合痔的相關診斷標準。2)自愿參加本次研究,且簽署了參與本次研究的知情同意書。3)未患有心、肝、腎、腦、肺等器質性疾病。采用電腦隨機分組的方式,將這82例患者分為手術Ⅰ組和手術Ⅱ組,每組各41例患者。在手術Ⅰ組患者中,男性患者與女性患者分別有28例和13例,其中年齡最小的23歲,年齡最大的74歲,平均年齡為(48.56±6.3)歲。在手術Ⅱ組患者中,男性患者與女性患者分別有27例和14例,其中年齡最小的24歲,年齡最大的75歲,平均年齡為(48.61±6.6)歲。兩組患者的一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2.1 為手術Ⅰ組患者進行治療的方法 為手術Ⅰ組患者采用傳統的外剝內扎術進行治療。具體的治療方法是:1)對患者的手術部位進行常規消毒。之后,對其進行局部麻醉。2)對患者進行指法擴肛,以確定其痔核的大小及所處的位置。3)用鉗夾夾住外痔病灶,并在外痔的邊緣處做一個“V”字形的切口。然后,對痔核組織進行剝離(以剝離至距齒狀線上方約0.5 cm處為宜)。4)用鉗夾夾住痔核的根部,并切除痔核。最后,使用7號線對創面進行縫扎,對殘端邊緣進行修剪。

1.2.2 為手術Ⅱ組患者進行治療的方法 為手術Ⅱ組患者采用改良的外剝內扎術進行治療。具體的治療方法是:1)對患者的手術區域進行常規消毒,并對其進行局部麻醉。2)對患者進行指法擴肛,以探查其痔核的大小及所處的位置。3)選取體積最大的痔核,并使用鉗夾牽引外痔部分。4)在痔核的基底部做一個梭形切口,并從外括約肌淺層向上剝離外痔部分,然后在近齒狀線部位處改為呈“八”字形切口。4)繼續向上剝離至內痔根部(約距齒狀線上1 cm處)。提起剝離的外痔皮瓣及痔組織,并使用中號彎止血鉗對內痔的基底部進行縱形鉗夾。使用7號線于鉗底做“8”字縫合,并使結扎痔蒂的平面略高于痔。5)使用腸線對齒狀線上方的切口部位進行荷包式縫合,然后在結扎痔核的根處,將荷包口收緊、結扎,并切除痔核。6)使用上述方法處理其他痔核,并保證各痔核的結扎點不在同一平面上,各痔核間的皮橋不少于0.5 cm。7)在完成上述操作后,檢查患者的肛管口徑(以在麻醉狀態下能容納兩指為度)。若患者的肛管較緊,可為其采用內括約肌切斷術進行治療,以松解其肛門肛管。8)手術結束后,對患者進行常規的抗感染治療及鎮痛治療。

1.3 觀察指標及療效判定標準

手術結束后,觀察兩組患者的治療效果。⑴經治療,患者的臨床癥狀(如便血、便時疼痛、腫物脫出等)及痔核若完全消失,其創面愈合良好,且其病情在術后半年內未見復發,則可判定其治療的效果為顯效。⑵經治療,患者的臨床癥狀若得到了明顯的緩解,其大部分痔核的體積明顯縮小或已消退,其創面基本愈合,則可判定其治療的效果為有效。⑶經治療,患者的臨床癥狀無任何改善,其痔核依然存在,則可判定其治療的效果為無效。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100 %。

1.4 統計學分析

將本次研究中的數據錄入到SPSS 21.0軟件中進行處理,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用X2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

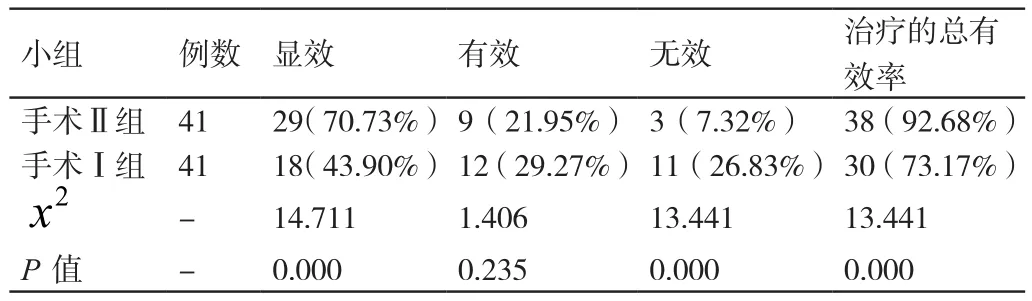

手術Ⅱ組患者治療的總有效率為92.68 %(38/41),手術Ⅰ組患者治療的總有效率為73.17 %(30/41)。手術Ⅱ組患者治療的總有效率明顯高于手術Ⅰ組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者治療效果的比較 [n(%)]

3 討論

痔瘡又叫痔,是肛墊病理性肥大、移位以及肛周皮下血管叢血流瘀滯形成的團塊。痔瘡主要分為內痔、外痔和混合痔。其中,混合痔患者約占痔瘡患者總數的80 %左右[3]。此病患者的主要臨床表現是易發生肛核脫出、肛門疼痛、便血,并伴有排便困難等癥狀,嚴重影響其日常生活、工作和身體健康。近年來,隨著現代醫學技術的不斷進步,臨床上治療混合痔的方法也逐漸得到優化和改良。有研究學者指出,在為混合痔患者采用手術療法去除其病灶的同時,還應充分保護其肛管結構,以加快其康復的進程[4]。目前,臨床上逐漸采用改良的外剝內扎術對混合痔患者進行治療。該術式可以使肛緣周圍的外痔病灶組織在最大程度上被切除,使皮瓣充分保留。同時,對切口進行全面的縫合處理后,還可使切口的實際長度明顯縮小,進而縮短創面愈合的時間。另外,采用該術式進行治療的混合痔患者,其肛管皮膚和肛墊組織也能盡量被保留下來,這極大地降低了其在術后發生肛門變形的幾率。本次研究的結果顯示,采用改良的外剝內扎術進行治療的手術Ⅱ組患者,其治療的總有效率明顯高于采用傳統外剝內扎術進行治療的手術Ⅰ組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。這說明,相比于傳統術式而言,改良后的外剝內扎術在治療效果上更具有顯著性。

綜上所述,為混合痔患者采用改良的外剝內扎術進行治療,可有效地提高其治療的效果,加快其康復的速度。

[1]張配遠,來麗霞,范學順. 改良外剝內扎術加聚桂醇注射治療混合痔療效觀察[J]. 中國臨床醫生雜志,2017,(2):79-81.

[2]黃曉東,胡立群,李一兵. 改良外剝內扎術與傳統外剝內扎術治療混合痔臨床比較[J]. 中國醫藥科學,2016,(22):157-159.

[3]邊遠,葉萍,朱盈鋒. 160例環形混合痔患者采用改良外剝內扎術治療的臨床效果研究分析[J]. 浙江創傷外科,2016,(2):233-235.

[4]周方敏,馮強,姚勇,等. 改良外剝內扎術治療環狀混合痔的效果觀察[J]. 醫學理論與實踐,2015,(22):3038-3039+3042.