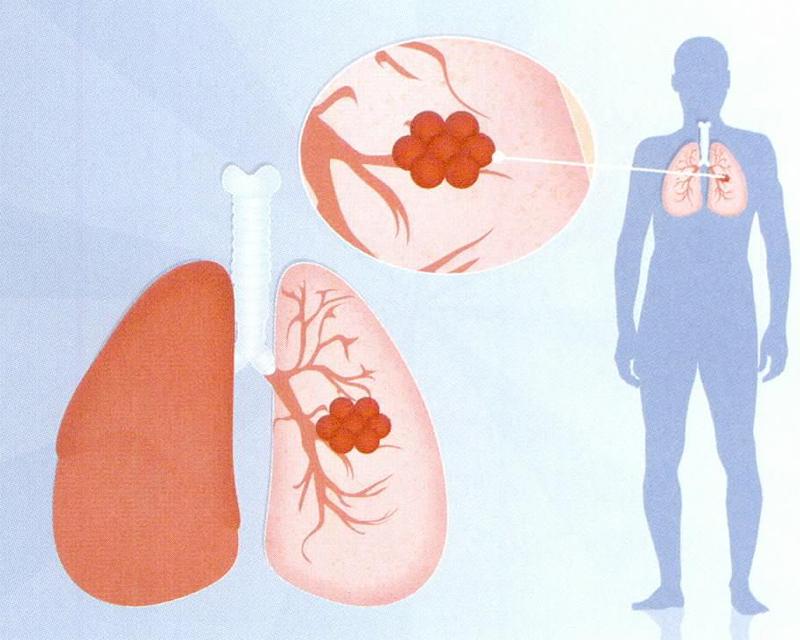

肺癌診療新理念:全程管理

姜麗巖

近年來,無論在中國,還是在世界范圍內,肺癌的患病率均呈持續上升趨勢。當前,肺癌已經成為我國發病率和死亡率均排名第一位的惡性腫瘤。近30年來,我國肺癌的發病率上升了465%,每年新增肺癌患者60萬人;預計到2025年,我國肺癌患者數將達到100萬人,成為世界第一肺癌大國。所謂肺癌全程管理,就是對肺癌患者采用最優化的個體治療方案,在保證生活質量的基礎上,使患者生存獲益最大化。

篩查管理提高早期診斷率

肺癌的風險評估因素主要包括吸煙史(包括二手煙)、暴露史(接觸放射性物質、某些職業)、個人腫瘤史、一級親屬肺癌病史、慢阻肺或肺纖維化史、出現肺癌常見癥狀等。

年齡在55-74歲、吸煙≥30包年(包年=每天吸煙包數×吸煙年數)且戒煙不足15年;50歲以上、吸煙≥20包年,并具有以上肺癌風險評估因素之一者,屬于肺癌的高危人群,需要定期進行肺癌篩查。

常規x線胸片檢查因不能發現直徑1厘米以下的病灶,故不宜作為肺癌的主要篩查方法。低劑量螺旋CT分辨率高,能發現直徑5毫米以上、常規胸片和胸透無法發現的可疑病變,可減少20%的肺癌死亡率,放射劑量僅為常規胸部CT的十分之一,是目前醫學界推薦的肺癌早期篩查手段。

高危人群行低劑量螺旋CT檢查后,如果未發現肺部結節,可每年復查一次低劑量螺旋CT;若發現肺部結節,則須由專業醫生根據肺部結節的形態和大小,判斷是否為惡性結節,是否需要立即處理。

診斷管理從組織病理到分子病理,診斷更精準

通常,醫生會根據患者的臨床表現、影像學檢查來判斷肺部結節的性質,但最終確診還得依靠病理學檢查,如通過纖維支氣管鏡或手術活檢,將病灶組織進行病理學診斷。隨著基因檢測技術的發展,肺癌的診斷已經從傳統的組織病理診斷(如腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌、小細胞癌)發展到了更為精準的分子病理診斷(EGFR、ALK、ROS-1、C-Met)階段。

治療管理

方案個體化,療效最大化

醫生會根據患者的腫瘤分期、分型(組織病理診斷)和是否存在突變基因(分子病理診斷)來決定治療策略,如手術、化療、靶向治療、放療等。

一般地說,小細胞肺癌進展迅速,且沒有確定的驅動基因和靶向治療藥物,主要治療方法是化療和放療,不宜手術,也沒有靶向藥物可用。

非小細胞肺癌(如鱗癌、腺癌、大細胞癌)患者,能手術的,應盡量爭取手術,術后再根據腫瘤分期、病理類型決定是否需要輔助放療和化療。不能手術的晚期肺癌患者,若沒有肺癌相關驅動基因突變,可選擇化療和免疫治療;存在相關驅動基因突變的,可根據突變基因選擇合適的靶向藥物進行治療。靶向治療能有針對性地殺死腫瘤細胞,且幾乎不影響正常細胞,具有“高效低毒”的特點。

隨訪管理

及時發現問題,調整治療方案

隨訪是肺癌全程管理的重要一環,也是醫生及時發現問題和調整治療方案的重要途徑。肺癌術后患者,第一年的隨訪時間為第1、3、6、12個月;術后第二年,半年隨訪1次;以后每年隨訪一次,至少隨訪5年。術后患者若在隨訪過程中發現可疑病灶,確診為局部復發者,可采用放療、局部介入治療聯合全身治療;確定為全身廣泛復發者,可采用化療、靶向治療等全身治療。

化療患者,一般每兩次化療結束后,應進行胸部CT、B超、血腫瘤標志物等檢查,評估療效。靶向治療患者在首次服藥一個月后,應評估療效;若療效好,則每兩個月評估一次療效。